№ 49-2013-3 |

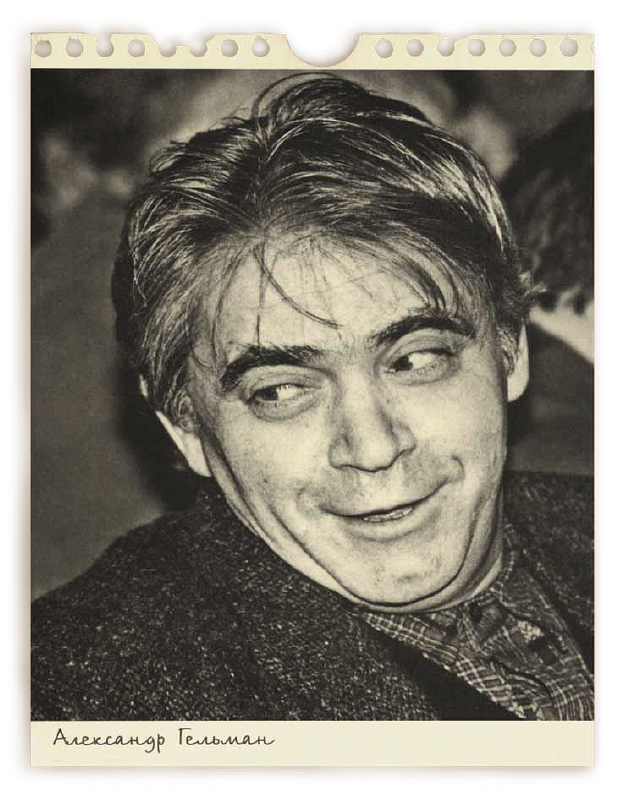

С драматургом Александром Гельманом беседует Галина Смоленская _____________

Мы дышали свободой,

которой не было,

она врывалась в нашу грудь

из глубин своего отсутствия,

завораживала,

мы никогда не забудем ее,

недосягаемую,

неистребимую.

Зло творило добро,

другого добра мы не знали,

кто вышел из этого пекла живым,

глядит на себя и плачет.

А. Гельман. Шестидесятники[1]

_____________

Галина Смоленская: Александр Исаакович, сколько живу, столько и слышу о том, что театр умирает! Но сейчас, кажется, нашли причину болезни – современного театра нет, потому что нет современной драматургии. Так почему же ее нет?

Александр Гельман: Я не согласен, что современной драматургии нет. Иногда хожу в маленькие театры, там бывают вполне интересные спектакли. В «Практике» или «Театре Док». Может быть, нет эпохальных, как принято говорить, пьес, которые бы отобразили время объективно… Думаю, сам вопрос, есть драматургия или ее нет, неправомерен. Если нет – значит, не надо! Если надо – она будет! Я почти двадцать лет вел семинар молодых драматургов в Щелыкове, только недавно бросил, там были очень любопытные, интересные авторы, и я рад, что их пьесы сегодня в репертуаре многих театров России. Все разговоры о том, что театр кончается, нет драматургии, нет режиссеров, мне кажутся глуповатыми. Почему? А что пользы говорить «нет»? Они что, появятся от наших разговоров? Не появятся! Надо смотреть то, что есть, делать хорошо то, что есть. Кому предъявлять претензии? Времени? Разве есть причины для отсутствия драматургии?

– А что, нет причин?

– Какие? Не происходит ничего комического или драматического в жизни? Причин нет. Просто, может быть, не родились или они еще маленькие, новые драматурги… Ничего не поделаешь, появятся еще. Иначе не может быть, потому что время дает огромный материал! И потом, драматургу не обязательно описывать время, в которое он живет, хотя более трагикомическое существование, чем сейчас, трудно себе представить. Мы видим, как распространяется атомное оружие – его получают маленькие страны. И это уже неуправляемый процесс. Я был дружен с академиком Гинзбургом, он говорил, что скоро атомную бомбу можно будет поместить в багажнике автомобиля, а еще через двадцать лет – в вещмешке. Требуется мировое правительство, орган планетарного управления наукой, техникой, вооружением, иначе не избежать страшной войны. И я думаю, самым современным вопросом является: будет создано мировое правительство до атомной войны или после? К сожалению, скорее всего, после.

– Но это уже другой театр! Театр военных действий.

– Но здесь имеется колоссальный материал для нормального театра. Потому что это конфликт между гражданином мира и человеком, незыблемо преданным своим национальным ценностям, суверенитету. У меня нет сейчас сил написать, но я представляю себе пьесу – это такой новый «Гамлет», который вместо «Быть или не быть?» ставит вопрос: «Будет или не будет этот мир?» Может быть, королева убивает короля не потому, что хочет спать с другим, а потому, что король ничего не делает в то время, как мир идет к гибели… Тут шекспировского темперамента вещи…

– А почему вы перестали писать для театра?

– Я не перестал, сейчас надеюсь закончить пьесу… Но перерыв был. С началом перестройки я увлекся политикой. Был депутатом Верховного Совета СССР, много работал в «Московских новостях», занимался публицистикой. Да и сам театр на жизненной сцене был настолько яркий, настолько интересный, что я не видел необходимости соревноваться. Фактически все мы были зрителями реальных телевизионных сериалов, происходящих в жизни. Помню, когда в 1993 году стреляли в Парламент, я вышел на мост и увидел, как люди смотрят на это зрелище, будто оно происходит на сцене… А телевизионные сюжеты, скажем «Ельцин и Горбачев», – это же целая история! Или чеченская война – ежедневно шли репортажи трагические, героические, яркие…

Сейчас ситуация изменилась. Реальный театр стал лживым и притворяющимся, появились новые персонажи…

– А это уже театр абсурда! Причем все всё понимают и играют по заданным правилам. Как по одну сторону рампы, так и по другую.

– Да, пожалуй, что театр абсурда… Но и тут есть много интересного! Появились так называемые богатые, у них челядь образовалась. Женщины, которые выходят замуж, разводятся, получают от этого значительные доходы. Масса сюжетов!

– Так почему же нет ничего на сцене? Почему перестали штурмовать театральные кассы? Как когда-то в «Современник» не ломятся, не разбивают двери в БДТ? Вы рассказывали, что Горбачев стоял в очереди в «Современник»…

– Горбачев учился тогда в университете… Все ведь было связано с ограничением свободы слова. Театр наименее подвержен цензуре, в отличие от литературы и кино. Поэтому в театре больше возможностей говорить правду. Зрители из-за этого и стремились к Любимову, Ефремову, Товстоногову, Райкину. Конечно, со сцены тоже нельзя было сказать все, но говорили существенные вещи! И люди были счастливы это услышать, ведь они тоже так думали.

Сегодня мы все время жалуемся, что нет свободы, но тем не менее в театре – никакой цензуры. Пока. Мне на днях сказали, что Богомолову в его знаменитом спектакле «Идеальный муж» пришлось поменять знамя в финале – российское на английское…

Сегодня наш театр, как любой буржуазный, тяготеет к развлекательности. Люди приходят, платят большие деньги, чтобы отдохнуть, а не озадачиваться судьбами мира. Но это не значит, что не может быть серьезного театра. Он должен быть, и он есть.

– Где? Назовите хоть несколько.

– Ну, если нет полностью такого театра, то, по крайней мере, во многих театрах есть отдельные удачные спектакли. Скажем, все, что делает Кама Гинкас. Спектакли Владимира Агеева[2]. Я очень люблю маленький театр «Около Станиславского». Спектакли там всегда касаются серьезных тем, замечательная лирика, прелестный юмор. У Погребнички[3] богатое, мудрое воображение.

В общем, если подвести этому вопросу итог, я бы сказал так: сегодня ничего не мешает тому, чтобы появлялись содержательные, талантливые комедии, драмы, все что угодно. И планетарные, и национальные проблемы, опасности весьма серьезны. В целом возможностей больше, чем реализаций. Но это не значит, что прямо нет ничего. Наверное, нет великих авторов.

– Почему? Время не пришло?

– Я не думаю, что на этот вопрос можно ответить… Искусство паразитирует на трагедиях жизни. Смотрите – расцвет искусства после Первой мировой войны. Появились интересные писатели, поэты. Потом после Второй мировой войны. Сейчас время такое… драматизм, трагизм бытия немножко скрыт, он не требует немедленного мощного выражения. Откуда взялся XIX век с его множеством талантов? Да жизнь была жуткая! На Западе неправильно нас понимают. Они считают, что гениальная русская литература XIX века свидетельствует о необыкновенной, великой жизни в России. Наоборот! Как раз именно чудовищная жизнь в России породила великую литературу. Сейчас у нас в стране время срединное. Не совсем плохо, не совсем хорошо. Но становится все хуже, все опаснее, сердца думающих людей, в том числе писателей, наполняются отчаянием и гневом.

Потом еще был, значит, социализм. Была какая-то надежда у людей, у писателей. Им казалось, что они стремятся к новому обществу, без эксплуатации и насилия. И в двадцатых – начале тридцатых годов явились замечательные произведения. Во всю мощь работал Маяковский, некоторые его поэмы могут казаться партийными и неприятными, и даже неинтересными, но весь строй его поэзии возник благодаря революции и тем надеждам, которые она давала. Маяковский – великий поэт. А что сейчас произошло в России? Мы вернулись к капитализму. Капитализм уже описан и в прозе, и в кино, и в театре. Недаром Островский сейчас стал так популярен – те же конфликты, те же персонажи. Допустим, лет через тридцать у нас будет так, как было пятьдесят лет назад в Финляндии. Это наша перспектива. С точки зрения экономической переход от социализма к капитализму, наверное, оправдан. Во всем, что касается прав человека, наш советский социализм был ужасен. Но если говорить об искусстве, культуре, сегодня мы оказались там, где уже все сделано. Наши самые интересные современные пьесы – они об отношениях, складывающихся в условиях рыночной экономики. Но про это уже все написано! Мы вернулись к капитализму в эпоху, когда капитализм ощущает себя старым, изношенным. И поэтому нет источника социально-идейного вдохновения. В России нет сейчас никаких значительных, великих целей. Мы догоняем, а не открываем новые пути.

Единственный выход, я считаю, – это планетарные проблемы. Новые опасности. Станет ли Россия в новых условиях великой страной, зависит не от размеров территории, не от количества танков, это зависит только от интеллектуального вклада в разрешение планетарных проблем. Если Россия выдвинет конкретные идеи, которые помогут человечеству преодолеть глобальные кризисы, всё более серьезные и страшные, вот тогда она станет великой страной современности. И никаких других путей нет.

Я считаю, что новая мощная драматургия может появиться только в связи с новыми опасностями. Раньше большинство людей верили – будущее станет лучше, чем настоящее. И это очень важно. Сегодня надежда исчезла. Мы уже понимаем – чем дальше, тем будет хуже, сложнее. Пик свободы позади. Уже приходится из-за террористов подслушивать, подглядывать, принимать меры, ограничивающие свободу. Вот где истоки той мощной проблематики, которая, я уверен, вызовет новый взлет театра и драматургии. Иссякают природные ресурсы – не только питьевая вода, кислород, но и цветные металлы, да и то, что нас спасает сегодня, – газ и нефть. Экологические проблемы обретают трагический характер. Атомные катастрофы в Украине, в Японии предвещают очень серьезные проблемы, вплоть до необходимости переселения значительных контингентов людей. Вот где истоки новой драматургии. Нового театра. А для отражения нашего убогого капитализма достаточно Островского и Чехова.

– Это как в булгаковском «Театральном романе»: «А зачем, батюшка, новые-то пьесы писать? Разве уж старых нет?»

– Да писать, конечно, будут… И будут ставить, но вот того мощного значения, какое имели и имеют пьесы Чехова, уже, думаю, не будет. Чехов описывал тяжелейшую жизнь людей будто бы благополучных внешне, но духовно больных. В результате той жизни, какую описали Островский и Чехов, и произошла революция. Правда, оказалось, революция произошла, но после нее страна опустилась в еще худшие времена…

– Собственно, время, показанное в чеховских пьесах, похоже на наше сегодня. Та же тишина, та же зыбкость, снова ничего не происходит… Только вот Чехова нового не видно.

– Так и не надо! Не надо новых, если есть Чехов, есть Островский, есть прекрасные пьесы, написанные в других странах про буржуазные отношения. Превосходные пьесы, и они про нашу жизнь, надо только ставить! И ставят!

– То есть можно сделать вывод, что прогресса в искусстве не будет? Гениев больше не появится…

– Почему? Сейчас происходит эпохальная перемена – раньше основные опасности были национальные, классовые, сегодня мы начинаем жить в эру опасностей планетарных! Прежние конфликты остались, но их сегодня необходимо сопоставлять, соподчинять глобальным драмам и комедиям. Границы еще существуют, но мир уже во многом един.

Я придумал один сюжет – ученый изобретает нечто, что представляет новую огромную угрозу для человечества. И он чувствует себя творчески настолько заинтересованным в том, чтобы довести изобретение до конца, что не может прекратить исследования! Остановиться можно, только покончив с собой. На что он в конце концов и решается. Он убивает себя, понимая, что через какое-то время кто-то другой, конечно, додумается до его открытия, но, по крайней мере, по его расчетам, у мира будет еще лет пятьдесят-сто, – может, появится что-то спасительное от опасностей его изобретения.

Не знаю, напишу ли я эту пьесу, мне все-таки скоро восемьдесят лет.

– Вы всё о планетарных масштабах, а я хочу говорить о драматурге Гельмане. На мой взгляд, это очень тяжелое занятие – написание пьесы…

– Это правда, это, я думаю, в литературе самая тяжкая работа.

– Расскажите, как это у вас происходит?

– Да по-разному. Пьесы возникают по-разному. Иногда это связано с конкретным случаем. Вот, допустим, есть у меня такая пьеса «Мы, нижеподписавшиеся», я просто как-то давно ехал в поезде, и при мне обрабатывали комиссию, поили…

– Вы наблюдали или участвовали в процессе?

– Наблюдал. Ну, это было не совсем в таком виде, как в пьесе, – другие типы, другие характеры, многое потом придумалось, прошло лет десять, и вдруг я увидел, что это может быть интересно на сцене.

– А почему Смелянский называет все ваши пьесы притчами? А «Премию» – «социальной сказкой про советскую жизнь»? Ваша драматургия – это интерпретация советской действительности?

– Хорошая пьеса всегда немножко сказка. Но это была во многом правдивая сказка о реальности. Я не мог сделать главным героем себя или кого-то из моих друзей, руководителей строек. Поэтому я передал свое ощущение советской жизни, ощущение советских отношений на производстве бригадиру Потапову. Что помогло моей истории появиться и в кино, и в театре. Начальство хотело о рабочем классе – пожалуйста, вот вам о рабочем классе. Пьеса показала, что социализм в тупике, и для того, чтобы выйти из тупика, нужны серьезные перемены. Мне удалось тогда с помощью этой сказки сказать почти все, что я хотел сказать. Конечно, не все, но почти все. К тому же пьеса была неплохо выстроена, что для меня тогда, как для неопытного драматурга, имело серьезное значение. Успех укрепил мои силы. Я думаю, нет человека моего возраста, который бы не видел фильм «Премия».

– Да и моего тоже!

– Там была все же не сказка, а модель… Даже форма забастовки была очень советской – не то чтобы отказывались от работы, отказывались от премии. Фактически это был вызов власти, но в таком виде, что трудно было придраться, – не то чтобы я не хочу работать, я не хочу получать даром деньги, которые не заработал. Тем более что, если бы все было нормально на стройке, то есть в стране, я мог бы заработать значительно больше, чем эти грошовые подачки – «премии».

Я считаю, что придумал историю очень здорово! Мне удалось многое объяснить и рассказать. Политэкономия для простых людей. Помните концовку? Большинство рабочих все же плюнули на своего боевого бригадира и премию взяли, получили. Но это не только большинство бригады Потапова, это большинство нашего общества, которое и сегодня закрывает глаза на многие безобразия, лишь бы получить свою жалкую премию или пенсию.

– Да вы еще и создали театр вокруг театра… Всё, значит, «объяснили» властям и всем вокруг, а власть вам за это еще Госпремию дала!

– Когда Товстоногов ставил «Премию» в БДТ, пришел Романов, был такой секретарь ленинградского обкома, посмотрел, и ему не понравилось имя одного из отрицательных персонажей пьесы. Дело в том, что я использовал реальную фамилию Героя Соцтруда, который работал там же, где и я, в Киришах – это недалеко, под Питером. И Романов попросил Товстоногова фамилию изменить. Я был против, но Товстоногов меня уговорил, сказал: «Понимаете, Саша, в чем особенность нашей жизни: я хочу ругать советскую власть, но получать за это ордена!» И у него это выходило. И не только у него.

Ведь как было? Вначале человек получал известность, а получив, использовал ее для того, чтобы говорить что хочет! И с ним уже приходилось считаться, ведь мы же сами сделали его знаменитым, не можем же мы признать, что ошиблись. Но надо сказать, и это очень важно иметь в виду: в руководстве КПСС были не только мерзавцы, но и вполне вменяемые, заслуживающие уважения люди. Откуда взялась перестройка? Некоторые сейчас забывают, что перестройка началась сверху! Она началась потому, что в партийной элите были нормальные, разумные люди. Это они поддерживали «Таганку», помогали «Современнику», щадили Райкина… В чем мы с Ефремовым нашли общий язык, что нас объединяло? Мы были уверены, что в нашей стране любые перемены могут происходить только сверху. Снизу все будет подавлено… Мы, конечно, не ожидали, что начнется прямо с генсека Горбачева! Мы дружили со многими диссидентами, они приходили и говорили: «Ну неужели вы думаете, что в этой зловещей партии может найтись хоть кто-то, кто может сделать что-то человеческое? О чем вы?! Они только и думают, как зажать, как разложить, как уничтожить…» Нам было очень непросто. Это сейчас легко говорить, а тогда… это были наши близкие люди, с которыми мы дружили и которые нас упрекали. Мы стояли на своем – перемены могут произойти только сверху! А потом жизнь это подтвердила. И подтвердила даже сверх ожиданий…

Я помню, МХАТ приехал в Свердловск, когда Ельцин был там секретарем обкома. Привезли и мою «Обратную связь». Чисто публицистический спектакль, была выстроена такая пирамида власти. Известный чешский художник Йозеф Сво́бода построил грандиозную декорацию! Сама декорация уже пугала начальство. И вот дама, свердловский секретарь обкома по идеологии, была сильно против этого спектакля. Но Ефремов сказал: «Не берете – мы не едем». Тогда она смирилась, но подготовила Ельцина: спектакль ужасный, играть будут только один раз. А Ельцин посмотрел, поднялся после спектакля в кабинет директора театра, там стол был накрыт. «А чего, мне понравилось»… Дамочка чуть в обморок не упала! Мы тогда, естественно, понятия не имели, он и сам не думал, что через несколько лет станет руководителем страны. Я просто хочу, чтобы вы поняли, это имело тогда большое значение: одни считали, что во власти нет порядочных людей, буквально ни одного, и ждать от них хорошего не нужно и нельзя. Но были другие люди, и мы в их числе, которые думали, что только в том случае, если найдутся нормальные люди в этой власти, в этом руководстве, только при этом условии в СССР возможны перемены. Мы с вами говорим сейчас не столько о театре, сколько о политике, но это ведь взаимосвязанные вещи. Особенно в России.

– Но можно я все-таки верну вас в театр? Насколько важна сегодня функция драматурга? Ведь если сравнивать, например, «Таганку» и «Современник», у них временная разница совсем небольшая – восемь лет. Но «Современник» весь построен на «своей» драматургии. Современные пьесы, со своим языком, стилистикой, которые нашли отклик в душе своей публики. Розов, Вампилов, Володин… У «Таганки» я такого драматурга не могу вспомнить. Чуть дальше в историю – расцвет МХАТа весь связан с Чеховым, Горьким. Малый театр – это дом Островского… Так ли важен свой автор для театра сегодня? Или это не обязательное условие?

– Я думаю, есть два пути – есть Станиславский, который делал театр на основе драматургии, и есть Мейерхольд – тут важна прежде всего личность режиссера… Любимов тоже использовал драматургию для сугубо своего творчества. Авторы ему ничего не открывали, он с помощью их текстов делал свои открытия.

Ефремов ценил, любил авторов, дорожил авторами, дружил с ними. Олег был очень умным человеком, но каким-то своим интуитивным умом, без абстрактных формулировок… для этого у него был Смелянский… Ощущение правды жизни у него было очень точное. Его ум проистекал из его переживаний, его наблюдений, а не из модных театральных теорий. Сегодня, скажем, Константин Богомолов использует, тасует тексты для своего самовыражения. А вот Агеев, я очень люблю его как режиссера, работает по-другому – ему важна пьеса, нужен автор.

– А для режиссера важно быть хорошим человеком?

– Смотря для кого…

– Например, для актеров. Вот все разговоры о Ефремове, о его жестокости… Вы же его столько лет знали.

– Ну, собственно, почему и произошел раздел МХАТа. В театре были артисты, которых Ефремов просто не видел. Это были неплохие артисты, но он их не воспринимал. Он не занимал их в своих спектаклях, «отдавал» их, когда во МХАТе ставили другие режиссеры. Они ему не нужны были! Когда актер попадал в эту категорию, становился неинтересным Ефремову, нужно было или уходить, или просто получать зарплату, изредка что-то играя. Конечно, это было жестоко… Но те, кого Олег Николаевич любил, кого он считал интересными для себя – а это, как правило, наиболее талантливая часть труппы, – вот с ними он был ласков, добр, потакал, закрывал глаза на какие-то проступки…

Почему в «Современнике» все были от него в восторге? Потому что он сам подобрал актеров – это были его люди, он их любил, они его любили… Во МХАТе все было по-другому. Огромная труппа; даже когда ее разделили пополам, каждая из этих половинок была слишком большой…

Товстоногов был совершенно другой человек – он артистов держал на расстоянии. Очень близко к себе не подпускал. За исключением буквально двух-трех человек…

– И он был… более интеллектуал, чем Ефремов.

– Это был другой, совсем другой человек. Не пил и не любил пьющих. У него был вечный конфликт с завлитом, Диной Морисовной Шварц. Она любила выпить, и мы часто с ней выпивали. Она была замечательным завлитом. Она любила авторов, и авторы ее любили, даже те, чьих пьес в БДТ не ставили. Товстоногов не мог без нее, поэтому терпел ее «увлечение». Дина Морисовна боялась его гнева, однако не настолько, чтобы не держать бутылочку коньяка в своем кабинетике. Но, наливая, она тут же прятала бутылку в шкафчик: вдруг Гога зайдет.

Гога был суров. Он ощущал себя полным хозяином театра. Его личная жизнь была закрыта. Ефремов был демократичен, жил открыто, откровенно. Как человеку выпивающему ему приходилось все время отбиваться от доносов на эту тему. Но его любили. Его любили и женщины, и просто люди, зрители. Были поклонники и среди высокого начальства.

Вообще, по-моему, быть режиссером очень сложно! Это так тяжело – артисты такие своенравные, с ними так трудно!

Не хочу ни о ком конкретно говорить, однако встречаются чрезвычайно талантливые артисты, но как люди не очень умные, скучноватые. Видимо, яркая способность к лицедейству не всегда совместима с глубоким интеллектом. Чтобы перевоплощаться в разных других, надо быть свободным от слишком сильного собственного «я». Правда, это почти не касается женщин. Я знал и знаю многих прекрасных актрис, обладающих глубоким своеобычным умом.

– А к критикам как вы относитесь?

– К критикам? Были в советское время мерзкие, бесчестные критики-конъюнктурщики, солдаты партии.

– Для вас важно было их мнение? Читаете рецензии на постановки ваших пьес?

– Когда начинал, читал все, что про меня писали. Позже читал только тех, кто мне интересен. Сейчас никого не читаю. Критики, которых я ценил, – Инна Соловьева, Наташа Крымова, Римма Кречетова, Маша Седых, Саша Свободин, Анатолий Смелянский. Молодых почти не знаю. Но иногда попадаются на глаза очень толковые, яркие тексты новых, незнакомых мне критиков.

– А почему вы не написали пьесу о детстве, о войне, о жизни в гетто? Не хотелось туда возвращаться?

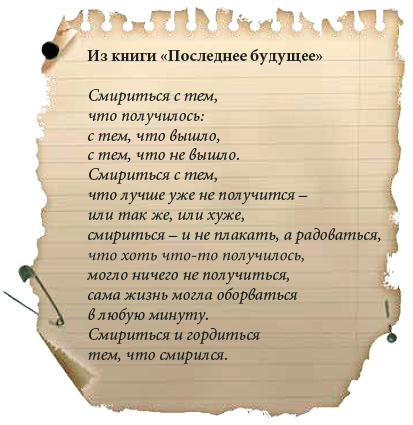

– Как вам сказать… Пока был молод, пока работало тщеславие, прежде всего меня занимали проблемы самоутверждения, хотел выразить то, что происходило со мной и с обществом в молодые и зрелые годы жизни. Тяжелое, жуткое детство отодвинулось. Я никогда это не забывал, но всколыхнулось все пережитое в детстве только после шестидесяти, с наступлением старости, с приближением смерти. Вот та смерть, которую я видел вокруг себя в детстве, и эта моя персональная смерть, которая вот-вот произойдет, они соединились. Они схлестнулись. И в результате появилось эссе-воспоминание «Детство и смерть», появилась книга стихотворений «Последнее будущее». Осенью выйдет новая книга стихотворений – «Костыли и Крылья». Вы читали мои стихи?

– Всю книжку целиком!

– Там есть одно стихотворение, «Смерть – моя муза». Это на самом деле так. Я никогда не писал стихов. Ну, в юности что-то, как все. Но сейчас смерть, ее приближение, все, что связано с ней, действительно вызвало во мне огромное волнение и вдохновение. Не тоску, не страх, а именно вдохновение. И это вдохновение перекликается с тем, что я пережил тогда, в детстве, в гетто. Возможно, это что-то сугубо индивидуальное, сложная, многозначная стыковка моего детства и моей старости. Жена очень боится моих стихотворений о смерти…

– Так все боятся. Вы меня опередили, я как раз хотела поговорить об этом. Вы сказали, что любите Крымову. У нее было интервью с Раневской, кажется, почти последний разговор… Там на вопрос: «Фаина Георгиевна, а вы знаете, что на ваших спектаклях “А дальше тишина” люди плачут в зале?» – «Знаю». – «И как вы к этому относитесь?» – «Хорошо. Пусть плачут»… И вот когда я читала ваши стихи или слушала, как вы их читаете, все думала: вы понимаете, каково людям, которые это слушают? Это ведь больно! Я даже решила, может, вы так заклинаете смерть, отгоняете ее. Очень тяжело слышать такое…

– Так не читайте! (Смеется.)

– Как это «не читайте»?! Оторваться же невозможно!

– Мои стихи о смерти вызваны не тоской, не страхом, а вдохновением. Муза ведь это чтото светлое, я надеюсь, это присутствует в моих стихах. Так должно быть… Мне смерть очень интересна. Мне ни о чем другом сегодня и думать не хочется. Это, видимо, связано с тем, что человеку вообще интересно его будущее, а мое будущее, как и у любого старика, – смерть. Мои отношения с ней вызывают массу интереснейших мыслей. Например, сейчас я написал эссе о смерти, которая умирает вместе со своим подопечным. У каждого своя смерть. Индивидуальная. И смерть знает, что, когда умрет «ее» человек, она умрет вместе с ним. И поэтому, с одной стороны, рано или поздно она должна выполнить приказ сверху, но на самом деле она не спешит, если ее никто не подталкивает. Потому что для смерти это тоже гибель, она умирает вместе с тем, кого уничтожает.

Смерть для меня сейчас – это материал, с которым я работаю. И вместе с тем что-то реальное, что приближается, что неотвратимо, и я не могу не думать об этом.

– Вы уникальный человек… Моему отцу восемьдесят четыре года, в свой день рождения он сказал мне: «Ты не представляешь, как хочется еще пожить. И с каждым годом все больше!» Я стала читать ему ваши стихи, он попросил: «Закрой книжку, я не хочу об этом слышать!»

– Да я знаю, я получал письма от моих знакомых… Вообще есть два отношения к смерти – есть вот это «не хочу слышать», «не хочу думать об этом, пусть это случится, но…»

– …пусть это случится без меня…

– Да! Вполне оправданное отношение, но ничего хорошего в нем нет. И есть люди, которые стараются разобраться, осознать неизбежность. Раз этого не избежать, значит, надо к этому отнестись спокойно. Ты ведь не можешь ничего сделать, чтобы не умереть.

Конечно, приближение смерти показывает всю абсурдность жизни. Человек рождается как кукла: поиграл, поиграл, кончилось представление, в чемодан – и всё!

– Меня больше заботит вот что – как-то странно получается: человек живет, совершает ошибки, набивает шишки, набирается опыта, только-только начинает что-то понимать, в чем-то разбираться, тут-то и конец приходит… Волей-неволей начинаешь верить, что это не всё, что-то должно быть там, за опустившимся занавесом… Иначе в чем прикол, как говорят молодые?

– Я считаю себя верующим атеистом. Академик Гинзбург меня высмеивал, он говорил: «Саша, вы что – до обеда атеист, после обеда верующий?» Я отвечал: «Ну… я одновременно». Более того, я установил – вера моя настолько существенна и глубока, что ей совершенно не мешает то, что я считаю себя атеистом. Она сама по себе, а атеизм мой – сам по себе.

– А чем отличается верующий человек от неверующего?

– Верующий надеется, что он в каком-то виде будет существовать, не все погибнет, что-то останется… душа, например. Пусть это неправда, но с этой неправдой легче, спокойнее уйти из жизни. Правда важна в течение жизни, а когда человек умирает, приближается к смерти, правда утрачивает свою нравственную значимость. В этой ситуации нравственно то, что облегчает уход.

Мы все очень привыкли жить. Мы ничего, кроме жизни, не знаем. Поэтому потеря жизни приводит в ужас. На самом деле что-то от человека остается, но для других. У кого-то дети, кто-то дом построил, роман написал… Но для самого человека не остается ничего! Между умершими нет никакой разницы – что Пушкин, что конюх, который его возил!

Александру Гельману – 70. После юбилея. В МХАТ им. А.П. Чехова, 2003. Фото: Игорь Александров

[1] Из книги «Последнее будущее».

[2] Владимир Викторович Агеев – российский театральный режиссер, лауреат премии «Чайка» и фестиваля «Золотая Маска».

[3] Юрий Николаевич Погребничко – российский театральный режиссер и актер. Основатель и художественный руководитель Московского театра «Около дома Станиславского».