№ 9/10-2003-3/4 |

Л.В. Шапошникова __________

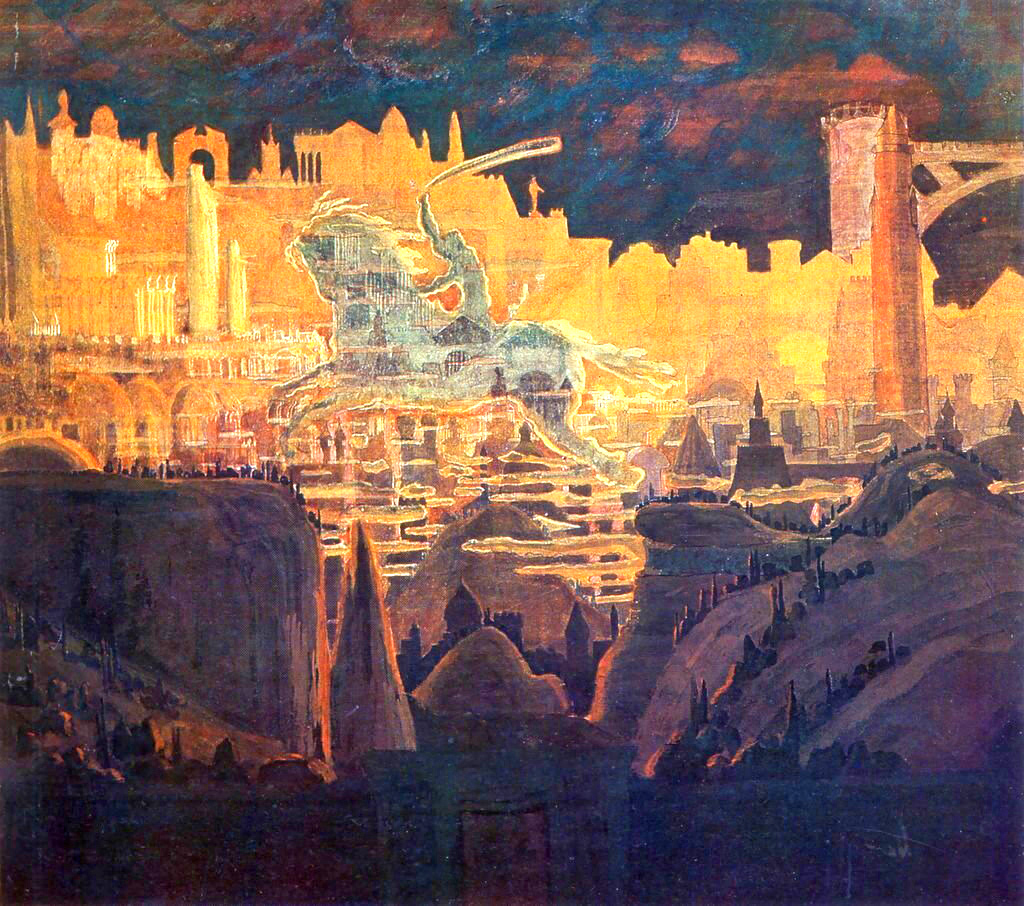

Свои фантастические картины он действительно пел, выражая нежными красками, узорами линий, всегда причудливой и необычайной композицией какие-то космические симфонии.

Вячеслав ИвановХудожник — это тот, кто роковым образом, даже независимо от себя, по самой природе своей, видит не один только первый план мира, но и то, что скрыто за ним, ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной; тот, наконец, кто слушает мировой оркестр и вторит ему, не фальшивя.

Александр Блок

Микалоюс-Константинас Чюрленис, выросший в Литве, принадлежал не только всей России, но был явлением мирового масштаба. Художник, музыкант, поэт и философ, он нес в себе целую эпоху мировой культуры и был, думаю, первым, кто в начале XX века показал путь Новой Красоты, пройдя через мучительный поиск, выводящий на космические просторы иных миров. Он прошел по «тропе святой» туда, где творчество космическое соприкасается с земным, где человек-творец открывает дорогу к сотрудничеству с Высшим, становясь теургом в полном смысле этого слова.

Его сразу поняли и приняли крупнейшие русские художники начала XX века.

«…Его фантазия, — писал М.В. Добужинский, — все то, что скрывалось за его музыкальными “программами”, умение заглянуть в бесконечность пространства, в глубь веков делали Чюрлениса художником чрезвычайно широким и глубоким, далеко шагнувшим за узкий круг национального искусства»[1]. Его высоко оценили Рерих, Бакст, Бенуа и многие другие. И не только художники. В 1929 году М. Горький в одной из своих бесед, в которой были затронуты проблемы искусства, говорил: «А где же мечта? Мечта где? Фантазия где — я спрашиваю? Почему у нас Чюрленисов нет?»[2]

Чюрленис поразил и лучших представителей мировой культурной элиты.

В 1930 году один из крупных французских писателей, Ромен Роллан, писал вдове художника: «Вот уж пятнадцать лет, как я неожиданно столкнулся с Чюрленисом <…> и был прямо потрясен.

С той поры, даже во время войны, я не переставал искать возможностей более близкого знакомства с ним. <…> Просто невозможно выразить, как я взволнован этим поистине магическим искусством, которое обогатило не только живопись, но и расширило наш кругозор в области полифонии и музыкальной ритмики. Каким плодотворным могло бы быть развитие этого открытия в живописи больших пространств, в монументальной фреске! Это — новый духовный континент, Христофором Колумбом которого, несомненно, остается Чюрленис. Меня поражает одна композиционная черта его картин: вид бескрайних далей, открывающийся не то с какой-то башни, не то с очень высокой стены. Не могу понять, откуда мог он черпать эти впечатления в таком краю, как ваш, в котором, насколько я знаю, вряд ли могут оказаться такие мотивы? Я думаю, что он сам должен был пережить какую-то мечту и то ощущение, которое нас охватывает, когда мы, засыпая, вдруг чувствуем, что парим в воздухе»[3].

Ромен Роллан подметил одну из важнейших особенностей художественного творчества Чюрлениса — иное, более высокое пространство, в котором свершается сам акт художества. Это пространство имело другое измерение, другое состояние материи.

Сам же художник напишет брату в 1905 году: «Последний цикл не окончен. У меня есть замысел рисовать его всю жизнь. Конечно, все зависит от того, сколько новых мыслей будет у меня появляться. Это — сотворение мира, только не нашего, по Библии, а какого-то другого — фантастического. Я хотел бы создать цикл хотя бы из 100 картин. Не знаю — сделаю ли»[4].

Чюрленис прожил короткую, напряженную и не очень счастливую жизнь, полную лишений, несбывшихся надежд и постоянных забот о насущном куске хлеба. То, что он сделал в течение этой жизни, не соответствовало ни ее обстоятельствам, ни ее бытийной, земной наполненности. Одно противоречило другому. Между его жизнью и его творчеством не существовало никакой гармонии, никакого соответствия. Казалось, в его жизни было собрано все, чтобы помешать творцу выполнить его таинственную миссию и реализовать то, с чем он пришел в XX век.

Он был наделен удивительным даром синтеза искусств и мысли, способностью соединять в одно целое музыку, художество, слово и глубокую философию. В нем существовали два мира — земной и тот, иной, Красота которого звучала на его полотнах. Придя к живописи уже зрелым человеком, он совершил в ней революцию, которая не сразу была понята и осознана его современниками и до сих пор, полагаю, до конца не осмыслена потомками тех современников. Он изменил в человеческом сознании соотношение миров и снял с иного, Тонкого Мира пелену, мешающую видеть его реальность. И в этом удивительная магия чюрленисовских картин, их необычная притягательность, ибо там, в их глубинах, зарождалась и светилась Новая Красота — Красота иного, невидимого обычным глазом мира, проявленная кистью гениального художника и тонкого музыканта. Музыка и живопись, слившись в искусстве Чюрлениса, дали неожиданные и звучащие нездешние краски и формы, которые мы видим на полотнах художника. Тонкая энергетика этих картин позже оплодотворила творчество целой плеяды удивительных и необычных художников, адептов и создателей Новой Красоты, прорвавшейся в наш мир вместе с аккордами музыки Чюрлениса. И как значительно и знаменательно то, что именно музыкант, композитор стал первооткрывателем этой Новой, тонкой Красоты, ее высоковибрационной энергетики, подтвердив тем самым роль музыки в эволюции творчества человека и показав ее причинную суть в этом творчестве.

«Искусство Чюрлениса, — писал один из исследователей его творчества, Марк Эткинд, — словно романтический полет в мир чистой и светлой сказки. Полет фантазии в просторы космоса, к солнцу, к звездам…

Во всей мировой живописи произведения этого мастера занимают особое место. Музыкант и художник, Чюрленис сделал попытку слить воедино оба искусства: лучшие его произведения волнуют именно своей “музыкальной живописью”. И если охватить творчество художника целиком, единым взглядом, оно предстанет своеобразной живописной симфонией»[5].

Внешняя жизнь Чюрлениса была бедна яркими событиями. Все самое значительное, игравшее важнейшую роль в жизни художника, было сосредоточено в его внутреннем мире, чрезвычайно богатом и недоступном праздным любопытствующим. «Главное, что совсем оригинально, черт знает, все из себя», — говорил о нем М.В. Добужинский, который хорошо знал художника.

Внешность Чюрлениса была ничем не примечательна.

«Как сейчас вижу его лицо: необыкновенно голубые трагические глаза с напряженным взглядом, непослушные редкие волосы, которые он постоянно поправлял, небольшие редкие усы, хорошую несмелую улыбку. Здороваясь, он приветливо смотрел в глаза и крепко пожимал руку, немножко оттягивая ее вниз. Он часто что-то напевал, помнится, однажды, уходя, он стал напевать “Эгмонта” и при этом улыбался своим мыслям. К нам его привлекало еще и то, что здесь он мог играть на замечательном новом “Беккере”. Когда Чюрленис окончательно свыкся с нашей обстановкой, он целыми часами просиживал у рояля, часто импровизировал и приходил играть даже тогда, когда нас не было дома. <…> Играл он нам и свою симфоническую поэму “Море”. Меня всегда удивляло, как тихий, робкий Чюрленис у рояля становился совсем другим, играл с необыкновенной силой, так, что рояль под его руками ходуном ходил…»[6] Это тоже Добужинский.

«Он был среднего роста, — вспоминала А.П. Остроумова-Лебедева, — молодой, худенький, с пушистыми светлыми волосами и голубыми глазами. Производил он впечатление болезненного и хрупкого…»[7]

И, несмотря на эту хрупкость и незаметность, в нем жил высокий и сильный дух, несущий в себе глубокий и богатый эволюционный потенциал. Много позже выдающийся литовский поэт Эдуардас Межелайтис напишет о нем очень точные слова: «…если правда, что благодаря пылающему горячечному мозгу гениев народы и времена прозревают свое будущее и тогда рвутся к нему, то Чюрленис был для своего народа именно таким художником, был предтечей, возвещенным из грядущей космической эры»[8]. И естественно, Чюрленис как истинный художник, музыкант и философ обладал пророческим даром.

За три года до революции 1905 года он писал брату: «В России назревает гроза, но, как и до сих пор, она пройдет без серьезных последствий. Умы не подготовлены, и все кончится победой казачьего кнута» [9].

Его альбом был заполнен мудрыми мыслями и притчами, которые выливались на бумагу из таинственных глубин его существа. Он слушал тихие шепоты звезд, и в нем созревали образы, у которых, казалось, не было ни времени, ни пространства. В наспех записанных словах прорывались мысли о собственном предназначении, о тайне своей миссии.

«Я выступил впереди шествия, зная, что и другие пойдут за мной…

Мы блуждали по темным лесам, прошли долины и вспаханные нивы. Шествие было длинным, как вечность. Когда мы вывели шествие на берег тихой реки, только тогда его конец показался из-за темного бора.

— Река! — кричали мы. Те, которые были ближе, повторяли: “Река! Река!” А те, что были в поле, кричали: “Поле! Поле!” Идущие сзади говорили: “Мы в лесу, и удивительно, что впереди идущие кричат: “поле, река, река”.

— Мы видим лес, — говорили они и не знали, что находятся в конце шествия»[10].

Только человек, испытавший на себе тяжесть плотной материи и сопротивление человеческого сознания, мог написать такую притчу. Ему, идущему впереди и ведущему за собой других, были известны медлительность развития человеческого сознания и недоверие людей к тем, кто видит больше, чем остальные. Идущие за ним верили только в видимое ими и отрицали то, чего сами не видели, до чего еще не дошли…

Он записывал в альбом свои заветные мечты.

«Я накоплю силы и вырвусь на свободу. Я полечу в очень далекие миры, в края вечной красоты, солнца, сказки, фантазии, в зачарованную страну, самую прекрасную на земле. И буду долго, долго смотреть на все, чтоб ты обо всем прочитала в моих глазах…»[11]

Он искал этот мир «вечной красоты» в настоящем, стремился за ним в неизведанное будущее, возвращался в прошлое.

Узнаваемое им прошлое возникало на его пути не однажды. Живя в Петербурге, он бродил по музеям, подолгу бывал в Эрмитаже и Русском Музее.

«Здесь старые ассирийские плиты, — писал он в 1908 году жене, — со страшными крылатыми богами. Я не знаю, откуда они, но мне кажется, что я знаком с ними прекрасно, что это и есть мои боги. Есть египетские скульптуры, которые я очень люблю…»[12]

И на его полотнах появлялись нездешние сюжеты, возникали похожие и не похожие на наши, странно утонченные формы древних миров, земных и в то же время неземных, бушевали потопы, уходили под воду материки, сверкали на скалах неведомые письмена, над головами людей качались короны из нездешних золотых перьев, проплывали в прозрачной мгле башни и древние стены, с плоских крыш храмов поднимался ввысь дым жертвенников, и в небе светились незнакомые нам созвездия.

Мир же, в котором существовал сам художник, не был похож на тот, который возникал под его волшебной кистью на уникальных картинах. Два мира: один — грубый, осязаемый, другой — похожий на сон, тонкая материя которого легко поддавалась воле и замыслу художника-творца. Он жил в первом, но нес в себе богатство второго.

Микалоюс-Константинас Чюрленис родился 22 сентября 1875 года в семье деревенского органиста. К этому можно еще добавить, что событие это произошло в поле во время жатвы. В самом раннем возрасте отец обучил его игре на органе, и он стал играть в церкви уже с шести лет. У мальчика был прекрасный слух и неординарные музыкальные способности. Он явно выделялся среди своих братьев и сестер. Не по годам задумчивый, он предпочитал занятия музыкой и чтение играм со сверстниками. Он рано пристрастился к произведениям Достоевского, Гюго, Гофмана, Э. По, Ибсена. Его привлекали таинственные глубины человеческой души и загадочные явления, связанные с ней. Философский склад мышления укрепил его интерес к эзотерической мысли, и в частности к теософии.

Отец отдал его в оркестровую школу, а потом было решено отправить юношу в Варшаву для продолжения музыкального образования. В 1893 году он поступил в Музыкальный институт, в 1899 году окончил его и начал работать как профессиональный композитор. Рассчитывать на помощь родителей ему не приходилось, а обеспечить себя композиторским трудом он еще не мог. Поэтому пробавлялся случайными заработками. Но тем не менее он скопил себе некоторую сумму, которая позволила ему поехать в Германию. В то время он увлекался Бахом, Бетховеном, Вагнером и Чайковским. Свои музыкальные пристрастия он сохранит на всю свою короткую жизнь. В Германии Чюрленис поступает в Лейпцигскую консерваторию, которую заканчивает в 1902 году. Жизнь в Лейпциге не принесла ему особой радости. Он не знал немецкого языка, у него не было друзей. И хотя консерваторские преподаватели и студенты признавали за ним выдающиеся музыкальные способности, но не слишком общительный характер молодого композитора не привлекал их к нему. Он без особой печали покидает Германию и возвращается в Варшаву, где продолжает писать музыку и дает частные уроки, которые и являются основным средством к существованию. Молодой композитор еле сводит концы с концами и мучительно переживает, что не может как следует помочь родителям.

Там, в Варшаве, неожиданно для него самого в нем проснулась тяга к рисованию, с которой он уже не мог совладать. Гармония и красота природы влекли его, и ему казалось, что музыка не в состоянии передать все оттенки цветов, которые он видел в деревьях, морской воде, цветах, в облаках, плывущих по небу. Но вместе с тем он хорошо понимал, что музыку рисунком полностью заменить нельзя и что необходимо найти какую-то таинственную грань, где бы то и другое слились вместе. Красота должна быть передана сразу несколькими средствами, и только тогда она станет объемной и богатой и разорвет цепи трехмерного пространства. Эта уверенность росла в глубинах его существа — там, где звучало магическое пространство свободы, выводившее его в космическую Беспредельность, и где светились и переливались нездешние миры, без Красоты которых он не мыслил себе ни своей музыки, ни своего художества. Эту Красоту надо было проявить, придать ей форму.

Он изрисовывал лист за листом, но все это было не то. Он остро ощущал свое неумение, ему нужна была техника, без которой невозможно было перенести на бумагу то, что в нем жило. Он урезает свое и без того скудное довольствие, чтобы иметь возможность посещать художественную студию. Там, в студии, он и создал свою первую картину.

Она называлась «Музыка леса» и была помечена 1903 годом. Этот год стал переломным в его жизни. Ему оставалось всего 6 лет для того, чтобы стать гениальным художником, принести в мир Новую Красоту, о которой мечтали художники-символисты. «Неизвестную даль», скрытую за первым планом мира, и музыку «мирового оркестра», о которых писал Александр Блок, Чюрленис ощущал как реальность. Художники, которые видели эту даль Инобытия, называли себя символистами. Он стал одним из них, но лишь на короткое время, чтобы затем продолжить свой путь в одиночестве в неизвестное дальше и выше. То, что позже появилось на его картинах, символизмом уже назвать нельзя. На них — реальность самого Инобытия, реальность другого измерения, иного, более тонкого состояния материи.

В 1904 году в Варшаве он поступает в Школу изящных искусств. Там он увлекается астрономией, космогонией, индийской философией и особенно творчеством великого поэта и мудреца Индии Рабиндраната Тагора. Чюрленис размышлял о единстве земного и небесного, о двух мирах, которые существуют в человеке, о невидимых, скрытых силах, управляющих Вселенной и душой человека.

В 1905 году начались революционные события в Польше, и ему пришлось бежать в свою тихую Литву. Оттуда он едет на Кавказ, горы которого давно привлекали его воображение, а затем вновь отправляется в Германию. После возвращения на какое-то время оседает в Вильнюсе, где в 1907 году открылась Первая Литовская художественная выставка. Картины, выставленные им, не привлекли внимания ни художников, ни критиков, ни обычных зрителей. К тому времени он уже вышел за рамки традиционного символизма, и его полотна не были понятны. Они вызывали в посетителях смутное беспокойство, которое переходило в раздражение и отрицание. Неуспех ожидал его и на последующих выставках. Он болезненно переживает все это, но продолжает писать и рисовать только так, как считает нужным.

Однако среди общего непризнания уже раздавались отдельные голоса, утверждавшие, что произведения Чюрлениса есть исключительное явление в искусстве. Так, собственно, оно и было. Ибо он был первый…

«Любопытнее и убедительнее, — писал Вячеслав Иванов, — этот духовидец тогда, когда он ставит себе задачу уже иррациональную для живописи, — когда он непосредственно отдается своему дару двойного зрения. Тогда формы предметного мира обобщаются до простых схем и сквозят. Все вещественное, как бы осаждаясь в другой, низший план творения, оставляет ощутимым только ритмический и геометрический принцип своего бытия. Само пространство почти преодолевается прозрачностью форм, не исключающих и не вытесняющих, но как бы вмещающих в себе соединение формы. Я не хочу этим сказать, что идея опрозраченного мира иррациональна для живописи сама по себе. Но у Чюрлениса эта геометрическая прозрачность кажется мне попыткою приблизиться к возможностям зрительной сигнализации такого созерцания, при котором наши три измерения недостаточны. По-видимому, художник ищет в сфере Эвклида дать проекцию вещей, воспринимаемых им в сфере Лобачевского»[13].

Вячеслав Иванов подметил важнейшую особенность искусства Чюрлениса — некое «двоемирие», позволяющее в процессе взаимопроникновения этих миров воспринимать каждый из них обособленно. В этом состояло отличие произведений Чюрлениса от полотен самых ярких художников-символистов, для которых контакт с миром иным был одним из важнейших средств постижения художественной действительности нашего мира. И если у последних оба мира были зрительно слиты воедино и по форме и по содержанию, а мир иной давал себя знать лишь символом или «светом иным», по выражению того же Вячеслава Иванова, то у Чюрлениса они были разделены прозрачностью иного, более высокого измерения. Но когда эти миры сливались, то возникали другие формы, совершенно новые и в то же время доступные земной кисти и земному полотну, — формы иной, Новой Красоты, совершающей свои первые шаги в мире земной действительности.

Его духовное путешествие в пространство Инобытия нарушало установившиеся для художника традиции. Он проходил точку обязательного для художника нисхождения и, подобно святому, устремлялся в Беспредельность, в которой ему открывалась Красота Инобытия во всей ее реальности, во всей силе ее высоковибрационной энергетики. Являя собой синтез святого и художника, Чюрленис нес в себе одновременно духотворчество и рукотворчество, пролагая таким образом первые этапы пути к Новой Красоте. Иными словами, он совершил подлинную революцию в процессе созидания Красоты, увеличив в нем в значительной степени энергетику Инобытия. Он заплатит за это, как и Врубель, дорогую цену. Его земной мозг не выдержит двойного напряжения. Но он же и докажет, что мозг человека может какое-то время работать в таком режиме. Первый, кто прокладывает энергетический путь Новой Красоты, неизбежно сталкивается со смертельными опасностями. Но идущие за ним уже начинают понимать, как можно их избежать.

У Чюрлениса был не только музыкальный слух, но и цветовой. И тот и другой были слиты воедино. Когда он слушал музыку, у него возникали цветовые видения. Синтез музыки и художества в нем был удивительно глубок и всепроникающ.

В этом, по всей видимости, и заключались истоки особенностей и тайна его творчества. Можно сказать, что он не только видел и слышал Инобытие, но и творил в тесном сотрудничестве с ним.

Поэтому земной мир становился для него все более и более дискомфортным. И он метался в нем, не находя себе подходящего места. Из Варшавы в Лейпциг, из Лейпцига в Варшаву, из Варшавы в Вильнюс и снова в Варшаву.

В 1909 году он женился на Софье Кимантайте, которую искренне и глубоко любил. Ему казалось, что теперь наступила пора счастливого покоя и гармонии. В том же году он вместе с ней уезжает в Петербург, который оказался совсем не тем местом, где можно обрести покой. Началось безденежье, скитание по убогим комнатам и сомнительным домам. У него не было работы, не было рояля, не было друзей. Но что-то удерживало его в этом туманном и сыром городе. Он был увлечен русской культурой, с которой встретился в больших петербургских музеях, галереях, театрах и концертных залах. Именно здесь, в этом чужом городе, несмотря на трудности полунищенского существования, он сочинил лучшую свою музыку и написал лучшие свои картины. Жена, не привыкшая к такому образу жизни, уехала в Литву и только время от времени появлялась в Петербурге. Им суждено было прожить свою короткую семейную жизнь в разлуках, в мучительных объяснениях и горьких сожалениях. Чюрленис остался один. Средства позволили ему снять узкую полутемную комнату в густонаселенной и шумной квартире. И только знакомство с выдающимися русскими художниками, такими, как Добужинский, Бенуа, Бакст, Рерих, Лансере, Сомов, облегчило его существование. Они признали в нем уникального мастера и взяли его под свое покровительство, давая ему возможность зарабатывать, участвовать в выставках. В 1909 году он принял участие в выставке «Союза русских художников». Но и она не принесла ему радости. Круг принимающих его творчество по-прежнему ограничивался незначительным числом знавших его художников и критиков. И все же в прессе о нем стали появляться благосклонные отзывы. «Картины Чюрлениса, — писал о выставке петербургский критик А.А. Сидоров, — меня поразили. Взволнованный, я стал спрашивать, нет ли здесь самого художника. “Вот он”, — ответили мне. Я увидел поблизости молчаливого человека, одинокого, пристально смотрящего на свои работы в глубоком, спокойном раздумье. Конечно, подойти к нему я не решился…»[14]

Это чувство пронзительного одиночества, которое сквозило во всей фигуре Чюрлениса, почему-то удерживало многих от знакомства с ним. Но те, кто с ним дружил и знал его отзывчивую, нежную душу, готовы были ему помогать и содействовать во всем. «Если бы я был богат, — писал Александр Бенуа, — я бы пришел на помощь ему, заказав ему огромные фрески в каком-нибудь здании, посвященном человеческому познанию…»[15]

В Петербурге художники «Мира искусства» привлекли его к театрально-декоративному художеству, он им увлекся и решил создать оперу «Юрате» по мотивам литовской поэтической легенды. Он пишет об этом Софье Кимантайте. В письме есть примечательные строки: «Вчера около пяти часов работал над “Юрате”, знаешь где? На Серпуховской в Литовском зале. Купил себе свечку (был отвратительный серый день) и, запершись в огромной комнате один на один с Юрате, погрузился в морские пучины, и мы бродили там вокруг янтарного дворца и беседовали»[16].

Можно было бы все принять за метафору, если бы автором этих строк не являлся Чюрленис. Ему было свойственно глубокое медитативное погружение во время работы в образы и живописные, и музыкальные. Беседа с Юрате около янтарного дворца была для него реальностью, а не плодом болезненной фантазии. Он знал больше, чувствовал больше и видел больше и дальше, чем любой другой художник его времени.

Начиная с 1909 года он все чаще и чаще испытывал депрессию, чувство беспричинной тоски, неуверенности. Непризнание, непонимание, невозможность изменить свою жизнь к лучшему — все это также ухудшало его состояние.

Николай Константинович Рерих, одним из первых высоко оценивший Чюрлениса, много лет спустя писал:

«Трудна была земная стезя и Чюрлениса. Он принес новое, одухотворенное, истинное творчество. Разве этого недостаточно, чтобы дикари, поносители и умалители не возмутились? В их запыленный обиход пытается войти нечто новое — разве не нужно принять самые зверские меры к ограждению их условного благополучия?

Помню, с каким окаменелым скептицизмом четверть века тому назад во многих кругах были встречены произведения Чюрлениса. Окаменелые сердца не могли быть тронуты ни торжественностью формы, ни гармонией возвышенно обдуманных тонов, ни прекрасною мыслью, которая нашептывала каждое произведение этого истинного художника. Было в нем нечто поистине природно-вдохновенное. Сразу Чюрленис дал свой стиль, свою концепцию тонов и гармоническое соответствие построения. Это было его искусство. Была его сфера. Иначе он не мог и мыслить и творить. Он был не новатор, но новый»[17].

Это рериховское определение — «не новатор, но новый» — объясняет тайну искусства Чюрлениса более точно и убедительно, нежели целые тома исследований о нем. Он был новый, принесший в мир Новую Красоту, и, как многие новаторы, не был понят этим миром. И если на долю новаторов приходилось немало бед и отрицаний, то можно представить, что пришлось на долю нового… Все это ложилось тяжким грузом на его мозг, душу и сердце, усугубляя и без того неустойчивость и напряженность его внутреннего мира.

В конце 1909 года, который оказался завершающим в его художественной деятельности, Чюрленису приснился страшный сон. Он счел необходимым подробно описать его в своем альбоме и до конца дней находился под его впечатлением. Это было скорее видение, чем сон. Аллегория смешалась в нем с вещими сюжетами, сулившими большую беду. «Я видел страшный сон, — записывал он. — Была черная ночь, лил, хлестал ливень. Вокруг — пустота, темно-серая земля. Ливень меня страшил, хотелось бежать, скрыться, но ноги вязли в грязи, несмотря на то, что в каждый шаг я вкладывал все силы. Ливень усиливался, а с ним — и мой страх. Хотелось кричать, звать на помощь, но струи холодной воды заливали горло. Вдруг сверкнула безумная мысль: все на земле, все — города, деревни, избы, костелы, леса, башни, поля, горы — все затопила вода. Люди ничего об этом не знают. Сейчас ночь. В избах, дворцах, виллах, гостиницах преспокойно спят люди. Спят глубоким сном, но ведь это утопленники. <…>

Страшный рев ливня, безнадежная боль и страх. Силы меня покинули, я поднялся и стал глядеть в пустоту до крови в глазах…

Ливень шумел, как и прежде. Мир казался единой траурной арфой. Все струны дрожали, стонали, жаловались. Хаос недоли, тоски и печали. Хаос страдания, мук и боли. Хаос пустоты, давящей апатии. Хаос мелочей, в меру ничтожных, в меру коварных — страшный серый хаос. Объятый страхом, я пробирался меж струн арфы, и волосы у меня вставали дыбом каждый раз, как только я касался струн. Утопленники играют на этой арфе, думал я. И дрожал. И брел средь шума и рева, жалоб и плача грандиозного мирового ливня. Моя тучка выглядела теперь горой, огромным колоколом. Уже виден ясно ее силуэт, видно, что она обросла лесом, еловым лесом. Слышу, как шумят ели — так шумели они некогда. Дорога. Прямая дорога наверх. В лесу темно, дорога тяжела, она крутая, скользкая. Близка вершина. Там леса нет. Близко уже, близко, достиг — боже!

Почему я не в одной из этих изб под водой, почему я не утопленник с выкаченными глазами? Почему я не струна траурной арфы? В нескольких метрах над горой подвешена голова. Твоя голова, Ари, без глаз. Вместо глаз — ямы, и сквозь них виден мир, похожий на большую траурную арфу. Звенят все струны, вибрируют и жалуются. Хаос недоли, тоски и грусти виден в твоих глазах, Ари. Ах, страшный был этот сон, и отделаться от него не могу»[18].

Этот апокалиптический сон словно подвел итог внутренней жизни Чюрлениса, когда противоречие между высоким и прекрасным горним миром, который жил в художнике, и земным, где еще царил Хаос неорганизованной материи, достигло своей кульминации. Существовать одновременно в двух таких разных мирах было нельзя. Сквозь высокий мир гармонии, как через витраж, просвечивал земной, где Хаос еще продолжал свою траурную песню, где жили тоска, недоля и неизбывная грусть, где люди были похожи на спящих утопленников со слепыми глазами. Страшный этот сон убил в нем художника и творца, ибо это был сон земной действительности, который нарушил его двумирное сознание. В 1909 году он написал картину, которая называлась «Баллада о черном солнце». Над странным нездешним миром восходит черное солнце, его черные лучи пересекают небо и гасят его краски. И в этом мраке возникают башня, кладбищенские колокольни и крест. Все это отражается в темной воде, плещущейся у подножия башни. И над всем этим, простерев черные крылья, реет зловещая птица, вестник беды и несчастья. Картина оказалась во многом пророческой.

Состояние художника все время ухудшалось, он перестал общаться с друзьями и знакомыми, а затем просто исчез. Первым обеспокоился его исчезновением Добужинский. Он навестил Чюрлениса и нашел его в самом тяжелом положении — и физическом, и моральном. Добужинский немедленно сообщил об этом жене художника, которая приехала в Петербург и увезла его домой, в Друскининкай. Там врачи обнаружили у него душевную болезнь, характера и причин которой они так и не смогли определить. Это случилось в декабре 1909 года. В начале 1910 года его помещают в небольшую клинику для душевнобольных под Варшавой. Клиника отрезала его от мира, от людей. Ему запретили рисовать и заниматься музыкой. Это еще больше обостряет его и без того тяжелое состояние. Он делает попытку вырваться из этого плена — уходит, как был, в больничной легкой одежде, в зимний лес. Он кружит по лесу, не в состоянии найти дорогу на волю. И возвращается в больницу. Затем следуют жесточайшее воспаление легких и кровоизлияние в мозг. 10 апреля 1911 года его не стало. Ему не было тогда и 36 лет.

Рерих, Бенуа, Браз и Добужинский прислали в Вильнюс телеграмму соболезнования, в которой назвали Чюрлениса гениальным художником.

Тогда же Добужинский писал: «Смерть, впрочем, часто как-то что-то “утверждает”, и в этом случае все его искусство делает (для меня, по крайней мере) подлинным и истинным откровением. Все эти грезы о нездешнем становятся страшно значительными… По-моему, много общего у Чюрлениса с Врубелем. Те же видения иных миров и почти одинаковый конец; и тот, и другой одиноки в искусстве»[19].

В связи с этим хочется еще раз вспомнить слова Рериха — он «не новатор, но новый». Все новое к нам приходит через Вестников. Чюрленис был не только Вестником, но и творцом. Весть о Новом мире, о Новой Красоте содержалась в его творчестве. Для самого Чюрлениса понятие вестника было глубоко философским, знаменующим собой непрерывность Космической эволюции человечества, несущей через своих Вестников людям известие об ином, Новом мире. Чюрленис символизировал этот сложный эволюционный процесс «скамейкой вестников», которая никогда не пустует и на которой старых, уходящих, заменяют молодые, вновь приходящие. В 1908 году, a возможно и чуть раньше, он сделал запись в своем альбоме. Впрочем, простой записью это назвать нельзя, скорее это притча.

«Устав от беготни по улицам большого города, я присел на скамейку, предназначенную для вестников.

Стояла страшная жара. Серо-желтые дома стучали зубами, остро блестели пестрые вывески, воздух разрывали золоченные солнцем башни. Замученные жарой люди двигались сонно, медленно. Какой-то пожилой человек, пожалуй, даже старик, шел, тяжело волоча ноги. Голова его тряслась, он опирался на палку. Став передо мною, старик внимательно меня разглядывал. Слезящиеся глаза его были бесцветны, печальны. <…>

“Нищий”, — решил я и потянулся за медяком в карман. Но старик, странно прищурившись, спросил таинственным шепотом:

— Приятель, скажи мне, как выглядит зеленый цвет?

— Зеленый цвет? — Гм… зеленый — это такой цвет — ха! Такой, как трава, деревья… Деревья тоже зеленого цвета: листья, — ответил я ему. Ответил и огляделся вокруг. Но — нигде не было ни деревца, ни кусочка зеленой травы. Старик засмеялся и взял меня за пуговицу:

— Если хочешь, пойдем со мной, приятель. Я спешу в тот край… По дороге расскажу тебе кое-что интересное.

Когда я собрался в путь, он начал рассказывать:

— Когда-то очень давно, когда я был молод, как ты, мой сын, стояла страшная жара. Устав от беготни по улицам большого города, я присел на скамейку, предназначенную для вестников.

Жара стояла страшная. Серо-желтые дома стучали зубами, остро блестели пестрые вывески, воздух разрывали золоченные солнцем башни. Люди, замученные жарой, двигались сонно, медленно.

Долго я глядел на них и вдруг ощутил тоску по лугу, деревьям, по майской зелени. Сорвался я с места и пошел, чтоб вот так идти по жизни в напрасных поисках всего этого в городе. <…> Я поднимался на высокие башни, но, увы, по всему горизонту, везде, был город, город и нигде ни капли зелени. Все же я знал — есть она в этих краях, только мне, наверное, не дойти — стар я.

Ах, если бы можно было где-нибудь отдохнуть невдалеке. Ароматы, звенит мошкара, кругом зелень, трава, деревья.

Я посмотрел на старика. Он плакал и улыбался, как ребенок.

Кусок пути мы прошли молча. Потом старик сказал:

— Ну, с меня хватит. Дальше пойти я уже не смогу. А ты иди, иди без устали. И заранее тебе говорю: зной будет постоянным, когда идешь по этому пути — ночи нет, всегда лишь день. По дороге говори людям о лугах и деревьях, но их ни о чем не спрашивай… Ну, иди счастливо, а я останусь здесь. Погоди, сын, забыл я: смотри с высоких башен — увидишь дорогу. А если цель будет еще далеко и старость тебя настигнет, знай, что там тоже будет скамейка, предназначенная для вестников. И всегда на ней молодые люди. Ну, а сейчас иди, — так сказал старик, и я пошел дальше и смотрел с высоких башен» [20].

Это притча о бесконечном поиске человеком иного мира, более тонкого, более красивого, дающего человеку силу. Об этом мире знают те, кто сидит на «скамейке вестников», а затем отправляется в долгий тяжелый путь искать и траву, и деревья, и простор, наполненный ароматами. Простые люди ни об этом мире, ни о дороге туда ничего не знают. И так поколение за поколением творцы и ясновидцы стремятся в неведомую даль, чтобы мир плотный и тяжелый наконец избавился от палящего зноя незнания и невежества. Чюрленис сам прошел этот тяжелый путь постижения Красоты иных миров через Красоту земную и через земную музыку. Кроме трудностей и страданий, на этом пути есть высокие башни, которые не дают Вестнику заблудиться на незнакомой дороге, — «и я пошел дальше и смотрел с высоких башен». Он сам был Вестником, принесшим нам Новую Красоту нездешнего мира, не затуманенную тяжелой вуалью мира земного. И, освобожденная от этой тяжести, Новая Красота зазвучала тонкой музыкой высших сфер и космическим ритмом, вливая в наш плотный мир новую высоковибрационную энергетику, необходимую человеку для эволюционного восхождения.

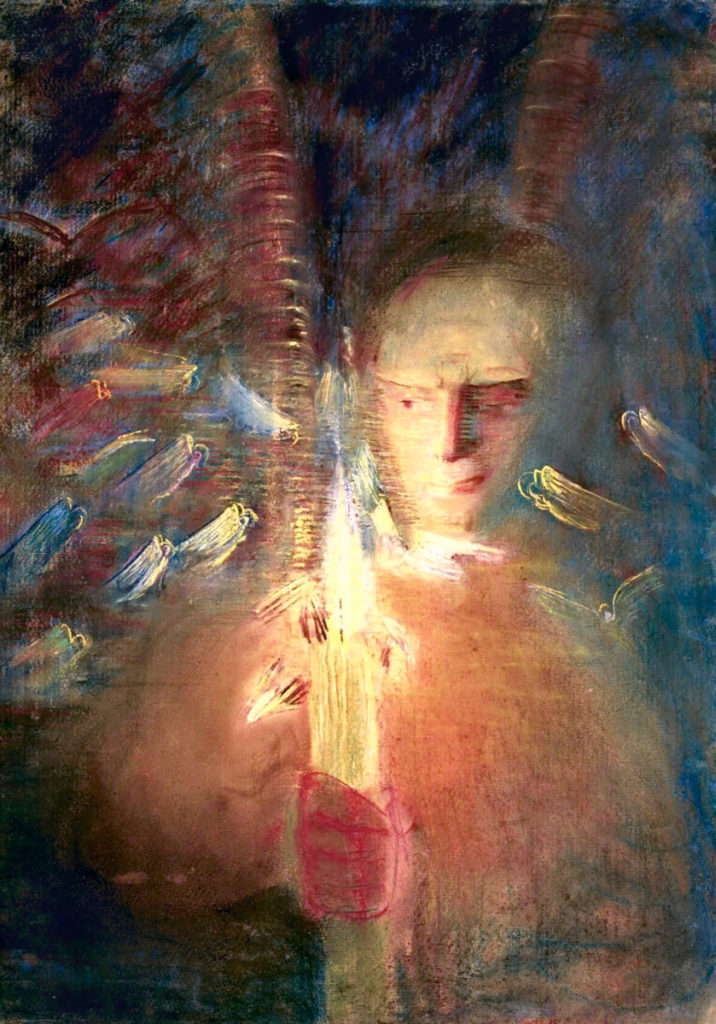

Созданные Чюрленисом картины представляют собой законченное и гармоничное полотно, несущее в себе глубинные идеи Космической эволюции человечества. И хотя первой картиной Чюрлениса была «Лесная музыка. Шелест леса» (1903—1904), сам этот стиль, безусловно, начинается с картины «Истина», которая служит символом всего чюрленисовского художественного ряда, завершающегося его знаменитым и таинственным «Rех’oм» 1909 года. Вырванное из мрака лицо высоколобого человека, освещенное горящей свечой, пламя которой знаменует свет Истины. Вокруг человека и освещенного пространства вьются крылатые существа, принадлежащие скорее миру небесному, нежели земному.

Потом возникли другие картины, сюжеты которых были связаны с земными мифами и легендами, но в то же время там представал мир, не совсем похожий на земной, мир исторически обобщенный и потому обретавший неземной, вселенский характер. Чюрленис изобразил «Потоп», где под неумолимыми струями запредельного ливня уходила в небытие неизвестная цивилизация. Тонули корабли, исчезали под водой холмы и арки нездешних зданий, рушились гигантские лестницы и башни, гибли алтари. И наконец, когда все это кончилось, над пространством космического бедствия взошло ослепительное солнце и осветило бескрайнюю даль пронзительно пустого океана. И над ним и над руинами какого-то сооружения через облако глянул странный, всезрящий глаз.

Когда пробьет последний час природы,

Состав частей разрушится земных:

Все зримое опять покроют воды,

И божий лик изобразится в них, —

писал Ф.И. Тютчев. Девять полотен «Потопа» повествуют о какой-то грандиозной катастрофе, о долговременных эволюционных циклах, сменяющих друг друга.

В 1904 — 1905 годах он сделал два эскиза к витражу. На одном из них легкими, изысканными красками набросан Творец в сверкающей золотой короне, лепящий из глины фигуру человека. Над ним — жемчужное небо нездешней ночи, которое прорезает ярко светящийся месяц. На другом — зеленоватое земное небо с красным кругом восходящего солнца. Созданный Творцом человек высекает из глыбы камня фигуру самого Творца. В этих эскизах присутствовала мысль о грядущем теургическом творчестве земного человека, о сотрудничестве человека с Высшей созидающей силой. Создатель заложил в человека ту же искру творчества, энергетика которого жила в Нем самом. Космический Художник сотворил художника земного, и последний, ведомый вселенским Художником, обрел способность к такому же творчеству, как и его Создатель.

В первые два года художественного творчества в Чюрленисе шла борьба, если можно так сказать, земного с небесным. Земные пейзажи соседствуют с нездешними, и он никак не может добиться желаемой гармонии между ними. То земное вытесняет небесное, то небесное побеждает земное. Но со временем в нем все сильнее и сильнее начинает звучать музыка иных, нездешних миров. Земное иногда полностью отступает, уступая пространство видениям и космическим грезам.

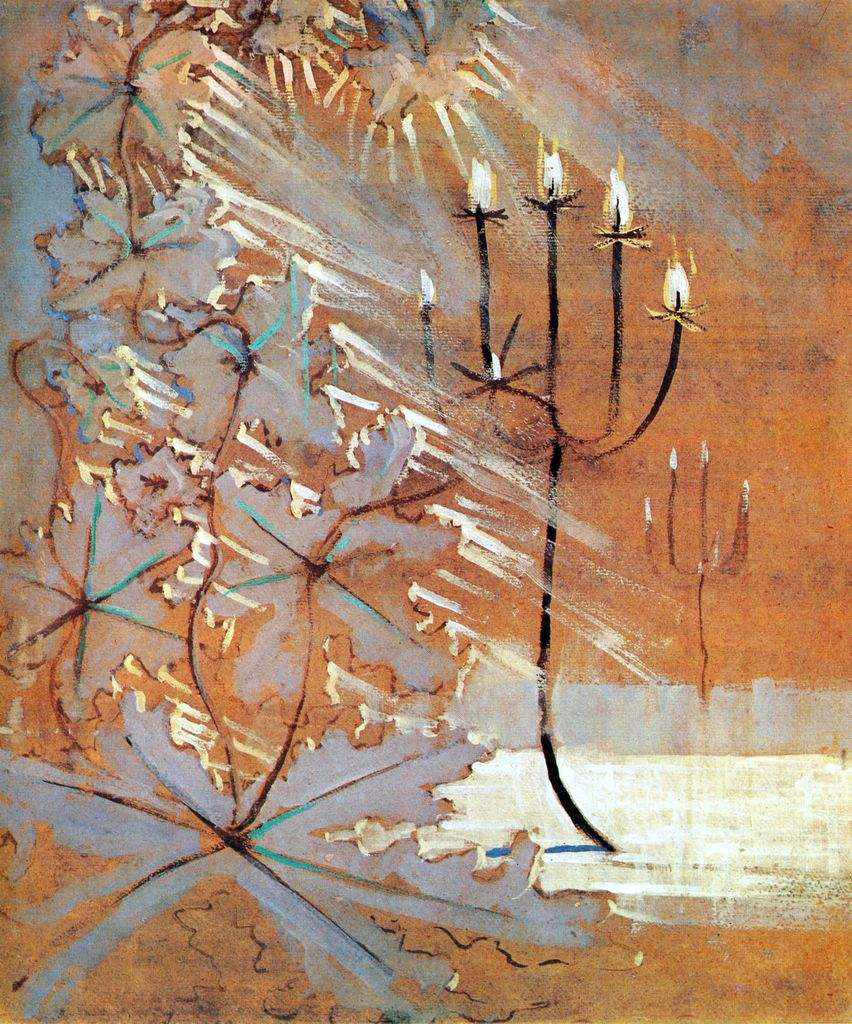

В 1905 году появляется его «Марсианский мир». По терракотовому фону ползут золотистые растения. Они извиваются, стремясь к свету, который заливает верхнюю центральную часть картины. Все сложнее и глубже становятся сюжеты его картин, но Земля продолжает крепко держать его в своих объятиях, и он никак не может от нее оторваться. И наконец, властный зов Инобытия преодолевает земные объятия и навсегда уводит художника в свое пространство.

Он пытался осмыслить закономерности, которые управляют Человеком и Космосом, микрокосмом и макрокосмом, стремился ощутить ту главную силу, которая господствует в мироздании.

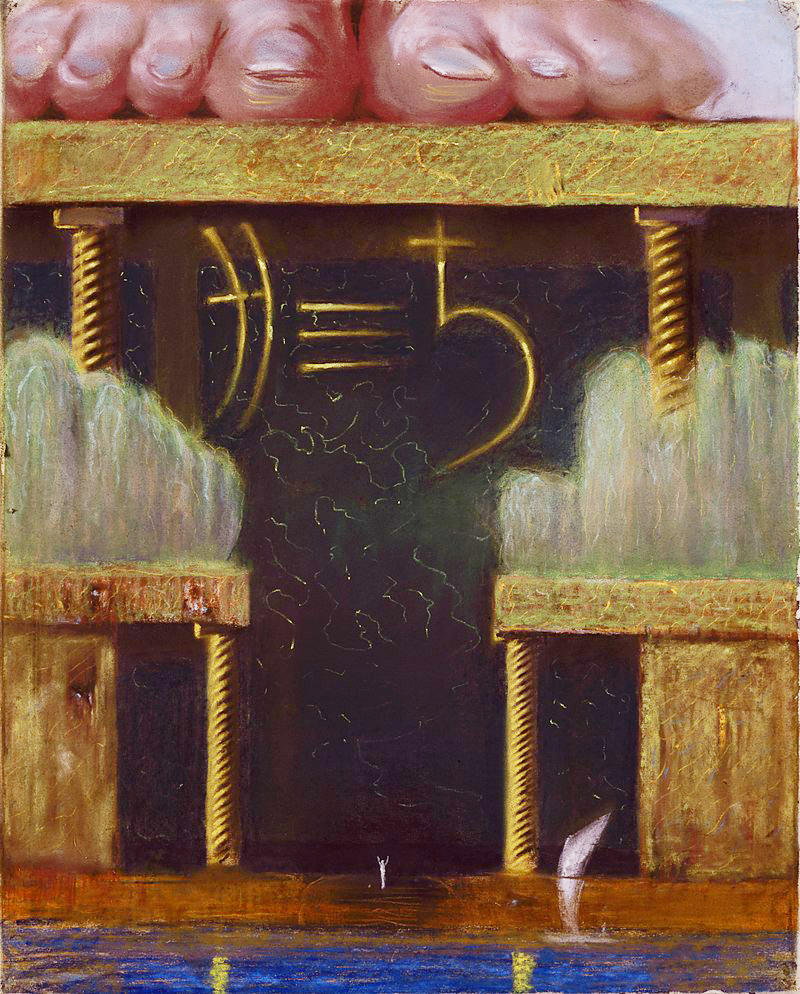

Сны и видения, которые поднимались из глубин его существа, выносили на поверхность образы, похожие на ребусы и загадки. Он ощущал в них властную руку Творца, или Короля. Он пишет свой триптих, таинственный и странный, и называет его «Rex» (1904—1905). Три части этого произведения четко соотносятся между собой, как соотносятся макрокосм и микрокосм.

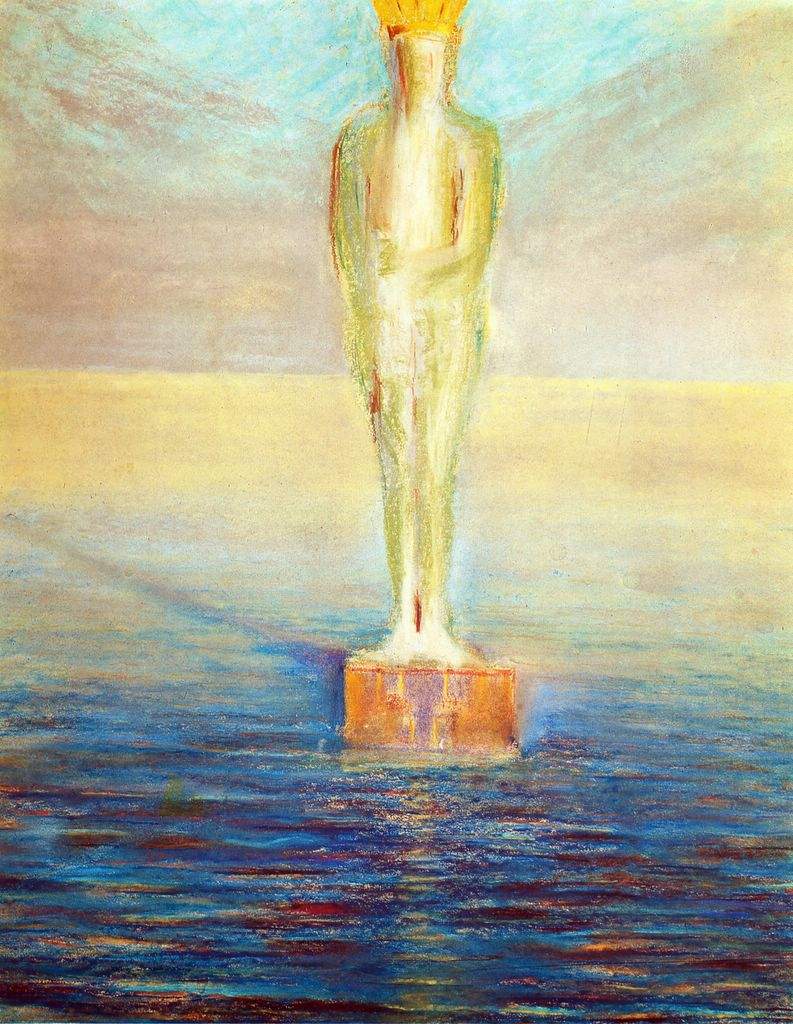

На центральной части триптиха огромные ступни ног стоят на пьедестале странного сооружения, на котором золотом горят загадочные знаки-буквы. Внизу, у подножия пьедестала, едва различима крошечная фигурка человека, мимо которого плывет парусная лодка. На правой части триптиха, среди бесконечного пространства космического океана, на огромном пьедестале, упираясь головой в неземное, жемчужное небо, возвышается грандиозная статуя. Это ее ступни составляют верхнюю часть центральной картины триптиха. Левая картина представляет собой увеличенный фрагмент нижней части центральной картины, но уже без человека, а лишь с парусной лодкой, что, однако, дает основание предполагать присутствие в этом пространстве человека.

У каждой части триптиха — свой мир, но все они связаны между собой, а над ними стоит фигура Короля, или Владыки, который властвует над этими мирами. Удивительная находка Чюрлениса — изменение масштаба каждой из трех картин — явно свидетельствует о соизмеримости и в то же время о различной степени видимости трех пространств, представленных в триптихе. Художник меняет размеры этих пространств и угол их обозрения. Если мы находимся в левой части, то ее пространство ограничено лишь парусной лодкой и фрагментом спирали, уходящей куда-то в неизвестную высь. На центральной части триптиха спираль упирается в пьедестал Короля, и человек, воздевший руки, знает о его существовании, но не видит. И наконец, угол обозрения Короля, стоящего во весь рост над космическим океаном, свидетельствует о том, что две первые части неизмеримо малы и находятся внутри пространства, над которым господствует главная сила — все тот же Король, или Владыка. Триптих «Rex» можно интерпретировать как три мира, входящих друг в друга.

Вскоре за «Rех’ом» последовало «Окно» — картина знаковая на пути Чюрлениса к Новой Красоте Инобытия. В мрачные глубины не то подводного, не то подземного мира через окно льется нездешний золотой свет, осветляющий этот тяжелый хаотический мир. Художник, увидевший это окно в мир иной, в мир золотого света и высокого безоблачного неба, уже подходил к чему-то очень важному, приближался к главному Перевалу своего творчества. Он взял этот Перевал, одолев роковую точку традиционного творческого нисхождения, и поднялся туда, куда уходил дух святых и подвижников. Он знал, что оттуда нет возврата, но только там он, художник, мог добыть волшебный цветок Новой Красоты, насыщенной нездешними формами и красками.

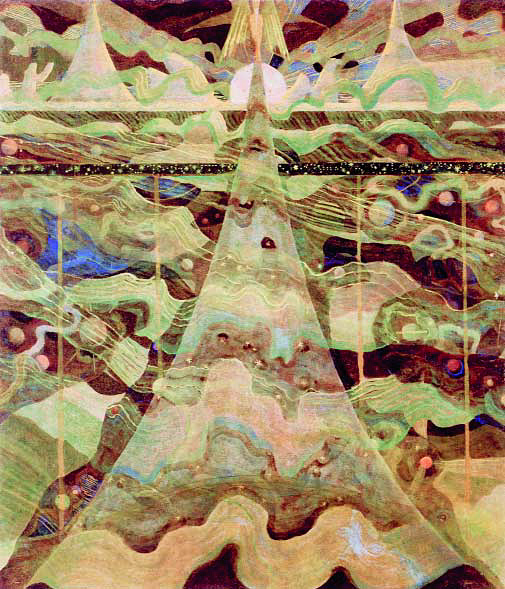

Вскоре появилось «Сотворение мира» — цикл картин, где Новая Красота звучала во всем ее богатстве и реальности.

С того момента Земля потеряла над ним власть.

«Сотворение мира» было созданием истинного художника-теурга, принесшего на страдальческую Землю дар Новой Красоты Инобытия. Она мощно ворвалась в культурное пространство России и Планеты, но была или не замечена, или оклеветана теми, ради которых художник-творец ушел в свой путь без возврата.

На первой картине цикла в кромешной тьме холодного Хаоса начинает светиться тонким, сумеречным светом таинственная животворная точка, и свет ее постепенно разгоняет тяжелое темное пространство изначального Хаоса. Из мрака, превратившегося в темно-синее свечение, возникают сначала загадочные формы, затем — мощные слова, написанные по-польски, — «Да будет!» — слова, в которые вложена вся воля Творящего. Над предвечными водами появляются сверкающие сферы, оттесняющие мрак Хаоса куда-то в пустоту, и возникают краски. В ритмах творимого мира начинает звучать музыка, в звуках которой рождаются и светятся еще не устоявшиеся формы. Над горизонтом восходит розовое солнце, и мир вспыхивает небывалой Новой Красотой, похожей на диковинные фантастические цветы. Горят огненные краски, сверкают прозрачной белизной нездешние формы, полыхающие светы выстраиваются в органные аккорды. Этот мир еще не завершен, но он уже заявил о себе наступлением Новой Красоты. И с того момента на картинах Чюрлениса не иной мир стал просвечивать сквозь земной, а, наоборот, земной — сквозь иной, Тонкий Мир. И это изменяло плотную материю Земли, она начинала светиться и облачаться новыми красками и оттенками.

В пространстве Духовной революции произошел важнейший эстетический прорыв.

Затем появилась «Весть», где огромная птица неслась над бушующим нездешним миром, вслед за ней — «Вечность», затем «Искры» и, наконец, поразительный по своей иномирной Красоте цикл «Зима», созданный Чюрленисом в 1906 — 1907 годах. Там Красота земных форм органически слилась с Красотой Инобытия, и стал светиться и искриться эфир Тонких Миров, преодолевающий земное измерение.

За три года земной жизни художник сумел создать на своих полотнах мир нездешней Красоты. Он пишет удивительные цветы, похожие на волшебство; тонкие, светящиеся города, над которыми несутся прозрачные всадники-вестники. Временами он уходит в прошлое, изображая исчезнувшие под землей и водой древние развалины. Его кисть ищет подтверждения деятельности космических циклов на земле, отражающих подобные циклы Инобытия. Время — прошлое, настоящее и будущее — представляет собой целостный процесс, без которого нельзя понять всего, что происходит на Земле и в Космосе. Нездешние Короли все чаще посещают его полотна, вызывая в зрителе недоумение, а иногда и отторжение. Современники, не знакомые еще с космическим мировоззрением, которое только начинало складываться, не могли понять, как они утверждали, «фантазий» не совсем нормального художника. Однако его картины беспокоили их, будоражили, и они интуитивно ощущали опасность, которая грозила их устоявшемуся миру и их представлениям о мире вообще.

Но Чюрленис продолжал бестрепетно и неуклонно создавать свои «фантастические» полотна, нимало не смущаясь тем, что о них и о нем самом говорили окружающие. Он творил изысканную и прекрасную архитектуру городов тонких миров, и никому не приходило в голову, что здесь нет никакой фантазии, и города, которые зрители видели на картинах Чюрлениса, были так же реальны, как и земные, задымленные и грохочущие.

В 1907 году он пишет еще один триптих — «Мой путь», своеобразный итог пройденного и наметки пути предстоящего. Триптих так же таинствен и сложен, как и «Rex». В нем мы видим образное изображение духовного восхождения художника от земли к высотам Преображения. Там снова присутствуют реальность Тонкого Мира и его прозрачная Красота.

Картины Чюрлениса привлекали своей музыкальностью и удивительным ритмом. Музыка звучала в формах, в цвете, в композиции. Она звучала в названиях картин — «Фуга», «Соната», «Прелюд». Музыка как бы сама творила, проходя через Инобытие, через Новую Красоту Земли. Она звучала космическим мироощущением, рассказывала о затонувших городах Атлантиды, о жизни Солнца, о сотворении звезд, о древних неведомых цивилизациях.

Музыкальные картины Чюрлениса несли весть о богатстве и многомерности Мироздания, о взаимодействии малого и Великого времени, о возникновении и гибели миров, о преображении плотной материи, о влиянии на земные дела Света Высшего.

«…Его прелюды, фуги, сонаты, — пишет Ф. Розинер, — это некий оригинальный, созданный Чюрленисом жанр. И это тот основной его вклад в искусство, что дает нам право считать Чюрлениса не только провозвестником, но и открывателем в искусстве путей и возможностей, прежде скрытых и никем до него не реализованных»[21].

Первая музыкальная картина Чюрлениса «Фуга» есть уникальное явление в мировой живописи, не имеющее до сих пор аналогов. Удивительный ритм елочек, напоминающих ноты, изысканность прозрачных звучащих красок — все это вместе создает ощущение соприкосновения с той нездешней музыкой, по сравнению с которой земная есть слабое ее отражение. Чюрленис, синтезируя музыку и живопись, проявляет звук, облекает его в живописные, пластические формы, делая последние утонченными и прозрачными.

В скерцо «Соната весны» мы наблюдаем на полотне чудо Преображения мира, когда он, по выражению Павла Флоренского, становится струящимся и за этим струйным занавесом открывается реальность проникающих в плотный мир видимых волн Инобытия.

В. Чудовский, опубликовавший в 1914 году первую статью о художнике, писал: «Природа не всегда открывает нам свою тайну. Вы пройдете сто раз мимо этих деревьев, вокруг которых носятся стрижи, и все это будет только привычным пейзажем. Но вот однажды <…> пространство наполнится трепетной мглой дрожащего под отвесными лучами воздуха, сверкания будут слепить наши глаза, все очертания будут колебаться, и мы почуем кругом возможность наваждения, возможность марева, возможность безумия. И вот мы, мы, слабые и малодушные люди, которые боятся головокружения, мы всеми силами будем бороться с этим маревом, мы будем всеми силами цепляться за привычный вид предметов, мы будем повторять себе, что ничего не изменилось, что все, в сущности, как всегда, — мы ни за что не отдадимся наваждению.

А Чюрленис дерзал! Он отдавался наваждению, он звал к себе это священное безумие. Великое дерзанье духа нужно для того, чтобы не устрашиться, когда из-под ног уходит последняя почва обычных, спокойных ощущений, и чтоб в последнее мгновение не уцепиться за последнюю возможность видеть “как всегда”. Но Чюрленис дерзал, и просветленному взору его открывалось скрытое значение вещей. Неясная мгла вставала перед ним как иконостас и пылание свечи, и в стрижах прозревал он ангелов, славословящих Бога»[22].

Художник не только увидел в земном пространстве таинство струящегося Инобытия, но и сумел перенести это чудо на полотно и подарить его людям.

В «Сонате Ужа» плотное вещество земного гигантского Змия постепенно преображается в свечение над высокими горами. «Соната» состоит из четырех частей — аллегро, анданте, скерцо и финал. Процесс преображения удивительно точно соотнесен с музыкальной темой «Сонаты». И в ее ритме, и в ее темпе мы слышим переходы и развитие главной музыкальной драмы Космической эволюции. Все начинается с первой картины — аллегро, где заложены все те музыкальные темы, которые будут потом проявляться и звучать каждая в своем ритме. В. Чудовский, который ближе всех других исследователей подошел к разгадке тайны искусства Чюрлениса, так описывает первую часть сонаты:

«Три мира стоят на столбах, один на другом, и в каждом — свое небо. Это крайнее (мне известное) проявление особенного, свойственного пока только Чюрленису, восприятия пространства и самый яркий пример “множественности горизонтов”. Каждый “мир” являет пейзаж, упрощенный до того невероятного предела, которого умел достигать Чюрленис. Циклоповские постройки, исполинские узорчатые стены, в которых открываются ходы, конца которых не видно, загороженные легкими заборами. Пространственное “взаимоположение” <…> всего этого иррационально в высшей степени, но… убедительно! Наверху вулкан: гора, увенчанная огненным дыханием подземной тайны. И у подножия его — храм: знак того, что везде, где присутствует Тайна, — везде поклонение, молитва…

А вокруг вулкана овился могучим извивом Змий, таинственный бог этих странных миров. Он еще как бы не отделился от них, от вещества, он как бы “вплетен” в окружающую среду, еще не свободный, и тело его покоится на столбах в колоссных медленных извивах; загадочно вопрошает взор пурпурных глаз, уставленных в упор…»[23]

Сюжет трехмирия присутствует в целом ряде музыкальных картин художника. Особенно яркое выражение тема Инобытия находит в «Сонате пирамид» и «Сонате звезд». Через условную музыку образов он стремится ввести эту тему в земную действительность, стараясь найти способ показать более сложное измерение. Мелодия иных, более высоких миров звучит во многих «сонатах» Чюрлениса.

В «Сонате пирамид. Аллегро. Скерцо» тяжелые земные пирамиды неуловимо становятся легкими, в них проявляется иная, тонкая Красота, хотя она еще чем-то напоминает земную. Таинственное пространство, в котором из вершин пирамид выходят сверкающие в сумраке молнии и бушуют волны космической энергетики, отделяет легкий осветленный мир верхних пирамид от темных земных, находящихся внизу картины. Это пространство, связывающее «верхний» мир с «нижним», является областью преображения материи, превращения ее в иное состояние, увенчанное Новой Красотой иномирных форм. Аллегро первой картины незаметно переходит в скерцо второй, на которой возникают те же пирамиды, но они уже несут более высокое состояние материи, которое несколько позже Живая Этика назовет огненным и в котором господствует энергетика духа. В этом мире тонкие формы превращаются в фантастические светящиеся сооружения, частью похожие на растения, частью на высокие вершины слегка намеченных на горизонте снежных гор. Над этим Миром огненной Красоты нездешнего Света стоит солнце, возникшее из малых солнц Тонкого Мира. Его лучи заливают сверкающее пространство неземных форм, тянущихся куда-то вверх, где нет нашего обычного неба, нет линии горизонта, а все едино и целостно, все живет, и дышит, и поет свою песнь Света. Через темы аллегро и скерцо все три мира связаны между собой, все три взаимодействуют друг с другом, вырастая один из другого и затем таинственно и неуловимо возвращая друг другу золотые нити запредельной энергетики. Они — одно целое, и плотный мир несет в себе прообраз того Солнца, которое сверкает и лучится в Мире Огненном. Свет, который мы видим в разных мирах, отличающийся один от другого лишь своей интенсивностью, и музыка, от мира к миру меняющая свои вибрации, и есть та преображающая творческая Сила, которая ведет материю Космоса и человека по эволюционной лестнице восхождения от земной Красоты к иномирной, от Красоты, изживающей себя, к Красоте новой, нарождающейся.

Вячеслав Иванов называл Чюрлениса ясновидцем невидимого. Так оно, видимо, и было. Ибо никакая земная фантазия не смогла бы самостоятельно создать те миры, которые звучали, пели и сверкали лучезарными красками на полотнах гениального художника.

«В этих работах, — пишет Ф. Розинер, — Чюрленис действительно сделал поразительную попытку вывести свое искусство едва ли не за его собственные пределы, куда-то за границы и живописи, и музыки — в глубины самого неоформленного представления — мышления о мире-космосе, о существующей вне нашей планеты и вне нашего времени Вселенной»[24].

Искусство Чюрлениса как бы сомкнулось с искусством самой Вселенной, с художественной гениальностью ее Творца и Короля. Из ее таинственных, еще не познанных глубин черпал художник нездешние формы Новой Красоты, наполняя их «музыкой сфер» и космическими светами струящихся миров.

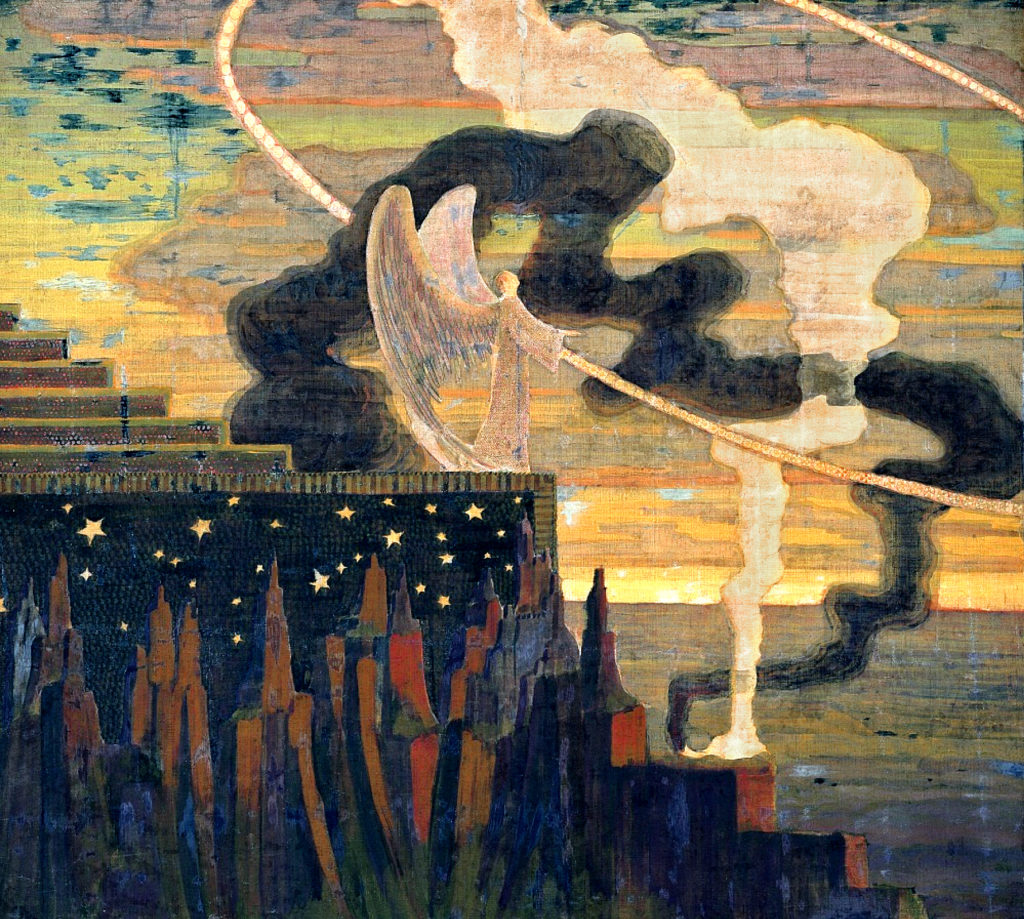

«Соната звезд», состоящая из двух частей — аллегро и анданте, — есть философская вершина его художественной мысли. На первой картине диптиха из быстрого и беспорядочного движения сверкающих звезд, светящихся туманностей и вращающихся сфер возникает конус энергетического эволюционного «коридора», увенчанный фигурой крылатого Rex’a-творца. Одновременно с этим медленно и верно начинают двигаться по «коридору» вверх созданные им миры и человек (который так похож на самого Творца), для того чтобы, достигнув ног Rex’a, стать вровень с ним и продвигаться уже вместе туда, где открывается новый «коридор», увенчанный новым, более высокого уровня Творцом. Чюрленис писал эту картину в 1908 году, когда еще ничего не было известно ни об эволюционной энергетике Космоса, ни о конусообразных эволюционных «коридорах». Это знание в его научном изложении пришло только с Живой Этикой. Но мы знаем, что художественное образное мышление опережает философскую мысль.

Вторая часть диптиха, замедленное анданте, изображает сотворенную планету, вращающуюся в светящихся волнах Космоса, которые пронизывают пространство обеих картин, связанных между собой звездным поясом. По нему, как по заданной орбите, над Новым миром движется крылатая фигура. Она объединяет в одно целое «Сонату звезд» с несколькими другими полотнами, такими, как «Ангелы. Рай», «Ангел. Прелюд» и, наконец, «Жертва». Здесь возникает еще один философский пласт художественного творчества Чюрлениса, связанный не только с Новой Красотой, но и с эволюцией самого человека.

Ангелы с крыльями — религиозный и художественный символ, известный нам и по светским, и по религиозным произведениям искусства. Пройдя через века, этот образ обрел условные традиционные черты, что сделало его легко узнаваемым. В связи с этим возникает важный вопрос: ангелы — это символ или реальность? Картины Чюрлениса утверждают последнее. Особенно интересна в этом отношении картина «Ангелы. Рай», где ангелы, лишенные своих условных черт, очеловеченные и живые, собирают цветы на берегу нездешнего моря. Картина эта столь жива и убедительна, что кажется, будто она писана с натуры.

Автор первой монографии о Чюрленисе Б. Леман писал: «Мы можем лишь едва угадывать первоначальный ужас [того], что принесло Чюрленису все более раскрывающееся ясновидение, приведшее его впоследствии к созданию “Рая”, где он вновь, хотя и по-новому, говорит о том, что некогда видели Филиппе Липпи и Фра Беато Анжелико»[25]. И это «по-новому» свидетельствует о том, что мы имеем дело не с простым ясновидцем, а с человеком, который действительно нес в себе реальность иных миров.

Известно, что мечта о крыльях, о летающих людях с глубокой древности жила в человеке. Мы знаем также, что Высшие Миры посылают на землю своих «крылатых», чтобы помочь человечеству подняться по лестнице эволюции. Но для этого они должны пройти через инволюцию, то есть спуститься вниз, в пространство плотного мира. Такой путь проделали многие духовные Учителя. Такой же путь отображен и Чюрленисом в его картине «Жертва».

…Пронзительно-зеленые просветы, возникшие сквозь покрытое тучами небо. Угрюмо-прямая линия земного горизонта, вставшая над плоской равниной пустыни. И над всем этим — летящий сверкающий эллипс Пути и крылатая фигура человека, в отчаянии и тоске протянувшего тонкие руки к этому уже затухающему сверканию, соединяющему Небо и Землю. Фигура стоит на краю ступенчатого алтаря, в зеркальных плоскостях которого отражается звездное Небо. Отражается, но в реальности не присутствует. Две струи дыма, белого и черного, одна из них устремилась в Небо, а другая тяжело и неотвратимо оседает на Землю, захватывает белоснежные крылья стоящего на алтаре, оставляя на них темные струящиеся блики и ложась на них черными, неумолимыми земными знаками. Здесь, на небольшом пространстве картины, совершается какое-то таинство, может быть, самое главное со времен возникновения человека на Земле. Земля и Небо. Вечное притяжение и вечное отталкивание, а между ними — хрупкий человек, такой, казалось бы, незначительный и слабый, но на самом деле сильный, способный соединить в себе это Небо и эту Землю и установить между ними необходимую им гармонию, сотворив ее прежде всего в себе самом. Картина была биографична. Чюрленис сам был этой жертвой, потерявшей свои белые крылья на плотной земле.

В 1909 году он написал свою последнюю картину «Rex». Она не похожа на две первые с тем же названием. Изображение на ней напоминает огромный маятник, в сфере которого отражаются и предвечные воды, и неугасимый светильник космического творчества. Крылатые люди хранят его, неся Дозор в запредельных глубинах Космоса. Чюрленис проник в самую важную его тайну, ощутил его творящую силу, но так и не успел объяснить ее людям. Он только ее нарисовал. Живая Этика назовет ее Космическим Магнитом. Когда-нибудь придет время, и «Rex» будет расшифрован и научно объяснен…

Многие из современников считали, что Чюрленис одинок в своем искусстве, в своем теургическом действии. Но великий русский художник Николай Константинович Рерих писал, что подобным явлением в музыке был еще один такой новый — Александр Николаевич Скрябин.

«В Скрябине и в Чюрленисе много общего. И в самом характере этих двух гениальных художников много сходных черт. Кто-то сказал, что Скрябин пришел слишком рано. Но нам ли, по человечеству, определять сроки? Может быть, и он и Чюрленис пришли именно вовремя, даже наверное так, ведь творческая мощь такой силы отпускается на землю строгой мерой. Своею необычностью и убедительностью оба этих художника, каждый в своей области, всколыхнули множество молодых умов»[26].

Время показало, что Рерих был, как всегда, прав. В 1911 году Скрябин впервые исполнил своего гениального «Прометея» — «Поэму огня», под звуки которой и ушел из жизни Чюрленис. И в этом совпадении есть свое знамение, свой космический смысл…

* Печатается по: Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты. М., 2001 (с незначительными сокращениями).

[1] Цит. по: Эткинд М.Г. Мир как большая симфония. Л., 1970. С. 110.

[2] Горький и художники. М., 1964. С. 104.

[3] Роллан Р. Письмо С. Чюрлене-Кимантайте от 10.04.1930 // Švituris, 1957, № 3. С. 24.

[4] Чюрленис М. К. Письмо М. Чюрленису от 20.04.1905 / Эткинд М.Г. Мир как большая симфония. С. 35.

[5] Эткинд М.Г. Мир как большая симфония. С. 5.

[6] Добужинский М.В. Воспоминания. М., 1987. С. 303.

[7] Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. 1900—1916. М.; Л., 1945. С. 108.

[8] Цит. по: Эткинд М.Г. Мир как большая симфония. С. 147.

[9] Чюрленис М. К. Письмо П. Чюрленису от 1902 г. / Эткинд М.Г. Мир как большая симфония. С. 24.

[10] Чюрленис М. К. Запись в альбоме / Эткинд М.Г. Мир как большая симфония. С. 16.

[11] Чюрленис М. К. Запись в альбоме / Эткинд М.Г. Мир как большая симфония. С. 60.

[12] Чюрленис М. К. Письмо С. Кимантайте от 15.10.1908 / Эткинд М.Г. Мир как большая симфония. С. 109.

[13] Блок А. Собрание сочинений. М.; Л., 1963. Т. 5. С. 418.

[14] Розинер Ф.Я. Искусство Чюрлениса. М., 1993. С. 68.

[15] Цит. по: Эткинд М.Г. Мир как большая симфония. С. 135.

[16] Розинер Ф.Я. Искусство Чюрлениса. С. 65.

[17] Рерих Н.К. Листы дневника. В 3 т. Т. 2. М., 2000. С. 36.

[18] Чюрленис М. К. Запись в альбоме / Эткинд М.Г. Мир как большая симфония. С. 135—136.

[19] Добужинский М.В. Письмо А.Н. Бенуа от 2.04.1911. Секция рукописей ГРМ. Ф. 137, № 930. Л. 47.

[20] Чюрленис М. К. Запись в альбоме / Эткинд М.Г. Мир как большая симфония. С. 129—130.

[21] Розинер Ф.Я. Искусство Чюрлениса. С. 212.

[22] Чудовский В. М.-К. Чюрленис (отрывки) // Аполлон, 1914, № 3. С. 28.

[23] Там же. С. 34.

[24] Розинер Ф.Я. Искусство Чюрлениса. С. 266.

[25] Леман Б.А. Чюрленис. СПб., 1912. С. 16.

[26] Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 2. С. 36.