№ 23-2007-1 |

В.Я. Пащенко, Ю.В. Колесниченко _____________

Восточная мудрость гласит: «На детях великих природа отдыхает». Но Льву Гумилеву, родившемуся 1 октября 1912 г. в семье двух великих русских поэтов – Анны Ахматовой и Николая Гумилева, – суждено было стать одним из выдающихся отечественных мыслителей. Лев Николаевич Гумилев подарил отечественной и мировой науке немало блестящих научных идей, позволивших совершенно по-новому взглянуть на историю человеческого общества, его возникновение и развитие. В их числе получившая мировое признание теория этногенеза.

Однако судьба самого Льва Николаевича, как и судьба его новаторских идей, оказалась весьма непростой, а порой драматической. Поэтому нам кажется резонным предварить рассуждения о сущности гумилевских идей и открытий коротким рассказом о жизни самого Льва Николаевича. С этой целью обратимся к его собственным воспоминаниям и к воспоминаниям президента Русского географического общества С.Б. Лаврова, проработавшего вместе с Гумилевым на географическом факультете ЛГУ и в географическом обществе без малого 30 лет.

«…Добродетелей, за исключением храбрости, не проявил»

Раннее детство Левы Гумилева прошло в Слепневе, родовом имении бабушки Анны Ивановны Гумилевой (урожденной Львовой), неподалеку от небольшого городка Бежецка Тверской губернии. Л.Н. Гумилев писал: «Я родился, правда, в Царском селе, но Слепнево и Бежецк – это моя отчизна, если не родина. Родина – Царское село. Но отчизна не менее дорога, чем родина»[1]. Его детство было нелегким, но кому было легко жить в России в те переломные годы. «Счастьем для маленького Левы было то, – пишет С. Лавров, – что его добрым ангелом все эти смутные годы была бабушка Анна Ивановна – изумительной доброты и ума человек. Она его выходила, вырастила и воспитала»[2].

До конца своих дней он хранил добрую память и о А.Н. Переслегине – школьном учителе литературы и обществоведения. Закончив работу над третьей частью «Степной трилогии» – «Поиски вымышленного царства», отослав в журнал «Природа» статью «Этнос и этногенез как явление природы», он пишет своему учителю: «И то, и другое родилось из наших бесед, когда Вы уделяли глупому мальчишке столько времени и внимания. С 1928 г. моя мысль работала, будучи толкнута Вами»[3]. Под влиянием бабушки и учителя Лев страстно увлекся историей. Он перечитал всю имеющуюся в Бежецке историческую литературу и по детской молодой памяти многое запомнил.

В 1929 году он приехал к матери и окончил школу уже в Ленинграде. В 1930 г. попытался поступить на курсы немецкого языка, готовившие в Герценовский институт, но из-за дворянского происхождения принят не был. С этого времени начались его полуголодные мытарства без работы и практически без жилья (Пунин, тогдашний морганатический муж Анны Андреевны, требовал, чтобы Лева уехал обратно в Бежецк, «где было делать нечего и учиться нечему и работать негде», и ему пришлось переехать к знакомым). Проработав полгода в трамвайном депо, он обратился на биржу труда, где ему предложили место младшего коллектора в геологоразведочном институте. Геология была наукой не его профиля, но зато он получил возможность поехать в Сибирь, на Байкал, где участвовал в экспедиции. Много позже Л.Н. Гумилев напишет: «…месяцы эти, которые я там провел, были для меня очень счастливыми, и я увлекся полевой работой»[4].

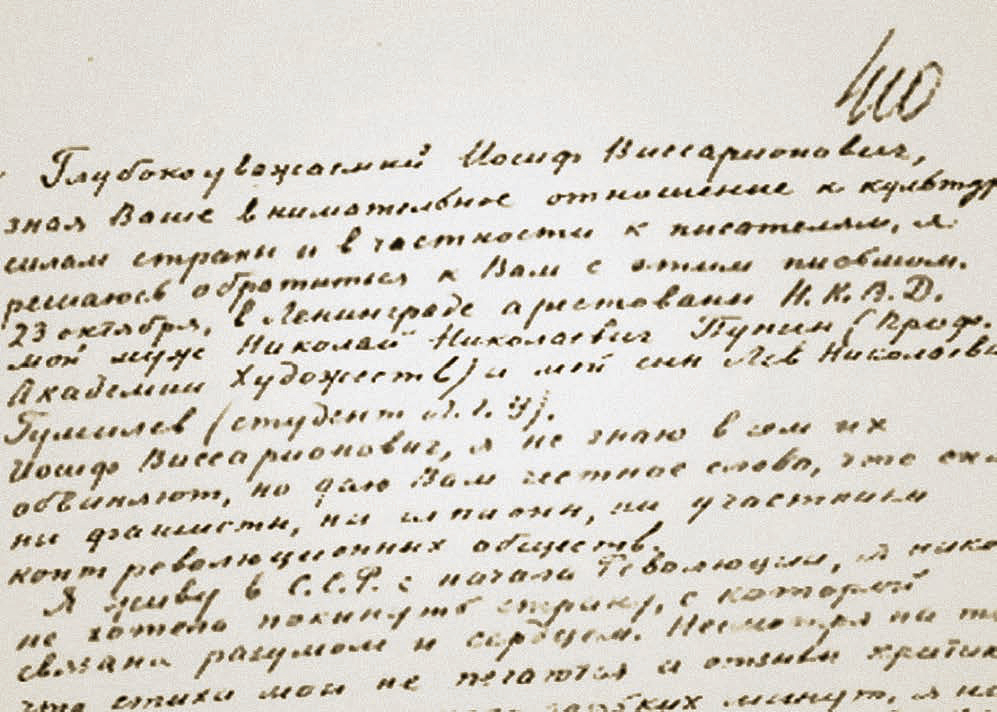

Потом его устроили в гельминтологическую экспедицию в Таджикистан, откуда он был выгнан за то, что «пощадил жабу… и не принес ее на растерзание». Устроился малярийным разведчиком, прожил в Таджикистане 11 месяцев и научился говорить на таджикском языке, что впоследствии весьма ему пригодилось. После возвращения в Ленинград отработал зиму в Геологоразведочном институте, был уволен по сокращению штатов и перешел работать в Институт геологии на Четвертичную комиссию. Здесь он занимался более близкой ему темой – археологией, участвовал в археологической экспедиции в Крыму, где раскапывали пещеру. После возвращения из экспедиции ее начальник археолог Бонч-Осмоловский был арестован, и Гумилев, опять оставшийся без работы, подает заявление в университет. Его приняли на исторический факультет, и он с головой ушел в учебу, о которой так долго и страстно мечтал. Казалось, злоключениям пришел конец. «Но вдруг случилось общенародное несчастье» – убийство С.М. Кирова. «После этого, – вспоминает Л.Н. Гумилев, – в Ленинграде началась какая-то фантасмагория подозрительности, доносов, клеветы»[5]. Осенью 1935 г. были арестованы тогдашний муж Анны Ахматовой Н.Н. Пунин, Л.Н. Гумилев и еще несколько студентов. Анна Ахматова через знакомых обратилась к Сталину с личным письмом. Поскольку и само это письмо, и его результат породили различные кривотолки относительно Л.Н. Гумилева, вплоть до утверждений, что он был агентом НКВД, обратимся к фактам в изложении С. Лаврова, наиболее объективного, на наш взгляд, исследователя биографии и творчества Льва Николаевича. В своем письме к Сталину Ахматова писала:

«Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, зная Ваше внимательное отношение к культурным силам страны и в частности к писателям, я решаюсь обратиться к Вам с этим письмом.

23 октября в Ленинграде арестованы Н.К.В.Д. мой муж Николай Николаевич Пунин (профессор Академии художеств) и мой сын Лев Николаевич Гумилев (студент Л.Г.У.).

Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю Вам честное слово, что они ни фашисты, ни шпионы, ни участники контрреволюционных обществ. <…>

В Ленинграде я живу очень уединенно и часто подолгу болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я не могу уже перенести.

Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда, никто не пожалеет. Анна Ахматова. 1 ноября 1935 года».

В тот же день И.В. Сталину послал свое письмо и Б. Пастернак. В нем говорилось:

«Дорогой Иосиф Виссарионович! 23-го октября в Ленинграде задержали мужа Анны Ахматовой, Николая Николаевича Пунина, и ее сына, Льва Николаевича Гумилева.

Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища. Помимо той ценности, какую имеет жизнь Ахматовой для нас и нашей культуры, она мне еще дорога и как моя собственная, по всему тому, что я о ней знаю. С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования.

Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматовой является для меня категорическим залогом их честности. Преданный Вам Б. Пастернак».

Обращения подействовали, о чем свидетельствует резолюция на письме А. Ахматовой, начертанная рукой Сталина: «т. Ягода. Прошу освободить из-под ареста и Пунина и Гумилева и сообщить об исполнении. И. Сталин»[6].

Уже в ноябре 1935 г. Н.Н. Пунин и Л.Н. Гумилев были освобождены[7].

В конце 1936 г. Лев Гумилев с разрешения ректора Ленинградского университета сдал экстерном экзамены за второй и поступил на третий курс. Он с восторгом отдается учебе, изучает персидский язык, исторические науки.

Но в 1938 г. Льва Николаевича снова арестовали – как «сына своего отца». Его обвинили в террористической деятельности. Военному трибуналу потребовалось пятьдесят минут, чтобы вынести приговор: 10 лет лагерей и 4 года поражения в правах с конфискацией имущества. Союзная прокуратура опротестовала уголовное дело Льва Николаевича: приговор был «за мягкостью» отменен, дело было направлено на переследствие. По воспоминаниям самого Гумилева, в силу царившей тогда всеобщей неразберихи и безобразия его отправили в этап на Беломорский канал, откуда вернули для проведения дальнейшего следствия, которое не обнаружило никаких преступных действий. Однако особое совещание приговорило его к 5 годам. Пятилетний лагерный срок Гумилев отбывал в Норильске, работал землекопом, геотехником, а к концу срока (в марте 1943 г.) стал лаборантом-химиком. По окончании срока «он продолжал свою “геологическую карьеру” сначала в экспедиции на Хантайское озеро, а в следующий сезон (1944 г.) – в бассейне Нижней Тунгуски на магнитометрической съемке. Здесь экспедиция обнаружила крупное месторождение железной руды»[8]. И тогда Лев Николаевич попросил отпустить его на фронт. Его отпустили.

В мае 1945-го, уже после Победы, Л.Н. Гумилев напишет старому знакомому своей матери, прозаику, искусствоведу Николаю Ивановичу Харджиеву: «О себе: я участвовал в наступлениях: а) освобождал Западную Польшу, б) завоевал Померанию, в) взял Берлин, вернее его окрестности. <…> Добродетелей, за исключением храбрости, не проявил…»[9].

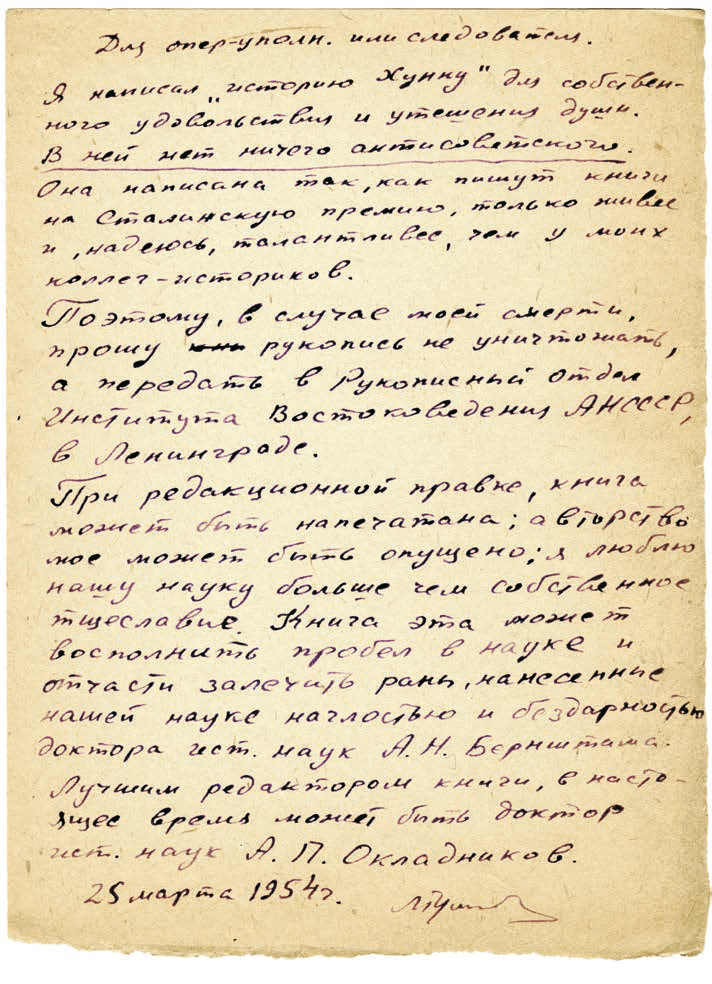

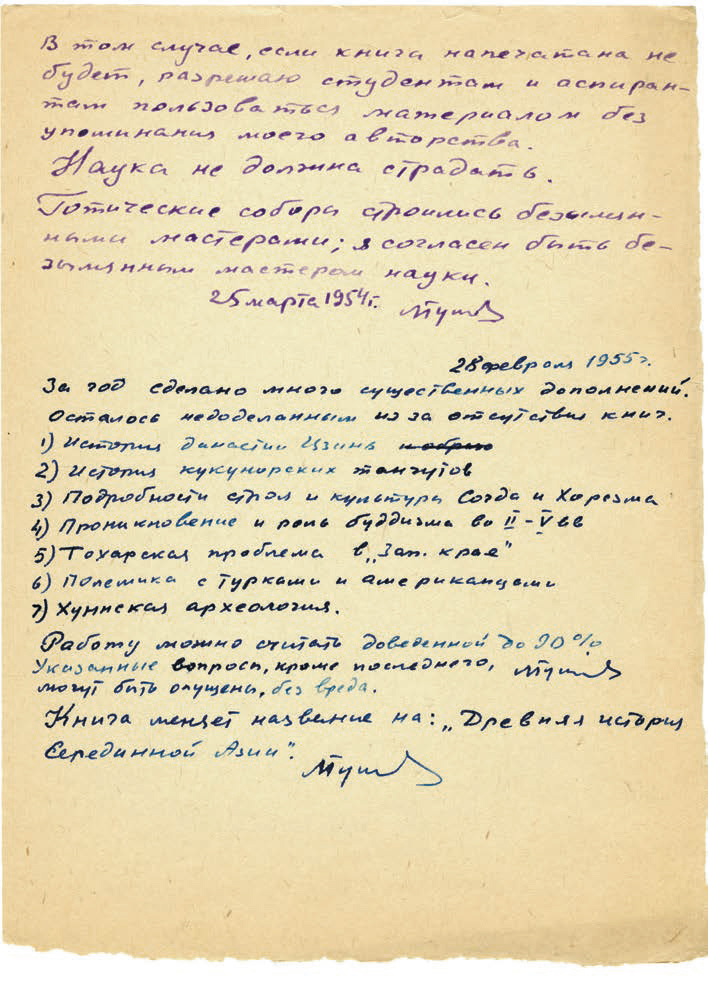

В ноябре 1945 г. Л.Н. Гумилев вернулся в Ленинград, а в марте 1946 г. экстерном окончил истфак ЛГУ. В апреле 1946 г. он поступил в аспирантуру Института востоковедения. В августе 1946 г. появилось «историческое» Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». «И начались опять черные дни». В 1947 г. «начальство спохватилось» и отчислило Льва Николаевича из аспирантуры со сданными экзаменами и готовой диссертацией. В декабре 1948 г., благодаря ректору А.А. Вознесенскому, Гумилеву удалось защитить в университете диссертацию на тему «Подробная политическая история Первого Тюркского каганата». 31 декабря 1949 г. ВАК выписал ему диплом кандидата исторических наук, а 6 ноября он был вновь арестован. На этот раз Особое совещание приговорило Гумилева к 10 годам лишения свободы. В 1956 г. после «освобождения с полной реабилитацией» он уехал из омского лагеря с рукописями двух своих монографий, «Хунну» и «Древние тюрки».

В 1961 г. Лев Николаевич защитил докторскую диссертацию. Защита стоила ему «очень больших травм и потерь». К великому нашему сожалению, недоброжелательность «научных коллег» сопровождала Л.Н. Гумилева едва ли не всю жизнь. В конце своих дней Лев Николаевич писал: «Единственное мое желание в жизни (а я сейчас уже стар, мне скоро 75 лет) – это увидеть мои работы напечатанными без предвзятости, со строгой цензурной проверкой и обсужденными научной общественностью без предвзятости, без вмешательства отдельных интересов тех или иных влиятельных людей или тех глупых, которые относятся к науке не так, как я, то есть использующих ее для своих личных интересов. Они вполне могут оторваться от этого и обсудить проблемы правильно – они достаточно для этого квалифицированы. Услышать их беспристрастные отзывы и даже возражения – это последнее, что я хотел бы в своей жизни»[10].

Одним из главных обвинений, предъявленных Гумилеву как теоретику, было обвинение в отходе от марксистской методологии и вообще от марксизма при решении исторических и социальных проблем. Обвинение, кстати, поверхностное, шедшее по линии: Гумилев разделяет идеи евразийства, а евразийство (по тогдашней официальной оценке) – течение «наиболее правой части кочующей по Европе массы белой эмиграции, а также части наиболее реакционной профессуры, высланной из СССР»[11]. От идей евразийства Гумилев не отрекался и не каялся. Учитывая, что и сегодня некоторые современные исследователи, следуя схеме «евразийство – антимарксизм», причисляют евразийцев к «самым яростным противникам марксизма в русской политической мысли ХХ века»[12], считаем целесообразным остановиться на действительном соотношении этих теоретических парадигм[13].

Евразийство и марксизм

Как ни странно покажется на первый взгляд, евразийцы полагали, что «более точек соприкосновения между евразийством и марксизмом намечается тогда, когда мы переходим к развиваемой последним теории классовой борьбы»[14]. В соответствии с «историческим реализмом», так некоторые из евразийских теоретиков называли свою историософскую концепцию, «евразийство <…> далеко от того, чтобы отрицать ценность социологических обобщений, заключающихся в классовой теории общества», ибо «представляется несомненным огромное значение классового начала в истории…»[15]. Вместе с тем, по мнению евразийских авторов, в истории человечества как истории культур явление классовой борьбы занимает незначительное и подчиненное место. «Сказать, что история всего предшествующего общества есть история борьбы классов – это значит определить человеческую историю не по существу, но только по второстепенному признаку. Для того чтобы возникли сами классы, которые вступают в борьбу, нужно существование некоторого высшего целого, где образуются эти классы – отдельного человеческого общества или государства… И сама борьба классов в каждом обществе протекает в особых, ему свойственных формах. Классовая борьба древних народов мало похожа на классовую борьбу современных европейцев»[16].

Достаточно высоко оценивая степень объективности Маркса, которому удалось «открыть целый ряд реальных тенденций к социализации, вытекающих из самой природы капитализма»[17], евразийские мыслители обращают внимание на стремление и способность марксизма привлечь к революционной практике широкие массы трудящихся. «Главная сила Маркса, – убежден А.А. Клепилин, – ведь именно и заключается в его социально-политическом пафосе, в стремлении организовать массы (выделено мною. – В.П.), т.е. вывести их из социально-аморфного к социально-действенно-осознанному состоянию. Тот, кто является подлинно “ничем” в общем механизме капиталистического хозяйства, становится если и не “всем”, то во всяком случае реальной силой, поскольку он осознает свою принадлежность к организованной социальной группе»[18].

Ряд евразийских теоретиков, отвергая марксизм в целом, признавали его роль в качестве «пронизывающей социальную действительность организационной идеи», при помощи которой «определенное состояние социально-экономического субстрата переводится в разряд класса»[19]. В интерпретации Логовикова, со ссылкой на Г. Зейделя, марксизм «начался» с появлением у Маркса идеи «изменения мира». И затем уже Маркс стал отыскивать ту материальную силу, которая могла бы произвести это изменение. Эта сила была найдена в лице пролетариата. По мнению евразийца, эта идея Маркса «есть идея властная, владеющая материей и движущая ею, проникающая в материю и преобразующая ее <…> Идея эта неотрывна от субстрата, который она организует»[20].

Единственное различие, – правда, весьма существенное, – в причинах появления организующих идей: влияние материальных условий, как полагает Маркс, или влияние предшествующих идей, как полагают евразийцы, исходя из одного из главных своих постулатов – первенства идеологического начала в истории.

Это правда, что евразийцы отказывают марксизму в праве считаться научной теорией, объясняющей суть всемирно-исторического процесса, его эйдоса. Но ведь Маркс и сам не претендовал на такую роль своего учения, которую отвели ему его апологеты. В известном письме в редакцию «Отечественных записок» К. Маркс дает недвусмысленную оценку попыткам Н.К. Михайловского, автора статьи «Карл Маркс перед судом г. Жуковского», изобразить марксизм в качестве теории, объясняющей сущность всемирно-исторического процесса:

«Ему непременно нужно превратить мой исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были их исторические условия, в которых они оказываются, – для того, чтобы придти, в конечном счете, к той экономической формации, которая обеспечивает вместе с величайшим расцветом производительных сил общественного труда и наиболее полное развитие человека. Но я прошу у него извинения. Это было бы одновременно и слишком лестно и слишком постыдно для меня»[21].

В известном письме Й. Блоху от 21–22 сентября 1890 г. Ф. Энгельс высказывается также весьма определенно, правда, по более общему вопросу – о роли экономического фактора в жизни общества. Энгельс пишет: «…согласно материалистическому пониманию истории в историческом процессе определяющим моментом в конечном счете является производство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если же кто-нибудь искажает это положение, в том смысле, что экономический момент является будто единственно определяющим моментом, то он превращает это утверждение в ничто не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу»[22].

Маркс не раз обращал внимание на строго ограниченную область действия своей концепции – Западная Европа периода возникновения и становления капиталистических отношений, – и надо признать, что евразийская оценка подлинного марксизма гораздо ближе к марксовой самооценке, нежели оценка его ортодоксальных последователей. Это относится и к «русскому марксизму», его влиянию на российскую историко-экономическую науку.

Никак нельзя связывать с именем Маркса и тот интерес к общине и даже прямое общинолюбие, которое со второй половины 1850-х гг. овладело самыми различными течениями русской мысли (например, одновременно славянофилами и Чернышевским!). Между тем общинолюбием этим вдохновлены многие весьма значительные труды русских ученых по социально-экономической истории как Запада, так и Византии. В вопросах отношения к общине скорее русская наука влияла на Маркса, а не наоборот…[23]

Обращенность русской науки к проблемам социально-экономической истории имеет самостоятельные, независимые от марксизма корни. Порождая мотивы, созвучные «экономической интерпретации истории»[24], она способствовала укреплению марксизма на русской почве. В этом объяснении влияния марксизма на русскую социальную действительность евразийцы, тем не менее, не усматривали сколь-нибудь органической связи марксистской теории с состоянием «евразийского самосознания». Сыгравший определенную роль в качестве «организующей идеи» в русской революции марксизм, считали они, не сможет прижиться в России на сколь-либо длительный период в силу его принадлежности к романо-германской культуре, принципиально отличающейся от культуры евразийской.

В этой связи хотелось бы отметить одну не только лингвистическую, но и содержательную тонкость, мимо которой иногда проходят исследователи евразийского учения. Евразийцев зачастую изображают как ярых антизападников, как людей, ненавидящих западноевропейскую культуру, так сказать, по определению: раз западноевропейская, значит негативная. Однако упреки в «евразийском соблазне», в европофобии явно притянуты за уши, они обусловлены либо политической заангажированностью евразийских оппонентов, либо чрезмерной их субъективностью в оценке личностных обид отдельных евразийцев на плохое с ними обращение в эмиграции. Пример тому – резкая оценка социолога Н.И. Чебышева: «Евразийство – порождение эмиграции. Оно подрумянилось на маргарине дешевых столовых, вынашивалось в приемных в ожидании виз, загорелось после спора с консьержками, взошло на малой грамотности, на незнании России теми, кого революция и бешенство застали подростком»[25]. Нет ничего более далекого от истины, чем эта характеристика. Следуя такой логике, можно обвинить и Пушкина, который с негодованием восклицал о неблагодарности и невежестве Европы по отношению к России, хотя в консульских приемных не сиживал, с консьержками не спорил, да и вообще, как известно, в Европе не бывал.

Евразийцы не отрицали достижений европейской культуры, не отбрасывали ее социально-экономические научные концепции. Публикации евразийцев пестрят именами выдающихся мыслителей, ученых, писателей Европы, в них подробно рассматриваются экономические, политические, идеологические этапы в развитии европейской цивилизации, и рассматриваются в основном доброжелательно. Единственно, в чем евразийцы бескомпромиссны и неуступчивы, – это в осуждении попыток европейской культуры объявить себя культурой общечеловеческой, вершиной мировой культуры, а остальные культуры ранжировать по принципу их близости к европейской.

Настаивая на отсутствии культур низших и высших, утверждая, что каждая из них не копирует и не повторяет другие, евразийцы выступают категорически против механического переноса элементов одних культур в другие. Последовательны они в этом смысле и в своем отношении к марксизму. Евразийцы не отрицают его значимости для европейской цивилизации, но они не считают приемлемым применять его положения к совершенно иной, по их мнению, культуре – культуре евразийской, которую (как и другие культуры) нельзя мерить общим аршином.

Что не устраивает евразийцев в марксизме, в его философских построениях? Прежде всего – решение основного вопроса философии в его энгельсовской трактовке. В отличие от сторонников «экономического материализма» евразийские мыслители, следуя историко-философским традициям, неизменно подчеркивают приоритет человеческой истории идей, идеологических основ.

«Мы не делаем кумира из практики»

По мнению видного теоретика евразийского движения Н.Н. Алексеева, основное отличие философии евразийства от марксистской философии заключается именно в противоположных позициях по проблеме соотношения бытия и сознания. В марксизме всегда заметна некоторая основная материалистическая струя: «экономическая практика». Вопреки известной библейской истине «В начале было слово» он утверждает: «В начале было дело». «Этого евразийство ни в каком смысле и ни с какой стороны принять не может»[26]. В этом смысле евразийство ближе к религиозным метафизическим западным философским системам, чем к «новому антропологизму», который, по убеждению Алексеева, чужд евразийству не только в теории, но и фактически, «как чужды нам крайние приложения западного практицизма, как чужд буржуазный американизм и его родной брат – американизм коммунистический, без частной инициативы, но в конце концов сводящийся к суетному и торопливому техническому переустройству мира. Мы не против такого переустройства, но вовсе не считаем его единственной и последней целью. Иными словами, мы не делаем кумира из практики, но ищем такое “созерцание”, которое деятельности не противоречит и ее осмысливает»[27].

У евразийцев вызывает резкое неприятие точка зрения о безоговорочной первичности «материальной культуры над культурой духовной». При этом суть возражений сводится к двум аспектам, гносеологическому и культурологическому.

«Евразийцы не отрицают материальной культуры и не умаляют ее значения. Они только указывают ей соответствующее место, – за духовной культурой, ибо сказано: не единым хлебом жив человек. Материальная культура должна быть средством, а не самоцелью (выделено мною. – В.П.) для духовных достижений. Современное превращение в самоцель техники и материальных средств – духовно губительно. Стихии первоначально-материальных и первоначально-животных стремлений необходим сильный, неизмеримо высоко стоящий противовес, ибо “какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит” (Матф. 16. 26)»[28].

Евразийские мыслители отвергают притязания марксизма на диалектичность. По их мнению, «перестановка» марксизмом диалектики с головы на ноги равносильна, «строго говоря, уничтожению самой идеи диалектики, как она понималась всеми ее великими представителями, начиная с Платона и кончая Гегелем»[29]. Диалектика по-марксистски начинает отождествлять себя с релятивизмом, а это, в свою очередь, ведет к положению об относительности всего сущего, в том числе и идеологии, что особенно не удовлетворяет евразийцев, занятых поисками идеологии абсолютной, идеологии правды.

В силу своего релятивизма марксизм, как и некоторые другие западные учения, «родится» во времена революционных деструктивных эпох. «Нельзя отрицать, что марксизм обладает такой революционной силой расшатывания старых представлений. Она необходима на каком-то отрезке времени, пока деструктивный период революции не сменится конструктивным, тогда наступает время евразийства, ибо оно конструктивно по своему основному существу <…> задача наша заключается <…> в том, чтобы на расчищенной почве (в том числе и с помощью марксизма. – В.П.) сконструировать новое положительное народное миропонимание»[30].

Придерживаясь органической теории социальной жизни, учения о культуре как симфонической личности, евразийцы считают глубоко ошибочными и дифференциацию на базис и надстройку, и подчиненное положение при этом надстройки (прежде всего идеологии) по отношению к базису, экономической практике. По их мнению, это грубейший механицизм в объяснении социальных объектов, ведущий к «полнейшей неплодотворности» в построении исторических и социальных гипотез.

«Евразийство есть учение о культуре как об особой живой личности, в которой нет и не может быть никакой “базы” и никаких “надстроек”. То, что этими понятиями обозначается, на самом деле является отдельными органическими сферами культурной личности, ее органически необходимыми самостоятельными частями»[31].

Существует три таких сферы, считают евразийцы: сфера телесная (географически-экономическая), сфера организационно-политическая (правовая и государственная) и сфера духовная. Учитывая это, нельзя абсолютизировать значение одной из этих сфер, в частности материально-телесной, как это делает марксизм. В то же время и евразийских философов можно упрекнуть в абсолютизации духовной сферы. «В жизни культурной личности органические ее сферы построены своеобразно и еще более сложно, – но и здесь с полной силой выступает принципиальная невыводимость духовной сферы из сферы телесной… чего не понимает материализм»[32].

Не могут евразийцы принять и марксистскую концепцию общественного прогресса. Евразийцы отмечали «трезвость и реализм» марксизма по сравнению с предшествовавшими ему теориями Сен-Симона, Канта, Гегеля, подчеркивали, что марксистская философская концепция прогресса является вершиной историософских европейских теорий, удачно названной «европоцентризмом». Исходя из методологических основ, предложенных Шпенглером и Трубецким, евразийцы считают евразийскую философию истории несовместимой с философией истории Маркса: «марксизм начинает с того, что утверждает включенность России в общемировой закон развития, а евразийство начинает с утверждения самобытности культурного мира России-Евразии»[33].

Утверждая культурную и историческую самобытность мира России-Евразии и исходя в своем мировоззрении из основ религии и ценности личности, «евразийцы признают за остальным миром и его делениями на разнообразные культуросферы право на самостоятельное развитие и самобытное творчество. Единение всего мира они видят не в стандартизации, являющейся скрытой целью буржуазной западной культуры <…>, а в действенном союзе разнородных и даже вовсе отличных друг от друга культур на основе единства экономических интересов и общей воли к служению ближнему. Не в насильственной нивелировке под одну меру, а в творческом соборе трудящихся всех рас и национальностей они видят то истинное братство людей, к которому человечество призвано великими заветами своей истории»[34].

Этот тезис из «Декларации Первого Съезда Евразийской организации» утверждает как внешнее сходство, так и принципиальное, сущностное различие между марксизмом и евразийством по проблемам соотношения национального и интернационального. Евразийские мыслители, выступая в поддержку национально-освободительного движения народов колониальных стран, «европеизированных» и «американизированных» странами-метрополиями, тем не менее считают совершенно неправомерным тезис, будто пролетариат не имеет своего отечества, а вместе с ним отрицают и знаменитый марксистский лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», поскольку, по их мнению, он утопичен и – больше того – вреден, ибо тенденциозно возвышает интернационализм в ущерб «разумному» национализму:

«Сторонники идеологии интернационализма убеждены, что пропасть, отделяющая английского рабочего от китайского кули или от негра-поденщика в какой-нибудь колонии, легко преодолима. Нет ничего более наивного, чем такая вера, вводящая людей в жестокий обман. Английский рабочий может ненавидеть свою буржуазию, но все-таки и английский капиталист и английский пролетариат сделаны из одного культурного материала (выделено мною. – В.П.). И оба они одинаково далеки от какого-нибудь негра, которого одинаково готовы эксплуатировать. Евразийское учение со всей решительностью и силой подчеркивает значение этого культурного момента в человеческой истории и общественной жизни. На место отвлеченного пролетарского интернационализма выставляет оно полное действительного живого содержания начало культурно-исторических различий, определяющих внешнюю и внутреннюю жизнь отдельных народов»[35].

«Этногенез – это процесс энергетический»

Если основоположники евразийства оценивали марксизм и его практику извне, «со стороны», находясь в Европе, то Л.Н. Гумилев вынужден был жить и творить в тесном соприкосновении с социальной практикой последователей марксизма, основательно забывших первоисточники. Несмотря на жесткие внешние рамки, ему и как ученому, и как человеку удалось сохранить внутреннюю свободу. Творческое наследие Л.Н. Гумилева настолько велико и многогранно, что даже среди его учеников и соратников нет единой точки зрения, какой науке оно принадлежит. Гумилева называют историком, этнологом, географом, а некоторые – даже геологом и биологом. Его многочисленные публикации – «Хунну» (1960), «Открытие Хазарии» (1966), «Древние тюрки» (1967), «Поиски вымышленного царства» (1970), «Древняя Русь и Великая Степь» (1989), «География этноса в исторический период» (1990), «Очерки этнической истории» (1992), «История людей и история природы» (1993), «Друзья и недруги Великой степи» (1994), «География этноса» (1996) и др. – свидетельствуют о принадлежности к историческим наукам. Вместе с тем в них (в той или иной, но всегда в очевидной степени) присутствуют географическая и этническая компоненты.

Однако, как показывает внимательное изучение его творческого наследия, Лев Николаевич стремился построить целостную, системную теорию развития человеческого общества с учетом максимально возможного числа различных факторов. Исходным моментом такой концепции, ее первичным постулатом стало преодоление понимания исторического как надприродного. Иными словами, речь идет о создании практически новой философии истории. Можно с полным основанием утверждать, что Л.Н. Гумилев – прежде всего философ в самом высоком смысле, философ, поднявшийся на высшую ступень абстрактных обобщений богатейшего материала, накопленного конкретными гуманитарными науками – историей, этнологией, географией. Энциклопедические знания в различных областях, умение построить диалектическую систему, структурировать ее многочисленные элементы – это один из важнейших признаков творческого мышления великого ученого. Ко всему этому Лев Николаевич обладал незаурядным гражданским мужеством: далеко не каждый в те годы решился бы дополнить, изменить, а уж тем более выдвинуть альтернативу «единственно верной» социальной философии – историческому материализму.

Л.Н. Гумилев решился и более того – обнародовал свой новый подход, новую идею в лекциях на географическом факультете ЛГУ, которые очень скоро превратились из лекций факультетских в лекции общегородские. «Основная идея, которую я проводил в этих лекциях, – объяснял Л.Н. Гумилев, – была идея синтеза гуманитарных и естественных наук, т.е. я возвысил историю до уровня естественных наук, исследуемых наблюдением и проверяемых теми способами, которые у нас приняты в хорошо развитых естественных науках – физике, биологии, геологии и других науках. Основная идея такова: этнос отличается от общества и от общественной формации тем, что он существует параллельно обществу, независимо от тех формаций, которые оно переживает, и только коррелирует с ними, взаимодействует в тех или иных случаях»[36]. Таким образом, Гумилев вопреки марксистскому подходу отдает приоритет не формации, а этносу. Справедливости ради напомним: сам Маркс утверждал, что со временем «естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет одна наука»[37].

Размер журнальной публикации не позволяет рассмотреть соотношение социально-философских концепций марксизма и евразийства во всех подробностях[38]. Скажем лишь, что они внутренне комплиментарны, сущностно не дихотомичны и в целом ряде случаев дополняют друг друга, а потому позиция отдельных оппонентов евразийской теории, считающих ряд ее выводов антимарксистскими и, следовательно (как сильны стереотипы мышления!), недостаточно научными, представляется по меньшей мере странной. Впрочем, в истории науки такое случалось не однажды, особенно в тех отраслях знания, которые связаны с общественными, политическими и особенно идеологическими отношениями.

«Если мы употребляем слово “социальный” в нашем (выделено мной. – В.П.), марксистском смысле, – писал Лев Николаевич, – мы должны понимать под этим форму коллективного бытия, связанную с производством – “общество”»[39]. В одном из интервью Л.Н. Гумилев четко формулирует свою позицию по отношению к Марксу: «Есть высказывание Маркса в предисловии к “К политической экономии”, быть может, самое гениальное у него, – о том, что никакой связи между прогрессом экономики и развитием культуры нет и быть не может… Я вполне уважаю Маркса – за это и аналогичные высказывания»[40].

В 60–70-е гг. прошлого века, когда науки жестко делились на естественные и общественные, Гумилев посягнул на, казалось бы, незыблемые положения о том, что человеческая история – это прежде всего социальный однолинейный процесс, стержнем которого является материальное производство и поэтапное восхождение от одной общественно-экономической формации к другой.

Любая философская теория имеет свои первичные постулаты, базовые категории, на основе которых разворачивается ее содержание. Исходной установкой концепции Л.Н. Гумилева является преодоление понимания исторического как надприродного посредством рассмотрения истории в контексте географических процессов. В самом общем плане концепция Гумилева, пишет известный исследователь философии этноса С.Е. Рыбаков, является одной из версий так называемой цивилизационной историософской модели процесса всемирной истории.

Разумеется, прежде всего концепция Л.Н. Гумилева – это альтернатива «официальной» отечественной этнологической теории тех лет, теории этноса, фундамент которой строился, как бы то ни было, на идеях исторического материализма. А одно из положений исторического материализма утверждает невозможность редукции – сведения каких-либо социальных явлений, представляющих собой «социальную форму движения материи», к низшим формам, в том числе и к биологическим. В те времена любые попытки «биологизаторства» в общественных науках, будь то обращение к фрейдизму или к географическому детерминизму, выжигались каленым железом, поэтому работы Л.Н. Гумилева были встречены отечественным сообществом этнографов, теоретиков и философов в штыки и подверглись очень острой критике, как в общем, так и по частным вопросам[41].

Однако в последние годы цивилизационная теория развития общества, связанная с именами Данилевского, Тойнби, Шпенглера, основоположников евразийской социальной философии, с именами представителей естественных наук, становится все более популярной в научном сообществе и поэтому труды Л.Н. Гумилева привлекают все большее внимание специалистов и становятся предметом научных исследований.

Таким образом, в концепции Л.Н. Гумилева фундаментальную роль приобретают понятие этноса и наука, его изучающая, – этнология. Но здесь начинаются новые проблемы, прежде всего с самим определением понятия «этнос». В последние годы это понятие широко используется в отечественной обществоведческой науке. «Сегодня этот термин применяют уже не одни лишь этнографы, а и философы, социологи, историки, политологи, культурологи, психологи и даже экономисты. Возникло множество новых научных дисциплин с приставкой “этно-”: этнопсихология, этносоциология, этнолингвистика, этнополитология, этноэкономика, этноэкология и т.д. Понятием “этнос” ныне уверенно оперируют политики и общественные деятели…»[42] Уже это требует создания серьезной этнологической теории и определения главных категорий, ее составляющих. Однако и сегодня общепринятого определения этноса не имеется.

Есть два методологических подхода к решению этой проблемы: примордиализм и конструктивизм. Острые споры между представителями этих направлений проистекают из-за того, что при исследовании этнического конструктивисты абсолютизируют изменчивость, ситуативность, а примордиалисты – постоянство, укорененность.

Гумилевскую трактовку этноса трудно определить по этим основаниям. Данное Гумилевым развернутое определение этноса звучит так: «…Этнос – коллектив особей, выделяющий себя из всех прочих коллективов. Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени. Нет ни одного реального признака для определения этноса, применимого ко всем известным нам случаям. Язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда – нет. Вынести за скобки мы можем только одно – признание каждой особью: “Мы – такие-то, а все прочие – другие”»[43].

По Гумилеву, этнос – феномен биосферы, замкнутая система дискретного типа, развивающаяся в историческом времени, имеющая начало и конец. (Одна из книг Л.Н. Гумилева так и называется: «Конец и вновь начало»). Общие для любого этноса черты Гумилев определяет так: «1) противопоставление себя всем остальным, следовательно – самоутверждение; 2) мозаичность, вернее – бесконечная делимость, цементируемая системными связями; 3) единообразный процесс развития от пускового момента, через акматическую фазу к рассеянию или превращению в реликт»[44].

Но для Л.Н. Гумилева важно было уяснить, чем поддерживается относительная устойчивость этноса, понять причины его возникновения (вопрос вопросов) и исчезновения[45]. Очевидно, что для совершения работы (а «возникновение этноса и перестройка ландшафта согласно его новым устремлениям <…> миграция большого числа людей с оружием и орудиями труда являются работой в физическом смысле»; поддержание этноса как системы также является работой) необходимо наличие специфической формы энергии.

Анализ феномена этноса и его взаимодействий с природой, обществом и традициями культуры утвердил Л.Н. Гумилева в мысли, что «эта энергия не является ни электромагнитной, ни тепловой, ни гравитационной, ни только механической»[46]. Но тогда какая? Размышляя над этим вопросом, Гумилев обращается к наследию классиков естествознания. Характеристику специфической формы энергии, необходимой для этногенеза как процесса, он находит в работе В.И. Вернадского «Химическое строение биосферы Земли и ее окружение»:

«Все живое представляет из себя непрерывно изменяющуюся, состоящую из самых разнообразных теснейшим образом между собою связанных живых существ, совокупность организмов, подверженных эволюционному процессу в течение геологического времени. Это своеобразное динамическое равновесие, стремящееся с ходом времени перейти в статическое равновесие <…> явлений, действующих в противоположную сторону, тем ближе к нулю будет свободная энергия», т.е. «энергия живого вещества, которая проявляется в сторону, обратную энтропии. Ибо действием живого существа создается развитие свободной энергии, способной производить работу»[47].

Итак, этногенез – это процесс энергетический. Он питается «биохимической энергией живого вещества биосферы»[48], которая столь же реальна и действенна, как и все известные физикам формы энергии, подобно им она подчиняется закону сохранения энергии. Эффект формы энергии, питающей этногенез, Л.Н. Гумилев назвал пассионарностью[49].

Теория пассионарности

Пассионарность (от лат. passio – страсть, ionis – движущийся) – главенствующий побудительный мотив деятельности, наличие «у некоторых индивидов необоримого внутреннего стремления к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем достижение намеченной цели, часто иллюзорной или губительной для самого субъекта, представляется ему ценнее даже собственной жизни. Такое безусловно редко встречающееся явление есть отклонение от видовой нормы поведения <…> но отнюдь не патологическое»[50]. Пассионариев – особей, обладающих пассионарностью, – отличает способность к самопожертвованию во имя осуществления своей идеи, идеала. Стремясь изменить мир, пассионарии организуют далекие походы, осваивают новые земли, создают и проповедуют новые религии и научные теории. Именно они, согласно Гумилеву, выступают в качестве фермента этногенеза и его движущей силы. На великую силу страстей указывал Гегель: «Мы должны вообще сказать, что ничто великое в мире не совершается без страсти». Но Гегель сводит страсть к «интересу», а под этим словом, отмечает Гумилев, в XIX в. понималось стремление к приобретению материальных благ, что заранее исключает возможность самопожертвования.

Преданность идее и готовность к самопожертвованию во имя ее осуществления – один из ключевых моментов евразийского учения, к последователям которого относил себя Гумилев. Один из основоположников евразийства, Н.С. Трубецкой, отмечал, что идея, во имя которой надо жертвовать собой, не может иметь в своем основании своекорыстия – как в чисто эгоистическом значении, так и в значении рациональном – эгоизма и своекорыстия семьи, ближайшего окружения.

Содержанием такой идеи может быть «общее дело», «общее благо» определенных субъектов истории, связанных общей исторической судьбой и месторазвитием.

Принимая выводы основоположников евразийства, Гумилев идет дальше, он старается объяснить причины и механизм появления пассионарности, различные ее фазы. Пассионарность, по Гумилеву, формируется в результате мощных выбросов биохимической энергии космоса, открытой В.И. Вернадским. Такие выбросы не обязательно действуют на всей территории земного шара, они концентрируются на сравнительно небольших пространствах Земли, инициируя появление пассионариев в пределах определенных этносов. Как утверждает Гумилев, по степени потребления биохимической энергии люди могут быть разделены на три типа. Гармоничные (их большинство), располагают энергией в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей, диктуемых инстинктом самосохранения. Эти люди работают для того, чтобы жить. Есть люди, пассионарность которых значительно ниже, чем у гармоничных людей. Их Гумилев называет субпассионариями – люди этого типа живут, не работая, ориентируются на потребление за счет других людей. Наконец, существует третий тип людей – с экстремальной энергетикой, с избытком ее для реализации инстинкта самосохранения и продолжения рода. Этот избыток энергии, пассионарность, заставляет человека работать во имя своей идеальной цели. Соотношение людей разных типов в каждом этносе меняется во времени, и этот процесс определяет пассионарность уже не на индивидуальном, а на популяционном уровне. Этот период автор теории пассионарности определяет как пассионарный толчок, после которого пассионарное наполнение этноса видоизменяется по целому ряду фаз, параметров. Вначале пассионарность устойчиво растет – фаза пассионарного подъема – идет интенсивное образование из целого ряда субэтносов единого нового этноса. Затем пассионарность достигает максимальных значений и наступает акматическая (от греч. akmе – расцвет) фаза – фаза этногенеза, результатом которого становится создание единого этнического мира, суперэтноса, состоящего из отдельных, близких друг другу по поведению и культуре этносов.

Вся последующая этническая история связана с разрушением создавшегося суперэтноса вследствие падения пассионарности. После акматической фазы следует фаза надлома, инерционная фаза, фаза обскурации, фаза мемориальная, фаза реликта. В целом этот процесс – от пассионарного толчка до угасания этноса – длится 1200–1500 лет.

Самые тяжелые моменты как в жизни этноса, так и людей, его составляющих, – это фазовые переходы, т.е. точки смены фаз. Фазовый переход всегда является глубоким кризисом, т.к. не только меняется степень пассионарности, но и происходит глубокая психологическая ломка стереотипов поведения ради приспособления к новой фазе.

По теории Гумилева, пассионарный толчок, приведший к созданию российского (евразийского) суперэтноса, начался на рубеже XIII в. Сейчас мы находимся в конце фазы надлома, начавшейся после Отечественной войны 1812 г. Перестройку и последующие «реформы» можно характеризовать как переход к новой фазе – инерционной, со всеми вытекающими последствиями.

Теория пассионарности Гумилева – дальнейшее развитие учения евразийцев и их непосредственных предшественников. Она перекликается с концепцией триединого процесса развития нации К. Леонтьева – от «первоначального периода простоты» через период «цветущей сложности» к периоду «вторичного смесительного упрощения». Она согласуется, особенно в практических выводах, с культурологической и цивилизационной концепцией Данилевского, считавшего «европейничанье» страшной болезнью, от которой надо избавляться России, а также с выводами Н. Трубецкого, предостерегавшего от опасности «европеизации» России. Вхождение России «в семью цивилизованных народов», считает Гумилев, приобщение российского этноса к «общечеловеческим ценностям» – величайшее заблуждение, ибо вхождение в чужой суперэтнос всегда предполагает отказ от своей собственной этнической доминанты и замену ее на господствующую систему ценностей нового суперэтноса. Это в свою очередь может привести к ликвидации российского этноса и России как государства.

Как видно из вышесказанного, политическая конъюнктура влияла не только на судьбу самого Л.Н. Гумилева, но и на судьбу его главных идей. Вполне возможно, что именно поэтому Л.Н. Гумилев крайне редко высказывался по современной политической проблематике. Но означало ли это, что Лев Николаевич был политически индифферентен, или что он не видел связи между науками, которыми занимался, и реальной политической жизнью, прежде всего своей страны и своего народа? Отнюдь нет, ибо социально-философские идеи, выдвигаемые Гумилевым, по своей логике зачастую входили в противоречие с политической практикой. И здесь Л.Н. Гумилев был бескомпромиссным патриотом России, государственником и даже державником, зачастую вызывая на себя огонь критики как зарубежных, так и отечественных либералов.

Совершенно естественно, что научные теории, особенно такого масштаба, такой глубины и широты охвата прежде всего социальных явлений, в каких они представлены в творчестве Л.Н. Гумилева, не могут быть приняты всеми безоговорочно. Но критикуя, а иногда и вовсе отвергая некоторые неоднозначные выводы таких теорий, следует помнить, что они охватывают весьма широкий круг социальных феноменов и потому должны быть проработаны рядом доказательств, полученных другими науками, прежде всего естественными, где также идут свои споры и выдвигаются различные точки зрения, особенно в «стыковых» областях, даже в рамках одной научной парадигмы. Несомненную роль играет и то, кем и когда была высказана идея. Многие интеллектуалы воспринимают утверждение К. Маркса и Ф. Энгельса о том, что история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга, как само собой разумеющееся. Но стоило Гумилеву в своих трудах опереться на аналогичную идею, как на него тут же посыпались упреки, а то и обвинения в «географическом детерминизме» и в редукционизме.

Известный идеолог перестройки Ю. Афанасьев приписал Л.Н. Гумилеву «антиисторический, биолого-энергетический» подход к прошлому[51]. Чуть раньше писатель В. Чивилихин (не ученый, но все-таки…) заклеймил Л.Н. Гумилева как поборника агрессоров и завоевателей[52]. Особой конъюнктурной политической слепотой и предвзятостью отличается критика в адрес Льва Николаевича в книге бывшего выпускника исторического факультета МГУ А. Янова «После Ельцина» (М., 1995). Автору книги, которому, если верить аннотации, удалось прожить три жизни (в России, в США и, надо полагать, в самолетах между ними), посвятил доктору Л.Н. Гумилеву целую главу. В ней не проанализировано ни одно фундаментальное произведение, не приведено ни одного сколь-нибудь аргументированного возражения ни против теории этногенеза, ни против концепции пассионарности. Главное «обвинение»: Гумилев – евразиец, а потому недолюбливает Запад, не поддерживает версию официальной историографии о татаро-монгольском иге и т.п. Упоминания о славянской Руси вызывают у Янова приступы ненависти, особенно сильные, когда Гумилев ведет речь о том, что российский этнос находится в стадии подъема и за ним – будущее. По Янову, Гумилева можно назвать антисемитом за его исследования (?) Хазарии и фашистом за его приверженность евразийству. Почему Янов, сделавший блестящую академическую карьеру в США, преуспевший в критике своей страны и своего народа, не может (не хочет?) понять Гумилева или хотя бы соблюсти видимость объективности в отношении наследия Гумилева, в общем-то понятно. Думается, в отличие от Льва Николаевича Гумилева, считавшего себя счастливым человеком, ибо писал то, «что хотел, а не то, что велели…», он (Янов) не обладает необходимыми для ученого и гражданина качествами.

К счастью, исследователи все чаще присоединяются к оценке творчества Льва Николаевича, данной великим ученым современности – академиком Д.С. Лихачевым: «С точки зрения Л.Н. Гумилева, каждый народ (этнос) Земли, без исключения, обладает оригинальной этнической историей, к которой неприменимы определения “хуже” или “лучше”, “культурный” или “бескультурный”, так как любой этнос в своем развитии подчиняется одним и тем же универсальным закономерностям этногенеза. В этом я вижу высокий гуманизм его концепции»[53].

Авторы глубоко уверены, что мировое научное сообщество и широкий круг мыслящих людей наконец в полной мере осмыслят и по достоинству оценят работы российского ученого и мыслителя, свято верившего в будущее своей страны, прославившего нашу культуру и науку.

[1] Лавров С.Б. Лев Гумилев: судьба и идеи. М., 2003. С. 21.

[2] Там же. С. 81.

[3] Цит. по: Лавров С.Б. Лев Гумилев: судьба и идеи. С. 83.

[4] Гумилев Л.Н. Автонекролог / Лавров С.Б. Лев Гумилев: судьба и идеи. С. 18.

[5] Гумилев Л.Н. Автонекролог. С. 19.

[6] Источник. 1999. №1. С. 77–78.

[7] См.: Лавров С.Б. Лев Гумилев: судьба и идеи. С. 105–106.

[8] См.: Лавров С.Б. Лев Гумилев: судьба и идеи. С. 114.

[9] Цит. по: Лавров С.Б. Лев Гумилев: судьба и идеи. С. 116.

[10] Гумилев Л.Н. Автонекролог / Лавров С.Б. Лев Гумилев: судьба и идеи. С. 36.

[11] Иванов (Омский) Н. Критика марксизма русскими эмигрантами / Против новейшей критики марксизма. М., 1929. С. 238.

[12] См.: Янов А. После Ельцина. М., 1995. С. 202.

[13] Подробнее об этом см.: Пащенко В.Я. Идеология евразийства. М., 2001.

[14] Алексеев Н.Н. Евразийство и марксизм / Евразийский сборник: политика, философия, россиеведение. Книга 11. Берлин, 1929. С. 13.

[15] Алексеев Н.Н. Евразийство и марксизм. С. 13.

[16] См.: Евразийство и коммунизм (место и год изд. не указаны). С. 4–5

[17] Алексеев Н.Н. Евразийство и марксизм. С. 14.

[18] Клепилин Н.А. Материалы к социальной программе евразийства // Евразийский сборник. Книга 6. Берлин, 1929. С. 50.

[19] См.: Логовиков В.П. Власть организационной идеи // Тридцатые годы. Кн. 7. Париж, 1931. С. 133.

[20] Логовиков В.П. Власть организационной идеи. С. 133.

[21] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т. 19. С. 120.

[22] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т. 37. С. 394.

[23] См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т. 19. С. 400.

[24] См.: Логовиков В.П. Цит. соч. С.131–132.

[25] Возрождение. Париж, 1927. 16 февраля.

[26] Алексеев Н.Н. Евразийство и марксизм // Евразийский сборник. Кн. VI. , Берлин, 1929. С. 9.

[27] Там же. С. 8–9.

[28] Садовский Я.Д. Оппонентам евразийства // Евразийский временник. Кн. 3. Берлин, 1923. С. 150–151.

[29] Там же. С. 10.

[30] Там же. С. 10–11.

[31] Там же. С. 13.

[32] Алексеев Н.Н. Евразийство и марксизм. С. 12.

[33] Алексеев Н.Н. Евразийство и марксизм. С. 13.

[34] Алексеев Н.Н. Евразийство и марксизм. С. 13.

[35] Евразийство: Декларация, формулировка, тезисы. Прага, Евразийское книгоиздательство. 1932. С. 4

[36] Гумилев Л.Н. Автонекролог // Лавров С.Б. Лев Гумилев: судьба и идеи. С. 31.

[37] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т. 42. С. 124.

[38] Об этом см.: Пащенко В.Я. Идеология евразийства. М., 2002.

[39] Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М., 2000. С. 24. 40 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. М., 1993. С. 135.

[40] Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. М., 1993. С. 135.

[41] См.: Рыбаков С.Е. Философия этноса. М., 2001. С. 163.

[42] Рыбаков С.Е. Философия этноса. М., 2001. С. 5.

[43] Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. С. 306.

[44] Там же. С. 304.

[45] См. там же. С. 294.

[46] Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. С. 305–306.

[47] Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М., 1965. С. 284–285.

[48] См.: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. С. 386.

[49] См. там же. С. 387.

[50] Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. С. 317–318.

[51] См.: Афанасьев Ю. Прошлое и мы // Коммунист. 1985. №14.

[52] См.: Чивилихин В.А. Память // Роман-газета. 1982. №16–17.

[53] Д.С. Лихачев. Отзыв на книгу Л.Н. Гумилева «География этноса в исторический период». Первоначально отрывок из рецензии был помещен на 4-й странице обложки первого издания (Л.: Наука, 1990), затем был зачернен. Отзыв восстановлен на обложке издания: Гумилев Л. Конец и вновь начало. Популярные лекции по народоведению. М., 2000