№ 7-2003-1 |

Л.В. Шапошникова _________

К 150-летию со дня рождения В.С. Соловьева _________

И до полуночи неробкими шагами

Все буду я идти к желанным берегам,

Туда, где на горе, под новыми звездами,

Весь пламенеющий победными огнями,

Меня дождется мой заветный храм.

Владимир СоловьевКогда приблизится чаемое царство, когда забрезжит заря Града Божьего, избранные и верные Града вспомнят о Соловьеве как об одном из своих пророков.

Вячеслав ИвановВ нем была какая-то воздушность, оторванность от всякого быта. Не из земли он вырастал, не был он ни с чем органически связан, не имел корней в почве. Он нездешний пришелец из миров иных, всем почти чужой, ничему и никому не близкий кровно. По духу лишь знал он родство, а не по плоти и крови.

Николай Бердяев

«Лет 12 назад, — писал Александр Блок, — в бесцветный петербургский день, я провожал гроб умершей. Передо мной шел большого роста худой человек в старенькой шубе, с непокрытой головой. Перепархивал редкий снег, но все было одноцветно и белесовато, как бывает только в Петербурге, а снег можно было видеть только на фоне идущей впереди фигуры; на буром воротнике шубы лежали длинные серо-стальные пряди волос. Фигура казалась силуэтом, до того она была жутко непохожа на окружающее. Рядом со мной генерал сказал соседке: “Знаете, кто эта дубина? Владимир Соловьев”. Действительно, шествие этого человека казалось диким среди кучки обыкновенных людей, трусивших за колесницею. Через несколько минут я поднял глаза: человека уже не было; он исчез как-то незаметно, — и шествие превратилось в обыкновенную похоронную процессию. <…>

Во взгляде Соловьева, который он случайно остановил на мне в этот день, была бездонная синева: полная отрешенность и готовность совершить последний шаг; то был уже чистый дух: точно не живой человек, а изображение: очерк, символ, чертеж. Одинокий странник шествовал по улице города призраков в час петербургского дня, похожий на все остальные петербургские часы и дни. Он медленно ступал за неизвестным гробом в неизвестную даль, не ведая пространств и времен»[1].

Редко кому удается так точно и глубоко схватить во встречном незнакомом человеке главную его внутреннюю суть, как это сумел сделать великий русский поэт Александр Блок, — «одинокий странник», не ведающий «пространств и времен». Это была первая встреча Учителя с учеником, которая так много потом изменила в судьбе самого Блока.

Другим учеником Владимира Соловьева был Евгений Николаевич Трубецкой, который также оставил о нем свои записки.

«Кому случалось хоть раз в жизни видеть <…> Владимира Сергеевича Соловьева — тот навсегда сохранял о нем впечатление человека, совершенно непохожего на обыкновенных смертных. Уже в его наружности, в особенности в выражении его больших прекрасных глаз, поражало единственное в своем роде сочетание немощи и силы, физической беспомощности и духовной глубины.

Он был до такой степени близорук, что не видел того, что все видели. Прищурившись из-под густых бровей, он с трудом разглядывал близлежащие предметы. Зато, когда взор его устремлялся вдаль, он, казалось, проникал за доступную внешним чувствам поверхность вещей и видел что-то запредельное, что для всех оставалось скрытым. Его глаза светились какими-то внутренними лучами и глядели прямо в душу. То был взгляд человека, которого внешняя сторона действительности сама по себе совершенно не интересует.

Трудно представить себе выражение более прозрачное, искреннее, более соответствующее духовному облику. Всякое душевное движение отражалось в его лице с совершенно исключительной яркостью. Когда он негодовал, он становился прекрасен и грозен: в нем чувствовалась сила, наводившая страх. Когда он смеялся, его громкий заразительный смех “с неожиданными презабавными икающими высокими нотами” покрывал все голоса. <…> Когда он скучал, он был совершенно неспособен скрыть свою скуку. Он мог молчать иногда часами. И это молчание человека, как бы совершенно отсутствующего, производило иногда гнетущее впечатление на окружающих. Одним это безучастное отношение к общему разговору казалось признаком презрения; другим — просто-напросто было жутко чувствовать себя в обществе человека из другого мира»[2].

Трубецкого всегда поражало присутствие в облике Соловьева того инобытия, которое было замечено Блоком в первую же его встречу с Соловьевым. Оно было настолько ярко и глубоко выражено во внутреннем мире Соловьева, что отражалось даже на его внешности, поведении и на отношении к окружающим.

«Он, живший в постоянном соприкосновении с миром иным, — писал Трубецкой, — обладал совершенно исключительной чувствительностью к пошлости окружающего. Эта пошлость давила его, как кошмар»[3].

Трубецкой подтверждает свою мысль стихотворением самого Соловьева:

Какой тяжелый сон! В толпе немых видений,

Теснящихся и реющих кругом,

Напрасно я ищу той благодатной тени,

Что тронула меня своим крылом.

Но только уступлю напору злых сомнений,

Глухой тоской и ужасом объят, —

Вновь чую над собой крыло незримой тени,

Ее слова по-прежнему звучат.

Какой тяжелый сон — толпа немых видений

Растет, растет и заграждает путь,

И еле слышится далекий голос тени:

Не верь мгновенному, люби и не забудь![4]

Об этом же еще одно стихотворение, написанное Соловьевым почти десять лет спустя:

Лишь забудешься днем иль проснешься в полночи —

Кто-то здесь… Мы вдвоем, —

Прямо в душу глядят лучезарные очи

Темной ночью и днем.

Тает лед, расплываются хмурые тучи,

Расцветают цветы…

И в прозрачной тиши неподвижных созвучий

Отражаешься ты.

Исчезает в душе старый грех первородный:

Сквозь зеркальную гладь

Видишь, нет и травы, змей не виден подводный,

Да и скал не видать.

Только свет да вода. И в прозрачном тумане

Блещут очи одни,

И слилися давно, как роса в океане,

Все житейские дни[5].

Эмоции, которые возникают у земного человека от увиденного им во сне или во время видения, кратковременны и нередко вскоре забываются вместе с образами, представшими ему. У Соловьева все было не так. Мир иной был его миром, родным ему, его опорой, сознательную связь с которым не смогло разорвать даже пространство плотной материи. И неудивительно, что мир плотной материи был для него «тяжелым сном», населенным «толпой немых видений». Трубецкой назвал способность Соловьева уходить сознательно в свой, иной мир «горним настроением».

«Как бы то ни было, — писал он, — с этим горним настроением Соловьев должен был жить с нами среди равнины: он или возносился над нею в свободном полете вдохновения, или негодовал, боролся, обличал ее плоскость и пошлость, или же, наконец, над нею смеялся, шутил; но так или иначе, он всегда над нею возвышался. В нем было причудливое сочетание мистического философа-поэта, пророка-обличителя неправды и… балагура»[6].

Он был выше многих не только физически (вспомните генеральское — «дубина»), но и в первую очередь духовно. Такое окружающими не прощается.

То, что в Соловьеве соединилось сознание двух миров, ставило его в ряд феноменальных явлений века. Позже Живая Этика назовет такое состояние одним из свойств грядущего Нового человека. Соловьев был предтечей будущих эволюционных изменений не только как мыслитель, но и как личность, уже несущая в себе эти изменения. Он был тем, в ком физически и духовно реализовался синтез художника, святого и философа.

В нем, в единой целостности, существовали святой, непосредственный свидетель Высшей реальности, творец-поэт, который мог сам описать увиденное и услышанное, и, наконец, мыслитель, который философски мог объяснить Инобытие и его эволюционную роль в истории человечества. Его философия складывалась не из знания, почерпнутого из книг других философов, как это бывало часто до него (и бывает до сих пор), а из собственного глубочайшего духовного опыта. Святой, поэт и философ слились в одной личности и образовали тот удивительный эволюционный сплав, который можно назвать космическим синтезом, без которого ни о новом творчестве, ни о Новом человеке и речи не может быть. В лице Соловьева эволюция представила нам все те важнейшие качества, которыми должен обладать Новый человек грядущей эпохи. Первый истинно русский философ, намного опередивший свое время, он заложил основы духовной философии Серебряного века и символистской поэзии, без которых не смогла бы состояться Духовная революция в России.

В конце XIX века Россия оказалась свидетелем явления Странствующего Рыцаря, или Культурного Героя, о котором многие народы в течение тысячелетий слагали мифы и легенды. Культурные герои появлялись в переломные моменты человеческой истории, чтобы придать ей энергетический импульс и принести в мир то, что необходимо человечеству в данный период его Космической эволюции.

«Вл. Соловьеву, — писал Александр Блок, — судила судьба в течение всей его жизни быть духовным носителем и провозвестником тех событий, которым надлежало развернуться в мире. <…>

Если Вл. Соловьев был носителем и провозвестником будущего, — а я думаю, что он был таковым, и в этом и заключается смысл той странной роли, которую он играл в русском и, отчасти, в европейском обществе, — то очевидно, что он был одержим страшной тревогой, беспокойством, способным довести до безумия»[7].

«Вся жизнь Соловьева и все его творчество, — отмечал Н.А. Бердяев, — были устремлены к Граду Грядущему, к новой земле. <…> Явление Владимира Соловьева в нашей жизни научает нас и влечет нас за собой»[8]. И еще: «Вл. Соловьев стоит на грани новой космической религиозной эпохи. Он видит уже розовую зарю. И трагедия его жизни была трагедией космического перевала. Чуял он, как и Достоевский, как и все глашатаи русского мессианизма, что Россия стоит в центре мира, что через нее мир идет к новой космической эпохе»[9].

Соловьев пришел в Россию в середине XIX века, чтобы сказать о предстоящих космических сдвигах. Он принес Весть о богочеловечестве и определил его место в пространстве Космической эволюции. Он указал на значение иных миров в жизни и творчестве земного человека и на их важнейшую роль в формировании последнего.

Он ушел из жизни в 1900 году, в последний год XIX века, когда перед человечеством встала альтернатива: или «Золотой свет» Соловьева, или «Врата ада» Родена.

В тот же год и почти в тот же месяц ушел в небытие западный антипод Владимира Соловьева Фридрих Ницше, воспевший в своем «Заратустре» силу, избранность и высокомерие нового сверхчеловека. И если богочеловек Соловьева был прочно связан с Высшим Инобытием и был ведом им во всех областях своей творческой жизни, то сверхчеловек Ницше отрицал Бога и ошибочно полагал, что Бог — это он сам — сверхчеловек, сильный и гордый, разрушающий и творящий, возвышающийся над толпой и презирающий эту толпу. Тогда, в не столь отдаленном от нас XIX веке, два человека, никогда не встречавшиеся друг с другом, вели между собой спор по важнейшей проблеме эволюции человечества — с Богом или без Него. Богочеловек Соловьева был с Ним, сверхчеловек Ницше — без Него. Запад и Восток сошлись в философском споре, важнее которого, пожалуй, не было ничего в то время. Материалистическое мировоззрение Запада, его социологическое мироощущение, его научно-техногенная цивилизация породили сверхчеловека Ницше. Россия, находившаяся на средостении Запада и Востока, создала богочеловека, который нес в себе дыхание Высшего Инобытия и космическое мироощущение. Тогда решить этот спор было крайне трудно. В самой России среди творческой интеллигенции было немало сторонников Ницше. Но Соловьев твердо стоял на Дозоре и ни разу не прельстился песней Заратустры.

«Дурная сторона ницшеанства, — писал он в 1894 году, — бросается в глаза. Презрение к слабому и больному человечеству, языческий взгляд на силу и красоту, присвоение себе заранее какого-то исключительного сверхчеловеческого значения — во-первых, себе единолично, а затем, себе коллективно, как избранному меньшинству “лучших”, т. е. более сильных, более одаренных, властительных, или “господских”, натур, которым все позволено, так как их воля есть верховный закон для прочих, — вот очевидное заблуждение ницшеанства»[10].

В 1889 году он пишет «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории со включением краткой “Повести об антихристе” и с приложениями». В этой повести русский философ не прямо, а как бы опосредованно полемизирует снова с Ницше, художественно и психологически исследуя феномен антихриста как одну из особенностей человеческой натуры. Герой повести, постепенно отходя от Высшего начала, начинает жить «во имя свое» и в итоге приходит к отрицанию исторической роли Христа и пытается опять-таки «во имя свое» поставить себя на Его место.

«Подлинного человека, — писал несколько позже Н.А. Бердяев, — человека-микрокосма, царя природы, нет без Бога и Бого-человека. Или человек — образ и подобие Абсолютного Божественного Бытия, — тогда он свободный дух, царь и центр космоса; или человек — образ и подобие данного природного мира, — тогда нет человека, а есть лишь одно из преходящих явлений природы»[11].

Спор — с Богом или без Него, — шедший между двумя крупнейшими философами Планеты, Соловьевым и Ницше, продолжался весь ХХ век. За Соловьевым стоял «Золотой свет», за Ницше — «Врата ада». Спор не разрешен до сих пор.

Тем не менее у Соловьева и Ницше было много общего. Оба глубоко страдали от непонимания в обществе, в котором жили. Оба были одиноки, не обзавелись ни семьями, ни детьми. Ни у того, ни у другого не было собственной крыши над головой, и оба они всю недолгую свою жизнь скитались, ища приют то там, то здесь, то в одной стране, то в другой. Их почти одновременный уход, с разницей лишь в месяц, есть еще одна загадка, тайна причинно-следственных связей самой Космической эволюции.

Список трудов Соловьева значителен, так же как значителен и тот вклад в мировую культуру, которым он так щедро одарил человечество. Его культурно-философское наследие велико, до конца еще не оценено, не исследовано, его глубины таинственны и никем еще до конца не пройдены.

«Целью моих слов, — писал Александр Блок в одной из статей, посвященных памяти великого философа, — была только попытка указать то место, которое для некоторых из нас занимает сегодня память о Вл. Соловьеве. Место это еще полураскрыто в тени, не освещено еще лучами никакого дня. Это происходит потому, что не все черты нового мира определились отчетливо, что музыка его еще заглушена, что имени он еще не имеет, что третья сила далеко еще не стала равнодействующей и шествие ее далеко не опередило величественных шествий мира сего.

Вл. Соловьев, которому при жизни “не было приюта меж двух враждебных станов”, не нашел этого приюта и до сих пор, ибо он был носителем какой-то части этой третьей силы, этого, несмотря ни на что, идущего на нас нового мира»[12].

И еще: «Все изменяется; мы стоим перед лицом нового и всемирного. Недаром в промежутке от смерти Вл. Соловьева до сегодняшнего дня мы пережили то, что другим удается пережить за 100 лет; недаром мы видели, как в громах и молниях стихий земных и подземных новый век бросал в землю свои семена; в этом грозовом свете нам промечтались и умудрили нас поздней мудростью — все века. Те из нас, кого не смыла и не искалечила страшная волна истекшего десятилетия, — с полным правом и с ясной надеждой ждут нового света от нового века.

Лучшее, что мы можем сделать в честь и память Вл. Соловьева, — это радостно вспомнить, что сущность мира — от века вневременна и внепространственна; что можно родиться второй раз и сбросить с себя цепи и пыль. <…> Сегодня многие из нас пребывают в усталости и самоубийственном отчаянии; новый мир уже стоит при дверях, завтра мы вспомним золотой свет, сверкнувший на границе двух столь несхожих веков. XIX заставил нас забыть самые имена святых, — ХХ, быть может, увидит их воочию. Это знамение явил нам, русским, еще неразгаданный и двоящийся перед нами — Владимир Соловьев.

И в этот миг незримого свиданья

Нездешний свет вновь озарит тебя,

И тяжкий сон житейского сознанья

Ты отряхнешь, тоскуя и любя»[13].

Соловьев, «неразгаданный и двоящийся», был первым из отряда святых странствующих Рыцарей, которым суждено было хранить Планету и всех, кто населял ее в разломный и катастрофический ХХ век. Ни личность Соловьева, ни значение его трудов и наследия в целом не могут быть нами правильно поняты, если мы не учтем его святости, его связи с Высшим Инобытием, не осознаем всей тяготы его существования в этом мире плотной материи. Его поэзия и философия наполнены ощущениями и мыслями этого «двоемирия» в той степени, в какой еще никому не удавалось до него.

Милый друг, иль ты не видишь,

Что все видимое нами —

Только отблеск, только тени

От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,

Что житейский шум трескучий —

Только отклик искаженный

Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,

Что одно на целом свете —

Только то, что сердце к сердцу

Говорит в немом привете[14].

Или:

Старую песню мне сердце поет,

Старые сны предо мной воскресают,

Где-то далёко цветы расцветают,

Голос волшебный звучит и зовет.

Чудная сказка жива предо мной,

В сказку ту снова я верю невольно…

Сердцу так сладко, и сердцу так больно…

На душу веет нездешней весной[15].

Каждая Духовная революция, происходившая в истории человечества, была очередным, более глубоким прорывом к Инобытию. Титаническая фигура Странствующего Рыцаря Соловьева возвышается над русской Духовной революцией ХХ века. Он видел Невидимое и видимое, нередко — одновременно. Для него не существовало четкой границы между тем и другим. И на этой туманной линии нередко возникала плотная майя его заблуждений. Он пытался создать на земле Царство Божие. Он считал его окончательной целью Преображения Планеты и Человека. Но земные и небесные границы смешались, и Царство Божие затем превратилось во всемирное теократическое государство. Обретя определенный опыт земной жизни, он отказался и от этой идеи.

Его опыт существования в двух мирах, земном и Надземном, был тяжек, а подчас просто трагичен:

Когда серебряные нити

Идут из сердца в область грез…

О, боги вечные! возьмите

Мой горький опыт и верните

Мне силу первых вешних гроз!..[16]

Или:

Бескрылый дух, землею полоненный,

Себя забывший и забытый бог…

Один лишь сон — и, снова окрыленный,

Ты мчишься ввысь от суетных тревог.

Неясный луч знакомого блистанья,

Чуть слышный отзвук песни неземной —

И прежний мир в немеркнущем сиянье

Встает опять пред чуткою душой.

Один лишь сон — и в тяжком пробужденье

Ты будешь ждать с томительной тоской

Вновь отблеска нездешнего виденья,

Вновь отзвука гармонии святой[17].

Два мира, два сна, два пробужденья смешиваются, вместе составляя невиданное психологическое напряжение в душе поэта. Как выйти из этого круга, как отличить один мир от другого? Мир окрыленности «немеркнущего сиянья» и мир «тяжкого пробужденья». Один за другим мелькают эти миры, быстро сменяясь, как в калейдоскопе. В этом мелькании все смешивается, границы растекаются и жестокая тоска сжимает измученное сердце, откуда тянутся серебряные нити в заветное пространство, куда еще нет хода, нет освобождения от земного кошмара и земной тяжести — «Себя забывший и забытый бог…». Эволюция и инволюция сменяются на экране космоса, как вспышки света, чередующиеся с тьмой. От этого ломит глаза и тело становится неустойчивым и ненадежным. Свет — тьма, свет — тьма. По-другому не получается. Только эта быстрая смена поднимает над вечностью золотой свет, который закручивается в спираль Космической эволюции, спираль восхождения. И кажется, что серебряные нити, выходящие из его сердца, сливаются с золотым светом спирали, натягиваются, как струны, и звучат, и очаровывают своей бесконечной космической песнью…

Духовная революция приблизила Планету вплотную к Надземному Миру. Но почему человек не видит его? Почему не осознает его Красоты, его влекущих и возносящих высот? Веки человека плотно смежены. Когда они откроются, человек увидит Высший Мир, мир Красоты и иного творчества. Но увидит ли? Это беспокоило Соловьева всегда. Преображение человека должно наступить, но что сделать, чтобы веки открылись и глаза увидели, чтó ему, человеку, суждено. Он знал и был уверен, что без Инобытия нет продвижения по лестнице Космической эволюции. Он понимал, что осознание этого Инобытия есть главное условие дальнейшего восхождения.

Когда душа твоя в одном увидит свете

Ложь с правдой, с благом зло,

И обоймет весь мир в одном любви привете,

Что есть и что прошло;

Когда узнаешь ты блаженство примиренья;

Когда твой ум поймет,

Что только в призраке ребяческого мненья

И ложь, и зло живет. —

Тогда наступит час — последний час творенья…

Твой свет одним лучом

Рассеет целый мир туманного виденья

В тяжелом сне земном:

Преграды рушатся, расплавлены оковы

Божественным огнем,

И утро вечное восходит к жизни новой

Во всех, и все в Одном[18].

Это одно из уникальнейших стихотворений Владимира Соловьева. В нем отражены его эволюционные идеи о Новом мире, в котором соединятся разные миры, разное время и сознание человека синтетически вместит в себя эти противоположения. И тогда восприятие его достигнет вершины своей целостности — «Во всех, и все в Одном».

Знание Соловьева носило глубоко профетичный характер. Еще в 1889 году он утверждал: «Ближайшее будущее готовит нам такие испытания, каких не знала история»[19]. И он оказался прав. Философ-пророк, он связывал дальнейшее эволюционное развитие и восхождение человечества с неминуемыми катастрофами, страданиями и бедами, которые обычно сопровождали очередной космический прорыв, очередной эволюционный взлет. Много позже, уже после смерти Соловьева, его ученик Е.Н. Трубецкой напишет: «Все мы так или иначе участвовали в созидании нашего земного рая, той преображенной земли, где должно царствовать преображенное человечество.

Но Россия еще не выстрадала своего просветления, не приняла еще своей последней крестной муки; а потому рухнула наша хижина, построенная из негодного, наполовину сгнившего материала.

Пусть же ее крушение откроет нам глаза на великую тайну, поведанную нам Соловьевым. Рушится все то, что не имеет безусловного основания. Уносится временем все то, что не имеет корней в сверхвременном. Но вечно пребывает Безусловное, Всеединое, и бессмертен человек, как сосуд, орудие и проводник божественного в мир»[20].

На этой же тайне держалось и учение Соловьева о преображенном человеке, или богочеловеке. Лишь связь человека с Высшим Божественным началом, с Инобытием дает ему возможность стать богочеловеком, иначе на короткое время он становится Заратустрой, а потом — неизвестно кем.

«Отдельные лучи и отблески божественного мира должны проникать и в нашу действительность и составлять все идеальное содержание, всю красоту и истину, которую мы в ней находим»[21]. Таким божественным лучом, содержащим в себе «всю красоту и истину», явилось учение Соловьева о женском начале, «вечной женственности», Софии, или Мировой Душе. В философии Живой Этики эти понятия связаны с Матерью Мира, сложной философско-исторической категорией, имеющей важнейшее эволюционное значение. О «вечной женственности», или Софии, писали после Соловьева философы и поэты Серебряного века. Это было дуновение Космической эволюции, которое донеслось из Инобытия и с которым Соловьев соприкоснулся не умозрительно, или теоретически, а реально, начиная с самого раннего возраста, и пронес это Присутствие через всю свою жизнь. Опыт философа в этом отношении является уникальным и требует изучения и разгадки своей тайны.

«Лучезарной подруге, — писал известный философ и критик Владимир Эрн, — посвящена не только поэзия Соловьева, ей посвящено в Соловьеве все: и гносеология, и эстетика, и публицистика, и этика. С чего ни начинает Соловьев, в какие дебри метафизики и диалектики ни заходит, как ни пылает полемическим пафосом, всегда во всех писаниях и делах его

Одна, одна над белою землею

Горит звезда»[22].

Эта звезда помогала ему жить в жестоком и чуждом для него мире, она была его Музой и утешительницей в самые тяжелые моменты его жизни. У Соловьева есть поэма, которая называется «Три свидания». Она занимает особое место не только в его поэзии, но и в его философии. В поэме речь идет о вполне реальных событиях, много реальнее любого исторического, будь то царствование Петра I или мировая война. Первая встреча, или свидание, с Сущностью из Мира Высшего произошло у Соловьева в Москве в 1862 году, когда ему было всего лишь 9 лет.

Пронизана лазурью золотистой,

В руке держа цветок нездешних стран,

Стояла ты с улыбкою лучистой,

Кивнула мне и скрылася в туман[23].

В 1875 году Соловьев, начинающий ученый, отправился в Лондон, где работал в читальном зале Британского музея. И, как ни странно, в этом малоподходящем для подобных встреч месте она, загадочная и нездешняя, вновь возникла перед ним.

Вдруг золотой лазурью все полно,

И предо мной она сияет снова —

Одно ее лицо — оно одно[24].

Третье, и последнее, свидание Соловьева с «вечной женственностью» состоялось в Египте в следующем, 1876 году. Этому предшествовал зов: «В Египте будь!»[25] Для Соловьева, хорошо знавшего реальность Надземного, этого было достаточно. Но, к сожалению, для такого путешествия ему не хватало земного опыта. Совершив долгую поездку через Францию, а затем Италию, он оказался в Каире, где снял номер в отеле «Аббат». Через несколько дней он обнаружил, что там проживает несколько русских семей. Жизнь в отеле тянулась размеренно, за разговорами, до которых наши соотечественники были охочи. Время летело незаметно, деньги подходили к концу, он жил в отеле уже в кредит, а вестей от Нее все не поступало. Когда Соловьев потерял надежду, раздался Голос: «В пустыне я — иди туда за мной»[26]. Ближайшей пустыней к Каиру была Сахара. Вряд ли обычный человек, оказавшийся в положении Соловьева, внял бы Голосу. Положение молодого русского ученого было хуже некуда. У него не было денег ни на транспорт, включая верблюда, ни на кусок хлеба в буквальном смысле этого слова. Но Соловьева это не остановило. Пришелец из другого мира, он не представлял себе, что может погибнуть в таком путешествии.

Он отправился в Сахару пешком, в обычном европейском костюме и городских ботинках. В своих беспорядочных скитаниях по пустыне, усталый и голодный, он наткнулся на кочевавших там бедуинов. Те немедленно взяли его в плен, связали и бросили на землю. Потом долго совещались. К счастью, совет кончился для Соловьева благополучно. Бедуины его отпустили:

Подальше отвели, преблагородно

Мне руки развязали — и ушли.

Смеюсь с тобой: богам и людям сродно

Смеяться бедам, раз они прошли[27].

Но беды только начинались. Бедуины ушли, растаяв в жарком мареве Великой пустыни. Надвигалась ночь, к голоду и жажде добавился холод, который удивил скитальца — «а жарко было днем…»[28]. Над быстро остывающей пустыней раскинулся темный полог неба с огоньками ярких звезд. Откуда-то из темноты доносился вой шакалов. Он прилег на еще не остывший песок, стараясь уснуть или хотя бы забыться, но из этого ничего не вышло. Мешали холод, голод, вой шакалов и блеск разгоревшихся в ночи звезд — «Сверкают звезды беспощадно ясно»[29]. В этом было что-то странное, что-то совсем нездешнее. Он впал в тревожную дремоту.

И вот повеяло: «Усни, мой бедный друг!»

И я уснул; когда ж проснулся чутко —

Дышали розами земля и неба круг.

И в пурпуре небесного блистанья

Очами, полными лазурного огня,

Глядела ты, как первое сиянье

Всемирного и творческого дня.

Что есть, что было, что грядет вовеки —

Все обнял тут один недвижный взор…

Синеют подо мной моря и реки,

И дальний лес, и выси снежных гор.

Все видел я, и все одно лишь было —

Один лишь образ женской красоты…

Безмерное в его размер входило, —

Передо мной, во мне — одна лишь ты.

О лучезарная! Тобой я не обманут:

И всю тебя в пустыне увидал…

В моей душе же розы не завянут,

Куда бы ни умчал житейский вал.

Один лишь миг! Видение сокрылось —

И солнца шар всходил на небосклон.

В пустыне тишина. Душа молилась,

И не смолкал в ней благовестный звон[30].

Потом он шел весь день, держа путь на запад — к Нилу, древней реке, на которой стоял современный Каир. Холод ушел, но голод, несмотря на одушевление, охватившее Соловьева, по-прежнему мучил его. Земля брала свое. За несколько дней блужданий по пустыне ботинки его развалились и ноги были стерты в кровь. Но, несмотря ни на что, к вечеру он пришел в город и с большим трудом добрался до своего отеля.

Еще невольник суетному миру,

Под грубою корою вещества

Так я прозрел нетленную порфиру

И ощутил сиянье Божества[31].

Поэма была написана в сентябре 1898 года, двадцать два года спустя после происшедшего. Все это время Соловьев бережно хранил свою тайну, все глубже и глубже осмысливая ее истинную суть.

Учение Соловьева о женском космическом начале было связано в его представлении с грядущим Преображением человека через Красоту, через новое инобытийное творчество, через осознание космической роли женского начала.

Слово «теургия» пришло в Духовную революцию со страниц произведений Владимира Соловьева. «Соловьев определил истинное искусство как служение теургическое»[32], — отмечал Вячеслав Иванов.

Философ помнил свои прежние воплощения, и они время от времени неожиданно выплескивались на бумагу.

И смутно видятся чертоги,

Где солнца жрец меня учил,

И размалеванные боги,

И голубой златистый Нил.

И слышу глухо стоны братий,

Насмешки злобных палачей,

И шепот сдавленных проклятий,

И крики брошенных детей…[33]

«Мотивы рациональные и иррациональные таинственно переплетаются в личности Соловьева»[34], — писал Н.А. Бердяев.

Воспоминания Е.Н. Трубецкого о Владимире Соловьеве, его Учителе и друге, дают достаточно реальное представление о человеческих качествах, характере и устремлениях великого русского философа.

Будучи несемейным и бездетным человеком, он тем не менее притягивал к себе детей. «Густые локоны, спускавшиеся до плеч, делали его похожим на икону. <…> Маленькие дети, хватая его за полы шубы, восклицают: “Боженька, боженька”»[35]. «С этой наружностью аскета, — писал Трубецкой, — резко контрастировал его звучный, громкий голос: он поражал своей неизвестно откуда шедшей мистической силой и глубиной»[36]. «Среди философов всех веков, — продолжает Трубецкой, — трудно найти мыслителя, более проникнутого сознанием непосредственной близости к человеку области мистической, Божественной. Словно земной мир стал для него окончательно прозрачною завесою, сквозь которую он непрестанно созерцал невидимый, запредельный свет горы Фавор. Он заранее видел землю преображенною и одухотворенною»[37].

«Взор его, окрыленный таинственным видением, — дополняет Трубецкого Владимир Эрн, — проникает за грани истории, за все пределы греховной, земной жизни»[38]. И еще: «Соловьев всем организмом, т. е. духом, умом и телом одновременно, видел иную действительность с ясностью, которая превосходит решительно все “интуиции” великих философов и ставит Соловьева непосредственно наряду с божественным Платоном»[39].

Сам же Соловьев сказал об этом следующее: «Я не только верю во все сверхъестественное, но, собственно говоря, только в это и верю. Клянусь четой и нечетой, с тех пор, как я стал мыслить, тяготеющая над нами вещественность всегда представлялась мне не иначе, как некий кошмар сонного человечества, которого давит домовой…»[40]

«Как философ и поэт, — вновь свидетельствует Трубецкой, — он созерцал небесный свет в его бесчисленных здешних преломлениях и восходил, подобно Платону, от этих отражений к их первоисточнику. Когда этот свет освещал для него глубь земной действительности и делал явным скрытые в ней темные бесовские силы, он, как пророк и обличитель, метал в них небесные громы. Вне этой борьбы света с тьмой жизнь для него была бессмыслицей, шуткой»[41].

Он работал и творил в отличной от других манере. «Работа мысли и воображения Соловьева, — вспоминает Трубецкой, — никогда не останавливалась; она достигала высшего своего напряжения именно в те часы, когда он, по-видимому, ничем не был занят. Он не имел обыкновения думать с пером в руке: он брался за перо только для того, чтобы записать произведение, уже раньше созревшее и окончательно сложившееся в его голове; самый же процесс творчества происходил у него или на ходу, во время прогулки или приятельской беседы, или же, наконец, в часы бессонницы, не прекращаясь даже во время сна: ему случалось просыпаться с готовым стихотворением. Поэтому для него, собственно говоря, не существовало отдыха, и всего менее он отдыхал во сне.

По собственному его признанию, которое мне приходилось от него слышать, сон был для него “как бы окном в другой мир”: во сне он нередко беседовал с умершими, видел видения — иногда вещие, пророческие, иногда фантастические, странные»[42].

Слова «всего менее он отдыхал во сне» являются исключительно важными для понимания феномена Владимира Соловьева. Обычный человек отдыхает во сне, когда перед ним проходят разнообразные сновидения, напоминающие поток расслабившегося сознания. Перед Соловьевым же Мир Тонкий представал совсем иным — с иными задачами и другими возможностями. И этот скрытый для нас Мир осознавался Соловьевым как его главное место обитания, где он работает, размышляет и выполняет то, что ему поручено.

В нем жило не только сознание двух миров, но и всеохватывающее ощущение Вселенной, с высот которой он определял свою позицию как позицию человека, обитающего в пространстве Природы и социума нашей Планеты.

«Самое необычное в Соловьеве, — отмечал Н.А. Бердяев, — коренное, проходящее через всю его жизнь, это его чувство вселенскости, его универсализм. Нет в нем никакого индивидуализма, никакого партикуляризма. Всякое сектантство и отщепенство было ему противно и чуждо. Вл. Соловьев никогда не мог принадлежать ни к какой школе или партии, ни к какому направлению или кружку. Русская жизнь и мысль второй половины XIX века не знает другого столь вселенского, универсального человека, для которого всегда существовала лишь Россия, человечество, мировая душа, церковь, Бог…»[43]

Он совершенно не воспринимал повседневной обыденности и заведенного порядка. Мощная духовная жизнь, которая клокотала в нем, не укладывалась в обычные рамки. Он был невероятно щедр, по-детски доверчив, и его было нетрудно обмануть. Материальные ценности и чувство собственности были ему абсолютно чужды. Когда у него просили деньги, «он вынимал бумажник и давал не глядя, сколько захватит рука, и это — с одинаковым доверием ко всякому просившему. Когда же у него не было денег, он снимал с себя верхнее платье»[44]. Он раздавал нищим деньги и все, что в данный момент находилось при нем. Однажды, гуляя по Петербургу, вспоминает Трубецкой, «он отдал нищим все свои деньги, кошелек, пустой бумажник, носовой платок и старые ботинки»[45]. Ему было очень трудно оценивать человеческие поступки, побудительные мотивы которых казались ему запутанными, не всегда отражающими реальные намерения. Нередко, переоценивая людей, он жестоко ошибался в них. «Особенно часто, — вспоминает Трубецкой, — обманывался он в женщинах. Он легко пленялся ими, совершенно не распознавая прикрытой кокетством фальши, а иногда и ничтожества. Когда же наглядные доказательства, казалось, должны были бы привести его к полному разочарованию, он все-таки утверждал, что “ее умопостигаемый характер” прекрасен, а обнаруживавшиеся недостатки — только свойства “характера эмпирического”. Глядя на действительность с недосягаемой для простых смертных высоты, он, понятное дело, ясно видел общую картину жизни, но сбивался в оценке отдельных явлений, и в особенности индивидуальных характеров. Его неуравновешенное, вечно работавшее воображение часто приписывало людям несуществующие положительные качества»[46].

Он был бесприютным скитальцем без определенного места жительства, или, как теперь говорят, бомжем. Странничество и неодолимая тяга к перемене мест жили в его крови. И действительно, подтверждает Трубецкой, «своим духовным и, пожалуй, даже физическим обликом он напоминал тот созданный бродячей Русью тип странника, который ищет вышнего Иерусалима, а потому странствует по всему необъятному простору земли, чтит и посещает все святыни, но не останавливается надолго ни в какой здешней обители. В такой жизни материальные заботы не занимают много места: у странников они олицетворяются всего только небольшой котомкой за плечами»[47].

Он не мог ни войти, ни разместиться со своим духовным багажом в каком-либо определенном круге современного ему общества. Отношение к нему петербургского общества граничило с ненавистью и полным неприятием его. Генеральское слово «дубина», которое услышал Александр Блок при первой встрече с Соловьевым, полностью определяет это отношение. Общество отторгало от себя великого философа и духовного Учителя, не понимая всего значения его личности, меряя его гигантскую фигуру лишь нормами установившегося традиционного поведения.

«Он же проходил, — пишет Блок о последних годах жизни философа, — тогда уже в очевидном для зрячих ином образе, врезаясь в сердца своим острым, четким, нечеловеческим силуэтом. В это последнее трехлетие своей земной жизни он, кажется, определенно знал про себя положенные ему сроки; к внешнему обаянию и блеску прибавилось нечто, что его озаряло и стерегло. Исполнялся древний закон, по которому мудрая, хотя бы и обессиленная падениями и изменами жизнь, — старости возвращает юность. Издали светящаяся точка этой юности <…> как воспоминание о стране, из которой прибыл, которую забывал в пустыне жизни, — знаменует близость смыкания круга, близость конца, но не гибели, успения, но не смерти»[48].

У таких, как Соловьев, а это единицы за всю историю человечества, смерти не бывает даже на Земле. Ибо они остаются бессмертными в памяти нашего плотного мира. И чем больше времени проходит с момента их ухода, тем все более обоснованным кажется нам их бессмертие.

«Великие творения человеческого духа, — писал один из крупных русских философов, Сергей Булгаков, в июле 1910 года, — подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим. По ним мы ориентируемся в пути, они всегда остаются перед нашими глазами. Временем так же испытывается подлинное величие, как расстоянием высота гор. Мы отошли всего на 10 лет от дня кончины Соловьева, и как изменилась уже историческая перспектива, как вырос он перед нашими глазами, какое место он начинает занимать в наших душах. Взамен высокомерно-пренебрежительного незамечания — из Назарета может ли что произойти! — полного почти игнорирования его философского творчества, мы замечаем жадное всасывание, органическое усвоение основных начал его философии»[49].

Другой русский философ — Л.М. Лопатин отметил, что «Соловьев для русской философии был тем же, чем Пушкин для поэзии»[50]. Вряд ли можно опровергать справедливость этой оценки. Разница состоит лишь в том, что Пушкина знают многие, Соловьева же далеко не все. Так уж сложилась судьба великого философа. В России такой случай не первый и не последний…

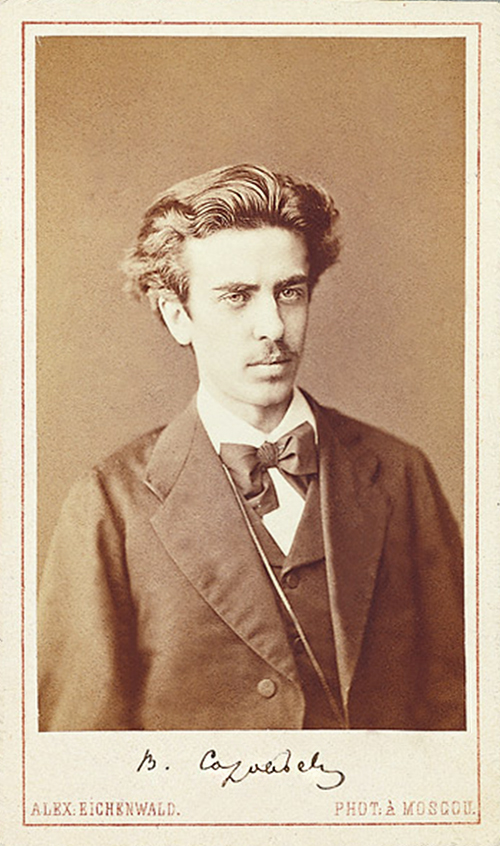

Владимир Сергеевич Соловьев родился 16 января 1853 года в семье одного из крупнейших русских историков С.М. Соловьева. Детство и юность будущего философа прошли в хорошо обеспеченной семье, в традиционно-стабильной обстановке, которой отличались многие дома московской интеллигенции. У него был соответствующий круг общения и развлечений. Но с самого раннего детства Соловьев резко отличался от своих сверстников, был самодостаточен и не особенно нуждался в активном общении. «…Но ко всему окружающему, — пишет его племянник С.М. Соловьев, — он относился с такой необыкновенной чуткостью и впечатлительностью, что даже неодушевленным предметам давал имена собственные»[51]. В нем ощущалась природная религиозность, которая быстро развивалась и только педагогической мудростью отца была введена в нормальное русло.

«…Когда в детстве, — вспоминает сам Владимир Соловьев, — мной овладело крайнее религиозное возбуждение, так что я не только решил идти в монахи, но, ввиду возможности скорого пришествия антихриста, я, чтобы приучиться заранее к мучениям за веру, стал подвергать себя всяким самоистязаниям, отец — сам человек глубоко религиозный, но чуждый исключительности, подарил мне в день именин, вместе с “житиями святых”, “Олимп”, книгу доктора Петискуса, обильно украшенную изображениями греческих богов и богинь. Эти светлые образы сразу пленили мое воображение, расширили и смягчили мою религиозность»[52].

В 9 лет он впервые подрался с соперником из-за «дамы», ибо был влюбчив, страстен и воинствен. В гимназии, в которую он поступил в 1864 году, учился прекрасно и окончил ее с золотой медалью. Там же многие его качества получили свою завершенность. Он вел себя по-рыцарски по отношению к друзьям, но в их «грязных» приключениях не участвовал. Он выделялся среди гимназистов не только феноменальной памятью, начитанностью и самостоятельностью мышления, но и своей внешностью. Был высок, строен и красив, в самом лучшем смысле этого слова.

В 1869 году, шестнадцати лет от роду, он поступил в Московский университет, где занимался естественными науками и философией. Его особое внимание привлекли Спиноза, Гегель, Кант, Шопенгауэр, Шеллинг. Но в нем жили вечное беспокойство, неудовлетворенность собой и тем образованием, которое он получал в университете. Он переходил с факультета на факультет: с историко-филологического ушел на физико-математический, потом снова вернулся. Затем поступил вольнослушателем в Духовную академию, вызвав удивление своих товарищей и испуг семьи. В нем развивался какой-то внутренний кризис, росло неприятие того, чему его учили. В университете надо было выбрать что-нибудь одно. Но его высокая философская одаренность не принимала это «одно», натыкаясь на глухую стену дифференцированной науки. Зревшие внутри него противоречия заставляли его беспокоиться, метаться и искать чего-то более универсального, чем то, что он получал в университете. В 19 лет он был уже зрелым философом, который так и не нашел того, что искал. Восприятие окружающей действительности и людей с годами все более затруднялось, ибо помимо объективных причин этому содействовали определенные качества его характера — он был эмоционален, вспыльчив, ревнив. Последнее в значительной мере влияло на его отношения с женщинами, пока он не понял, что женщины отличаются от мужчин и по своему характеру, и по душевному настрою, и по психологии. Это не слишком помогло ему в практической жизни, однако обогатило его как философа, почуявшего в женском начале ту Мировую Душу, которая занимала его всю жизнь. Это удивительное начало и пробудило в нем поэта. Позже, в 1874 году, Соловьев защитил в Петербургском университете магистерскую диссертацию.

Один из бывших студентов университета, П.О. Морозов, писал о защите: «Перед нами появился стройный юноша, с лицом “иконописного” типа; в рамке длинных черных волос, разделенных пробором посредине головы <…> и каким-то особенным, как нам показалось, — странным взглядом глубоких глаз, устремленных куда-то поверх публики. Он словно читал свою коротенькую вступительную речь, написанную на противоположной стене»[53].

Диссертация «Кризис западной философии (против позитивистов)» была смелой по тем временам, но защита ее прошла блестяще. О ней писали даже петербургские газеты. Среди других выводов диссертация молодого ученого содержала одно важное утверждение — западная рационалистическая философия заключала в себе «те самые истины, которые в форме веры и духовного созерцания утверждались великими теологическими учениями Востока»[54].

На следующий год он занял должность приват-доцента на кафедре в Московском университете. Он начал читать лекции по философии. О Соловьеве того времени сохранились воспоминания современников. Профессор В.И. Герье писал: «…я хорошо помню чарующее впечатление, которое он производил своей элегантной фигурой, красивым лицом, устремленными вдаль, несколько прищуренными темными глазами, бледностью лица и немного дрожащим голосом. Он был настоящий провозвестник Платона…»[55] Почти о том же пишет и Е.М. Поливанова, слушательница его лекций на женских курсах, у которой был роман с молодым приват-доцентом. «У Соловьева замечательно красивые сине-серые глаза, густые темные брови, красивой формы лоб и нос, густые, темные, довольно длинные и несколько вьющиеся волосы; не особенно красив у него рот, главным образом из-за слишком яркой окраски губ на матово-бледном лице; но самое это лицо прекрасно и с необычайно одухотворенным выражением, как бы не от мира сего; мне думается, такие лица должны быть у христианских мучеников. Во всем облике Соловьева разлито также выражение чрезвычайной доброты. Он очень худ и хрупок на вид»[56].

В 1875 году Московский университет отправляет его в Лондон для работы в библиотеке Британского музея и изучения литературных памятников индийской, гностической и средневековой философии. Отец, хорошо знавший своего сына, совершенно не приспособленного к практической жизни, попросил своих знакомых, живших в то время в Лондоне, приглядеть за ним. Дело в том, что Соловьев, часто увлеченный своей работой, даже забывал обедать, что крайне скверно сказывалось на его здоровье.

Наш соотечественник И.И. Янжул, работавший в той же библиотеке, нередко наблюдал за Соловьевым. «…Он сидел по соседству над какой-то книгой о Каббале с курьезными, диковинными рисунками и значками, совершенно углубленный и забывающий, что делается вокруг. Сосредоточенный, печальный взгляд, какая-то внутренняя борьба отражалась у него на лице почти постоянно. Он сидел от меня настолько близко, что я имел возможность много раз наблюдать эту картину. Когда я к нему обращался с вопросом: “Что, Владимир Сергеевич, о чем задумались?” или: “Как вам интересна ваша книга, которую вы так долго читаете? Почему вы ее не перемените?” и т.д., я получал от него такие ответы: “Я ничего… в высшей степени интересно; в одной строчке этой книги больше ума, нежели во всей европейской науке. Я очень доволен и счастлив, что нашел это издание”»[57].

В Лондоне, возможно и раньше, но больше всего в Лондоне он начал принимать информацию из Инобытия, которую записывал на французском языке. Под сообщениями стояло имя — София.

Вот некоторые из них:

«Одобряю мнение Сведенборга о ничтожестве mentis humanae, quoad est in suo proprio[58]. Ты должен управляться безусловно влиянием свыше. Мы будем сообщать тебе посредством письма все, что ты должен делать относительно твоего дальнейшего просвещения светом духовным»[59]. Или: «Поешь сегодня немного побольше. Я не хочу, чтобы ты обессилел. Дорогой мой, мы хотим подготовить тебя для великой миссии, которую ты должен исполнить. Размышляй все время о началах. Не давай доступа мыслям отчаяния, но прогоняй также гордыню и честолюбие»[60].

В хранилищах библиотеки Британского музея лежали письма будущих Учителей Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих, в которых были отражены те же идеи, которые волновали и Соловьева. Позже, в Лондоне, Елена Ивановна встретила первый раз своего Учителя. Там же Соловьеву явилась Та, которая вела его по жизни, оберегая и наставляя. В Лондоне писала свою «Тайную Доктрину» Елена Петровна Блаватская. Там завязывались узлы русской Тайны Космической эволюции человечества. Туда, а потом и оттуда тянулись серебряные нити Космических Иерархов, готовивших Духовную революцию России, которая сформировала новую мысль последнего века второго тысячелетия от Рождества Христова.

Именно из Лондона Соловьев отправился в 1876 году в Египет, где и состоялось третье свидание с его удивительным Учителем. Особенным был его Учитель, но и ученик был достоин своего Учителя. Он обладал рядом способностей, которые никогда не афишировал, но проявлял в нужный момент. История донесла до нас некоторые из таких фактов. В Италии он был дружен с женой известного скрипача Ауэра. Муж долгое время отсутствовал, и скучавшая по нему жена попросила Соловьева дать ей возможность услышать скрипку мужа. «Когда они остались одни, — пишет С.М. Соловьев, — Соловьев вперил в нее такой взгляд, что ей сделалось страшно. Лампа сама потухла, в воздухе явственно пронесся звук отдаленной скрипки. Лампа вновь зажглась сама собой, а измученный напряжением Соловьев упал на колени перед Н.Е. и зарыдал…»[61]

С момента первой длительной поездки за рубеж, где он находился несколько лет, посещая различные страны, его жизнь постепенно стала превращаться в странничество. Через 10 лет он снова оказывается в Европе. Его все время тянуло на Восток, но обстоятельства складывались так, что ему не удалось туда попасть. Египет так и остался для него единственной восточной страной. «Он подумывал, — вспоминает его племянник С.М. Соловьев, — и о путешествии в Индию, куда его призывали таинственные голоса»[62].

Путешествия и скитания не прерывали его творческой деятельности. Выходили его труды о религии, о церкви, о духовном развитии человека.

В 1877 году он ушел из Московского университета, но вскоре был назначен членом Ученого Комитета при Министерстве народного образования и переехал в Петербург. Службой тяготился, много работал в библиотеке и начал читать лекции о богочеловечестве, на которые стекался весь образованный Петербург.

Во время Балканской войны в нем взыграл дух воина. Он отправился сначала в Молдавию, потом в Румынию, но судьба распорядилась так, что на поле брани он не попал.

Его все сильнее и сильнее тянуло в Гималаи. Зов Индии звучал все громче. «Я думаю, что ты непременно должен ехать в Индию. Я думаю, что ты начнешь там свое дело. Я — мудрость София». Потом ему приснился сон, который он записал во всех подробностях, ибо он показался ему весьма значительным. Запись эту нашел в его черновых бумагах, уже после его смерти, племянник Сергей Соловьев. Сон заканчивался появлением корабля, идущего в Индию. «Вот я на палубе, — записал Соловьев, — и заявляю капитану свое намерение ехать в Индию. Это отлично, говорит он, корабль едет прямо в Индию»[63].

Ко всему сказанному хотелось бы добавить еще одно — Елена Петровна Блаватская в то время еще была жива и находилась в прямом контакте с Учителями, с которыми позже сотрудничали Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи. Прямых указаний на связь Соловьева именно с этой группой Космических Иерархов у нас нет. Но поступающие «Оттуда» сообщения и записанный Соловьевым сон свидетельствуют о многом.

Отец Соловьева Сергей Михайлович умер в 1879 году. С его уходом сын лишился единственного наставника, защитника и радетеля. Смерть отца не прошла для сына бесследно. Он заболел невралгией, перешедшей в неврит. Это в значительной степени затруднило ему и без того сложную жизнь.

Соловьев никогда не был отшельником в полном смысле этого слова. Странствующий Рыцарь, он всегда занимал активную гражданскую позицию. В марте 1891 года был убит Александр II, и Соловьев потребовал от наследника, чтобы тот помиловал убийцу отца. Это стоило ему места в Министерстве народного образования. Он ушел оттуда без всякого сожаления и стал преподавать на Бестужевских курсах. Однако его публичные лекции были запрещены, и главным образом после одной из них — «Об упадке средневекового миросозерцания». Но режим слежки и запретов не остановил Соловьева. Он обвинил церковных иерархов в отклонении от православия, что, естественно, не улучшило его положения. Встреча с Софьей Петровной Хитрово, которую он полюбил, не принесла ему ни радости, ни счастья. Роман их продолжался почти всю его жизнь, но был бесплоден во многих отношениях. Тем не менее в немалой степени обогатил его поэтическое творчество.

Фундаментальные философские труды Соловьева, такие, как «Духовные основы жизни» и «Оправдание добра», оказали сильнейшее влияние на образованную и творческую Россию и поставили его в ряд самых выдающихся мыслителей страны. Знаток многих языков, глубочайший философ и талантливый поэт, положивший начало целому направлению символизма, он, однако, оставался официально не признанным, что в России случалось довольно часто.

Он проводил долгие дни за работой на даче под Петербургом, которую называл «Пустынькой».

«Я в Пустыньке жил почти все время, — писал он, — совершенно один, в огромном, старом, холодном доме, спал большей частью не раздеваясь в двух пальто, зато много работал, написал весьма большую главу из ветхозаветной теократии. Писал по новой методе, а именно: без всяких черновых, а прямо набело — под один локоть Библию, под другой белую бумагу и строчу»[64]. К этому надо добавить, что Библия была на древнееврейском языке.

Но, несмотря на такую усиленную работу, он часто «уходил в бега», посещая иные страны или отправляясь по городам и весям самой России. Дух Странствующего Рыцаря не позволял ему долго находиться на одном месте. «Из всех мест, — писал он в письме к сестре, — на земном шаре я, конечно, предпочитаю два: Пустыньку (когда не слишком холодно) и дом Лихутина (когда не слишком музыкально). Но, увы! Окончательно фиксироваться не могу ни там, ни здесь, ибо je suis ne sous l’astre des voyages[65], или, говоря высоким библейским слогом, должен ходить перед Господом, что, конечно, лучше, чем ходить перед людьми на задних лапах. Малая способность к делу последнему и не позволяет мне в наши (довольно подлые) времена найти себе постоянную житейскую рамку. А может быть, это собственная натура и судьба. Не правда ли, это удивительно, что, когда мы были еще детьми, папа называл Всеволода волком, а меня печенегом»[66].

Для таких личностей, как Соловьев, не существовало в действительности «житейских рамок». Ибо никакие «житейские рамки» не в состоянии были удержать свободный дух Мыслителя и Творца.

В те годы внешность Соловьева обрела свою завершенность, и он стал походить на ветхозаветного Моисея. В 1885 году известный художник Н.М. Крамской написал его портрет. Он регулярно приходил на сеансы художника и терпеливо высиживал до конца. Ему было интересно наблюдать за чудом художественного творчества, и портрет сохранил заинтересованное выражение внимательных глаз великого философа.

И снова путешествие — сначала Гапсаль, затем Вена и Загреб. В дороге он написал предисловие к своей «Теократии», где есть такие слова:

«А относительно противников этого дела мы считаем себя in statu belli[67] и занимаемся ими лишь постольку, поскольку они могут доставить нам военную добычу»[68].

В нем жили воин и работник. От теории он бесстрашно переходил к действию. От теократии — к объединению церквей. В первую очередь православной и католической. Когда он вернулся в Россию, церковь начала на него гонения. Публикация многих его работ была запрещена. Подобная ситуация повторится в следующем веке, когда то же самое сделает светская власть «новой» России, но тогда его уже не будет в живых.

Гонения и запреты не самым лучшим образом влияют даже на самые мужественные души. Соловьев удалился в Сергиев Посад, где в небольшой гостинице под сенью Троице-Сергиевой лавры встретил новый 1887 год. Сюда, в Лавру, где покоились мощи Великого русского святого, Великий русский философ приезжал, когда ему становилось невмоготу. Дух Сергия, витавший в монастыре, приносил ему утешение, укреплял его и обадривал. Здесь он набирался сил духовных и физических.

Затем он снова уехал в Европу, надолго задержался в Париже и осенью 1888 года возвратился в Москву.

Здесь он размышляет и пишет о новой религии — религии Святого Духа. Трудно сейчас сказать, соотносил ли он в этих размышлениях царство Святого Духа с Миром Огненным, как делал это Дмитрий Мережковский. Позже в Живой Этике Огненный Мир будет осмыслен как цель Космической эволюции человечества. Опережающая время философская мысль Соловьева беспокоила и будоражила застоявшиеся мозги и церковных иерархов, и государственных идеологов. Он отходит от церкви, что дается ему крайне нелегко. Он тяжело болеет и после выздоровления мечется между Москвой и Петербургом, зарабатывает на жизнь литературным трудом и случайными лекциями. Но во всей этой тяжелой бытийной круговерти время от времени у него возникают какие-то светлые предчувствия.

«Чувствую неожиданные и беспричинные приливы молодости, — писал он в августе 1891 года брату Михаилу, — хотя седею все больше и больше. Но седина, как сказал какой-то поэт, есть снег, под которым греется посев будущего мира»[69].

И снова его поэзия обретает второе дыхание: становится прозрачной, изысканной и легкой.

Сказочным чем-то повеяло снова…

Ангел иль демон мне в сердце стучится?

Форму принять мое чувство боится…

О, как бессильно холодное слово![70]

И еще:

Слов нездешних шепот странный,

Аромат японских роз…

Фантастичный и туманный

Отголосок вешних грез[71].

Через некоторое время в аристократическом кружке Соллогубов, Трубецких, Сухотиных он увидел стройную молодую женщину с нежной кожей. Чуть косо поставленные глаза делали ее похожей на японку.

«Аромат японских роз».

Он понял, что это она. Ее звали Софья Михайловна Мартынова. Опять София.

И снова он заметался, как кочевник по широкой ковыльной степи. Петербург — Москва, Москва — Петербург, и так бесконечно. Он встречался с ней на вокзалах, полустанках, в вагонах поездов. Он понимал, что здесь тоже ничего не получится, что сказка развеется вместе с «ароматом японских роз». Но ему было жаль мечты, и он еще какое-то время пытался удержать ее. Но руки слабели, душа остывала, и сердце начинало биться все ровнее. К концу 1892 года все кончилось, чтобы никогда больше не возобновиться. Он отправляется в Швецию, затем в Шотландию и Францию. В парижском отеле он пишет стихотворение «Память», которое посвящает С.П. Хитрово. Стихотворение выстраданное, пронзительное и горькое.

Мчи меня, память, крылом нестареющим

В милую сердцу страну.

Вижу ее на пожарище тлеющем

В сумраке зимнем одну.

Горькой тоскою душа разрывается,

Жизни там две сожжены,

Новое что-то вдали начинается

Вместо погибшей весны.

Далее, память! Крылом тиховеющим

Образ навей мне иной…

Вижу ее на лугу зеленеющем

Светлою летней порой.

Солнце играет над дикою Тосною,

Берег отвесный высок…

Вижу знакомые старые сосны я,

Белый сыпучий песок…

Память, довольно! Вся скорбь пережитая

Вновь овладела душой,

Словно те прежние слезы пролитые

Льются воскресшей волной[72].

В конце 1893 года он возвращается в Петербург, а оттуда уезжает в Финляндию на озеро Сайма.

Там, на застывшем и снежном озере, стояла благодатная тишина, людей вокруг почти не было, а те, что появлялись, были неразговорчивы и молчаливы. Рядом с этим дивным по своей красоте озером у него обостряется пророческое ясновидение. Его начинает мучить предчувствие мировой катастрофы. От этого предчувствия становилось страшно, и ему казалось, что он слышит крики и стоны тех, кого убивали, и тех, кто умирал. Стараясь забыться, он работал, работал, работал… Готовил книгу «Серебряный век русской лирики», которую посвятил А.А. Фету.

И я хочу, средь царства заблуждений,

Войти с лучом в горнило вещих снов,

Чтоб отблеском бессмертных озарений

Вновь увенчать умолкнувших певцов[73].

Его тревожила судьба России. «Неужели Россия обречена на нравственную засуху, как на физическую?»[74] — спрашивал он. И снова мучительные мысли о неизбежной катастрофе возвращаются к нему. Из письма к В.Л. Величко летом 1897 года: «Ничего крупного, но:

Есть бестолковица,

Сон уж не тот,

Что-то готовится,

Кто-то идет.

Ты догадываешься, что под “кто-то” я разумею самого антихриста. Наступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явственным, хоть и неуловимым дуновением, — как путник, приближающийся к морю, чувствует морской воздух прежде, чем увидит море»[75].

Он был выбит из своего относительного равновесия, конфликтовал с друзьями и коллегами. Весной 1898 года неожиданно для всех отправился в Египет. Пароход, на котором он плыл, натолкнулся в Пирейской гавани на берег, и его снимали с мели целых двенадцать часов. Но Соловьев благополучно прибыл к месту назначения. Его план из Египта достичь Палестины не осуществился. Кончились деньги, и занять было не у кого. Из Египта он вернулся освеженный и бодрый, но этого состояния хватило ненадолго. Работа изнуряла его, но он не мог без нее. Это все, что ему оставалось. Он начал писать «Теоретическую философию», сотрудничал с журналом «Мир искусства», в котором участвовали крупные философы, художники и поэты. Потом порвал с ним и сразу же уехал в Канны, затем в Женеву и Лозанну. Вернулся в Москву и поселился в «Славянском базаре». Поездки перестали действовать на него благотворно, а окружавшая жизнь и люди становились враждебными, а иногда просто непереносимыми. Временами казалось, что ему не хватает воздуха, что он задыхается в этом чуждом мире. Его телесная оболочка вступала в острое противоречие с тем мощным духом, который ей приходилось в себе удерживать. Бытийная неустроенность и бытовая неприспособленность усугубляли и без того тяжелые его обстоятельства. Куда бы он ни поворачивался, всюду он ощущал острые углы земной жизни, ее тяжелую разящую руку. Рядом с ним не было никого, кто мог бы защитить его и поддержать. Великий Дух, пришедший на Землю, чтобы помочь ей, оказался один на один с ее бедами, проблемами и непросветленностью.

Он вышел на бой с открытым забралом, Странствующий Рыцарь Космоса, достаточно гордый и бесстрашный, чтобы просить у кого-то помощи. И если дух его был высок, силен и нес в себе божественное начало Высшего, то его доспехи были сотворены из несовершенной земной материи и долго выдержать бой, по законам физического плотного мира, не могли. Последний раз Сергей Соловьев, его племянник, видел Владимира Соловьева весной 1900 года. «Был жаркий май, — вспоминал он. — Я кончал экзамены из 4-го класса в 5-й. Соловьев пришел к нам вечером с корректурными гранками “Повести об антихристе”. Мы решили пригласить Б.Н. Бугаева, молодого поэта, жившего в одном с нами доме Богданова, на углу Арбата и Денежного переулка. Этот поэт, теперь известный под именем Андрея Белого, был весь охвачен идеями Соловьева и только что написал мистерию в стихах об антихристе, озаглавленную “Пришедший”. В своей статье о Соловьеве (в книге “Арабески”) Белый дает прекрасное описание этого незабвенного вечера в мае 1900 г., когда мы все в последний раз видели Соловьева. Читая “Старец Иоанн поднялся, как белая свеча”, Соловьев сам приподнялся в кресле. Помню, как отрывисто, захлебываясь яростью, гремел его голос: “Анафема! Анафема! Анафема!” “Я написал это, чтоб высказать мой окончательный взгляд на церковный вопрос”, — сказал Соловьев, закончив чтение.

Перешли пить чай в гостиную. Соловьев сидел, сгорбившись, обложенный корректурными листами “Пасхальных писем”. Некоторые из них он читал вслух за чаем. Андрей Белый находился в экстазе. Соловьев с радостным удивлением следил за этим молодым человеком, разделявшим его идеи, которые для всех в то время казались безумием. Поднимался разговор о том, чтобы прочитать мистерию “Пришедший”. Но было уже поздно, все устали. “До осени, Борис Николаевич”, — ласково простился Соловьев с Белым»[76]. Но этой встрече уже не суждено было состояться.

В июне этого же года у Соловьева произошла беседа с В.Л. Величко по поводу его «Повести об Антихристе».

«— А как Вы думаете, — спросил Соловьев, —

что будет мне за это?

— От кого?

— Да от заинтересованного лица! От самого!

(антихриста. — Л.Ш.).

— Ну, это еще не так скоро.

— Скорее, чем Вы думаете»[77].

Соловьев оказался прав. Не прошло и двадцати лет, как пришла антихристова расправа. Книги Соловьева были запрещены, а сам он был подвергнут хуле и поношению. Его имя было предано на родине забвению.

Предчувствиями и прозрениями в начале ХХ века были охвачены многие. Сергей Михайлович Соловьев, племянник философа, в декабре 1917 года, через месяц после революции, написал стихотворение «Другу Борису Бугаеву».

Твой сон сбывается. Слышнее и слышней

Зловещий шум толпы, волнующейся глухо.

Я знаю, ты готов. Пора. Уж свист камней,

Толпою брошенных, стал явственен для слуха.

Пребудем до конца покорны небесам.

Их воля вышняя на нас отяготела.

Нас люди умертвят и бросят жадным псам

Камнями острыми израненное тело.

Теперь обнимемся. Окончен трудный путь.

Не просим чуда мы. К чему просить о чуде?

Молитву сотворив, подставим смело грудь

Отточенных камней на нас летящей груде[78].

«Камнями острыми» была забита Духовная революция, а также те, кто ее начал. Многие из них покинули Россию и публиковались лишь за рубежом.

«Я чую близость времен, — вспоминает В.Л. Величко слова Соловьева, — когда христиане будут опять собираться на молитву в катакомбах, потому что вера будет гонима, — быть может, менее резким способом, чем в нероновские дни, но более тонким и жестоким: ложью, насмешкой, подделками, да мало ли еще чем! Разве ты не видишь, кто надвигается? Я вижу, давно вижу!»[79]

Последний раз Величко и Соловьев виделись за месяц до его ухода из жизни.

«Он был явно болен, — пишет Величко, — и сознавал это. Он был грустен, задумчив, говорил о религии, об антихристе; несколько раз за этот вечер он то выражал сомнение в возможности успеть сделать то или иное, то спрашивал немного дрожащим голосом, словно желая получить успокоительный утвердительный ответ: “Ведь мы же увидимся! Ведь не в последний раз мы видимся?!”»[80]

Несмотря на плохое состояние здоровья, он отправился в странничество по России. Затем вернулся в Пустыньку и написал свои последние стихи о белых колокольчиках.

В грозные, знойные

Летние дни —

Белые, стройные

Те же они.

Призраки вешние

Пусть сожжены, —

Здесь вы, нездешние,

Верные сны.

Зло пережитое

Тонет в крови, —

Всходит омытое

Солнце любви.

Замыслы смелые

В сердце больном, —

Ангелы белые

Встали кругом.

Стройно-воздушные

Те же они —

В тяжкие, душные,

Грозные дни[81].

С точки зрения поэзии, ее образов, ее стилистики, стихи совершенны. Духовная наполненность сделала их прозрачными, нездешними. Предчувствие, заключенное в них, свидетельствует о пушкинской светлой печали и надежде на освобождение:

Ангелы белые

Встали кругом.

И все же казалось, что ничто пока в его жизни не предвещало ни рокового исхода, ни особых потрясений. Тогда никто не мог предположить, что и умрет он вскоре под чужой, хотя и гостеприимной крышей в подмосковном имении Трубецких «Узкое». Воспоминания Сергея Николаевича Трубецкого, брата Евгения Николаевича, об этом времени ярки, драматичны и глубоко человечны.

«Выехал он, — писал Сергей Николаевич, — совершенно здоровый из с. Пустыньки, но уже по приезде в Москву почувствовал себя нездоровым. 15-го утром, в день своих именин, он был в редакции “Вопросов философии”, где оставался довольно долго и послал рассыльного переговорить со мной по телефону. Я звал его к себе, в подмосковную моего брата, с. Узкое, и предложил ему ехать из Москвы с Н.В. Давыдовым, его хорошим знакомым и моим родственником, которого я ждал к обеду. В редакции Владимир Сергеевич не производил впечатление больного. Был разговорчив и даже написал юмористическое стихотворение. Из редакции он отправился к своему другу А.Г. Петровскому, которого он поразил своим дурным видом, а от него уже совсем больной прибыл на квартиру Н.В. Давыдова. Не заставши его дома, он вошел и лег на диван, страдая сильной головною болью и рвотой. Через несколько времени Н.В. Давыдов вернулся домой и был очень встревожен состоянием В.С., объявившего ему, что едет с ним ко мне в Узкое. Он несколько раз пытался отговорить его от этой поездки, предлагал ему остаться у себя, но В.С. решительно настаивал. “Этот вопрос принципиально решенный, — сказал он, — и не терпящий изменения. Я еду, и если Вы не поедете со мной, то поеду один, а тогда хуже будет”. Н.В. Давыдов спрашивал меня по телефону, и я, думая, что у Соловьева простая мигрень, советовал предоставить ему делать, как он хочет. Прошло несколько часов, в продолжение которых больной просил оставить его отлежаться. Наконец он сделал усилие, встал и потребовал, чтобы его усадили на извозчика. Наступил вечер, погода была скверная и холодная, шел дождик, предстояло ехать 16 верст, но оставаться Соловьев не хотел. Дорогой ему стало хуже, он чувствовал дурноту и полный упадок сил, и когда он подъехал, его почти вынесли из пролетки и уложили на диван в кабинете моего брата, где он пролежал сутки не раздеваясь.

На другой день, 16-го, был вызван доктор А.Н. Бернштейн, а 17-го приехал Н.Н. Афанасьев, который и пользовал В.С. до самой его смерти. Кроме того, его посещали московские доктора А.А. Корнилов, бывший у него три раза, профессор А.А. Остроумов, следивший за болезнью, и А.Г. Петровский. Так как Н.Н. Афанасьев должен был временно отлучиться по делам службы, то на помощь ему был приглашен А.В. Власов, ординатор профессора Черинова, находившийся при больном безотлучно.

Врачи нашли полнейшее истощение, упадок питания, сильнейший склероз артерий, цирроз почек и уремию. Ко всему этому примешался, по-видимому, и какой-то острый процесс, который послужил толчком к развитию болезни.

В последние дни температура сильно поднялась (в день смерти до 40 градусов), появились отек легких и воспаление сердца… Первые дни В.С. сильно страдал от острых болей во всех членах, особенно в почках, спине, голове и шее, которую он не мог повернуть. Затем боли несколько утихли, но осталось дурнотное чувство и мучительная слабость, на которую он жаловался. Больной бредил и сам замечал это. По-видимому, он все время отдавал себе отчет в своем положении, несмотря на крайнюю слабость. Он впадал в состояние полузабытья, но почти до конца отвечал на вопросы и при усилии мог узнавать окружающих.

Первую неделю он иногда разговаривал, особенно по общим вопросам, и даже просил, чтобы ему читали телеграммы в газетах. Его мысль работала и сохраняла ясность еще тогда, когда он с трудом мог разбираться во внешних своих восприятиях.

<…> Сидя около него, перекидывался с ним словами о великом и грозном историческом перевороте, который мы переживаем и который он давно предсказывал и предчувствовал. <…> В.С. говорил и о внешних осложнениях, о грозящей опасности панисламизма, о возможном столкновении с Западом, о безумных усилиях иных патриотов наших создать без всякой нужды очаг смуты в Финляндии под самой столицей…

<…> На второй же день он стал говорить о смерти, а 17-го он объявил, что хочет исповедаться и причаститься, “только не запасными дарами, как умирающий, а завтра после обедни”. Потом он много молился и постоянно спрашивал, скоро ли наступит утро и когда придет священник. 18-го он исповедовался и причастился св. таин. с полным сознанием. Силы его слабели, он меньше говорил, да и окружающие старались говорить с ним возможно меньше, он продолжал молиться то вслух, читая псалмы и церковные молитвы, то тихо, осеняя себя крестом. Молился он и в сознании, и в полузабытьи. Раз он сказал моей жене: “Мешайте мне засыпать, заставляйте меня молиться за еврейский народ, мне надо за него молиться” и стал громко читать псалмы по-еврейски… Смерти он не боялся, — он боялся, что ему придется “влачить существование”, — и молился, чтобы Бог послал ему скорую смерть.

24-го числа приехала мать В.С. и его сестры. Он узнал их и обрадовался их приезду. Но силы его падали с каждым днем. 27-го ему стало как бы легче, он меньше бредил, легче поворачивался, с меньшим трудом отвечал на вопросы, но температура начала быстро повышаться, 30-го появились отечные хрипы, а 31-го в 9 1/2 вечера он тихо скончался»[82]. Это случилось в июле 1900 года.

Далее к этим горьким и печальным воспоминаниям присоединяется Сергей Михайлович Соловьев, его племянник:

«Гроб поставили в церковь. Никто даже не читал над покойником. Вечером 2 августа мы с отцом достигли наконец Узкого. О смерти Соловьева мы узнали в этот день, 2 августа, на пути из Швейцарии, купив газету на станции между Смоленском и Можайском. Двинулись мы в Россию, получив неожиданную телеграмму: “Ton frère Vladimir est malade à Moscou, chez Troubetzkoi, reviens”[83].

С.Н. Трубецкой встретил нас на крыльце. Он горячо сжал руку моего отца и голосом, в котором слышались слезы, сказал: “Ах, Михаил Сергеевич, как я вас ждал!” Он повел нас в церковь, снял с лица умершего мешок со льдом. Голова Соловьева, гладко остриженная, казалась неожиданно маленькой. Ничего от Моисеева величия. Мой отец пожелал остаться наедине с братом; мы вышли на церковное крыльцо, под черное августовское небо, усеянное звездами. Мы узнали, что в этот день приезжала Софья Петровна и говорила о желании Соловьева быть похороненным в Пустыньке. Но сестры покойного отнеслись к Хитрово холодно…

Утром 3 августа состоялось отпевание в университетской церкви св. Татианы, той самой, где мальчику Володе при звуках Херувимской песни явилась дева, “пронизанная лазурью золотистой, с цветком нездешних стран в руке”. Москва была совсем пуста, в церкви небольшая кучка народа. В отпевании приняли участие: сакелларий Благовещенского собора Н.М. Иванцов, брат А.М. Иванцова-Платонова, молодой иеромонах Петр Зверев (теперь епископ), старый духовник Соловьевых Ф.М. Ловцов от Успенья на Могильцах. Из Петербурга приехал князь А.Д. Оболенский. Гроб украсили венками. На одном из них было написано: “Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало!”

Кадила звенели, старый Федор Мартынович Ловцов плакал, утирая слезы платком с широкой красной каймой. Замороженное лицо умершего начало оттаивать, по щекам стекали капли, похожие на слезы… Похоронная процессия двинулась от университета к Новодевичьему монастырю. <…>

Вечером С.Н. Трубецкой пришел к нам и, тяжело опустившись в кресло, сказал: “Да, сегодня мы схоронили самого большого русского человека!”»[84]

Сергей Николаевич был прав. К этому можно добавить — великого русского человека, пророка и мыслителя, предтечу нового космического мироощущения, стоявшего у истоков российской Духовной революции. Среди участников скромной процессии, сопровождавшей Владимира Соловьева в его последний земной путь, вряд ли нашлось хотя бы несколько человек, которые осознавали бы, что провожают они в последний путь человека, который определил основные магистрали Космической эволюции не только ХХ века, но и ХХI. До начала нового, ХХ века оставалось всего 5 месяцев…

* Печатается по: Шапошникова Л.В. Тернистый путь красоты. М., 2001.

[1] О Владимире Соловьеве. Томск, 1997. С. 89.

[2] Там же. С. 44 — 45.

[3] Там же. С. 45.

[4] Соловьев Владимир. Избранное. СПб., 1998. С. 46.

[5] Соловьев Владимир. Избранное. С. 180.

[6] О Владимире Соловьеве. С. 49.

[7] Блок Александр. Сочинения в двух томах. М., 1955. Т. 2. С. 342.

[8] О Владимире Соловьеве. С. 116.

[9] Там же. С. 115.

[10] Соловьев В.С. Сочинения. М., 1994. С. 307.

[11] Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства. В двух томах. М., 1994. Т. 1. С. 103 — 104.

[12] Блок Александр. Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 346.

[13] О Владимире Соловьеве. С. 94 — 95.

[14] Соловьев Владимир. Избранное. С. 103.

[15] Там же. С. 282.

[16] Соловьев Владимир. Чтения о богочеловечестве. Статьи. Стихотворения и поэма. Из «Трех разговоров»: Краткая повесть об Антихристе. СПб., 1994. С. 379.

[17] Соловьев Владимир. Чтения о богочеловечестве. Статьи. Стихотворения и поэма. Из «Трех разговоров»: Краткая повесть об Антихристе. С. 381.

[18] Соловьев Владимир. Избранное. С. 12.

[19] О Владимире Соловьеве. С. 86.

[20] Там же. С. 87 — 88.

[21] Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. С. 148.

[22] О Владимире Соловьеве. С. 124.

[23] Соловьев Владимир. Чтения о богочеловечестве. Статьи. Стихотворения и поэма. Из «Трех разговоров»: Краткая повесть об Антихристе. С. 405.

[24] Там же. С. 406 — 407.

[25] Там же. С. 408.

[26] Там же.

[27] Там же. С. 409

[28] Там же.

[29] Соловьев Владимир. Чтения о богочеловечестве. Статьи. Стихотворения и поэма. Из «Трех разговоров»: Краткая повесть об Антихристе. С. 409.

[30] Там же. С. 410.

[31] О Владимире Соловьеве. С. 177.

[32] Иванов Вячеслав. Родное и вселенское. М., 1994. С. 345.

[33] Соловьев Владимир. Избранное. С. 60 — 61.

[34] О Владимире Соловьеве. С. 97.

[35] Там же. С. 56.

[36] Там же. С. 57.

[37] О Владимире Соловьеве. С. 80.

[38] Там же. С. 125.

[39] Там же. С. 121.

[40] Там же. С. 120.

[41] Там же. С. 49.

[42] Там же. С. 57.

[43] Там же. С. 98 — 99.

[44] Там же. С. 51.

[45] Там же. С. 52.

[46] О Владимире Соловьеве. С. 53 — 54.

[47] Там же. С. 69.

[48] Там же. С. 90.

[49] Там же. С. 5.

[50] Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. С. 380.

[51] Там же. С. 29 — 30.

[52] Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. С. 30.

[53] Там же. С. 78.

[54] Там же. С. 77.

[55] Там же. С. 83.

[56] Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. С. 84.

[57] Там же. С. 96.

[58] Человеческого ума самого по себе (лат.).

[59] Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. С. 98.

[60] Там же.

[61] Там же. С. 127.

[62] Там же. С. 130.

[63] Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. С. 162.

[64] Там же. С. 224.

[65] Я родился под звездой путешествий (фр.).

[66] Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. С. 225 — 226.

[67] В состоянии войны (лат.).

[68] Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. С. 229.

[69] Там же. С. 280.

[70] Соловьев Владимир. Избранное. С. 68.

[71] Там же. С. 69.

[72] Соловьев Владимир. Избранное. С. 92.

[73] Там же. С. 150.

[74] Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. С. 331

[75] Там же.

[76] Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. С. 370.

[77] Там же. С. 371.

[78] Там же. С. 386.

[79] Там же. С. 371 — 372.

[80] Там же. С. 372.

[81] Соловьев Владимир. Чтения о богочеловечестве. Статьи. Стихотворения и поэма. Из «Трех разговоров»: Краткая повесть об Антихристе. С. 408.

[82] Вестник Европы. 1900, сентябрь. С. 412.

[83] «Твой брат Владимир болен в Москве у Трубецких, возвращайся» (фр.).

[84] Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. С. 379 — 380.