№ 40-2011-2 |

Т.О. Пономарева _________

Дом и музей Владимира Набокова _________

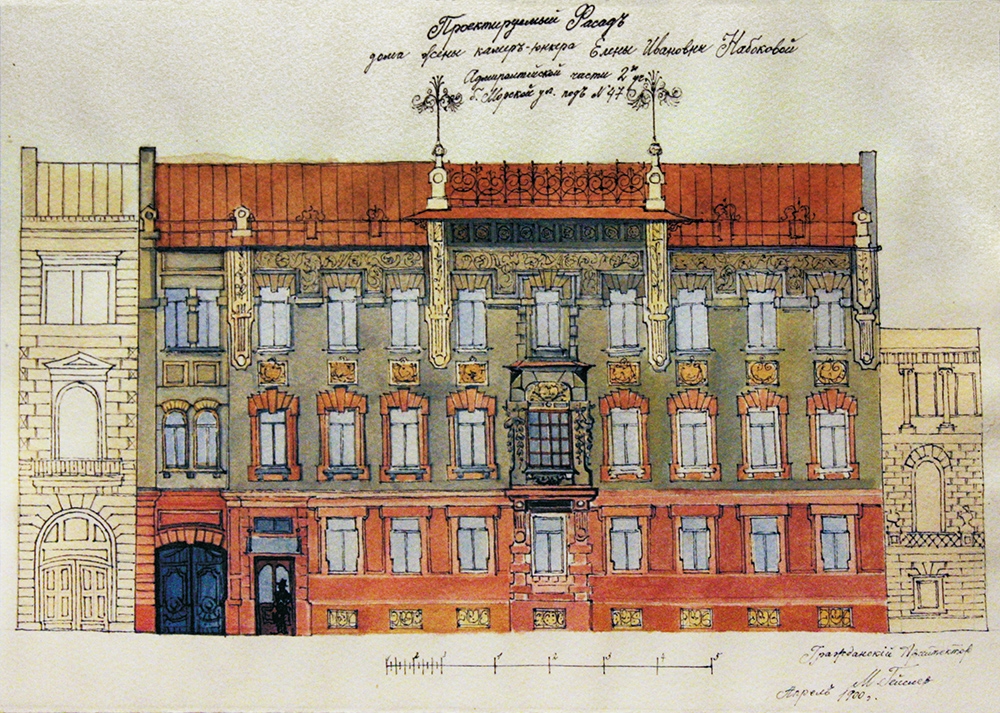

…У нас был на Морской (№ 47) трехэтажный, розового гранита, особняк с цветистой полоской мозаики над верхними окнами. После революции в него вселилось какое-то датское агентство, а существует ли он теперь – не знаю. Я там родился – в последней (если считать по направлению к площади, против нумерного течения) комнате, на втором этаже…

Владимир Набоков. «Другие берега»

Уже много лет я каждый день прихожу на работу в тот самый особняк розового гранита и почти каждый день слышу от посетителей нашего музея один и тот же вопрос: почему Набоков никогда не имел своего дома в Америке или в Европе? Действительно, после вынужденного отъезда из Петербурга в ноябре 1917 года у Набокова никогда не было ни своего дома, ни квартиры. За долгие годы жизни в Германии и Франции он, как и большинство русских беженцев, снимал скромные квартиры или комнаты; в Америке Набоковы жили в домах, которые они арендовали у своих коллег по университету. После неожиданного для него коммерческого успеха романа «Лолита» Набоков мог позволить себе покупку дома, однако он этого не сделал, ни в Америке, ни в Европе. Вместо этого он надолго поселился в отеле «Монтрё Палас», где и прошли последние шестнадцать лет его жизни. Сам Набоков в ответ на этот вопрос обычно отшучивался: в доме, говорил он, должны быть старые слуги, а если я куплю дом сейчас, то мои слуги уже не успеют постареть.

Как бы то ни было, дом в Петербурге на Большой Морской оставался для него «единственным домом в мире», в который он не смог вернуться при жизни, но вернулся своими книгами. Сейчас в доме находится Музей Владимира Набокова, тоже единственный в мире.

В те годы, когда Набоковы поселились в отеле «Монтрё Палас», он казался очень похожим на петербургскую «Асторию», которую от набоковского особняка отделяют всего четыре дома. Сейчас и номер Набоковых на шестом этаже, и сам отель перестроены, и уже мало что осталось от того стиля Аrt Nouveau, который окружал Набокова и в петербургском детстве, и в последние годы жизни. О Набокове в отеле напоминает только название номера и скульптура недалеко от входа, где Набоков теперь окружен его современниками-музыкантами. Правда, джаз и рок-музыку Набоков, выросший неподалеку от Мариинского театра, и, по его словам, двенадцать раз слушавший там оперу Глинки «Руслан и Людмила», так и не смог полюбить.

А в доме на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге, где 10 (23) апреля 1899 года родился писатель, изменилось не так много. За долгие годы дом, конечно, лишился многих деталей интерьера. Но главное уцелело – и лестницы, и витражи, и резные деревянные панели на стенах и потолке, и даже монограммы ЕН (Елена Набокова), напоминающие о владелице особняка. Иногда бывают и неожиданные находки: например, при ремонте в чулане вдруг обнаружили обрывок телеграммы, адресованной «г. Набокову».

Почти не изменился и вид из окон дома, и сама улица, ведущая к Невскому проспекту через Исаакиевскую площадь. Улица долгое время носила имя другого великого русского изгнанника, Александра Ивановича Герцена. В девяностые годы прошлого века ей вернули историческое имя, и теперь это снова дом № 47 по Большой Морской.

Дом был построен еще в восемнадцатом веке и пережил многих владельцев. Среди них и сестра директора Царскосельского Лицея Каролина Энгельгардт, и семья Хитрово, и князь А.А. Суворов, внук знаменитого полководца.

В 1897 году дом купил Иван Васильевич Рукавишников, действительный статский советник, один из трех братьев Рукавишниковых – наследников уральских и сибирских рудников и приисков. Двое из братьев жили в Москве: один из них, Константин, был Московским городским головой, другой, рано умерший Николай – известнейшим московским благотворителем, основателем приюта для малолетних правонарушителей. Иван Васильевич жил в Петербурге, здесь выросли его дочь Елена и сын Василий. Дом на Морской был куплен как приданое для Елены перед ее свадьбой с Владимиром Дмитриевичем Набоковым. Набоковы поселились в нем в 1897 году сразу после свадьбы и прожили до 1917 года. Здесь родились пятеро их детей – Владимир, Сергей, Елена, Ольга и Кирилл.

В 1901 году особняк был основательно перестроен по проекту архитектора М.Ф. Гейслера, в нем появился третий этаж и все доступные тогда технические новшества – самая современная система отопления и электрического освещения и лифт. Была и комната-изолятор с отдельной канализацией на случай, если кого-то из семьи настигнет инфекционная болезнь. В доме был телефон и специальная для него комната, которую так и назвали – телефонная.

Важной деталью убранства здания стали витражные окна. Над входом сохранился витраж с традиционным для петербургского модерна орнаментом из разноцветных ромбов. Интересно, что мотив ромбов из цветного стекла встречается во многих произведениях Набокова, вплоть до позднего романа «Посмотри на арлекинов». Сохранились и витражи в окне второго этажа, выходящего во двор, выполненные в знаменитой мастерской Эрнеста Тоде в Риге.

Набоковы не занимались целенаправленным коллекционированием, но в доме было и собрание западноевропейской живописи, принадлежавшее родителям Елены Ивановны, и большая коллекция графики современных им художников – Бакста, Бенуа и других. Много было и подарков от авторов – ведь Набоковы, как было принято тогда в России, много средств и времени отдавали благотворительности. Они жертвовали деньги и Обществу для пособия нуждающимся литераторам (Литературному фонду), и Мариинскому театру, и бесчисленным другим организациям и объединениям.

Уезжая из своего родного дома в ноябре 1917 года, никто из Набоковых не думал, что покидает его навсегда. Они взяли с собой вещей на несколько месяцев, рассчитывая переждать столичные беспорядки в Крыму, в имении своих друзей. Дом остался, с книгами, с картинами на стенах, с рисунками бабочек на изразцах печи, которые сделал уже тогда увлекавшийся энтомологией Владимир, с игрушками младших детей. Первое время дом оставался под надзором управляющего, но вскоре и ему с семьей пришлось уйти. Не только дом, но и все движимое имущество было национализировано, наиболее ценные вещи были вывезены в существовавший тогда Государственный музейный фонд. Картины попали в музеи, некоторые книги – в библиотеки, но большая их часть, по обычаю двадцатых годов, была продана за границу. Владимир Набоков позже вспоминал, как он случайно находил у парижских букинистов книги с экслибрисом своего отца.

Отъезд из дома еще нельзя было назвать бегством – Набоковы рассчитывали скоро вернуться, однако после полутора лет жизни в Крыму им пришлось, как и десяткам тысяч российских семей, бежать из России навсегда.

Сначала Набоковы, по традиции русских политэмигрантов предыдущего века, направились в Лондон, где жил один из братьев Владимира Дмитриевича, дипломат Константин Дмитриевич. Однако, в отличие от Герцена, сохранившего имение и доходы от него в России, Набоковы не могли оплачивать жизнь в Лондоне и через год перебрались в Берлин, который скоро стал основным центром русской эмиграции. Здесь Владимир Дмитриевич стал работать редактором русской газеты «Руль», брался и за любую другую работу. Одной из последних был перевод переписки Николая Второго и Александры Федоровны (они переписывались по-английски). Эту работу В.Д. Набоков закончить не успел, в марте 1922 года он был убит русскими террористами-монархистами. После этого семья рассеялась, Елена Ивановна с младшими детьми переехала в Прагу, а для Владимира-младшего началась самостоятельная писательская жизнь, которая приведет его в 1937 году во Францию, затем в Америку и, наконец, в Монтрё.

Никто из Набоковых, живших в этом доме, вернуться в него не смог. Только Елена Владимировна Набокова-Сикорская смогла приехать в Ленинград через пятьдесят лет, но, как она позже вспоминала, в дом ее не пустили, она смогла увидеть только лестницу.

Дом Набоковых разделил судьбу многих особняков и дворцов столицы – он стал, как сейчас бы сказали, офисным зданием. В двадцатые годы здесь долгое время работали и жили сотрудники датской компании, занимавшейся прокладкой телеграфа из Европы в Японию (то самое датское агентство). В музее хранится письмо жены одного из сотрудников компании, в котором она с удивлением описывает своим родителям роскошные интерьеры особняка, в котором ей пришлось жить. При этом о судьбе хозяев дома ей ничего не было известно.

Какие только организации здесь потом не размещались – и райвоенкомат, и управление бытового обслуживания, и самое удивительное – долгое время на первом этаже находилась организация под названием Обллит, то есть областное управление по охране государственных тайн печати – литературная цензура. Вполне вероятно, что, благодаря этой влиятельной организации, на первом этаже дома сохранилось больше деталей интерьера, чем на верхних этажах.

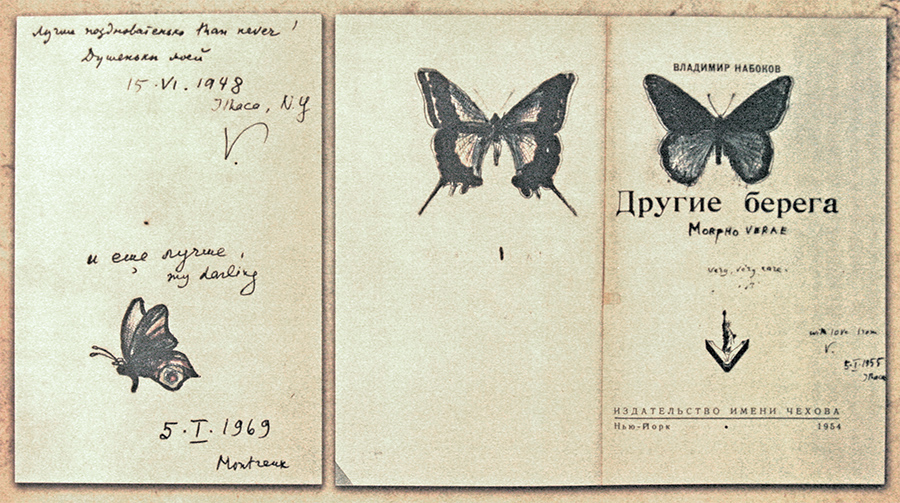

Судьба дома так же необычна, как и судьба нашего писателя – дом совершил путешествие из литературы в жизнь, а не наоборот. Много лет он был закрыт для посетителей и существовал только для читателей Набокова в его романах и рассказах, и прежде всего, конечно, в его автобиографии «Другие берега», «Speak, Memory». Впрочем, были закрыты от широкого читателя и произведения Набокова. Только в конце 80х годов прошлого века, после того как основные тексты Набокова были впервые опубликованы в России, читатели вдруг обнаружили, что в родной литературе есть еще один, дотоле неизвестный, классик. Конечно, и до перестройки у Набокова были преданные читатели в СССР – в собрании музея есть коллекции самиздата – копий, сделанных читателями самостоятельно. Подобно средневековому монастырскому скрипторию, переписчики в Советском Союзе работали изобретательно и бескорыстно, а часто и с риском, если не для жизни, то для карьеры. У нас есть и фотокопии, и перепечатанные на пишущей машинке, и даже одна рукописная копия.

Или другой пример – известное американское издательство «Ардис», специализировавшееся на русской литературе, участвовало в Московской книжной ярмарке 1977 года. По счастливой случайности, им удалось привезти на выставку, среди прочих своих изданий, и романы Набокова. Как вспоминали издатели Карл и Эллендея Проффер, сразу после открытия ярмарки все издания Набокова были просто сметены читателями со стенда издательства.

Однако создание музея в доме стало возможно только после «открытия» Набокова в России. Уже в начале девяностых годов в одной из комнат первого этажа была открыта небольшая экспозиция; постепенно музей рос и теперь занимает весь первый этаж. Официально музей открылся в 1999 году, к столетию со дня рождения Набокова. Первые девять лет он существовал как общественный музей, а с 2008 года музей вошел в состав Санкт-Петербургского государственного университета.

Первый этаж дома Набоков в своей автобиографии с улыбкой назвал piano nobile. Здесь находились просторные парадные помещения, расположенные анфиладой, – столовая, гостиная, библиотека и так называемая «комитетская комната». На втором этаже дома помещались комнаты родителей, а третий этаж был отдан детям.

Дом был с любовной точностью описан Набоковым в романе-автобиографии «Другие берега», и точность описания подтверждается новыми находками. Например, на первом этаже дома есть комната, которую в семье называли «Зеленая гостиная». Из «Других берегов» мы узнаем, что в гостиной был «высокий, расписанный бледно-зелеными облаками» потолок. Каждый, кто приходил в дом в прошлом веке, видел обычный белый потолок. Но вот в 2000 году была проведена частичная реставрация комнаты – и за грубой побелкой все увидели бледно-зеленые облака. Небо и вправду оказалось необычного зеленого цвета. Затем, уже в 2009 году, реставрация продолжилась, и оказалось, что на зеленых небесах были не только облака, но и гирлянды листьев, и даже ласточка на зеленом небе. Кто знает, может быть, это – первая из тех ласточек, которые появляются на страницах многих набоковских текстов.

Кроме гостиной, столовой и библиотеки, на первом этаже дома была еще одна комната, которую Набоковы называли «комитетской». Это название она получила после того, как В.Д. Набоков стал одним из основателей и руководителей конституционно-демократической партии (другое название – «Партия народной свободы») и соредактором ежедневной партийной газеты «Речь». Здесь действительно непрерывно заседали. Возможно, именно это детское воспоминание о долгих многолюдных заседаниях и породило тот замечательный абзац в романе «Пнин», в котором одной фразой изложена личная религия профессора Пнина, а возможно, и профессора Набокова: «Пнин <…> не верил в самодержавного Бога. Он смутно верил в некую демократию духов. Быть может, души умерших образуют комитеты, которые на своем непрерывном заседании решают участь живых».

Сейчас в бывшей комитетской комнате, где не сохранился исторический интерьер, проходят временные выставки. Среди авторов – российские и иностранные художники, фотографы. Большая часть выставок связана с Набоковым прямо или опосредованно. Скажем, в апреле прошлого года, в день рождения Набокова, мы показали большую выставку работ замечательного художника Бориса Мессерера, который вместе с женой, выдающимся поэтом Беллой Ахмадулиной, виделся с Набоковым в Монтрё в 1977 году. Они были единственными людьми из СССР (то есть неэмигрантами), которым удалось встретиться с Набоковым, и рассказ об этой встрече звучал на открытии выставки.

Одна из наших художественных выставок была связана с Набоковым «генетически» – ее автором была голландская художница и скульптор Надежда Ван Иттерзум, правнучка родной сестры В.Д. Набокова.

В этом году в апреле нас ожидает выставка графики известных петербургских художников братьев Траугот, полностью посвященная Набокову.

В бывшей библиотеке, в которой когда-то хранилось более 10 000 книг на четырех языках, сейчас экспонируются те книги, которые нам удалось собрать за годы работы музея. Это и книги из библиотеки Владимира Дмитриевича Набокова, и книги, принадлежавшие Владимиру Владимировичу, и многочисленные издания его произведений на разных языках, в том числе журналы и газеты, в которых Набоков печатался.

Когда музей создавался, в доме не оставалось ничего из набоковских предметов – все, что сейчас видят наши посетители, собрано за последние годы благодаря бескорыстной помощи наших дарителей.

Дмитрий Владимирович Набоков передал музею предметы писательского труда своего отца – карандаши, рабочие карточки с рукописями, пенсне, игру «Скрэббл» (известную в России под названием «Эрудит»), сачок для ловли бабочек.

Наш давний друг – американский коллекционер Терри Майерсе собрал и передал в дар музею огромную коллекцию первых изданий Набокова, в том числе и тех, которые когда-то принадлежали самому Набокову и на которых сохранились его автографы.

Брайан Бойд, автор двухтомной биографии Набокова, подарил личные вещи В.В. Набокова – пиджак, куртку и ботинки. Судьба этих вещей необычна и трогательна: во время работы над биографией Бойд, тогда молодой исследователь, почти ежедневно встречался с вдовой писателя Верой Евсеевной Набоковой в Монтрё. Как вспоминает Брайан, Вера Евсеевна не одобряла его стиль одежды – джинсы и свитера и однажды предложила подарить ему одежду своего покойного мужа с тем, чтобы он выглядел более «прилично». Одежду Брайан с благодарность принял, но, конечно, никогда ее не носил.

Другая необычная история – это предметы, сохраненные в семье управляющего домом Иосифа Дорзеника. После отъезда Набоковых Иосиф Павлович еще не меньше года оставался жить в доме, уже не получая платы, но стараясь сохранить все, что можно. Те вещи, которые им были подарены хозяевами дома, дочка и внучка Иосифа Павловича бережно сохранили в своей семье и позже бескорыстно передали в музей. Как вспоминала его дочь, она ребенком часто играла в гостиных с младшими Набоковыми. Это полностью подтверждает то, что мы знаем о Владимире Дмитриевиче Набокове из других источников, – он был из тех людей, у которых политические идеалы не расходятся с повседневным поведением. Один из вдохновителей и лидеров конституционно-демократической партии, убежденный противник сословной дискриминации, он и в жизни был верен демократическим принципам.

Мы благодарны и другим петербуржцам, подарившим нам драгоценные реликвии, связанные с домом Набоковых.

Среди наших дарителей необходимо упомянуть и замечательного швейцарского фотографа Хорста Таппе, который передал в дар коллекцию своих знаменитых фотографий Набокова, сделанных в 1960-х и 1970-х годах.

Мы, конечно, не ставили своей целью полное воссоздание исторической обстановки дома – интерьеров, мебели, библиотеки, коллекции живописи и графики. Отделать и обставить заново один из богатейших когда-то особняков столицы – эта задача не под силу небольшому музею, который многие годы существовал только благодаря бескорыстному труду его сотрудников и помощников и такой же бескорыстной помощи дарителей. Главным для нас стало другое – сохранить неповторимую атмосферу «единственного дома», стать тем местом, куда будут приходить все, кому интересен и дорог Набоковписатель – читатели, исследователи его творчества, переводчики, художники и музыканты, в творчестве которых есть набоковские темы и мотивы.

В научной работе мы видим свою задачу в том, чтобы объединить исследователей творчества Набокова. История набоковедения неотделима от истории публикации его произведений в разных странах. В англоязычном мире Набокова стали изучать еще при жизни, с начала семидесятых годов ХХ века. Именно тогда появились серьезные академические исследования американских литературоведов; вскоре начался выпуск первого периодического издания, ежеквартального альманаха The Nabokovian. К началу девяностых годов, когда появились первые российские исследования, в англоязычных странах уже был создан обширный корпус трудов по набоковедению. При этом объектом исследований становились преимущественно или англоязычные тексты Набокова, или английские переводы русских. Исключение составляли немногочисленные работы ученых-славистов, посвященные сравнительному анализу русских и английских текстов писателя. Российское же набоковедение, естественно, сосредоточилось на изучении наследия русского писателя Сирина. Результатом этого параллельного научного процесса стало то, что русскоязычные и иноязычные набоковеды часто недостаточно хорошо знали о работах своих иностранных коллег.

В 1999 году, когда отмечалось столетие со дня рождения Набокова, Музей провел первую международную конференцию, в которой участвовали и российские, и иностранные исследователи. В дальнейшем сложилась традиция проводить такие двуязычные конференции раз в три года. В 2002 году в Международном набоковском симпозиуме участвовали более 60 исследователей из 16 стран. В 2005 году состоялась конференция «Владимир Набоков и литература русской эмиграции». В 2009 году, уже в составе Филологического факультета СПбГУ, мы провели конференцию, посвященную 110-летию со дня рождения Набокова. В 2011 году надеемся опубликовать научный сборник, где будут собраны материалы конференций. К сожалению, из-за недостатка средств и малочисленности сотрудников музея мы не могли сделать это раньше. Мы планируем, что «Набоковский сборник» станет периодическим ежегодным изданием, которого в России не было после замечательного «Набоковского вестника», последний номер которого вышел в 2001 году. Необходимость такого издания очевидна. Количество работ по набоковедению растет и в России, и в мире, в англоязычном набоковедении сейчас есть уже четыре научных ресурса (два из них – печатные и два – в Интернете). Есть набоковедческий журнал «Круг» в Японии, готовится к выходу французский Интернет-журнал.

Научный интерес к Набокову в ХХI веке непрерывно растет. Растут и укрепляются и наши связи с многочисленной и разносторонне талантливой семьей Набоковых. Совсем недавно к нам приезжал с лекцией один из сыновей композитора Николая Набокова, двоюродного брата писателя. Американский ученый-этнограф Питер Набоков давно известен в научном мире как один из крупнейших специалистов по истории и культуре американских индейцев. В своей лекции Питер Набоков рассказал о том, как он, наполовину русский, наследник по отцу ушедшей российской дореволюционной культуры, заинтересовался другой уходящей древней культурой, совсем не похожей на российскую, но столь же ценной для единого пространства памяти нашей планеты.

Десять лет назад, на самой первой конференции, проведенной нами в музее, участников и гостей неожиданно приветствовала набоковская бабочка Vanessa Io, вдруг появившаяся на потолке комнаты. Тогда это всем показалось добрым знаком.

За эти годы музей вырос, и теперь мы мечтаем о том времени, когда весь особняк на Большой Морской снова станет домом Набокова.

Владимир Набоков: из книги «Другие берега»*

От редакции

В предисловии к русскому изданию «Других берегов» (1954) Набоков пишет, что цель предлагаемой читателю автобиографии – «описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначные очертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе. Я попытался дать Мнемозине не только волю, но и закон».

Мнемозина, в греческой мифологии богиня памяти, родила от Зевса девять дочерей, муз. Музейон, Дом муз, который выстраивает в своей книге художник – истово преданный искусству, в совершенстве владеющий магией слова, – имеет несколько измерений, и лучший экскурсовод в этом пространстве – он сам.

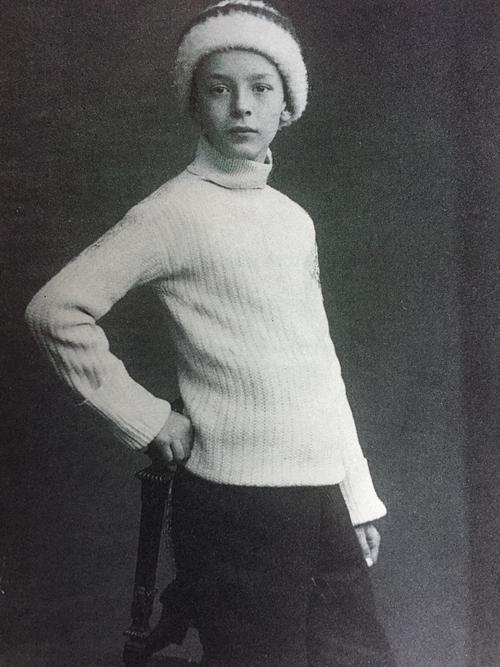

Книга Набокова – это прежде всего «свет детства», та счастливая пора, когда «нюх души безошибочен» и она проникает «с сверхчувственной ясностью», кажется, во все тайны бытия; это «единственный в мире» петербургский дом на Большой Морской, куда он никогда уже не вернется, и «родной, как собственное кровообращение, путь из нашей Выры в село Рождествено»… Это цепь мгновенных вспышек памяти – от первого снимка (июль 1902-го), излучающего солнечное сияние, где малыша держат за руки папа и мама, до последнего, в 1940-м, когда он, уже взрослый, вместе с женой (Набоков посвятил ей все свои русские книги) ведет к пристани своего шестилетнего сына. Последняя фраза в «Других берегах»: «Однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда».

В другом контексте автобиография Набокова – это путь, со всеми прихотливыми хроносмещениями и совмещениями, «по личной обочине общей истории».

И, наконец, – это метароман, попытка изгнанника, художника, выбравшего «я» из «я и мы», «через луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни», через свет собственного детства, через творчество «пробиться в свою вечность».

Страницам книги, которые мы выбрали, чтобы обозначить ее внутренний сюжет, пунктир судьбы, можно было бы попытаться дать какое-либо определение, название, например, «Дом», или «О детстве, о России, о вечности», или взять слова из набоковского текста, «Звон путеводной ноты», «Энергия памяти», но любая попытка будет лишь частью замысла «Других берегов».

Однажды мы под вечер оба стояли на старом мосту.

Скажи мне, спросил я, до гроба запомнишь – вон ласточку ту?

И ты отвечала: еще бы!

И как мы заплакали оба, как вскрикнула жизнь на лету…

До завтра, навеки, до гроба, – однажды, на старом мосту…1

Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час. Я знавал, впрочем, чувствительного юношу, страдавшего хронофобией и в отношении к безграничному прошлому. С томлением, прямо паническим, просматривая домашнего производства фильм, снятый за месяц до его рождения, он видел совершенно знакомый мир, ту же обстановку, тех же людей, но сознавал, что его-то в этом мире нет вовсе, что никто его отсутствия не замечает и по нем не горюет. <…>

В зрелом же возрасте рядовой читатель так привыкает к непонятности ежедневной жизни, что относится с равнодушием к обеим черным пустотам, между которыми ему улыбается мираж, принимаемый им за ландшафт.

<…> Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль, но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства, я перепробовал все выходы. Я отказывался от своего лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня. Я мирился с унизительным соседством романисток, лепечущих о разных йогах и атлантидах. Я терпел даже отчеты о медиумистических переживаниях каких-то английских полковников индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения под ивами Лхассы. В поисках ключей и разгадок я рылся в своих самых ранних снах. <…>

В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное на первый взгляд время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы – моего младенчества. <…>

При этом втором крещении, более действительном, чем первое, <…> я почувствовал себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое я делил, как делишь, плещась, яркую морскую воду – с другими купающимися в ней существами. Тогда-то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее, в чем-то бело-розовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, – моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в бело-золотом и твердом, держащее меня за правую руку, – отец. Они шли, и между ними шел я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца, и опять семеня посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей, – длинную, прямую, обсаженную дубками, – прорезавших «новую» часть огромного парка в нашем петербургском имении. <…>

Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям; но как же не быть мне благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений <…> Как-то раз, во время заграничной поездки, посреди отвлеченной ночи, <…> с неизъяснимым замираньем я смотрел сквозь стекло на горсть далеких алмазных огней, которые переливались в черной мгле отдаленных холмов, а затем как бы соскользнули в бархатный карман. Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг, чтобы как-нибудь отделаться от бремени этого богатства. Загадочно-болезненное блаженство не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства, – и в силу этой гармонии, они с волшебной легкостью, сами по себе, без поэтического участия, откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками.

Кроме всего, я наделен в редкой мере так называемой audition coloree – цветным слухом <…> Моей матери все это показалось вполне естественным, когда мое свойство обнаружилось впервые: мне шел шестой или седьмой год, я строил замок из разноцветных азбучных кубиков – и вскользь заметил ей, что покрашены они неправильно. Мы тут же выяснили, что мои буквы не всегда того же цвета, что ее; согласные она видела довольно неясно, но зато музыкальные ноты были для нее как желтые, красные, лиловые стеклышки, между тем как во мне они не возбуждали никаких хроматизмов. Надобно сказать, что у обоих моих родителей был абсолютный слух: но увы, для меня музыка всегда была и будет лишь произвольным нагромождением варварских звучаний. <…>

Моя нежная и веселая мать во всем потакала моему ненасытному зрению. Сколько ярких акварелей она писала при мне, для меня! Какое это было откровение, когда из легкой смеси красного и синего вырастал куст персидской сирени в райском цвету! Какую муку и горе я испытывал, когда мои опыты, мои мокрые, мрачно-фиолетово-зеленые картины, ужасно коробились или свертывались, точно скрываясь от меня в другое, дурное, измерение! <…>

«О, еще бы, – говаривала мать, когда бывало я делился с нею тем или другим необычайным чувством или наблюдением, – еще бы, это я хорошо знаю…» И с жутковатой простотой она обсуждала телепатию, и сны, и потрескивающие столики, и странные ощущения «уже раз виденного» (le déjá vu). Среди отдаленных ее предков, сибирских Рукавишниковых (коих не должно смешивать с известными московскими купцами того же имени), были староверы, и звучало что-то твердо-сектантское в ее отталкивании от обрядов православной церкви. Евангелие она любила какой-то вдохновенной любовью, но в опоре догмы никак не нуждалась; страшная беззащитность души в вечности и отсутствие там своего угла просто не интересовали ее. Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного. Она верила, что единственно доступное земной душе – это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то настоящего.

Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе – таково было ее простое правило. «Вот запомни», – говорила она с таинственным видом, предлагая моему вниманию заветную подробность: жаворонка, поднимающегося в мутно-перламутровое небо бессолнечного весеннего дня, вспышки ночных зарниц, снимающих в разных положеньях далекую рощу, краски кленовых листьев на палитре мокрой террасы, клинопись птичьей прогулки на свежем снегу. Как будто предчувствуя, что вещественная часть ее мира должна скоро погибнуть, она необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам прошлого, рассыпанным и по ее родовому имению, и по соседнему поместью свекрови, и по земле брата за рекой <…>

В первую мировую войну (Пуанкаре в крагах, слякоть, здравия желаем, бедняжка-наследник в черкеске, крупные, ужасно одетые его сестры в больших застенчивых шляпах, с тысячей своих частных шуточек) моя мать очень добросовестно, но довольно неумело соорудила собственный лазарет, по примеру других петербургских дам, – и вот помню ее, в ненавистной ей форме сестры, рыдающей теми же детскими слезами над фальшью модного милосердия, над мучительной, каменной, совершенно непроницаемой кротостью искалеченных мужиков. И еще позже – о, гораздо позже, – перебирая в изгнании прошлое, она часто винила себя (по-моему – несправедливо), что менее была чутка к обилию человеческого горя на земле, чем к бремени чувств, спихиваемому человеком на все безвинно-безответное, как например старые аллеи, старые лошади, старые псы <…>

В сем месте <…> в назидание беспечному иностранцу, получившему в свое время через умных пропагандистов и дураков-попутчиков чисто советское представление о нашем русском прошлом, <…> я позволил себе небольшое отступление, которое привожу здесь только для полноты; суть его покажется слишком очевидной русскому читателю моего поколения:

«Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».

И еще: выговариваю себе право тосковать по экологической нише – в горах Америки моей вздыхать по северной России.

Заклинать и оживлять былое я научился Бог весть в какие ранние годы – еще тогда, когда в сущности никакого былого и не было. Эта страстная энергия памяти не лишена, мне кажется, патологической подоплеки – уж чересчур ярко воспроизводятся в наполненном солнцем мозгу разноцветные стекла веранды, и гонг, зовущий к завтраку, и то, что всегда тронешь проходя – пружинистое круглое место в голубом сукне карточного столика, которое при нажатии большого пальца с приятной спазмой мгновенно выгоняет тайный ящичек, где лежат красные и зеленые фишки и какой-то ключик, отделенный навеки от всеми забытого, может быть и тогда уже не существовавшего замка. Полагаю, кроме того, что моя способность держать при себе прошлое – черта наследственная. Она была и у Рукавишниковых и у Набоковых <…>

Вижу нашу деревенскую классную, бирюзовые розы обоев, угол изразцовой печки, отворенное окно: оно отражается вместе с частью наружной водосточной трубы в овальном зеркале над канапе, где сидит дядя Вася, чуть ли не рыдая над растрепанной розовой книжкой. Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркерово перо в моей руке, и самая рука с глянцем на уже веснушчатой коже кажутся мне довольно аляповатым обманом. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печке. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет.

В обиходе таких семей, как наша, была давняя склонность ко всему английскому: это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим ударением (на первом слоге), а бабушка М.Ф. Набокова говорила уже совсем по старинке: аглицки. Дегтярное лондонское мыло, черное как смоль в сухом виде, а в мокром – янтарное на свет, было скользким участником ежеутренних обливаний, для которых служили раскладные резиновые ванны – тоже из Англии. Дядька намыливал всего мальчика от ушей до пят при помощи особой оранжево-красной губки, а затем несколько раз обливал теплой водой из большого белого кувшина, вокруг которого обвивалась черная фаянсовая лоза. Этот мой резиновый tub я взял с собой в эмиграцию, и он, уже заплатанный, был мне сущим спасением в моих бесчисленных европейских пансионах <…>

Сонный ритм проникал меня всего; капал кран, барабанила бабочка; и впрок сопрягая звуковые узоры со зрительными, я упирался взглядом в линолеум и находил в ступенчатом рисунке его лабиринта щиты и стяги, и зубчатые стены, и шлемы в профиль. Обращаюсь ко всем родителям и наставникам – никогда не говорите ребенку: «Поторопись!»

Последний этап моего путешествия наступал, когда, вымытый, вытертый, я доплывал наконец до островка постели. С веранды, где шла без меня обольстительная жизнь, мать поднималась проститься со мной. <…> Горела одна свеча, и передо мной, над иконкой, на зыбкой стене колыхалась тень камышовой ширмы, и то туманился, то летел ко мне акварельный вид – сказочный лес, через стройную глушь которого вилась таинственная тропинка; мальчик в сказке перенесся на такую нарисованную тропинку прямо с кровати и углубился в глушь на деревянном коньке; и, дробя молитву, присаживаясь на собственные икры, млея в припудренной, преддремной, блаженной своей мгле, я соображал, как перелезу с подушки в картину, в зачарованный лес – куда, кстати, в свое время я и попал.

<…> Покинув верхний, «детский», этаж, я лениво обнимал ласковую балюстраду и в мутном трансе, полуразинув рот, соскальзывал вдоль по накалявшимся перилам лестницы на второй этаж, где находились апартаменты родителей <…> в полутьме знакомые предметы сознательно и дальновидно стремились создать этот определенный образ, который у меня теперь запечатлен в мозгу; эту тихую работу вещей надо мной я часто чувствовал в минуты пустых, неопределенных досугов. Часы на столе смотрели на меня всеми своими фосфорическими глазками. Там и сям, бликом на бронзе, бельмом на черном дереве, блеском на стекле фотографий, глянцем на полотне картин отражался в потемках случайный луч, проникавший с улицы, где уже горели лунные глобусы газа. Тени, точно тени самой метели, ходили по потолку. Нервы заставлял «полыхнуть» сухой стук о мрамор столика – от падения лепестка пожилой хризантемы.

У будуара матери был навесной выступ, так называемый фонарь, откуда была видна Морская до самой Мариинской площади. Прижимая губы к тонкой узорчатой занавеске, я постепенно лакомился сквозь тюль холодом стекла. <…> Из другого фонарного окна я заглядывался на более обильное падение освещенного снега, и тогда мой стеклянный выступ начинал подыматься, как воздушный шар. Экипажи проезжали редко; я переходил к третьему окну в фонаре, и вот извозчичьи сани останавливались прямо подо мной <…>

После того что я научился тушевать бок куба и при стирании резинкой не превращать с треском бумагу в гармонику, симпатичный старец довольствовался тем, что просто писал при мне свои райские яркие виды. Впоследствии, с десяти лет и до пятнадцати, мне давали уроки другие художники: сперва известный Яремич, который заставлял меня посмелее и порасплывчатее, «широкими мазками», воспроизводить в красках какие-то тут же кое-как им слепленные из пластилина фигурки; а затем – знаменитый Добужинский, который учил меня находить соотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный, драгоценный узор, и который не только вспоминался мне в зрелые годы с благодарностью, когда приходилось детально рисовать, окунувшись в микроскоп, какую-нибудь еще никем не виданную структуру в органах бабочки, – но внушил мне кое-какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве.

М.В. Добужинского. 1910

<…> когда на другое утро Mademoiselle отперла шкап, чтобы взять что-то, бабочка, с мощным шорохом, вылетела ей в лицо, затем устремилась к растворенному окну, и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в золотую точку, и все продолжала лететь на восток, над тайгой и тундрой, на Вологду, Вятку и Пермь, а там – за суровый Урал, через Якутск и Верхнеколымск, а из Верхнеколымска – где она потеряла одну шпору – к прекрасному острову Св. Лаврентия, и через Аляску на Доусон, и на юг, вдоль Скалистых Гор, где наконец, после сорокалетней погони, я настиг ее и ударом рампетки «сбрил» с ярко-желтого одуванчика, вместе с одуванчиком, в ярко-зеленой роще, вместе с рощей, высоко над Боулдером.

Бывало, влетев в комнату, пускалась

цветная бабочка в шелку,

порхать, шуршать и трепетать

по голубому потолку, –

цитирую по памяти изумительные стихи Бунина (единственного русского поэта, кроме Фета, «видевшего» бабочек). <…>

А что вы скажете о художественной совести природы, когда, не довольствуясь тем, что из сложенной бабочки каллимы она делает удивительное подобие сухого листа с жилками и стебельком, она, кроме того, на этом «осеннем» крыле прибавляет сверхштатное воспроизведение тех дырочек, которые проедают именно в таких листьях жучьи личинки? Мне впоследствии привелось высказать, что «естественный подбор» в грубом смысле Дарвина не может служить объяснением постоянно встречающегося математически невероятного совпадения хотя бы только трех факторов подражания в одном существе – формы, окраски и поведения (т. е. костюма, грима и мимики); с другой же стороны, и «борьба за существование» ни при чем, так как подчас защитная уловка доведена до такой точки художественной изощренности, которая находится далеко за пределами того, что способен оценить мозг гипотетического врага – птицы, что ли, или ящерицы: обманывать, значит, некого, кроме разве начинающего натуралиста. Таким образом, мальчиком я уже находил в природе то сложное и «бесполезное», которого я позже искал в другом восхитительном обмане – в искусстве. <…>

Сейчас тут будут показывать волшебный фонарь <…> как прелестны были самые пластинки, вне всякой мысли о фонаре и экране, – если просто поднимешь двумя пальцами такое драгоценное стеклянное чудо на свет, чтобы в частном порядке, и даже не совсем законно, в таинственной оптической тишине, насладиться прозрачной миниатюрой, карманным раем, удивительно ладными мирками, проникнутыми тихим светом чистейших красок. Гораздо позже я вновь открыл ту же отчетливую и молчаливую красоту на круглом сияющем дне волшебной шахты – лабораторного микроскопа. Арарат на стеклянной пластинке уменьшением своим разжигал фантазию; орган насекомого под микроскопом был увеличен ради холодного изучения. Мне думается, что в гамме мировых мер есть такая точка, где переходят одно в другое воображение и знание, точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых: точка искусства. <…>

<…> В этой части обширной библиотеки приятно совмещались науки и спорт: кожа переплетов и кожа боксовых перчаток. Глубокие клубные кресла с толстыми сиденьями стояли там и сям вдоль книгами выложенных стен. В одном конце поблескивали штанги выписанного из Англии пунчинг-бола, – эти четыре штанги подпирали крышеобразную лакированную доску, с которой висел большой, грушевидный, туго надутый кожаный мешок для боксовых упражнений <…> Когда, в ноябре этого пулеметного года (которым по-видимому кончилась навсегда Россия, как в свое время кончились Афины или Рим), мы покинули Петербург, отцовская библиотека распалась, кое-что ушло на папиросную завертку, а некоторые довольно странные остаточки и бездомные тени появлялись – как на спиритическом сеансе – за границей. Так, в двадцатых годах найденыш с нашим экслибрисом подвернулся мне на уличном лотке в Берлине, причем довольно кстати это оказалось «Войной миров» Уэллса. Прошли еще годы, – и вот держу в руках обнаруженный в Нью-Йоркской публичной библиотеке экземпляр каталога отцовских книг, который был отпечатан еще тогда, когда они стояли, плотные и полнокровные, на дубовых полках, и застенчивая старуха-библиотекарша в пенсне работала над картотекой в неприметном углу. <…>

Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию. У меня было чувство, что Кембридж и все его знаменитые особенности, – величественные ильмы, расписные окна, башенные часы с курантами, аркады, серо-розовые стены в пиковых тузах плюща, – не имеют сами по себе никакого значения, существуя только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою невыносимую ностальгию. Я был в состоянии человека, который, только что потеряв нетребовательную, нежно к нему относившуюся старую родственницу, вдруг понимает, что из-за какой-то лености души, усыпленной дурманом житейского, он как-то никогда не удосужился узнать покойную по-настоящему и никогда не высказал своей тогда мало осознанной любви, которую теперь уже ничем нельзя было разрешить и облегчить. Под бременем этой любви я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств, от разымчивой банальности тлеющих углей, одиночества, отдаленных курантов, – и мучила мысль о том, сколько я пропустил в России, сколько я бы успел рассовать по всем карманам души и увезти с собой, кабы предвидел разлуку. <…>

Спираль – одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным. Пришло мне это в голову в гимназические годы, и тогда же я придумал, что бывшая столь популярной в России гегелевская триада в сущности выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени. Завои следуют один за другим, и каждый синтез представляет собой тезис следующей тройственной серии. <…> Цветная спираль в стеклянном шаре – вот модель моей жизни.

<…> Дайте мне, на любом материке, лес, поле и воздух, напоминающие Петербургскую губернию, и тогда душа вся перевертывается. Каково было бы в самом деле увидеть опять Выру и Рождествено, мне трудно представить себе, несмотря на большой опыт. Часто думаю: вот съезжу туда с подложным паспортом, под фамилией Никербокер. Это можно было бы сделать.

Но вряд ли я когда-либо сделаю это. Слишком долго, слишком праздно, слишком расточительно я об этом мечтал. Я промотал мечту. <…>

Помню, как я медленно выплыл из обморока шахматной мысли <…> За такой же доской, как раз уместившейся на низком столике, сидели Лев Толстой и А. Б. Гольденвейзер 6 ноября 1904 года по старому стилю (рисунок Морозова, ныне в Толстовском Музее в Москве), и рядом с ними, на круглом столе под лампой, виден не только открытый ящик для фигур, но и бумажный ярлычок (с подписью Staunton), приклеенный к внутренней стороне крышки. Увы, если присмотреться к моим двадцатилетним (в 1940 году) фигурам, можно было заметить, что отлетел кончик уха у одного из коней, и основания у двух-трех пешек чуть подломаны, как край гриба, ибо много и далеко я их возил, сменив больше пятидесяти квартир за мои европейские годы; но на верхушке королевской ладьи и на челе королевского коня все еще сохранился рисунок красной коронки, вроде круглого знака на лбу у счастливого индуса. <…>

Когда я думаю о моей любви к кому-либо, у меня привычка проводить радиусы от этой любви, от нежного ядра личного чувства к чудовищно ускользающим точкам вселенной. Что-то заставляет меня как можно сознательнее примеривать личную любовь к безличным и неизмеримым величинам, – к пустотам между звезд, к туманностям (самая отдаленность коих уже есть род безумия), к ужасным западням вечности, ко всей этой беспомощности, холоду, головокружению, крутизнам времени и пространства, непонятным образом переходящим одно в другое. <…> Тут ничего не поделаешь – я должен осознать план местности и как бы отпечатать себя на нем. Когда этот замедленный и беззвучный взрыв любви происходит во мне, разворачивая свои тающие края и обволакивая меня сознанием чего-то значительно более настоящего, нетленного и мощного, чем весь набор вещества и энергии в любом космосе, тогда я мысленно должен себя ущипнуть, не спит ли мой разум. Я должен проделать молниеносный инвентарь мира, сделать все пространство и время соучастниками в моем смертном чувстве любви, дабы, как боль, смертность унять и помочь себе в борьбе с глупостью и ужасом этого унизительного положения, в котором я, человек, мог развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования. <…>

* Печ. по: Набоков В. Другие берега. М.: Издво Книжная палата. 1989.

Т.О.Пономарева. «Единственный дом в мире». Дом и музей Владимира Набокова

Владимир Набоков: из книги «Другие берега»

1 Стихотворение из романа В. Набокова «Дар», которое он особенно любил и выбрал для чтения в документальном фильме с его участием.