№ 39-2011-1 |

Ольга Кучкина _________

Из записок соотечественницы _________

Замечу кстати: Гейне утверждает, что верные автобиографии

почти невозможны, и человек сам об себе наверно налжет.

Ф.М. Достоевский

Своей книге прозы «Другие голоса» я предпослала несколько слов введения: «Они переполняют меня. Я пустое. Я была бы и осталась бесцельным и бессмысленным пустым сосудом, если б не они, голоса других. Другие пронзают мой слух. Пронзают меня. И даже проходя сквозь, остаются…»

Первую книгу стихов, отталкиваясь от термина сообщающиеся сосуды, я назвала «Сообщающий сосуд».

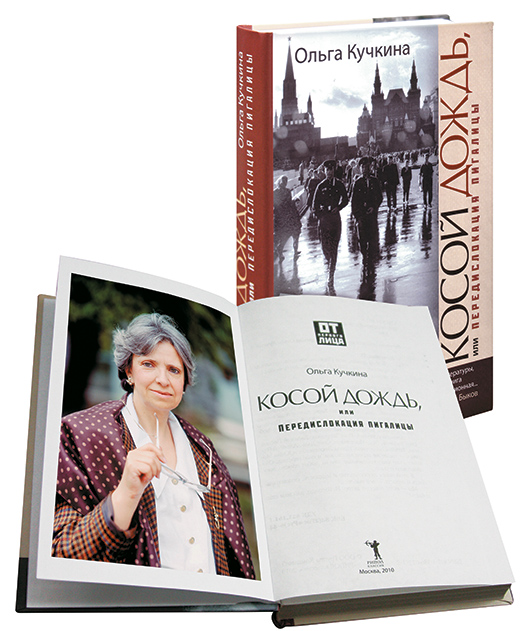

В автобиографической книге «Косой дождь, или Передислокация пигалицы» я постаралась отдать должное реальным людям, образовавшим мой человеческий состав.

Поль Гоген сформулировал главный вопрос, сопроводив свое великое полотно строчкой: Кто мы, откуда и куда идем? А на полотне всего лишь излюбленная модель – шествующая статная темнокожая женщина.

В стати и поступи, в проторях и убытках, в опыте одного-единственного человека содержится великая загадка о человечестве.

«Комсомолка» сделала невероятное, подарив неуверенному в себе одинокому человеку то, что заставляет в тысячный раз потревожить тень Экзюпери: роскошь человеческого общения. При ином раскладе можно ли было рассчитывать на встречи, которые составили жизнь!

Леонид Леонов и Виктор Шкловский, Валентин Катаев и Вениамин Каверин, Вячеслав Кондратьев и Анатолий Рыбаков, Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко, Владимир Соколов и Владимир Корнилов, Юнна Мориц и Белла Ахмадулина, Олег Чухонцев и Новелла Матвеева, Анатолий Эфрос и Олег Ефремов, Георгий Товстоногов и Юрий Любимов, Галина Волчек и Марк Захаров, Алексей Арбузов и Александр Володин, Виктор Розов и Александр Гельман, Фазиль Искандер и Василий Аксенов, Юлий Крелин и Михаил Рощин, Александр Мелихов и Виктория Токарева, Андрей Тарковский и Элем Климов, Алексей Герман и Светлана Кармалита, Отар Иоселиани и Кира Муратова, Вадим Абдрашитов и Марлен Хуциев, Петр и Мира Тодоровские, Сергей Соловьев и Татьяна Друбич, Александр Ширвиндт и Армен Джигарханян, Александр Свободин и Наталья Крымова, Олег Даль и Леонид Филатов, Инна Чурикова и Алексей Петренко, Алексей Баталов и Олег Табаков, Олег Басилашвили и Маргарита Эскина, Татьяна Лаврова и Татьяна Самойлова, Лиля Толмачева и Александр Вилькин, Евгений Светланов и Евгений Колобов, Николай Петров и Юрий Башмет, Владимир Спиваков и Светлана Безродная, Игорь Моисеев и Галина Уланова, Владимир Васильев и Екатерина Максимова, Елена Камбурова и Александр Градский, Алексей Козлов и Алексей Рыбников, Татьяна Назаренко и Максим Кантор, Юрий Карякин и Игорь Виноградов, Игорь Малашенко и Елена Масюк, Зоя Крахмальникова и Ирина Антонова, Елена Боннэр и Генри Резник, Егор Гайдар и Григорий Явлинский, Михаил Горбачев и Александр Николаевич Яковлев…

Можно ли было вообразить разговоры с таким множеством лиц, да из тех, кого называют соль земли! А если прибавить, что некоторые наградили дружбой…

Разговоры не дежурные, не формальные, не по пустякам. Собеседники щедро разрешали спрашивать то, что в обыденном течение дней остается за рамками, погружаться в сущее и сущностное. Сложилась грандиозная мозаика душевной и духовной жизни современников, честное слово, так.

Через много лет бывшая пигалица поймет, что произошло. Судьба, отняв одного-единственного, которого любила как никого, заменит его множеством, чтобы любить их. Они спасут.

Эта книга – попытка выразить благодарность за спасение.

Не секрет, что девушки прежде идей увлекаются носителями идей. Пигалица внимала, впитывала, образовывалась.

Из автобиографической книги Юрия Карякина «Перемена убеждений»:

Общеуниверситетское обсуждение проходило в Ленинской аудитории старого МГУ. Почему-то я сидел в президиуме… «Не хлебом единым» сравнивали с «Что делать?» (ну и каша была у всех в головах).

«Не хлебом единым» с «Что делать?» сравнивала – с кашей в голове – как раз пигалица, из-за трибуны не видать, Карякин и не видел, и не запомнил. Взволнованная пигалица Карякина не запомнила тоже. Дружба возникла годы спустя. В книге он приводит наш диалог, названный «После смерти». Ему придется пережить то же, что герою всей его жизни. Оба стояли на пороге небытия: Достоевский – на эшафоте, Карякин – пережив сердечный удар и клиническую смерть. Едва очнувшись, ринулся записывать на листочках мысли умирающего человека. Вышли закорюки – не смог разобрать. Пережив смерть, человек становится другим – лейтмотив диалога. Каким другим – вычерпывая себя до донышка, мне, как себе, истово выговаривал Карякин в больнице, куда позвал.

О Достоевском говорил:

– Он побывал там и вернулся оттуда, вернулся, открыв бесконечную ценность жизни, бесконечную ценность живого времени, бесконечную ценность каждой минуты, пока мы живы. И не этой ли встречей со смертью и объясняется еще, что все вопросы он ставил отныне в самой предельной остроте, как вопросы жизни и смерти… как вопросы неотложные? И не отсюда ли еще и его провидческий дар? Отныне и до смерти своей всякую личную судьбу он и будет рассматривать в перспективе судьбы общечеловеческой…

Ира привезет Юрину книгу. Юра потеряет речь, перенеся инсульт, а мы потеряем редкостного собеседника. Ни важного, ни смешного не повторить – того, что было в Москве и Переделкине, в Мадриде и Толедо. В Толедо он вызвал «скорую», когда я корячилась от незнакомой боли, а он со знанием дела объяснял, что идет камень, и в поезде «Толедо – Мадрид», когда то ли камень, то ли боль прошли, веселью не было конца, поскольку едем и выпиваем в общем вагоне, и Карякин с каждой опустошенной рюмкой – шутейно: ведь я же депутат, если б они знали, что в общем вагоне у них едет депутат!..

На память осталась фотография с надписью: Оленьке. Ночь, поезд, фонарь, колики (почечные) и безумное веселье… 18.V11.1990.

Отворилось мое сиротство,

отворились земные жилы,

и родство пламенело, как сходство,

и все милые были живы.

Отворилось-отроковилось

неувечное вечное детство,

и душе, что скроили на вырост,

разрешили в него глядеться.

Допустили робкую нежность,

растопили хрупкую наледь,

зазвенела, разбившись, нежить,

разрешили вечную память.

Посреди промежуточных станций,

возле звезд, где озонные грозы,

забродила душа в пространстве,

пролились отворенные слезы.

И Кому и о Ком рыдала,

разбудить опасаясь мужа,

подоткнул потеплей одеяло

и к подушке прижал потуже.

Над этими стихами – посвящение Юрию Карякину.

Шкловский делится со мной важным знанием: на вопрос Капицы, что делает ученого, Резерфорд ответил, что препятствия. Если нет препятствий, продолжает Шкловский, значит, вы идете чужой, уже хоженой дорогой, настоящую литературу, как и науку, создают препятствия, не бойтесь их, то, что вы пишете, может быть стоящим делом.

В серии «Библиотека “Комсомольской правды”» выходит моя тоненькая книжечка «Лицо и пейзаж», малое собрание публикаций в «КП». Виктор Борисович празднично одарит ее предисловием:

Каждый новый шаг в литературе и искусстве – шаг вперед, и в то же время он кажется началом какого-то падения…

Человек, перемещая ощущение своего веса, как бы падает вперед. Другая быстрая нога исправляет падение…

Новое в искусстве начинается трудно, потому что это – не только человек изменяется в своих движениях и поступках. Это – меняются поступки мира.

Старый мир уходит с подмостков.

Я просматривала сжатые строки газетных отзывов и привыкала к новой фамилии: Кучкина…

Эти заметки написаны не вдогонку.

Они написаны навстречу.

Когда мы были молодые – они все гремели. Женя, Андрей, Роберт, Белла. Их звали по именам даже те, кого они в глаза не видели. Попасть на выступление кого-то из них в Политехнический или Лужники было удачей, которой хвастались. Мне похвастаться нечем. Так сложилось. Начиная с серебряного колокольчика Беллы, продолжая лебединой песней трагически теряющего голос Андрея, завершая оркестровой мощью Жени, услышу живьем всех после перестройки. Кроме Роберта, которого уже нет.

Женя позовет на свое семидесятипятилетие.

Политехнический переполнен. Овация, все встают, едва он показывается на сцене. Оголившийся череп обиден, хотя лепка черепа превосходна. Серо-голубые глаза, в которых одновременно вопрос и восклицание, острый нос, узкий белозубый рот всё те же. Загорелая кожа не стара. И молода страсть к яркой одежде: кофта в цветных разводах с блестками. Спросила как-то, почему одевается, как попугай – храбро употребила слово, какое сам про себя сказал в автоэпитафии. Ответил:

– Мне хватило в детстве видеть вокруг черные ватники заключенных, солдатское хаки… Я люблю праздник красок и поэтому покупаю галстуки нашего русского дизайнера Кириллова, написанные как будто радугой, а не просто масляной краской, а материал для рубашек иногда выбираю сам и заказываю их по собственному дизайну. Да, я лоскутный человек – и мое образование было лоскутным. Я и повар точно такой же, как поэт. Если я засучиваю рукава и становлюсь к плите, обожаю только многосоставные блюда. Например, грузинский аджап-сандал, там полная свобода от рецептов. Хотя основа – баклажаны, помидоры, репчатый лук, а уж травы и приправы идут по вкусу, когда можно добавить и кинзу, и петрушку, и хмели-сунели, и фасоль, и гранатовые зернышки, и чернослив – да вообще все, что в голову взбредет, лишь бы одно с другим каким-то магическим образом соединялось. Так, честно говоря, я и стихи пишу. И даже антологии чужих стихов составляю. Да что такое сама природа? Это кажущийся эклектизм, ставший гармонией.

Читал звонко, сильно, нежно, искусно ведя мелодию, возвышая ее и вдруг обрушивая, усиливая звук и убирая его, зная, что расслышат и шепот.

Стихи Жени шестилетнего:

Почему такая стужа?

Почему дышу с трудом?

Потому что тетя Лужа

стала толстым дядей Льдом.

Мало читал. Мне не хватило. Вперед себя представлял друзей. С пением, с чужими стихами показывал картины художников, подаренные на круглую дату. Построил на даче дом-галерею, для того чтобы выставить накопленное собрание живописи и графики плюс свои фотографии. Человек-оркестр: поэт, прозаик, фотограф, артист, кинорежиссер, даже петь на сцене пытался, хотя, говорит, с детства медведь на ухо наступил. Собирает свои тома поэтической антологии, всякий раз заново влюбляясь в открытого им поэта. Чужое читает, как свое, внедряясь в чужое, как в свое.

Гора цветов в антракте. Устал. Конечностей, даже столь длинных, не хватило, чтобы обнять всё: розы, тюльпаны, астры, георгины, герберы, гладиолусы, лакфиоли, флоксы, ромашки падали на дощатый пол сцены, он подбирал. Пробилась сквозь, протянула красный подарочный пакет – сумел высвободить руку, взять. Мгновенный вопрос: а где роман? Ответ: в пакете. Он спрашивал о романе две недели назад по телефону. И сейчас, когда любому другому было бы не до этого, помнил.

Близко знающий его человек сказал о нем: то гений, то дьявол.

Я не близко, мне его дьявольского не видать.

А роман ему, похоже, не понравился.

Вениамин Александрович Каверин занимает один угол дачи в писательском поселке в Коктебеле, мы с Дуняшей – другой, поблизости. Обаятельная Дуняша – повод, прием и условие знакомства. Писатели и неписатели учат девочку плавать, берут в горы, приглашают на прогулки вдоль моря. Дуняша – робкая пловчиха и неустанный ходок. Трижды неустанный, если мать не сопровождает дочь и есть шанс насладиться полной свободой. При сдаче дочки на руки знакомство укрепляется. Дуняша еще не читала главной вещи нового знакомого, читала мама, возможность предстоящей дружбы овеяна романтикой «Двух капитанов», и мама теряется при одной мысли о том, что древний ящер – известный автор известного романа.

Ящер запросто приглашает к себе на террасу пить чай, и Дуняша, отставив мизинец – кто научил ее этому? – дует на чай, налитый в блюдце, – а этому кто? Мать про себя сердится на дочь, всевидящий ящер, положив свою конечность на материну, коротким понимающим взглядом укрощает материн норов.

Дружба продолжается в Москве. Каверин неважно себя чувствует, но каждый раз зовет навестить. Домоправительница заваривает чай, ставит на стол варенье, печенье и сушки, которые нельзя разжевать, предварительно не размочив, и мы гоняем беспрестанные чаи, разговаривая не о нем, а обо мне – непростительный эгоизм задержавшейся молодости. Каверин – редкий. Ни разу не покривил душой, сказав, что ему нравится то, что не нравилось. А не нравилось почти всё, что я ему читала. И это нисколько не мешало дружбе. Врожденная его интеллигентность была тому причиной.

Когда я всерьез сяду за прозу, не Каверин будет манком, что поманит в эту сторону. Но я же не деловой человек, чтобы назначать себе встречи с целью, по расчету, по делу. Жила, как жилось, по случаю, случай был и остается ткачом, ткущим это полотно. Оно ни хорошо, ни плохо, оно есть.

Благодарна судьбе, что был случай – с Кавериным.

Физиономия, вообще говоря, рубленная топором, все черты прямы и определенны, а в то же время что-то необычайно мягкое просвечивает сквозь суровое – может быть, дело в усмешке, за которой нежность и печаль. Печаль от природного понимания людей – и непроговариваемая нежность к ним. Он умеет то, чего не умеет никто. Из поступков и реплик, из скрытых поводов и оснований, какие внезапно или постепенно становятся явными, из настроений и страстей сплетается нечто, в чем мы томительно находим себя и свое. Он ставит спектакли, от которых холодеет под ложечкой. В них открывается поверх фраз, сверх фраз – и почему страдают люди, и почему надеются, и почему лишают себя жизни, и почему находят мужество жить. Его можно назвать Чеховым нашего театра. Он и ставит Чехова по преимуществу. А если не Чехова, то близкого к нему Арбузова.

Бывшая пигалица пишет рецензию на спектакль Анатолия Эфроса по пьесе Алексея Арбузова «Счастливые дни несчастливого человека», с нетерпением и пылом складывая слова, – газета отказывается рецензию публиковать. Близкое – по исповеданию веры – писала об «Иванове» Олега Ефремова в Художественном театре и о «Дон Жуане» Эфроса на Малой Бронной, о «Неоконченной пьесе для механического пианино» тогдашнего Никиты Михалкова и о «Чужих письмах» Ильи Авербаха, знаковых вещах семидесятых. Печатали. В чем загвоздка? Трудно вообразить себе резоны, по каким партийный чиновник непременно ставил палки в колеса выдающимся произведениям литературы и искусства. Этот персонаж не то сказал, тот не так повернулся в кадре или на сцене, здесь какой-то намек, там похоже на оскорбление устоев. Устои носили характер неопытной барышни, которую всяк стремился изнасиловать, опасность подстерегала на каждом шагу. Никакой политики ни автор, ни постановщик в «Счастливые дни»не вкладывали, вкладывали дар, а бдительные цензоры все равно подозревали в нехорошем. Новомировец Владимир Лакшин записал в дневнике:

Историю человечества следовало бы делить на три великие эпохи: палеолита, неолита и Главлита.

Смешно. До слез. Видимые и невидимые миру слезы проливал художник, чей замысел грозил быть искаженным до неузнаваемости. Эфроса постоянно мучили замечаниями. Каждая работа продиралась сквозь частокол поправок, которые он то игнорировал, то выполнял, унимая сердечную боль. Измученный спектакль рано или поздно выходил, негласно давалось распоряжение: поменьше прессы, или вовсе без прессы. «Счастливые дни» попали под раздачу. Того не ведая, носила и носила руководству варианты, они обрастали замечаниями: унылое зеркальное – зазеркальное – отражение одного и того же. Кончилось тем, что отнесла Эфросу полосу, в которой была заверстана почти вышедшая, но так и не увидевшая света статья.

Прочтя, Эфрос позвонил и произнес в трубку одно слово: интеллигентно.

Была с лихвой вознаграждена за свои мучения.

А он?

Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить…

Тонкий, нелепый, бьющий по нервам голос Татьяны Дорониной – плач по Олегу Ефремову.

Олег еще был, и быть ему предстояло до самого конца ХХ века.

Они играли в фильме Татьяны Лиозновой по сценарию Александра Борщаговского «Три тополя на Плющихе» – Доронина и Ефремов. Весь Советский Союз был влюблен в эту простецкую физиономию: вислый нос, вислые щеки, сжатые губы, глаза колючие или растерянные, понимающие или не прощающие, или вдруг смеющиеся заразительно, – чем брал? Человека хотелось пожалеть от души, и прислониться к нему хотелось. Вот кто был звездой, задолго до того, как самые крошечные дарования принялись как оглашенные вопить о своей звезданутости. Ему это было бы противно. Артист от Бога, строитель театра, знающий себе цену, он знал цену тщете и до суеты не опускался. Далеко не благостный, он был из крупняков. Уж сколько лет нет его, а из пигалицыной, положим, жизни никуда не девается.

Дневник:

Приезжал Олег Ефремов. Кормила ужином. Рассказывала ему о своей любви. Он – о своей. Проговорили часа полтора. Искренне и бережно. Он чудесный. Сказал: милая Оля, все пройдет, через год я встречу вас в «Пекине», и вы мне скажете, что снова влюблены.

Как бы хотелось еще какого-нибудь разочарования для того лишь, чтоб услышать от него: милая Оля, через год я встречу вас в «Пекине»…

Вот у кого искали крамолу – и находили. «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики» – звучный триптих ефремовского «Современника» носил недвусмысленную социальную и политическую окраску. Спектакли запрещались, чиновники ярились, Олег сочинял нетривиальные ходы, хитрющий, играл в наивность, обманывал и выигрывал.

Про его работы писала, встречались, но никогда не состоялось того важного разговора, о каком думалось, а не складывалось. Сложилось, когда счет пошел на недели, но ни он, ни я этого не знали. Пили чай с пирожными у него дома на Тверской. Он выключил аппарат, через который должен был дышать с перерывами, у него было что-то ужасное с легкими, пневмосклероз, эмфизема, легочное сердце, я включила диктофон.

Дома, расшифровывая пленку, все не могла понять, что получилось. Разговор был какой-то уж очень простой, простыми словами и о простом. А закончила расшифровку – глаза почему-то были на мокром месте.

Публикация вызвала шквал звонков, как это бывало, когда газета представляла такой мощи фигуру. Не знала, понравится ли ему, и, затаившись, ждала реакции.

Зазвонил телефон. Прозвучало два хриплых слова: небуржуазно вышло.

Между интеллигентно Анатолия Эфроса и небуржуазно Олега Ефремова, можно сказать, пролегла жизнь.

В газете наш разговор заканчивался тем, что он собирался в Париж, в госпиталь, и сказал, что берет с собой одну книгу – Библию. Он не был религиозен, и его обращение к Библии меня потрясло.

По правде, он сказал, что берет с собой не одну книгу, а две. Вторая – мой сборник стихов«Високосный век». В газете этого по понятным мотивам я не написала.

По возвращении звонок: старуха!..

Он сказал о стихах лучшее, что я когда-либо от него слышала.

Обрадованно закричала в трубку: я приду к тебе, как только приеду, непременно, сразу, слышишь?..

Я уезжала.

Я не успела.

Было 24-е мая, день рождения «Комсомолки»,отмечали в зале «Россия», зал снесут вместе с гостиницей позже.

Ко мне подошли и сказали…

Лене Филатову было уже очень нехорошо. Но Нина успела выстроить для него дачку на Николиной Горе, вертелась, носилась, сияла, гордилась, показывала веранду, оба этажа, сад, и Леня выходил в сад, сам, без поддержки, и тоже гордился – Ниной, которая все это сумела сделать, одна, сама, без него, ради него.

В Москве читал фрагменты нового – писал отменно смешные и печальные пьесы в стихах, на классические сюжеты, от «Голого короля» до «Робин Гуда», от «Лисистраты» до «Золушки». Хохотала до слез, ловя каждую рифму, каждую интонацию, каждую мысль, понимая, что присутствую при финале неповторимого театра неповторимого автора и исполнителя.

Однажды сказал: я хочу написать книгу «Нина».

Думаю, это была бы Книга. Потому что была – Любовь.

Она, в домашних косичках и домашнем платье, хлопотала с завтраком на веранде, Данюша щелкала фотоаппаратом, запечатлевая Леню, Нину и Ленину маму, грело летнее солнце, несчастье казалось преодолимым и почти преодоленным.

Они увидели друг друга в Театре на Таганке, Нина официально замужем, Леня в гражданском браке, пригласил в кафе рядом с театром, попросил разрешения прочесть ей свои стихи, при расставании обнялись, поцеловались, скорее школьным, чем страстным поцелуем, продолжения не последовало. В один прекрасный день что-то ее сорвало вдруг с места, не разбирая дороги, понеслась в театр, где не была занята ни на репетиции, ни в спектакле, с ним произошло то же самое, она стояла, когда кто-то подошел сзади и положил голову ей на плечо, она обернулась, это был он, и она положила голову ему на плечо, и так они стояли оба, как лошади стоят, положив головы на шеи друг другу, и она вспомнила сон о голубых лошадях, снившийся ей с юности. Начался безумный роман, они сходились и расходились, ревновали друг друга и не могли друг без друга, несколько лет безумств кончились тем, что стали мужем и женой.

Я видела его на протяжении лет несколько раз близко и ни за что бы не подошла к нему, даже с рабочими целями, – так был неотразим, со своими романтическими усами и хмельными глазами, злой на язык, красавец, гусар, секс-символ советского кино. Я приехала с рабочей целью, когда в программе «Чтобы помнили»его уже подводила дикция, поредевшие волосы смотрелись как приклеенные, истончившиеся руки и пальцы напоминали лапки диковинной птицы. У него был инсульт, злокачественная гипертония, отказывали почки, его посадили на гемодиализ, тяжелую процедуру искусственной очистки крови от шлаков, которые иным путем не выводились. Я хотела задать ему вопрос, который долгое время меня мучил, и заехала сперва одна, и лишь получив согласие, со съемочной группой, и оба раза он был так искренен и честен, что я полюбила его нежной любовью, и по сей день любовь моя со мной.

А было так, что на тридцатилетии театра «Современник» он выступил со знаменитой пародией, и обидные строки разнеслись по Москве:

Наши дети мудры, их нельзя удержать

от вопроса,

Почему все случилось не эдак, а именно так,

Почему возле имени, скажем, того же Эфроса

Будет вечно гореть вот такой

вопросительный знак.

Для меня знака вопроса не было и быть не могло. Три восклицательных знака. А когда ушел совсем – многоточие.

Вопрос был, напротив, к Филатову.

Эфросу предложили возглавить Театр на Таганке вместо оставшегося за границей и лишенного советского гражданства Любимова. Эфрос предложение принял. Надо было совсем не знать или не желать знать его, чтобы предположить в каких бы то ни было его шагах карьерное либо конъюнктурное. Разгорался конфликт на Малой Бронной, где обожавшие его допрежь артисты решили взбунтоваться, по дурости, иначе не скажешь, и режиссеру такого калибра негде стало делать дело своей жизни – спектакли. Работа на Таганке давала возможность продолжения художественного осуществления. Всего лишь. А часть коллег, ушибленных политикой, и не только политикой, сладострастно раздувала под ним огонь, как всякая инквизиция.

О реакции Анатолия Васильевича на пародию Леня сказал:

– Хотя это было за год до его смерти, он был очень ранен, как мне говорили.

Филатов отказался от роли Васьки-Пепла, на которую назначил Эфрос, и покинул театр, хлопнув дверью.

Я мало спрашивала – говорил сам:

– Была такая пора, когда я всех отторгал, всех обвинял. Пока не понял, что это смешно. Я делал стихотворную сказку по Гоцци, и там у меня принц, который болен ипохондрией. Он говорит про себя: «Я – круглый идиот. Я – принц Тарталья. Безумные глаза таращу вдаль я. В моей башке случился перекос: я ем мышей, лягушек и стрекоз. Свободный от морали и закона, я принародно писаю с балкона…» И так далее… Вот я думаю, и наказание пришло. За многое.

– То есть?

– Ну, свой гнев расходовал на людей, которые этого не заслуживали. Один из самых ярких примеров – Эфрос. Я был недоброжелателен. Жесток, прямо сказать. Потому что при некотором напряжении извилин понять его было можно. Если не хотеть понимать – тогда нельзя. Вообще его внесли бы на руках. Если б только он пришел по-другому. Не с начальством. Это все понимали. Но при этом все ощетинились. Дальним зрением я понимал, что мы будем неправы…

– Тогда уже понимали и все-таки не смогли с собой сладить?

– Вот это и есть распущенность сиюсекундная. Я б ушел из театра и так, но ушел бы, не хлопая дверью. Но тогда мне казалось – все надо делать громко. А он опять сделал гениальный режиссерский ход. Взял и умер. Как будто ему надоело с нами, мелочью…

– Вы не ходили в церковь, свечку не ставили? На могиле не были?

– Свечку ставил. На могиле не был. Мне кажется, это неприлично. Встретить там его близких…

– А если сделать шаг, извиниться?

– За смерть не извиняются…

Один из выступавших на юбилее Филатова уверенно утверждал, что актеру не в чем и не перед кем каяться. Как будто кто-то извне вправе судить о том, что у человека внутри, самопроизвольно определяя для него, что грешно, а что нет. В потребности личного покаяния – не самоунижение, а возвышение. Опубликованный счет к себе – редкий поступок редкого человека.

Политика как таковая мало занимала при советской власти. Занимала любовь, отношения людей, отношение к миру, отношения с миром и людьми. Вкус к людям – вкус к шестидесятникам. Статья Владимира Померанцева в «Новом мире» «Об искренности в литературе», разгром художников в Манеже, ввод войск в Чехословакию, Окуджава, Высоцкий, Галич, Некрасов, Трифонов, «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» формировали скорее вкус, нежели политические взгляды.

Кто-то в Союзе писателей придумал сборник «Москва – Хельсинки»: десять наших писателей едут к финнам, десять финнов – к нам, они пишут о Москве, мы – о Хельсинки. Посылали попарно. Мне выпало ехать в паре с Трифоновым. Почему-то отправились в разное время разными поездами и познакомились лишь у финнов. Много леса, много снега, в архитектуре много дерева и стекла, аккуратно, ухоженно, красиво – это Финляндия. Неотвязная неоригинальная мысль: чухна, а такая цивилизация, почему же наша чухна не достигла ее? Ответа нет. Он есть, но неприятный. Ходила по театрам, у Юрия Валентиновича были свои маршруты. Первый и чуть ли не единственный раз встретились на приеме у одного финского деятеля культуры. Ничего интереснее Трифонова для меня там не было. Как сидел, расплывшись по дивану всем своим большим телом, как постукивал пальцами по диванной коже, как отсутствовал, присутствуя, как изредка выстреливал сквозь слепые линзы очков прицельным взглядом и опять уходил в свое. Я любила его как писателя и готова была полюбить как человека, да он не давался, ему это не нужно было, он уже накопил нужное, и для лишних людей не оставалось ни места, ни времени. «Время и место»будет называться последний его роман, который проглочу как горькое лекарство уже после его смерти, а послевкусие будет сладко. У меня с год как стряслось несчастье, выезд в Финляндию был первой попыткой отвязаться от него, оно не отвязывалось, на лице у меня, видно, много чего было написано, я сама мало годилась к общению. Мне легче было с финнами, которые ничего не понимали. Помимо спектаклей, которые старательно посещала, ходила в большой книжный магазин, где давали читать книжки на дом бесплатно, по прочтении вернуть и получить новую порцию. Все свободные часы читала изданную по-русски и запрещенную у нас к ввозу литературу, начиная с антисоветчиков Авторханова, Амальрика, Оруэлла, Замятина и кончая письмами Цветаевой. Письма приравнивались к антисоветчине. Лежа бессонными ночами в отеле с томом Цветаевой в руках, я тихо ненавидела ее, видя в ее безудержном максимализме зеркальное отображение максимализма моего. Но она расплатилась за свой своей жизнью, я – жизнью другого. Ненависть к себе – вот что оно такое было. Двадцать лет я буду носить это в себе, через двадцать лет напишу горячечный роман-покаяние «Голос золы»– название подарит Леонид Зорин.

Принято ли покаяние?

Один американец скажет Трифонову на вечеринке о его героях:

– Понимаете, Юрий, нам, американцам, такие люди не нравятся. Мы любим людей успеха. А вы, русские, всегда пишете про неудачников. Это не для нас. Мы любим оптимистическую, жизнеутверждающую литературу. Мы такая нация.

И вся американская компания бодро закивает, блестя зубами, и каждый доложит про свое личное просперити, то есть процветание.

Жизнь – постепенная пропажа ошеломительного, запишет Юрий Трифонов, как на медали вырежет. Его проза и была попыткой остановить пропажу, зафиксировать реалии, воздух, мелочь случившегося, чтобы противостоять энтропии, то есть уходу и распаду. Потому так много включений в рассказ всяких там Саясовых, Котовых, теть Ксений, Анн Артемовн, Екатерин Гурьевн, Анн Григорьевн, Юлий Федоровн, Маркуш, Кать, которые явятся и пропадут, да и сюжет великолепно обойдется без них – не обойдется писатель, чья страсть – запечатлеть «Обмен» и «Долгое прощание», «Другую жизнь» и «Предварительные итоги», «Время и место» вместе с «Домом на набережной».

Совестливые, мученики коммуналок и вечных русских вопросов, пьющие и трезвенники, ищущие любви и теряющие любовь, ненавидящие и ненавидимые, вписанные в историю и выписанные из нее – спутники Трифонова по времени и месту, близкие и далекие, и сам он среди них. Как человек он боялся смерти. Как писатель стоически защищал от нее жизнь.

Неудачник? Теперь плохо помнится, на фоне какой литературы он явился, как был бит за быт. Мелкотемье – называлось, если не про великие стройки коммунизма, не про сталеваров и секретарей обкома. Он пришел, сказал свое, пробил наше дремлющее сознание и остался. А они, былые официальные удачники, где?

Познакомили с Владимиром Спиваковым. Направляюсь в Светлановский зал Международного дома музыки на генеральную репетицию оркестра с хором и солистами перед завтрашним концертом. Завтра – день рождения Моцарта. Сегодня у Спивакова на устах только Моцарт.

– Будут исполняться «Коронационная месса» и «Реквием». О выборе «Коронационной» думают, не знаю что, а она написана в память иконы Богородицы. Когда Моцарт родился, Бог коснулся его, сказав: ты будешь тот, кто понесет свой свет через столетия. Музыка – закодированные эмоции человечества. Моцарт сумел сделать для людей больше, чем любой проповедник, потому что свет его музыки охватывает весь мир. У него была такая короткая жизнь, потому что он задуман и рассчитан был по-иному, иное наполнение времени…

Когда вошла, Спиваков смотрел партитуру. Не желая мешать, тихо обошла кабинет. Фотография Шостаковича. Карандашные портреты Прокофьева и Пастернака. Шкаф с книгами: два тома «Дневников» Прокофьева, том митрополита Сурожского Антония, том Гарсиа Маркеса. Маленький черный рояль. Бюст Пушкина. Заметно: парный портрет хозяина кабинета со Светлановым. Менее заметно: парный портрет с Путиным.

Пили чай. Он продолжал о Моцарте:

– Моцарт, как и Шекспир, соединял низкое и высокое.

Я возразила, что в Шекспире да, есть низкое, грубое, а в Моцарте нет.

– Низкое не как низменное, а как земное. Вы обращаетесь к небу, а в руке держите локон умершей матери – и все соединяется.

– Ваша мама умерла? – спросила.

– Да. Поэтому, наверное, когда я читаю, как старый слуга Пушкина отрезал и спрятал локон волос, когда Пушкин умирал, меня это необычайно трогает.

– Вот я вам расскажу, – продолжал он, – как мы приехали в Пермь с концертом, было страшно холодно, у меня началось воспаление среднего уха, пришлось спать в ушанке, а ночевали в детском саду, на детских кроватях, и некуда деть ноги, я взял партитуру «Мессы» и, услышав первые же звуки, ушел туда, позабыв и о воспалении, и ногах, какие некуда было поместить. Вот вам соединение одного и другого.

Он поднялся, и двинулся в зал. Он сел на высокий стул, поднял дирижерскую палочку и –

И взмыл хор.

И взмыли скрипки.

И альты.

И все инструменты оркестра.

Они играли для себя, для завтрашнего концерта. Но я была единственный слушатель в зале, и они играли для меня. Оглянулась – несколько человек добавилось.

Я не могу описывать музыку. С ума можно было сойти, какую они давали музыку. Я могу сказать, что в один прекрасный момент пришло и спокойно расположилось знание, что прожито не так. Что надо было быть внутри музыки, всегда в музыке – тогда будет счастье.

Села, чтоб слышать не только исполнение – Спивакова, что он говорит оркестрантам, хору, солистам. Таинство внутри таинства. Все в свитерах, безрукавках, джинсовых рубашках, и это лишь усиливает воздействие. Голос Спивакова:

– Здесь последний звук отдельно… каждый раз кyrie все с большим наполнением…

Kyrie eleison, gloria, miserere – ключевые слова. Господи помилуй, слава Создателю.

– Это все построено по канонам древнегреческой трагедии, солист вступает – хор отвечает, хор диктует – солисты отвечают…

– Тромбоны, вы поддерживаете, как при Моцарте, хорошо, но… не верьте написанному – верьте моей руке…

– Я бы вас попросил немножко больше значения четвертям, чтобы, как колокол, звучало…

– В этом месте… обратите внимание, когда Христа снимают с креста, у него спокойное лицо, зато все остальные страдают…

– Должно быть ощущение, как ребенок в первый раз в церковь пришел… никакой жирной вибрации…

– Это удивительная вещь еще тем, что они так же, как в живописи, употребляли золотое сечение… и тут тоже смещенная кульминация… поэтому – с ощущением, что тут любовь… вот сейчас очень хорошо начали…

– Я хочу, чтобы вы это идеально сделали… вы можете сделать это идеально…

Он приподнимался с высокого стула, он пронзал воздух волшебной палочкой, он вскакивал и вскрикивал, как от боли, он плавно помавал руками, как будто рождал эту музыку, и музыка рождала его.

А однажды, когда солистка Хибла Герзмава выложилась до донышка, сказал:

– Поешь прекрасно… давайте поаплодируем…

И все зааплодировали. И в конце «Мессы», и в конце «Реквиема» аплодировали тоже.

Басу Николаю Диденко, одному из четырех солистов, он говорил:

– Тут какое-то русское прочтение, а должно быть… приближение к Господу… четыре характера – четыре отношения к Богу…

Герзмаве:

–- О чем мне молиться, беззащитной… помни, что ты беззащитна…

Хору:

– Я должен сказать, что намного лучше, то есть практически хорошо…

Оркестру:

– Помните, это перемещение не людей, а душ… У Бродского: и душа, неустанно поспевшая во тьму, пролемелькнет над мостами в петроградском дыму…

Когда все кончилось, он сказал – почти теми же словами, что подумала я:

– Я невероятно счастлив, что моя жизнь сложилась в музыке. Я все больше в том мире, чем в этом. Знаете, даже не хочется уходить из зала, из этой музыки…

И они некоторое время не расходились: дирижер, виолончель, скрипка. И дирижер рассказал историю, как его высококлассно обворовали в аэропорту в Италии. Сидя с сумкой, ждал багаж. В какое-то мгновенье почувствовал странное облегчение – и увидел человека, удалявшегося с его сумкой. Догнал, оба с силой врезались в рекламу, так что стекла посыпались. Полицейские вежливо поинтересовались, что случилось. Обоих отвели в комнату. Чья сумка? Спиваков отметил, каким спокойным был ответ: моя. Спиваков даже смутился: а может, правда, сумка чужая и всего лишь похожа. Спросили, что в сумке? Человек ответил: бритва, носки, обычный набор путешественника. Спросили Спивакова – он ответил: партитура Первого концерта Бетховена. О, так вы музыкант! Открыли. Сверху лежала партитура. Спивакову: вы свободны. Тому: а вы задержитесь.

Холод в детских кроватках в Перми и звуки «Мессы» Моцарта, кража в итальянском аэропорту и бетховенская партитура…

Перед расставанием:

– В одном месте на репетиции вы сказали: Моцарт думал здесь про себя, – а я подумала, что вы имеете право так сказать…

– Да, я чувствую, что хотели сказать Чайковский или Бетховен. Это делает любовь. Смерть – не конец жизни. Человек умирает, когда устает любить. Интуиция и любовь позволяют проникнуть в душу другого.

И еще:

– Когда-то была единая истина, потом разбилась на осколки, и в каждом человеке – осколочек истины…

Писала про копилку. Как пушкинский скряга, перебираю то, что сложено в ней. Три часа со Спиваковым – там.