№ 39-2011-1 |

Юрий Карякин _________

Из Дневника русского читателя. Субъективные заметки

Возможно, читатель удивится, придет в недоумение – что за странное сближение имен испанского гения живописи и русских гениев литературы? Что за этим стоит? А стоит, прежде всего, личность и духовные поиски автора этих «субъективных заметок» – Юрия Карякина.

В его дневнике находим такую запись: «Мучаюсь, почему “прилепился” к Пушкину, Достоевскому и Гойе? “Прилепился” – чушь. Просто ищешь те или иные координаты, ориентиры, компасы, те, что есть в самом тебе. И при встрече с ними возникает ощущение духовно-интеллектуальное, ощущение всей своей натуры, – что вот знал это когда-то, забыл намертво, а теперь вспомнил, обрадовался.

Прежде всего, конечно, Пушкин. Почему? Да просто потому, что его как будто и не открывал вовсе. Как не открывает человек воздух, воду, солнце. Пушкин – наше “эко”, живое жилище живой жизни. Это как природа во всей своей красе, не требующая доказательств. Пушкин – это просто нормальный русский человек в раздрызганной России. Единственная точка гармонии в этом хаосе.

Достоевского открывал, понимал долго и мучительно. Достоевский стал моей судьбой.

Гойя пришел позже. Почему я влюбился в этого испанца? Когда в 1966 году впервые увидел “Капричос”, обезумел от ужаса и счастья. Конечно, без Достоевского этого бы не было. “Прочитав”, разглядев “Капричос”, вдруг понял: это есть воплощение страсти духа, грешные страсти – не испанцев того века, а всех человеков вообще. Я увидел перевод “Бесов” на язык графики. Перевод художника, который не знал оригинала, а “перевел” предельно точно.

Гениальное воображение художника – это его гениальная совесть. Так вот, гениальное воображение Гойи и есть его гениальная совесть. Его “Капричос” я воспринял сразу же и без малейших сомнений как эпиграф к XX веку».

Принято повторять: история не терпит сослагательного наклонения, и потому не надо задаваться вопросом – а вот если бы?.. Ну а если речь идет о литературе, искусстве? Немного фантазии? А ведь это вовсе не фантазия. Гойя мог стать художником двора Ее Императорского Величества Екатерины Второй. Именно такое предложение сделал в Риме в 1771 году молодому испанскому художнику русский посол, очарованный его живыми рисунками, которые тот делал на улицах итальянской столицы.

К счастью для Испании и к несчастью для России Франсиско Гойя оказался истинным патриотом и предложение отклонил. Трудно гадать, как сложилась бы судьба художника в далекой и холодной Северной столице России. Наверное, многое потеряла бы и Испания, и весь мир. Увидели бы мы «Капричос», серии «Тавромахия», «Бедствия войны», «Нелепицы» и, наконец, его «черные картины»?

Мечтать не запрещено, но гадать бессмысленно. И потому попытаемся вместе с автором этих заметок найти другое «сближение» испанского и русских гениев – в том, что являют миру истинные художники, для которых нет границ ни временных, ни географических. Вот мы и приглашаем читателей «самим потрудиться» (по выражению Достоевского) и, может быть, открыть для себя новые грани этого странного сближения.

Ирина Зорина (Карякина)

Пушкин и Гойя

Чему, чему свидетели мы были!

А.С. Пушкин

Я это видел.

Ф. Гойя

Пушкин и Гойя. Сближение этих имен кажется сначала неожиданным и произвольным… Разве что по контрасту?

Но задумаемся. В 1799-м, когда родился Пушкин, Гойе было пятьдесят три. В 1828-м, когда Гойя умер, Пушкину исполнилось двадцать девять. Эти двадцать девять лет они прожили одновременно на противоположных концах Европы, не ведая, по-видимому, о существовании друг друга. Они прожили не просто одно и то же время, но одним и тем же временем, а главное – всю жизнь свою были одержимы сходными, порой буквально одними и теми же мыслями.

Вчитаемся:

Припомните, о други, с той поры,

Когда наш круг судьбы соединили,

Чему, чему свидетели мы были!

Игралища таинственной игры,

Металися смущенные народы;

И высились и падали цари;

И кровь людей то славы, то свободы,

То гордости багрила алтари…

Это же настоящая фреска, выполненная поэтическим словом. Фреска историческая и философская.

Вчитаемся в Пушкина и вглядимся в Гойю.

«Гигант». Картина резко расколота надвое: земля и небо. Один план – предельно конкретный, второй – символический. Внизу, на земле, в узкой долине, сжатой горами, мечутся фигурки людей, объятых ужасом, скачут неоседланные кони; поверженный всадник; несется стадо быков; бесятся собаки, и все – врассыпную от брошенного фургона. А вверху, рассекая грозовые тучи, проходит великан, обнаженный и лохматый. Человечество – словно караван, застигнутый бурей…

Грабеж, голод и – смерть. Смерть во всех видах. Смерть – от ядер, пуль, штыков, топоров, ножей, кос, вил, камней и просто от голых рук, смерть в пожаре и на виселице, смерть солдат и крестьян, мужчин и женщин, старух и детей. Названия листов: «Они не знают пути», «Они другого племени», «Они не согласны», «Варвары!», «Я видел это» – мать, пытающаяся спасти ребенка…

…В наш гнусный век

Седой Нептун земли союзник.

На всех стихиях человек –

Тиран, предатель или узник.

Люди за решеткой, в тисках, в колодках, в цепях, распятые. Названия: «Общество охраняет себя с жестокостью преступления», «За то, что она рождена в другом племени», «Потому что он писал не для дураков», «За открытие движения Земли».

…Ты видел вихорь бури,

Падение всего, союз ума

и фурий,

Свободой грозною

воздвигнутый закон,

Под гильотиною Версаль

и Трианон

И мрачным ужасом

смененные забавы…

Судьба. Художник и чернь. Страх безумия. Вот что мучит испанского художника и русского поэта. Когда смотришь на «Сатурна, пожирающего ребенка» или на пляшущего великана с лицом идиота, как не вспомнить пушкинские слова о судьбе: «Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь?»

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?..

…

Молчи, бессмысленный народ,

Поденщик, раб нужды, забот!

Несносен мне твой ропот дерзкий,

Ты червь земли, не сын небес…

…

Парки бабье лепетанье,

Спящей ночи трепетанье,

Жизни мышья беготня…

Что тревожишь ты меня?

Что ты значишь, скучный шепот?

Укоризна или ропот

Мной утраченного дня?

От меня чего ты хочешь?

Ты зовешь или пророчишь?

Я понять тебя хочу,

Смысла я в тебе ищу…

…

Не дай мне Бог сойти с ума.

Нет, легче посох и сума;

Нет, легче труд и глад.

<…>

Да вот беда: сойди с ума,

И страшен будешь как чума,

Как раз тебя запрут,

Посадят на цепь дурака

И сквозь решетку как зверка

Дразнить тебя придут…

…

Свободы сеятель пустынный,

Я вышел рано, до звезды;

Рукою чистой и безвинной

В порабощенные бразды

Бросал живительное семя –

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды….

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.

«Сеятелю» предпослан эпиграф: «Изыди сеятель сеяти семена своя». Так начинается евангельская притча о сеятеле. Эпиграф имеет горько-иронический смысл: вся почва, вся земля неплодоносна, нет «доброй земли», и незачем сеять…

Пушкинский «Сеятель» и «черные картины» выражают глубочайшую духовную трагедию художников (не первую для Гойи и не последнюю для Пушкина). 1820–1823 годы. И тут, наверное, не просто случайность: именно к этому времени и задушена была свобода и в Испании, и в Италии, и в Греции (а через два года – и восстание декабристов в России).

Кто, волны, вас остановил,

Кто оковал ваш бег могучий,

Кто в пруд безмолвный и дремучий

Поток мятежный обратил?..

…

Все пало – под ярём склонились все главы…

Гойя видел, как толпа, вчера еще приветствовавшая республику, сегодня ее проклинала.

Друг Пушкина вспоминает о нем тогдашнем: «мрачно ожесточенный дух». Сам поэт признавался: «Захлебываюсь желчью». Будто Пушкин – не Пушкин.

И сравним еще «Бесы» Пушкина и «Капричос» Гойи.

Бесконечны, безобразны.

В мутной месяца игре

Закружились бесы разны,

Будто листья в ноябре…

Сколько их! куда их гонят?

Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?..

Слава Богу, уже мало кто воспринимает пушкинское стихотворение как описание «природы» и «пейзажа». 7 сентября 1830 года в Болдине не было ни «листьев в ноябре», ни «снега летучего», ни «вьюги» (возможно, было даже и солнечно). А на душе у Пушкина – «бесы».

А «Капричос»? Разве это не о том же самом? Несметное число чудищ: ведьмы, домовые, коты, мыши, ослы, карлики и великаны, человек с клювом, сова в очках. Урод на уроде. Звери как люди и люди как звери. Воют, плюются, рыдают, гогочут, пляшут, непристойничают. Какая-то дьявольская круговерть, парад всех фурий, карнавал всех сил зла. Такого не было и в Дантовых кругах.

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

<…>

Мчатся бесы рой за роем

В беспредельной вышине,

Визгом жалобным и воем

Надрывая сердце мне…

43-й лист «Капричос» – «Сон разума рождает чудовищ». Это – сам Гойя, тоже с надрывным сердцем.

Судя по черновикам Пушкина, первоначальное название «Бесов» было – «Шалость». Но ведь «Капричос» и переводятся как прихоть, игра фантазии, шалость.

Опять случайность? Один из литературоведов заметил о «Бесах»: «шалости» не вышло.

Один искусствовед сказал о «Капричос»: «Название это – маскировка от цензуры». Да не наоборот ли? «Бесы» и есть «Капричос». А «Капричос» и есть «Бесы». «Шалость» вышла, и «Капричос» вовсе никакая не маскировка. В самих названиях этих и выражен какой-то мировоззренческий принцип изображения зла и одоление его. До Гойи так начинал мыслить Босх («Корабль дураков», «Воз сена», «Сады земных наслаждений»…), а после Пушкина – продолжил Достоевский («Бесы», «Бобок»…).

Но, может быть, сходство Пушкина и Гойи ограничивается лишь трагическими их мыслями и образами? Нет, нет. Да и само трагическое для них есть, в сущности, выражение их жажды жизни и жажды правды о ней. Само их обращение к трагическому есть уже мужество жизни, то мужество, о котором писала Марина Цветаева. Когда Гений в отчаянии восклицает: «Петь не могу!», – он слышит в ответ: «Это воспой!»

Первоначальному наброску «Сна разума» Гойя дал такой комментарий: «Автор спит. Его единственное желание состоит в том, чтобы стереть с земли пагубные суеверия и с помощью этого фантастического творения подготовить основу для торжества истины».

43-й лист в его окончательной форме сопровожден такими словами автора: «Воображение, покинутое разумом, порождает немыслимых чудовищ; но в союзе с разумом оно – мать искусств и источник творимых им чудес».

Союз воображения и разума против союза ума и фурий – вот кредо Гойи.

А у Пушкина:

Да здравствуют музы,

да здравствует разум!

У искусства не так уж и много истин, но добываются они каждый раз – заново и – невероятно дорогой ценой, зато – необходимы и спасительны, как хлеб, как вода, как воздух. Художник знает: видеть в жизни только светлое и доброе – необъективно и бессовестно, неумно и бездарно, но он знает также и самое главное: не видеть свет и добро – еще необъективнее, бессовестнее, бесчестнее, еще глупее и бездарнее.

Мода вообще бывает на вещи, без которых человек может жить. Нет моды на вещи, без которых он – не может жить. Поэтому нет моды на хлеб, на воду, на воздух – и не будет.

Вот этим спасительным знанием «самого простого», доверием к «живой жизни» и были в высшей степени одарены и Пушкин, и Гойя.

Ты понял жизни цель: счастливый человек,

Для жизни ты живешь…

С детства привыкаем мы к солнечности Пушкина и редко отдаем себе отчет в том, сколь дорого она ему стоила. А потом привыкаем и к мрачности Гойи (или Достоевского), мало задумываясь о том, с какой неистовой силой пробивались они к солнцу.

«Свободы сеятель пустынный…» – это 1823-й.

Но вот 1826-й – «Пророк»:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

Обходя те самые «моря и земли», те самые стихии, где «человек – тиран, предатель или узник»?

Жги – сердца тех самых людей, о которых сказано было: «Вас не разбудит чести клич»?

Да, тех самых!

Образы Сеятеля и Пророка сами по себе тождественны. Стихи «Сеятель» и «Пророк» – в противоречии, в противоположности, в антагонизме, во взаимоисключенности: в первом – мужественное, но и отчаянное отречение от иллюзий (кажется, за счет идеала); во втором – верность идеалу, но уже безо всяких иллюзий.

Но вся сложность в том, что нельзя все это противоречие разрешить раз и навсегда. Оно возникает снова и снова, заново мучает и заново же разрешается. Уже после «Пророка» Пушкин написал «Поэт и толпа», а еще позже – «Памятник».

Художнику всегда грозит отречение от бремени Сеятеля, от подвига Пророка.

Но не является ли это отречение «грешным, празднословным и лукавым»?..

Пушкин беспощаден к себе:

И с отвращением читая жизнь мою,

Я трепещу и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,

Но строк печальных не смываю.

Но беспощадность эта и была непременным условием воскрешающих открытий – и в себе, и в мире.

Вернемся еще раз к «Капричос». Всего здесь 80 листов, и случайно ли на первом из них изображен сам Гойя, как есть, только – с открытым и гордым и даже надменным лицом? Сам Гойя – уже спиной ко всему увиденному, ужаснувшему и преодоленному. Гойя, вышедший из ада и ничего не забывший. Гойя, тоже не смывший ни одной своей самой печальной строки. И подпись – тоже гордая и предельно простая: «Франсиско Гойя и Лусиентес. Художник». Создатель, владеющий своими созданиями. Ум – против фурий. «Сон разума порождает чудовищ»… Пробужденный разум их побеждает.

И случайно ли на другой день после «Бесов», 8 сентября 1830 года, в том же Болдине Пушкин пишет поутру «Элегию».

Но не хочу, о други, умирать;

Я жить хочу, чтоб мыслить

и страдать;

И ведаю, мне будут наслажденья

Меж горестей, забот

и треволненья:

Порой опять гармонией упьюсь,

Над вымыслом слезами обольюсь,

И может быть – на мой закат

печальный

Блеснет любовь улыбкою

прощальной.

«Асмодеа» – едва ли не единственная из всех «черных картин» в «Доме глухого», где есть луч надежды. Мужчина и женщина летят над людьми, занятыми самой страшной суетой, суетой войны, суетой смерти, летят к белой горе, на которой возвышается замок. Не рождена ли эта картина теми же самыми чувствами, которые продиктовали Пушкину строки «Из Пиндемонти» или такие слова:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля –

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальную трудов и чистых нег.

«Какое мужество!» – название 7-го листа «Бедствий войны». Молодая женщина – одна, у пушки; вокруг – убитые повстанцы. Бессмертный образ непокоренной Испании. Вряд ли Пушкин видел этот рисунок, но очень хорошо известно, как он вдохновлялся таким мужеством, как восхищался им.

«Правда умерла» – так называется 79-й лист из «Бедствий войны». Прекрасная юная мертвая женщина, а вокруг в темноте все те, кто ненавидел, преследовал, убивал ее, кто не знал ее, и те, кто знал, любил, но не спас, не сумел спасти. И все они вдруг сошлись над ее трупом – оцепенелые от ужаса и равнодушные, прозревшие и злорадные.

«Вот истина». Снова женщина, но – воскресшая, земная, готовая любить и рожать. На голове у нее – венок из полевых цветов. Мужчина с мотыгой. Овца. Снопы. Фруктовое дерево. Корзина, полная плодов. Только что прошла гроза. Все вымыто дождем, зеркальные лужи и огромное яркое-яркое солнце. «Живая жизнь». «Самое простое»…

И может быть – на мой

закат печальный

Блеснет любовь

улыбкою прощальной.

«Молочница из Бордо». В картине этой чувствуется кисть юного Гойи, автора солнечных гобеленов, ничем, казалось, не предвещавших «Сны разума», «черные картины». Она напоминает лицейские, юношеские стихи Пушкина. Но в ее просветленной печали – отражение невозвратных, незабытых потерь и ничем не отнятых, навсегда приобретенных «простых» истин восьмидесятилетнего Гойи.

Это бесконечно трудно почувствовать, продумать и, главное, сказать так, чтобы все тебе поверили безоговорочно:

Подымем стаканы, содвинем их разом!

Да здравствуют музы, да здравствует разум!

Ты, солнце святое, гори!

Как эта лампада бледнеет

Пред ясным восходом зари,

Так ложная мудрость мерцает и тлеет

Пред солнцем бессмертным ума.

Да здравствует солнце, да скроется тьма!..

«Сон разума рождает чудовищ». Пробужденный разум их побеждает…

Пушкин есть Пушкин. И Гойя есть Гойя. Немыслимы они оба без солнца.

И связаны они, конечно, далеко не только теми двадцатью девятью годами, которые прожили одновременно. Их связь несравненно и глубже, и шире. Она опосредована той мировой художественной культурой, для которой нет ни временных, ни пространственных границ и все великие представители которой суть настоящие, навсегдашние современники, сколько бы веков ни отделяли их друг от друга.

Насквозь русский поэт Пушкин и насквозь испанский художник Гойя – родные братья по духу, обладавшие мужеством не закрывать глаза на зло и не терять надежды на избавление от него.

Пушкин называл мысль – «исторической жизнью» слова. Для Гойи мысль тоже была «исторической жизнью» каждого мазка, каждого штриха.

Поразительно, как два гения – Пушкин и Гойя, находясь на двух окраинах европейской ойкумены, говорят о тех же самых событиях, понимая их не физически, а метафизически. Пушкин и Гойя прежде всего художники мысли, но мысль у них, как и «положено» в искусстве, не видна, не должна быть видна, как не видно поле напряжения между полюсами: читателю, зрителю, слушателю надо самому сблизить эти полюса, чтобы между ними сверкнул, пробил мощный разряд, чтобы мысль вдруг сверкнула как молния и, главное, стала своей мыслью.

Гойя – Достоевский

Самое поверхностное объяснение такого сближения, Гойя и Достоевский, в том, что Испания и Россия находятся на окраине Европы («отсталые», маргинальные) – с Запада и Востока. Возможно, такое «напряжение потенциалов» породило Сервантеса, Веласкеса и Гойю, с одной стороны, и Пушкина, Достоевского и Толстого – с другой.

Достоевский в литературе и Гойя в живописи наиболее глубоко проникли в понимание человеческой души, сделали открытия, сопоставимые с тем, что в науке, в понимании природных законов совершили Коперник, Резерфорд и Эйнштейн.

Русский писатель и испанский живописец вновь открыли поистине ядерные силы человеческой души, взорвали их, и взрыв этот оказался такой силы, что он может потрясти человечество и сегодня.

Но это только одно открытие. Другое, еще более важное, состоит в том, что они заново открыли внутриядерную энергию человеческого духа: силы спасения.

Почему я говорю: заново открыли? Потому что оба эти открытия были уже сделаны христианством. Открытия эти были «опубликованы» в Новом Завете и в концентрированном виде сформулированы в Апокалипсисе.

Можно даже утверждать, что творчество Достоевского (и, полагаю, основные творения Гойи, по крайней мере зрелого Гойи) есть новейшее открытие Апокалипсиса, «перевод» текста библейского на язык художественный в жизни, где мы это слышали, но не слушали и забыли. Потому что мы очень плохо читали Книгу книг, а потому плохо прожили жизнь. Мы потому плохо живем, что плохо читаем Книгу книг.

Вся европейская литература (да и вся мировая культура) от Рождества Христова, но особенно русская литература XIX века и начала XX, и великое искусство Испании (Сервантес, Веласкес, Гойя) есть бесконечное чтение этой Книги, ее постоянное открытие, художественный «перевод» Книги книг на человеческий, земной язык. Достоевский в своих романах и Гойя в своих картинах и гравюрах «лишь» (всего лишь) фокусируют и концентрируют эти лучи, чтобы зажечь наши души.

Полагаю, что все творчество Достоевского, равно как и Гойи, по своему видению и слышанию, по своему художественному чувству и воспроизведению – апокалипсично. Все романы Достоевского и вся «черная живопись» Гойи – это своего рода «малый апокалипсис». Для обоих главным было – «тысячелетнее царство».

Достоевского и Гойю нельзя понять вне координат Апокалипсиса. Более того, как в своем творчестве, так и в жизни оба, все более осознанно, исходили из этих координат.

Когда я впервые увидел «Капричос» Гойи, вдруг разбились все розово-голубые очки и глаз, взор сначала застыл от ужаса, а потом заметался в сладострастных и отвратительных поисках самого ужаса. Потому что приучен был глаз к победе добра христианского, а столкнулся с победой беспрерывного зла. Хотелось понять это зло, на какое-то мгновение, казалось, понимал его. Но не мог принять абсолютно скучную победу зла в мире, да и как сохранить в душе своей светлое, как увидеть светлое в мире? И пробивалось понимание: зло не демонообразно, не романтично, зло – паскудно, омерзительно, смешно.

Но пожалуй, настоящее понимание «Капричос» пришло уже тогда, когда познал его самые страшные и загадочные «черные картины». В начале 20-х годов (уже XVIII века), в годы разгула реакции в Испании, новых зверств инквизиции (после поражения восстания Риего и поражения революции), художник запирается в «Доме глухого», уходит в свое «подполье» и там – для себя, для одного себя! – расписывает маслом стены.

Пронзила мысль: да это же «Бесы» Достоевского!.. А еще и «Бобок».

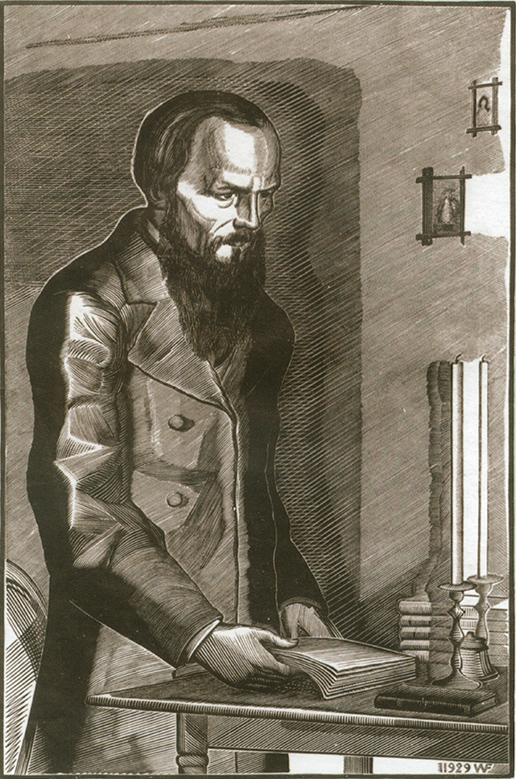

Капричос. Офорт № 24. 1799

Что такое «Капричос»? Прихоть, игра фантазии, шалость? Шалости не вышло. Как и у Достоевского в его «Бобке». Вот уж шалость! «Хотел развлекаться, попал на похороны». И там, в страшном потустороннем мире, увидел: монстры, икание, мерзкое плотоядное хихикание, шамкание отвратительное, нравственная вонь, рев, бунт, гам, взвизги… Заголимся и обнажимся!.. У Достоевского воображение тоже порождает чудовищ, и он, как и Гойя, их одолевает. Будто слышим его вопль: «Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и – даже не щадя последних мгновений сознания!»

Гойя в живописи, Достоевский в литературе поразительно глубоко проникли в тему «бесов», одолевающих как душу каждого человека, так и человечество в целом. Конечно, тема «бесов» так или иначе присутствует в христианской культуре на протяжении всего ее развития. Но Гойя и Достоевский сумели пойти в ее развитии так далеко и воплотили ее в своем творчестве с такой силой, что заставили человечество увидеть этот феномен уже другими глазами, заставили ужаснуться безднам зла и искать спасения.

У Гойи было две встречи со смертью.

Офорт № 40. 1799

1792–1793 годы. Удар. Он умирал. Несколько дней был без сознания. Нарушена координация движений. Долго не мог передвигаться. Его мучили страшные боли и шумы в голове. Выкарабкался с трудом, паралич отступил, исчезла угроза слепоты, но он потерял слух.

Оглохший живописец. Зрительное восприятие, и до того необычайно мощное у Гойи, приобретает в обреченном на молчание мозгу глухого человека силу галлюцинаций. Живопись, графика Гойи – кричат… Он заставил кричать, вопить, голосить все штрихи, все мазки своего глухого небытия.

Ну а случись такое, что вдруг Гойя умер бы до пятидесяти, в 1792 году, когда случился с ним удар? Что осталось бы? Да, замечательные шпалеры, великолепные портреты его современников – от королей до друзей поэтов и тореадоров, да, его прекрасные «махи»… Но Гойя без «Капричос», Гойя без «Гиганта», Гойя без «черной живописи»… Мир бы не знал настоящего Гойю-пророка.

Но ведь случился и еще «удар» – в первой половине 1797 года. К физической встрече со смертью добавилась смерть его социально-мировоззренческих иллюзий. Вторая «смерть», в сущности, еще более важная, если так можно выразиться, значительнейшая: сгорели иллюзии – так что с ними вместе, казалось, сгорели идеалы.

На понимание различия между крахом естественных иллюзий и неискоренимостью идеалов, на муки этого различения, на муки невероятные этого понимания ушли годы… Гойя преодолел духовный кризис так, как должно только гению. Он потому, быть может, и не умер, что не осуществил свой замысел или замысел о себе, потому только, что – не сразу – понял, что крах иллюзий должен еще больше утвердить тебя в непреложности идеалов.

У Гойи произошел абсолютный мировоззренческий переворот. И, может быть, лучшее свидетельство тому – две картины: солнечная процессия – «Праздник Сан-Исидро в Мадриде» (шпалеры), написанная молодым жизнерадостным художником в 1788 году, и повергающее нас в ужас «Паломничество к источнику Сан-Исидро» на стенах «Дома глухого», где художник прожил до своей эмиграции во Францию в 1824 году. Стены дома он расписал «черными картинами».

Невероятное, в своем роде, несоответствие между молодым Гойей и Гойей зрелым. У всех, у каждого художника должно быть это противоречие, иначе он недвижим, а застыл. Художник – ракета, он летит. Но такого противоречия я не могу вспомнить ни у кого, кроме как у Достоевского.

У Достоевского была своя встреча со смертью. 22 декабря 1849 года он должен был быть расстрелян.

Военно-полевой суд приговорил петрашевцев (среди них был и Достоевский) к смертной казни «расстрелянием», но более высокая инстанция – генерал-аудитор – смягчил приговор, отменив смертную казнь и назначив всем различные сроки каторги (Достоевскому – восемь лет); зaтем император Николай I утвердил отмену казни, однако распорядился объявить об отмене этого приговора лишь в последний момент. Была произведена садистская инсценировка казни, во время которой один из товарищей Достоевского сошел с ума.

Среди петрашевцев Достоевский был самым радикально настроенным, и только на каторге он понял, что сеять «социалистические» семена в народ – безумие. Каторга – конец «Записок из Мертвого Дома».

А совершись эта казнь 22 декабря 1849 года (Достоевский не знал еще в тот момент, что она не свершится) – не было бы «Записок из Мертвого Дома», «Записок из подполья», «Кроткой», не было бы «Сна смешного человека», пяти романов, Пушкинской речи… А ведь Достоевский (и только он тогда) предчувствовал, знал, что в нем заложено. Да и все это, быть может, было лишь одной сотой того, что он хотел, мог отдать людям. И вместо всего этого – смерть в 28 лет. Не было бы Достоевского… Вместить в себя эту мысль невозможно. А он вместил ее навсегда и – ужаснулся, и ужасная эта мысль вдруг удесятерила его силы.

Вечером того же дня он писал брату из Петропавловской крепости:

«Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты. <…>

Брат! я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть – вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да правда! та голова, которая создавала, жила высшею жизнию искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это все-таки жизнь! On voit le soleil![1] <…>

Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь. <…> Ведь был же я сегодня у смерти, три четверти часа прожил с этой мыслию, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу!

Жизнь – дар, жизнь – счастье, каждая минута могла быть веком счастья».

Это письмо брату – лучший автопортрет Достоевского.

Достоевский побывал там и вернулся оттуда, вернулся, открыв бесконечную ценность жизни живой, бесконечную ценность живого времени, бесконечную ценность каждой минуты, пока мы живы. И не этой ли встречей со смертью (при которой он не сморгнул) и объясняется еще, что все вопросы он ставил отныне в самой предельной остроте, как вопросы жизни и смерти – буквально, не переносно, не метафорически, как вопросы жизни и смерти всего человечества, как вопросы неотложные? И не отсюда ли еще и его провидческий дар? (Точнее – не дар, дар все-таки связан со словом «даром», а здесь – выстраданное им самим.) Отныне и до смерти своей всякую личную судьбу он и будет рассматривать в перспективе судьбы общечеловеческой.

У Достоевского, как и у Гойи, произошел небывалый перелом в мировоззрении, во всем мироощущении. Здесь – начало мировоззрения нового. Оба испытали свою смерть как смерть всего человечества и разом увидели такое, что иным путем, вероятно, вообще непознаваемо. Да-да, встреча со смертью – трагический, но ничем не заменимый способ познания.

Может быть, самое главное художественное сходство между Достоевским и Гойей – в ритме изображения.

У Гойи небывалая способность изобразить скорость, молниеносность движения. И дело здесь не только в том, что (засвидетельствовано!) он писал необыкновенно быстро, но в том, что он сумел эту быстроту изобразить и заразить ею зрителя. А главное, наверное, в том, что он сам, по своей художнической природе, именно так и воспринимал мир.

Для меня так и остается тайной: как можно писать так молниеносно, казалось бы, грубыми мазками – и в то же самое время ювелирно. Для ее постижения нужно смотреть на его картины, если угодно, и в телескоп, и в микроскоп. Тут как раз понадобится небывалый рапид и контррапид. Я представляю себе это так. Точка. А дальше – взрыв точки (как рождение вселенной – художественной вселенной). Но взрыв этот дать в замедленном ритме, точнее – и в замедленном, и в мгновенном. Точка превращается в уже различимую «планету». Чувствуются контуры, крупные движения, переходы тонов, красок… Еще ближе, еще… Все ближе и ближе… И вдруг – не верь своим глазам: как отчеканен и одновременно стихиен этот мазок, эта черта, этот штрих. Но, наверное, должен быть (после этого) и обратный ход, контрход: превращение предельно приближенной картины, с ее ювелирными точками и мазками, обратно – в удаление, в едва различимую точку.

Быстрота, молниеносность и широта, казалось бы, небрежность. И – ювелирность. И – еще очень, очень важно: не хаос художественный, а именно космос, гениальность композиции.

Необычайно быстро писал? Так можно ли молнию нарисовать медленно?.. Вот этот-то взрыв энергии и выражен художником и передается им зрителю.

Но и Достоевский угадал невероятное, нарастающее УСКОРЕНИЕ жизни, катастрофическое ускорение истории с ее избыточностью, сверхизбыточностью неожиданностей.

Франсиско Гойя и Федор Достоевский, два гения, столь близкие друг другу, несмотря на все различия между ними, в том числе и национальные, предсказали трагедии не только своего времени, но и века ХХ и даже нынешнего.

Величие, значение обоих было понято не сразу, с запозданием. При жизни Гойи никто не знал его серии «Бедствия войны» (Гойя писал эти листы втайне с 1810-го, более десяти лет, и никому не показывал). «Капричос» были опубликованы частично, и над художником сразу нависла угроза быть привлеченным на допросы инквизиции. Его спасла мудрая хитрость: он подарил королю все медные пластины-«исходники» и отпечатанные гравюры. Мало кто видел его серию «Нелепицы». И уж никто не видел, не знал об уже написанных «черных картинах», а когда их открыли в 1867 году – не поняли. Понадобилось время. Зато теперь его, как и Достоевского, называют пророком.

И Гойя, и Достоевский понимали зло и выразили его так глубоко, что это помогло им его преодолеть. То был духовный подвиг.

Теперь все человечество должно совершить подобный подвиг. Оно его совершит – и спасется. Или погибнет.

Гойя – Неизвестный.

Еще одно «странное сближение»

Когда в 1976 году Эрнст Неизвестный уезжал (вынужденно уезжал!) в эмиграцию, он подарил мне небольшую бронзовую скульптуру – «Каин и Авель».

Двое душат друг друга, а корень – общий. Себя и душат. Они как бы слиты. Лиц почти нет: зверея, человек теряет лицо и обезображивается. На головах – каски. Но это, конечно, не просто отклик на минувшую войну: вся история человечества – история войн. И все войны, в сущности, – гражданские, братские, если действительно считать, что люди – братья. А еще обратите внимание: отверстие между ними – в форме сердца. Получился портрет и человечества, и человека (разве каждый человек сам себя не душит?). Гениально простая, страшная и понятная всем метафора.

В серии Гойи, которую называют «Черные картины», есть полотно, пронизанное теми же чувствами и мыслями, что и скульптура Эрнста: два человека (вроде пастухи) бьют друг друга дубинами, а сами вот-вот утонут в болоте…

Вот такая страшная перекличка гениев.

[1] «Видишь солнце!» (франц.).