№ 11-2004-1 |

Давид Маркиш _________

Художника Сергея Ивановича Калмыкова (1891 – 1967) называют «последним представителем Серебряного века первого призыва», «послесловием к русскому авангарду», еще одной его легендой. Намного пережив своих сотоварищей и единомышленников по искусству, обреченный на одиночество и непонимание, на заточение в своем духовно-творческом пространстве, он сумел обратить его в пространство свободы, устремленное в космос. Калмыков так и остался в искусстве инопланетянином. Каждое его произведение – «вещь в себе». Ему дано было озарение видеть то и так, как не видят простые смертные. Природу одаренности, гениальности он понимал как «биологическую трагедию художника». Он принадлежал к тем невольным творцам-аутсайдерам, маргиналам по призванию, которые составляют «соль земли» и без которых искусство прошлого века не имело бы своего горьковатого, странного, столь непривычного привкуса. Таких мастеров начинают понимать только после их ухода из жизни. Такова их судьба, они сами ее выбрали.

Сегодня о Сергее Калмыкове пишут в статьях и романах, создан Фонд его имени, готовятся новые выставки его работ, печатаются альбомы. Удивительный мир художника и яркая «кинематографичность» его судьбы привлекают внимание сценаристов. Его картины, рисунки, гравюры собирают самые крупные музеи Старого и Нового света. Имя художника Сергея Ивановича Калмыкова все глубже и прочнее укореняется в контексте культуры XX столетия.

Не слушайте нашего смеха,

слушайте ту боль, которая за ним…

А. Блок

“…Жил при театре, зарабатывал задниками художник Калмыков. Тогда в наш лексикон только входило словечко “пижон”. Жители города одевались однообразно. Форменным цветом была темная серость.

Появление “пижона” Калмыкова на улицах воспринималось нами как счастливый ожог: широченные штаны, раскрашенные акварелью под закат, оголтело желтый сюртук, буро-седые волосы по плечам и, в довершение ансамбля, необъятная бескозырка, без лент, но с красным верхом. Только сейчас я нашел ей сравнение – она была похожа на летающую тарелку. Его долго принимали за шпиона – слишком не по-нашему был одет. Нет, была еще серая холщовая сума на длинной помоче, пересекавшей портупейно спину и грудь. Всегда сутулясь, не поднимая глаз, брел он по своим непонятным делам, придерживая у бедра погромыхивающую суму.

Потом как-то незаметно ушел…

Наш сосед, честно служивший в театре постановщиком (рабочим сцены), рассказал, что комиссия по наследству распределила оставшиеся после “дурака” вещи так: одежонку забрал вахтер – отпугивать воробьев на личном огороде, а сума досталась ему. Золота и сберкнижек, к сожалению, не оказалось, хотя слухи были упорными»[1].

Это воспоминание о Калмыкове из книги Олжаса Сулейменова «Трансформация огня».

А вот зарисовка с натуры другого писателя, Юрия Домбровского, который сделал художника одним из персонажей своего замечательного романа «Факультет ненужных вещей».

«…Калмыков сам конструировал свои одеяния и следил, чтоб они были совершенно ни на что не похожи. У него на этот счет была своя теория.

“Вот представьте-ка себе, – объяснял он, – из глубины вселенной смотрят миллионы глаз, и что они видят? Ползет и ползет по земле какая-то скучная, одноцветная серая масса – и вдруг, как выстрел, – яркое красочное пятно! Это я вышел на улицу”.

И сейчас он был тоже одет не для людей, а для Галактики. На голове его лежал плоский и какой-то стремительный берет, на худых плечах висел голубой плащ с финтифлюшками, а из-под него сверкало что-то яркое и отчаянное – красное – желтое – сиреневое. Художник работал. Он бросал на полотно один мазок, другой, третий – все это небрежно, походя, играя – затем отходил в сторону, резко опускал долу кисть – толпа шарахалась, художник примеривался, приглядывался и вдруг выбрасывал руку – раз! – и на полотно падал черный жирный мазок. Он прилипал где-то внизу, косо, коряво, будто совсем не у места, но потом были еще мазки, и еще несколько ударов и касаний кисти – то есть пятен – желтых, зеленых, синих, – и вот уже на полотне из цветного тумана начинало что-то прорезываться, сгущаться, показываться. И появлялся кусок базара: пыль, зной, песок, накаленный до белого звучанья, и телега, нагруженная арбузами. Солнце размыло очертания, обесцветило краски и стесало формы. Телега струится, дрожит, расплывается в этом раскаленном воздухе…»[2].

Домбровский первым угадал иномирную природу дарования художника. «…Я вдруг понял, что же здесь изображено, – комментирует он один из пейзажей. – Калмыков написал землю вообще, какой она ему представлялась в то далекое утро. Чуждую, еще не обжитую планету. Вместилище диких неуравновешенных сил. Ничего, что тут ребята, ничего, что они купаются и загорают, до них речке никакого дела нету: у нее свой космический смысл, своя цель, и она выполняет его с настойчивостью всякой косной материи. Поэтому она и походит на обнаженную связку мускулов, поэтому все в ней напряжено, все на пределе. И глыбы ей тоже под стать – потому что и не глыбы они вовсе, а осколки планеты, куски горного хребта, и цвета у них дикие, приглушенные – такие, какие никогда не используют в своей работе люди… Здесь, на крохотном кусочке картона… бушует такой же космос, как и там, наверху, в звездах, галактиках, метагалактиках, еще Бог знает где… Да и они сами, эти камни, просто-напросто разлетевшие и застывшие сгустки ее мощи… Это Алмаатинка, увиденная из туманности Андромеды…»[3].

Алма-Ата стала последним перегоном в жизни Сергея Ивановича Калмыкова. Здесь он создал большую часть своих произведений. Он стал органической частью города, его достопримечательностью. Он просто не мог быть «как все», к нему привыкли, без его «театрального» стиля, без его арт-жестов улицы и площади восточного города выглядели бы иначе. Обыватели тыкали в него пальцами. Если он участвовал в выставках, появлялись возмущенные реплики в прессе: «Совершенно непонятно, каким образом и зачем устроители выставки пропустили картины некоего Калмыкова… Неприятная, бездарная мазня». Интеллигенты, посмеиваясь над его уличными театральными афишами к «Кармен» и «Прекрасной Елене», называли его «опасным соперником Тулуза Лотрека». Многие не подозревали, что «доморощенный сюрреалист с лицом христианского мученика» – высокий профессионал, впитавший классические уроки мировой культуры и духовно-художественный опыт Серебряного века.

Недосягаемый для насмешек и недоступный для критики, Калмыков не нуждался в признании. Домбровский говорил, что к нему можно было с полным правом отнести пушкинское «Ты царь – живи один». Он так и жил, ощущая свое первородство. Человек, всецело погруженный в мир своих космических фантазий и довольный своей судьбой.

«Загадка века. Самый элегантный мужчина земного шара!

Величайший деятель наук и искусства.

Гений первого ранга междупланетной категории», – так он писал о себе.

Сергей Калмыков родился в 1891 году в семье железнодорожного служащего средней руки. «Мне посчастливилось – я родился в последнем десятилетии девятнадцатого века, и не где-нибудь, а именно в Самарканде, столице Тамерлана, украшенной шедеврами арабского стиля» («Заметки для автобиографии»). Потом семья перебралась в Оренбург, отсюда в 1909 году Сергей отправился в Москву учиться рисованию у знаменитого Юоона. Год спустя он стал студентом Петербургской школы Елизаветы Николаевны Званцевой. Его учителя – Мстислав Добужинский и Кузьма Петров-Водкин; последний сравнивал талантливого ученика с «молодым японцем, только что выучившимся рисовать». Здесь, в школе Званцевой, двадцатилетний Калмыков создает свой ученический этюд «Красные кони». Ему казалось, что он «явил миллионы всех возможных коней, освещенных закатом». Это было романтическое предчувствие «смены фильтров», возможностей цвета (Анри Матисса он тогда еще не видел). Год спустя Петров-Водкин написал свою знаменитую картину «Купанье красного коня». Известно мнение, что юноша на красном коне – это молодой Владимир Набоков, но Калмыков узнавал в молодом всаднике себя: «К сведению будущих составителей моей монографии, – уведомлял он, – в образе томного юноши на этом знамени изображен я собственной персоной».

Монографии о художнике Сергее Калмыкове до сих пор не существует [4], но искусствоведы и историки искусства из разных стран (их становится все больше) едины во мнении, что определяющей в формировании его творческой личности была сама атмосфера Серебряного века с его невиданным духовно-интеллектуальным напряжением, мощным взлетом русской религиозной мысли, духом новаторства. Русский авангард подпитывался архаическими пластами древних культур, дышал народным эпосом, «низовыми» формами искусства, наивными и простыми. Писатели, художники и композиторы Серебряного века «шестым чувством» ощущали грозовые изменения, проступавшие на горизонте эпохи.

Четыре года петербургского учения знакомят Сергея Калмыкова с прославленными ныне мастерами – Малевичем, Шагалом, Эль Лисицким, Татлиным. На выставке «Мира искусства» в начале 1912 года он видит работы Рериха, Чюрлениса, Серова, Судейкина. Французская выставка «За сто лет», поиски фовистов и кубистов – все обогащало талантливого юношу, давало пищу воображению.

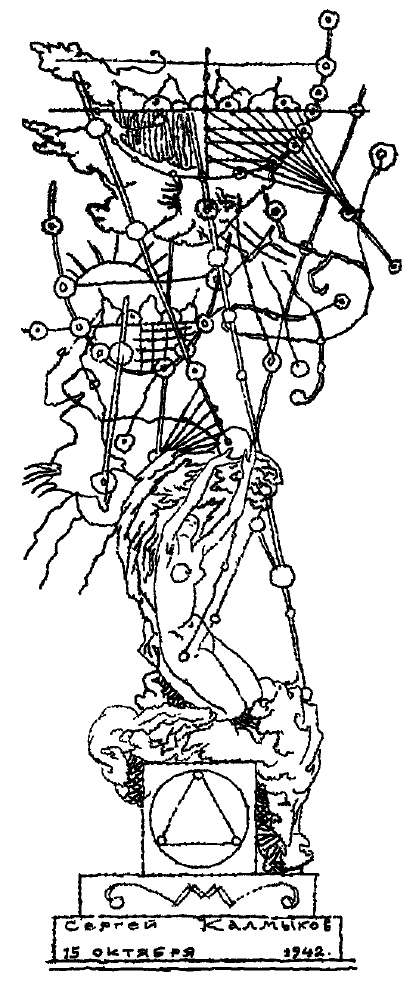

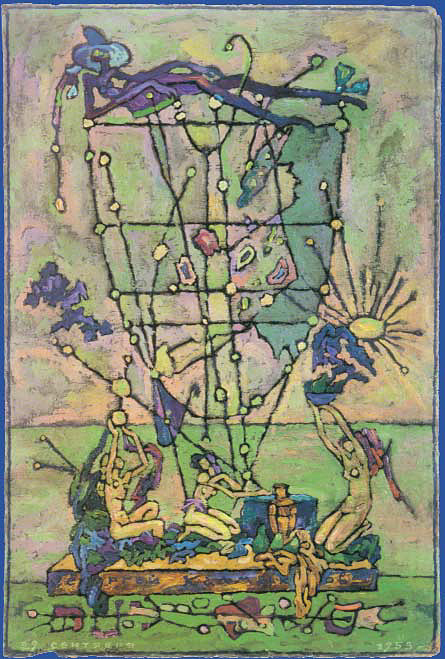

В 1913 году опера «Победа над Солнцем» ознаменовала революционный перелом в мире искусства, а двумя годами позже Малевич показал городу и миру свой «Черный квадрат» – эту фантастическую, мистическую точку отсчета на пути нового искусства. Назвать «Черный квадрат» точкой – пусть даже в переносном смысле слова – рискованное дело; впрочем, это не более чем фигура речи. Адепт теории квадрата Казимир Малевич, косвенно уподоблявший свой квадрат иконе, не допускал шуток на эту тему. Свою художественную позицию основоположнику супрематизма противопоставил Сергей Калмыков: не квадрат, а точка, только она, и более ничто, составляет доминанту изобразительного искусства. Точка – праэлемент, суть всего сущего. «Точка – это нулевое состояние бесконечного количества кругов. Линия – это точка в движении. Трудно быть точкой, легко быть линией», – писал Калмыков. Этой легкой, как бы пунктирной линией (художник называл ее «дрожащей»), отмеренно перемежаемой точками, он щедро пользовался, создавая свои карандашные рисунки, офорты, серию автопортретов в «стиле монстр». Линии сплетаются в кружочки, завитки и черточки: точка, небольшое движение вперед, остановка и снова движение. Линии он учился у Бакста и Добужинского, у Дега и у японских мастеров, которых боготворил. Чтобы заставить линию «говорить», он придавал ей характер нервных сдвигов, зазубрин. «Линия без зазубрин, – объяснял он, – это все равно, что мозг без извилин». О своих рисунках Калмыков говорил: «Это проекция моего метода думать». А преднамеренную искусственность, театральность своих работ определял как «синтез эклектики и эстетизма».

Не ограничиваясь поисками чисто живописных решений, еще будучи учеником, он рвался в мир проблем духовных, поэтических, трансцендентальных. Судьбу Земли и ее жителей хотел понять в органической связи с мирозданием. Хотел красками, линиями, словом выразить то, что другим было недоступно. Он видел фантастические пейзажи, ощущал взаимопроникновение множества миров. «Если попытаться определить фарватер творческих исканий и находок С. Калмыкова, – пишет доктор искусствоведения Г. Островский, – то это будет мистика и фантастика первопроходца иных миров… Об этих астральных видениях он рассказал “детским” языком, в котором наивная непосредственность образного высказывания неотделима от изощренного кода новой лексики»[5]. «Я сам хочу учиться и изобретать. Я сам хочу научиться видеть, понимать, разобраться дотошно и досконально в том, что передо мною и что внутри меня», – писал Сергей Калмыков. Это была программа на всю жизнь, и он от нее не отступил.

Первая мировая война не оставила значительного следа в творчестве молодого художника. Он был мобилизован, затем освобожден от воинской службы по болезни. Узаконенное кровопролитие вызывало в нем недоуменное отвращение. Вместо того, чтобы заниматься созидательным делом, люди – носители искры Божьей, дети бескрайней Вселенной – оголтело стреляют друг в друга, рубят, колют, травят. Презирая политику как профессию, Калмыков держится в стороне от общественной жизни. Его удел – искусство, его задача – сберечь свой дар и свою индивидуальность. Жизнь в Северной столице, «колыбели революции», где Солнце побеждено большевиками и заперто на замок, не привлекает художника. В страшном 1918 году он уезжает в провинциальный Оренбург. Все свое он несет с собой: дар, звезды, ощущение избранничества. На его холстах появляется то, что человек не в силах залить кровью, опоганить и растоптать: разумное Небо.

Оренбург недолго остается для Калмыкова тихой гаванью. Художник самим своим существованием нарушал основное правило большевистской игры: он выделялся из стриженной массы, настораживал и раздражал новых хозяев жизни в кожаных куртках с револьверами на боку. …Участвовал в выставках, вел художественные кружки, работал в студии Главполитпросвета, оформлял съезд, агитсамолет, Дом Культуры шлакопропиточного завода, резал клише для типографии, работал в Доме Красной Армии и на швейной фабрике (оформлял все цеха и три этажа лестницы – панно) – перечисляет он в «Автобиографии». Подобно Шагалу в Витебске, Калмыков вознамерился к очередному празднику раскрасить Оренбург – дома, улицы, трамваи. Из глубин неба город выглядел бы как абстрактная красочная композиция. Новые хозяева жизни не пришли в восторг от этой идеи.

Спас театр. В прямом и переносном смысле. С театром жизнь свела его прочно и надолго – до 70 лет. Здесь он имел возможность отчасти реализовать «мирискуснические» идеи – в эскизах костюмов, афишах, декорациях, задниках для Средне-Волжской передвижной оперы, а позднее в Алма-Ате – для Музыкального театра оперы и балета имени Абая. О гастролях передвижного оперного театра вспоминает композитор Е. Брусиловский: «Как всякий бродячий коллектив, в поисках хлеба насущного театр обладал большой маневренностью и храбростью, переходящей в легкомыслие… Холсты, изображавшие табачную фабрику, таверну и нечто похожее на церковь, от первого же прикосновения начинали качаться, что делало сцену эпицентром сильнейшего землетрясения… В целях экономии средств и времени художник, очень своеобразный человек, делал из одной заготовки для декорации две разных… с одной стороны была “Кармен”, но если холст повернуть, то получалась декорация “Щелкунчика”» [6]. Сам Калмыков был доволен: «…Люблю широкий размах в своей работе, который можно найти только в оперном театре, где есть возможность исписать многие сотни и тысячи метров холста».

С позиций жизни Вселенной мишуру советской действительности он воспринимал как что-то временное, шутовское, театральное. «Для меня весь мир – театр», – говорил он. Он и сам примерял маску, играя роль чудака, юродивого – это был не только инстинкт самосохранения (какой спрос с безвредного безумца?), это был протест, вызов социальной усредненности и духовной летаргии. В причинах «эпатажности» Калмыкова со своих позиций пытается разобраться французский историк искусств Серж Фушеро: «…это одно из проявлений избыточности, с помощью которых застенчивые пытаются скрыть свои недостатки, равно как и его фанфаронство в личных записях…»[7]

Самосознание художника было по определению несовместимо с реалиями быта и бытия. Он никогда не имел семьи, полагая, что главная и единственная привязанность художника – Искусство. Почти нищий, он постоянно испытывал нужду в материалах для своей работы – в холстах, красках, бумаге, картоне. Десятки его картин написаны на оборотной стороне праздничных плакатов (на лицевой стороне – Ленин, Сталин, Киров или схемы и графики сельскохозяйственных показателей). Мастер гравюры на картоне, он разработал технологию, удешевляющую изготовление краски и процесс печати. Из Союза художников вышел, по одним свидетельствам, демонстративно, по другим, был исключен автоматически за неуплату взносов. Свои работы он не продавал. Денег всегда не хватало. Питался хлебом и молоком, пределом его гастрономических мечтаний была горячая пища: каша, оладьи. «Мебель» в его конуре состояла из перевязанных бечевкой старых газетных пачек. Он не знал, что такое отдых, перерыв в работе – ведь связь человека с Космосом непрерывна, как же можно останавливаться в пути? Он оставил после себя около двух тысяч картин, рисунков и гравюр, тысячи страниц рукописного наследия. Самиздат Сергея Калмыкова – вручную сшитые и переплетенные книжки, щедро иллюстрированные. Все написано от руки, каждая буква – рисунок, каждая страница – завершенная композиция. «Голубиная книга», «Зеленый альбом», «Фабрика бумов», «Лунный джаз» – и так далее. «День и ночь писал, – свидетельствует Юрий Домбровский, – и все не для современников, а для будущих поколений, двадцать первый век ему был уже ни к чему, он работал для двадцать второго. Для этих отдаленнейших потомков и были написаны его грандиозные циклы, сотни листов и холстов каждый… Он никому ничего не показывал, может, просто не успел»[8].

Знал себе цену: «Не мною начато все великое в искусстве и не мною оно кончится. Но сделанное мной весомо, хотя всегда кругом меня будут ходить сонно-равнодушные люди, вовсе не интересующиеся тем, что все это сделал я, Калмыков». И еще: «Не надо пугаться гениев. Это милые люди. Я это знаю по себе. …Гений – это изорванные брюки. Это худые носки. Это изношенное пальто». Не склонный к пустому восхвалению коллег, он ставил чрезвычайно высоко двух художников: Врубеля и Рериха. Рерих, несомненно, был созвучен ему не только как живописец, но прежде всего как философ. Восток манил Калмыкова. Фамилия и, возможно, семейные предания давали ему повод различать в себе калмыкские корни. Древняя Вавилония представлялась очагом мирового искусства. Переезд в Казахстан был символичен. В 1935 году, перед самым началом Большой чистки и великого кровопролития, он перебирается из Оренбурга в горную Алма-Ату. Там, спустя отпущенный ему срок, он доиграет свою роль.

Подводя итоги своей жизни, Калмыков написал «справку для небольшого энциклопедического словаря»: «Сергей Калмыков – художник-философ, художник-изобретатель, фантаст, автор многочисленных фолиантов, дневников, жизнеописаний, неотправленных писем, посвящений, афоризмов, сарказмов и лирики. Беспокойный, устремленный, злой, всегда один в своих исканиях».

Диапазон его исканий неприводим к общему знаменателю. Все, что он оставил, производит впечатление фрагментов какого-то эпического сочинения, грандиозного полотна, обрывков какой-то мелодии, начало и конец которой находятся за пределами нашего знания, нашего мира, нашего привычного восприятия. «Моя премудрость – явление стихийное», – говорил он. «Ни одна вещь, ни один предмет не начинаются и не кончаются нами. Все они начинаются вдали от нас и кончаются далеко за нами. Все связано. Начало и концы. То, что я задумал, – очень протяженно в пространстве и времени».

Неуемная сила духа и характера, первобытное чувство свободы – вот почерк Сергея Калмыкова. Он всегда был бурлив, активен, продуктивен, стремился воплотить во всех жанрах «самооткровение целостного мира» (С. Франк). Калмыков создавал свою теорию искусства. В основе ее лежала «божественная геометрия». Свою живопись он называл «математико-физико-метафизической», а себя – Гроссмейстером линейных искусств и Магистром цветной геометрии.

«В картинах формы колеблются», – это замечание Кандинского было ему особенно созвучно, как и рассуждение о музыкальной паузе – аналоге точки у рисовальщика. Космические пульсации пронизывали художника насквозь: «Я срез земной коры. Я чувствую в себе века – в каждой секунде». «Колебания происходят не только во мне, – писал он в своих тетрадях. – И сейчас Россия – между Востоком и Западом – между Европой и Азией – между прошлым и будущим». Интерпретируя теорию Эйнштейна, он говорил, что пульсация кривизны приводит к созданию «складок» пространства-времени. Там-то и прячутся «вечные картины».

Человек предельно одинокий, Сергей Иванович Калмыков знал роскошь общения. Его собеседниками и спутниками были мыслители и художники разных эпох и разных стран, античные боги, вымышленные поэтические персонажи, – он переплывал с ними лунные озера в атомических лодках, путешествовал на «супрематических квадратах» в межзвездном пространстве. Интерьеры, натюрморты, портреты, пейзажи, гротески, анималистические фантазии, – все было поводом для вести об ином мире, который ему открыт.

Космос для него был одушевленным, живым организмом. «Сквозь кружево точек, линий, излучений, туманностей, чаш, капителий проникает натура: природа, город, человек, животные, цветы», – объяснял свои работы художник. Вихрь красок, форсирование цвета превращали его творчество в миф и магию. Его пейзажи и сказочные сюжеты залиты астральным светом. Калмыков мечтал увидеть, как небесные города спустятся на Землю, преобразив мир. Вот названия некоторых его фантастических проектов: «Летающая Центральная Выставка-Лаборатория – в виде Колонии Городов, облетающих Земной шар», «Лаборатория изучения четырехмерного мира» или «Облаком летящая на горизонте башня Эйнштейна раскручивается и летит в пространстве среди удивленных звезд мироздания!».

В его дневниках и записных книжках – трактаты о благоустройстве общества, «маленькие размышления о схемах сегодняшнего дня», приближающие создание «Невиданного государства и невиданно выгодных условий для процветания Науки и Искусства!» Калмыков любил заглавные буквы и восклицательные знаки. Он был неисправимый романтик и неисправимый оптимист. Художественный стиль Сергея Калмыкова доктор искусствоведения В.С. Турчин определяет как нечто среднее «между заветами символизма и предчувствием дадаизма». А его литературный стиль столь оригинален, замечает Турчин, как если бы новеллы Александра Грина сел писать Андрей Платонов[9].

В 1949 году туберкулез и грыжа вынудили Сергея Ивановича уйти на пенсию. Пенсия была 52 рубля. «Не знаю, как дальше жить, – пишет он в дневнике. – Задолжал за квартиру, за свет. Грозят выселить… сильно утомляются глаза от копий, я боюсь от них ослепнуть». Но еще страшнее для него другое: «Появились в Химсбыте краски, не могу купить!» Краски были его страстью, его философией, проводником в счастливые миры – в мир «самых тонких удовольствий», «самых острых переживаний», возникающих при рождении цветовых аккордов. Музыка цвета и света напрямую связывала его с иной реальностью, – даже если он рисовал «Натюрморт с вилкой и ложкой», базар или местную речку Алмаатинку. «Частицы красок – это осколки магических зеркал, которыми покрыты все предметы и которые отражают в себе далекие бесконечные коридоры и перспективы различных событий», – пишет Сергей Иванович. Он верил, что «души» прячутся в телах вещей. «Каждая краска – особый ритм; состоя из множества молниеносно движущихся частиц, она представляет собой сложный механизм… Мир цвета отражает мировое пространство».

В Алма-Ате художник Калмыков прожил три с лишним десятилетия. Пережил Великий террор и, к удивлению многих, избежал ареста, хотя «непохожесть» в ту пору автоматически означала «непокорность». Под маской «городского сумасшедшего» в азиатском городе, который благодаря Домбровскому стал «городом-мифом большой литературы»[10], он продолжал писать свои трактаты о свободном творчестве художника, своих Лунных дев, звездные пейзажи, портреты дочерей Великого Костюмера, абстрактные композиции, – эти эксперименты могли оказаться весьма небезопасными в идеологически стерильных центрах страны победившего соцреализма.

Внутренняя свобода никогда его не покидала. И еще – неколебимая уверенность в своем предназначении. О своем понимании искусства, не связанном с бегом минутной стрелки, он рассказал в «Дневниках», ставших ныне достоянием гласности:

«…Жизнь протекает. Искусство кристаллизуется.

Жизнь мгновенна – вот она! И все, ее уже нет! Искусство вечно – столетия, тысячелетия – сверкает оно своими Созвездиями!»

«…Утопая умом в утопиях, человек прикидывает в своей фантазии те или иные варианты занимающих его вопросов! Это естественно! Ничего страшного в этом, конечно, нет! И все это можно с государственной точки зрения только приветствовать! Да!..»

«Надо уметь быть непонятным, но простым; понятным, но сложным.

Надо дробить простые поверхности. В этом существо живописи».

«Гений – это внимание. Гений – это рассеянность.

Я комментатор по своей природе.

Надо трактовать действительность как миф». Последнее особенно важно. Сергей Калмыков стал человеком мифа еще при жизни и сам был автором этого мифа. Время, в которое он жил, представлялось ему театром абсурда, и в этом театре он «переиграл» советскую реальность с ее казарменно-агрессивным энтузиазмом. Калмыков собирался жить по меньшей мере сто лет. Лишь Великий Костюмер был властен над ним. Его уход не мог состояться в домашней постели, на высоких подушках. Его погребенье не могло произойти под вздохи шопеновского марша.

В марте 1967 года Сергея Ивановича Калмыкова все же упрятали в психиатрическую больницу, где он вскоре и скончался от воспаления легких, отягченного устойчивой дистрофией. Никто не знает сегодня, где погребено его тело. И миф переступил вместе с ним черту смерти.

Публика любит определять миф, ее заинтересовавший. В Россию Калмыков только приходит. Кто он – уникальный самородок или высокий мастер-профессионал? Непризнанный гений или гениальный безумец? Что в его озарениях абсолютно ново и оригинально, а где он изобретал велосипед? Каково его место в истории русского авангарда, в истории культуры XX столетия? Об этом судить специалистам и зрителям.

«Картины художника Калмыкова, их много сотен, – находятся в галерее Казахстана. Если когда-нибудь их выставят, – писал в своем давнем очерке о мастере Юрий Домбровский, – советую: посмотрите, многое вам покажется чудным или непонятным, но не осуждайте, не осуждайте так сразу же, с ходу, художника. Зазря, не обдумав, Калмыков вообще ничего не творил. Во всех его набросках есть свой смысл, своя идея, только доискаться до них порой не так уж просто. Что поделать? Ведь существуют же такие странные, ничем не управляемые и не подвластные нам силы – как мечта, фантазия и даже попросту иное видение мира!»[11]

[1] Сергей Калмыков: жизнь, творчество, судьба. Составитель – В.В. Лихолат. Под общей редакцией Г.В. Воротынцевой. Алматы, 2003. С. 81 – 82.

[2] Сергей Калмыков: жизнь, творчество, судьба. С. 87 – 88.

[3] Там же. С. 98 – 99.

[4] Будущие контуры ее угадываются в небольшом, но очень емком сборнике «Сергей Калмыков: жизнь, творчество, судьба», (совместный проект Центрального государственного архива республики Казахстан и антикварного салона «Лавка древностей»), на который мы ссылаемся в этом очерке. По этой же книге цитируются все дневниковые записи Сергея Ивановича Калмыкова.

[5] Сергей Калмыков: жизнь, творчество, судьба. С. 64, 65.

[6] Там же. С. 67.

[7] Сергей Калмыков: жизнь, творчество, судьба. С. 32.

[8] Там же. С. 62.

[9] Сергей Калмыков: жизнь, творчество, судьба. С. 16, 19.

[10] Ермолин Е. Вкус свободы. Над страницами романа «Факультет ненужных вещей» // Континент, 2003. № 116. С. 414.

[11] Сергей Калмыков: жизнь, творчество, судьба. С. 99.