№ 37-2010-3 |

Галина Смоленская _________

Беседа с Владимиром Кореневым о культуре и времени…

Владимир Коренев – народный артист России, пятьдесят лет на сцене московского драматического театра имени К.С. Станиславского, основатель факультета театрального искусства ИГУМО[1].

Владимир Борисович, сейчас модно писать мемуары, все стараются рассказать о себе миру. А ваши где?

– Знаете, я однажды договорился с издательством написать что-то вроде воспоминаний. Купил амбарную тетрадь, уехал на дачу, написал первую главу, и так она мне понравилась! Я ее читал и не говорил, конечно, как Пушкин: «Ай да сукин сын!», но очень собою гордился. Потом вернулся домой, у меня очень много альбомов по живописи, и на глаза попался знаменитый портрет Ван Гога, тот самый, с отрезанным ухом. Я задумался: у него ведь много было автопортретов (позировать-то ему никто не хотел, вот он себя в зеркале все время и рисовал), но почему именно этот портрет стал событием художественным? Почему он стал искусством? Да потому, что Ван Гог о себе сказал всю страшную правду – перед нами человек, который потерпел полное фиаско как личность, как художник, как мужчина.

И я подумал – зачем же бумагу марать, если я на такую правду о себе не готов. Светлов говорил: «В мемуарах надо, как на суде, – правду, только правду и ничего кроме правды». Полки в магазинах забиты актерскими воспоминаниями… Я понимаю – воспоминания Шаляпина, человека, который жил в историческую эпоху, который был великим певцом, величайшим артистом в первую очередь. Для меня это лучший драматический актер всех времен, я его никогда не видел, но когда слышу его пение, со мной что-то происходит, он что-то такое со мной делает… не передать!

Я очень люблю литературу, и мемуары люблю, и очень не люблю фальсификаторов.

– А дневников никогда не вели?

– Нет, никогда. Я даже писем в последнее время не пишу, живу как разведчик, который не оставляет письменных документов… Не знаю, почему не пишу дневников, у меня хорошая память – очевидно, поэтому. Память у меня как у слона. И потом дневники – это такой вид актерства, игра с самим собой. Их пишут в расчете на тех, кто потом будет читать! И всегда редактируют себя. Вот у Толстого тоже были дневники, но разные: были дневники для себя, которые он прятал, хотя, думаю, он все равно знал – они потом кому-то достанутся и их прочтут. Все это игра…

Вообще, если задуматься, – что такое артист?

– На днях я прочла в интервью Олега Меньшикова: «Я очень не люблю профессию актер. Она провоцирует в людях не самые лучшие качества: предательство, тщеславие, зависть. Эта профессия что-то не то делает, особенно с мужчинами».

– Не могу с этим согласиться. Любая служба, да и вообще жизнь провоцирует на предательство, на какие-то подлости, гадости, на тщеславие… А разве не хочет чиновник занять более высокое место? Да любой грешит этим… Нет, это неглубокая точка зрения.

Во-первых, я люблю эту профессию потому, что она единственная, для меня например, от которой я получаю удовольствие. Она мне подходит, она отвечает качествам моего характера: я ленив, и мне не надо приходить рано утром на работу. Я поздно ложусь спать, каждый вечер – праздник, друзья, интересные компании, забавная публика приходит. Я получаю определенное количество адреналина каждый вечер. Кураж, который есть в моей работе, доля авантюризма – все это чудесно! Ты выходишь на сцену, а там 600–700 человек на тебя смотрят, да еще деньги за это заплатили. Замечательно! Я не наигрался в детстве и с удовольствием играю на сцене, уже, будучи человеком совсем не молодым. Это позволяет оставаться в тонусе, ощущать полноту жизни.

Я не люблю профессиональный театр в его плохом смысле – ремесленный театр. Люблю театр любительский – когда люди занимаются искусством из любви к этому искусству. У меня был учитель, Григорий Григорьевич Конский[2], он спрашивал: «Вот скажи, Вовка, какая главная задача у артиста, когда он выходит на сцену?» Ну, я начинаю перечислять: общаться с партнером, задачу свою тащить… А он: «Главная задача артиста на сцене – переиграть партнера! А у партнера такая же задача по отношению к тебе. И тогда, сколько бы ты ни играл спектаклей, возникает спортивный азарт – зритель не понимает, что происходит, но он чувствует, что там, на сцене, есть какая-то энергия, хоть ты играешь в тысячный раз!» Вот эта соревновательность – это замечательно, это держит!

Олег Табаков сравнил артиста с кентавром – он всадник, он же и лошадь. Сам себя погоняешь, но и управляешь собой. Это странная профессия, очень странная… Одна из тех, которую человек создал и не может объяснить зачем. И нуждается в ней! Вообще театр старше христианства на тысячи лет, и во многом именно благодаря театру общество было приучено думать, мечтать, рождать какие-то либеральные идеи…

– Да, но христианство запрещало театр, а актеров хоронили за кладбищенской оградой.

– А это потому, что они нас воспринимали как своих конкурентов. Там ведь тоже спектакль. Я иногда прихожу в церковь, я же крещеный, смотрю на священника, а он службу «отбывает»… И видел другие случаи, когда это действительно вера, когда возникает всеобщая энергия, и ты в нее попадаешь… Все так же, как в театре.

Я вообще-то рос в библиотеке. Она была на первом этаже нашего дома, и когда я был мальчишкой, старушка библиотекарша однажды меня туда зазвала. У меня возникло такое чувство, как у героя романа «Граф Монте-Кристо», когда он сундуки с золотом открыл, – старушка была диссиденствующая, в то время существовало много книг, приговоренных к изъятию, – книги американских писателей, вышедших из компартии, сочинения русских религиозных философов, она все сохранила. Я перемежал французские адюльтерные романы – типа «Забавные приключения Аристида Пюжоля, описанные им самим», такая пошлая книжка! (Смеется.) – с книгами Федорова, Соловьева, заинтересовался философией. В библиотеке мне попалась статья Зигмунда Фрейда «Будущее одной иллюзии». Русского перевода не было, так я купил немецко-русский словарь и словарь философских терминов и полгода эту статью переводил. Если упростить до минимума – Фрейд, не будучи философом в энциклопедическом смысле этого слова, а будучи врачом-психиатром, рассматривал общество как индивида, как просто человека. Он говорил, что общество, как и человек, имеет разные периоды жизни – детство, юношество, зрелый возраст и старость. И как человеку нужен в детстве кто-то сильный – отец, дядя, старший брат, ему страшен этот мир, он еще не знает, как в нем жить, так и общество в качестве старшего брата или отца выбирает себе бога. Это ему все объясняет, защищает его, хотя бы психологически, от страшной и непонятной жизни. Когда у него пробиваются усы, он становится ревизионистом и заявляет: «Мы сами с усами, мы и без вас обойдемся!» А когда накатывает старость, пододвигаются холодные стены, за которыми не знаешь, что там, тогда опять появляется необходимость в боге. И Фрейд говорит: «Иллюзии – хорошее будущее». Ну, наверное… Вообще, выяснять, что есть бог, – это самый короткий путь к атеизму… В свое время бог наказал людей, которые строили башню Вавилонскую, он наказал их разноязычием. Может быть, так и надо, есть табуированные вещи. Наша профессия, безусловно, связана с эзотерикой, с вещами инфернальными, которые трудно объяснить, сложно расписать – нет формул.

– Откуда у актеров такая власть над людьми?

– Может, за счет обаяния, которое есть у артиста? Животного обаяния, как у обезьян, они же симпатичные, обезьяны, правда?! Они располагают к себе, что бы они ни делали, все нам нравится – потому что обаятельные! Станиславский даже говорил, что между словом «талант» и словом «обаяние» можно поставить знак равенства. Я не знаю механизма, как это происходит, хотя сам воспитываю актеров, я же педагог, десять лет руковожу театральным факультетом в ИГУМО.

– А почему не в наших знаменитых театральных вузах?

– Расскажу, чем отличается государственный вуз от негосударственного. Есть такой анекдот, еще советских времен, из которого будет ясно, что я имею в виду. Построили через речку мост стратегического назначения, а поскольку он стратегический, к нему двух охранников приставили. Потом подумали: все-таки надо им дать разводящего. Дали разводящего – это уже коллектив, надо дать директора. Дали директора, он говорит: «А как же я без бухгалтера?» Дали бухгалтера, она говорит, мне нужна кассирша. Дали кассиршу. Потом выяснилось – много входящих, исходящих документов, дали курьера. А потом пришло постановление – две единицы сократить… и охранников сократили. А вся команда осталась.

Это принцип, по которому существует любое государственное учреждение. В государственных вузах педагоги уже давно забыли, зачем туда пришли. Это как в 100летней войне между Францией и Англией. К концу войны обе воюющие стороны уже не помнят, из-за чего воюют, но продолжают ходить в засады, стрелять и убивать друг друга. Так и тут, педагоги забыли, что пришли учить творчеству, вузы больше озабочены трудоустройством педагогов, нежели воспитанием студентов.

Я сам создал кафедру и получил возможность по собственному усмотрению, как я полагаю правильным, организовать процесс. Хорошо помню, как мне, студенту ГИТИСа, было мучительно тяжело, хотя я учился у очень хороших педагогов… Это вопрос моей внутренней свободы, моего понимания, каким должен быть воспитательный процесс, как надо менять педагогические технологии. И потом, важен сам смысл того, что мы делаем. Надо воспитать художника, а не натаскать ремесленника!

Разница между ремесленником и художником в том, что художник ставит перед собой невыполнимую задачу, а ремесленник – выполнимую. Всегда. Но если художник в решении своей невыполнимой задачи дойдет хотя бы до середины, он уйдет дальше, чем ремесленник, который дойдет до конца. В этом и есть инфернальность, которую нельзя объяснить в творчестве, это и создает поле, ощущение искусства, а не просто ремесла, даже опыта, даже крепкого мастерства.

– Где уж там мастерство, сейчас дикции нет у актеров! Может, это все ваш Станиславский – он же хотел, чтоб на сцене как в жизни… вот они и играют «как в жизни»!

– (Пауза.) Ну, не совсем этого он хотел. Он был все-таки образованным купцом, и потом он был человеком, рождающим художественные идеи, у него были технологические замыслы по отношению к театру. Он был реформатор. Они с Немировичем-Данченко начали свою реформу, свою культурную революцию, когда русский театр напоминал наш нынешний – огромное количество антреприз, где голую задницу показывают на сцене, и абсолютно не важно, что и как, были бы деньги.

Мы сейчас идем дальше, разваливаем до конца то, что ими было создано, великое достижение русского театра – репертуарный театр с постоянной труппой, смысл которого заключается в том, чтобы дать возможность художникам не заботиться о кассе, оставить им одну заботу – знакомить людей с настоящим искусством. Но сегодня и репертуарный драматический театр с постоянной труппой превратился в подобие антрепризы. Сейчас, насколько я понимаю, нас хотят загнать в угол и превратить в автономные предприятия.

Театр, как и женщина, не должен сам зарабатывать! Государственные дотации обязательны, театр не может давать прибыль, если он занимается искусством. Не может! Людей, которые потребляют искусство, очень небольшое количество, они не прокормят театр. А тех, кто любит попсу, огромное множество. На эстраде, в массовой культуре изначально присутствует пошлость, иначе ее не будут потреблять, это заложено в ее основу.

– Получается, в России умышленно плодят дурновкусие?

– Да, это делается специально! И процесс идет в геометрической прогрессии – дети «этих» сегодняшних будут слушать то же самое, что и родители… Великая эстрада начиналась с американского джаза, с Армстронга, Гершвина, был французский шансон – Эдит Пиаф, это была большая музыка, а сейчас…

– Положим, ничего нового не происходит. Древнегреческий философ негодовал: «Что за времена?! Полное падение нравов, дети перестали уважать родителей, все воруют»… Ничего не меняется. История идет уже не по спирали, а по кругу…

– Правильно! Разница только в том, что древние этому ужасались, а сейчас это считается нормальным явлением. Вот поэтому я, собственно, и пришел на кафедру. Я не политик, у меня нет возможности влиять на общество, не миллионер, у меня нет денег, но у меня есть ученики, которых я воспитываю, и через них я могу влиять, изменяя что-то и в них, и в окружающем мире. И если я их воспитаю в своей вере, передам им свое отношение к культуре, к жизни, к государству, а они, в свою очередь, передадут эту веру другим – начнется другая геометрическая прогрессия.

Я абсолютный идеалист! Каким я полюбил театр, таким он для меня и остается. И я до сих пор не меняю своих представлений. Хотя меня жизнь и заставляла, и кидала, я играл «датские» спектакли – советские, к датам. Но ведь театр часто существует вопреки, а не потому что! Диссидентство, иммиграция в себя – состояние очень привычное для русского человека. Он в себя уходит, но все равно остается собой, его сломать-то невозможно!

– У Элиота[3] есть строчка: «Нужно только найти свой сад и захлопнуть за собой калитку»…

– Очень точно сказано. В этом есть какое-то сопротивление, может быть пассивное… Гражданское общество возникает, когда что-то происходит такое, уж совсем, дальше некуда, – тогда появляются, как в шестидесятые годы, в оттепель, надежды какие-то, как после Средневековья – эпоха Возрождения… Не надо предлагать интеллигенту национальную идею – у него она есть. Идея нормальная, простая – порядочность, честность.

Русский интеллигент – это, конечно, чрезвычайное явление, нигде в мире нет ничего подобного. Помните, как говорит пушкинский Пимен:

…Недаром многих лет

Свидетелем господь меня поставил

И книжному искусству вразумил;

Когда-нибудь монах трудолюбивый

Найдет мой труд усердный, безымянный,

Засветит он, как я, свою лампаду –

И, пыль веков от хартий отряхнув,

Правдивые сказанья перепишет,

Да ведают потомки православных

Земли родной минувшую судьбу…

Он понимал свое назначение. Это традиционно передается в русском народе.

– Вам никогда не хотелось стать режиссером?

– Работать режиссером – не хочу, но изредка какие-то вещи мне нравится ставить. В детстве я украл в библиотеке роман Шодерло де Лакло «Опасные связи». Мне было 13 лет, я его читал по ночам с фонариком под одеялом. Когда стал актером, сделал инсценировку этого романа и принес в театр. Худрук замахал руками: «Да вы с ума сошли – порнуху показывать советскому зрителю!» – «Какая порнуха? Замечательный роман! Французская классика». – «Нет, нет, Владимир Борисович, даже не заикайтесь!»

А вот теперь думаю – я уже не могу играть Вальмона, но могу поставить это великое произведение. Я как-то наткнулся в журнале «Вопросы литературы» на статью одного французского искусствоведа, где он расположил в табели о рангах, руководствуясь читательскими предпочтениями, французских писателей: на первом месте Дюма-отец, на втором – Гюго, а на третьем – роман «Опасные связи». И дальше уже – Стендаль, Бальзак, Мериме, Золя, Теофиль Готье и т.д. Все дальше, а он – на третьем месте! Причем у Шодерло де Лакло, оказывается, такое количество адептов, подражателей, с него началась вся эта адюльтерная литература… Прелесть романа не только в том, что он нашел такую сложнейшую литературную форму, как роман в письмах, но в том, что автор – не моралист. Вот главное! Он просто рассказывает историю, ты читаешь, и герои кажутся такими обаятельными, и аморальность – такой привлекательной… Но вдруг, к концу романа, ты видишь – какой ужас из этого вырастает. Роман так выстроен, так акцентирован, что позитивен по сути своей, – вот поэтому он стал великим произведением. Автор рассказал о каждом. Там есть притчевая основа, есть что-то архетипическое – все оттенки человеческого поведения, эта история могла бы случиться с любым человеком в XIX веке, сегодня или завтра.

Это мне очень интересно, и это бы я поставил, у меня есть такое предложение. А вообще-то я в своем институте с каждым выпуском делаю три-четыре дипломных спектакля.

– Обычно актеру думающему, с таким опытом, как у вас, нелегко работать с режиссерами, ведь актерская профессия – подневольная.

– Я сам выбираю то, что хочу играть, и рисунок роли. Режиссеры редко со мной спорят, мы, скорее соавторы, мне никто не диктует. Есть замечательная история, как репетировал Борис Ливанов, знаменитый русский актер. Молодой режиссер кричит ему из зала: «Борис Николаевич, правее, правее! Да нет же, вы не понимаете – правее!» Ливанов спокойно: «Умерли». Режиссер опять: «Борис Николаевич, правее». – «Умерли». Режиссер: «Да кто умерли?» – «Умерли те, кто мог мне замечания делать!»

Думаю, в моем случае это не только пиетет к не совсем молодому человеку, а понимание, что я довольно много умею, знаю и что мои суждения и предложения разумны. Если я встречаю человека чрезвычайно талантливого, интересного, иду за ним без всяких разговоров.

– Вы работали с таким большим театральным режиссером, как Анатолий Васильев, расскажите об этом.

– Это был очень интересный период в нашем театре, к сожалению, недолгий… Пришел Андрей Алексеевич Попов со своими учениками Васильевым, Морозовым и Райхельгаузом. Васильев поставил в нашем театре замечательный спектакль – первый вариант «Вассы Железновой». В этой постановке выразились все его открытия, все задумки, которые он накопил. Потом был нашумевший спектакль «Взрослая дочь молодого человека».

Что потом случилось? Мне кажется, их было слишком много: если бы пришел один Васильев или один Морозов, дали бы им делать свой театр. А когда втроем… Даже между ними, я чувствовал, возникало некоторое напряжение, хотя они были однокурсники и вроде единомышленники… Я уж не говорю о том, что консервативное руководство долго терпеть их творческую свободу и новаторство было органически неспособно.

Свобода, которая приходит с художником в театр, – она запретна! Ее просто нельзя допустить, потому что начинается со свободы творчества, а потом приходит другой, очень широкий круг понимания Свободы. Это так же, как Таганка в свое время, – ощущение воли, которое там культивировалось, расходилось кругами по «театральной воде».

– И процесс становился неуправляемым…

– Ну конечно! А это уже страшно. Надо это погасить. Но все равно все состоялись, и Васильев тоже. Ему многое можно простить, хотя характер у него не золото, как у всякого талантливого человека. Взаимоотношения его с артистами были очень непростыми, то ли они не смогли принять такой режим работы, то ли он был слишком требователен. Его продолжают очень уважать у нас. Вы понимаете, какая штука, – у таланта нет начальника! Начальник есть у чиновника, у военного. У художника начальника нет, у него есть чей-то творческий авторитет, да и то не всегда. И начинается противостояние: художник, свободный творец, а рядом – начальник, который этого терпеть не может. Потому что художник в любой момент может ему сказать: «А ты вообще кто такой? Что ты лезешь в наши дела? Сиди у себя в кабинете и не мешай!» Талантливый человек – независимый, как правило, он ощущает силу своего таланта, поди его сломай.

Мы как-то с Костей Райкиным снимались в фильме «Много шума из ничего», на съемки приехал Аркадий Исаакович, а потом пригласил нас в Ялту, он там отдыхал. За столом Райкин вспомнил, как на каком-то банкете первый секретарь обкома Толстиков сказал ему: «Я понимаю, товарищ Райкин, за что вы меня не любите, – за то, что у вас до сих пор звания нет». А Райкин ему: «Звание артиста – это его имя и фамилия. И это звание он делает себе сам. А то звание, которое вы имеете в виду, – это отношение того или иного чиновника к тому или иному художнику. Так вот – это звание из ваших рук я получать не тороплюсь». Он это сформулировал как аксиому! В свое время Вертинский, когда на «Мосфильме» какая-то девочка, заполняя анкету, спросила: «Какое у вас звание?», – посмотрел в потолок и ответил: «Ну, напишите – мировая известность».

– К слову, вот фраза одного вашего коллеги: «Артисты, которые были кумирами страны, сегодня никому не нужны. Спросите молодых на улице, кто такой Бернес или Крючков, – никто не знает».

– Сегодня такое количество новых фильмов, я бы сказал, малохудожественных, что старое кино современное поколение может и не знать, но я уверен – когда они увидят фильм «Два бойца», услышат голос Бернеса, который поет «Темную ночь», они поймут что-то такое замечательное, чего нет сейчас.

Я очень не люблю нашу сегодняшнюю эстраду. Мне однажды посчастливилось попасть на концерт великого французского певца Шарля Трене. Он был знаменит, учитель Эдит Пиаф, родоначальник французского шансона. Обычно он выступал в костюме «кабаре» – узкие брючки, соломенное канотье, тросточка, гамаши. Замечательно пел старые шансонетки. Меня на всю жизнь поразило увиденное в тот вечер. Когда мы вошли в зал, нам сообщили, что, возможно, выступление не состоится, потому что у Трене случилось несчастье. Но концерт был… Все прежние выступления начинались с того, что оркестр играл самую популярную его мелодию, а он выбегал из-за кулис, улыбаясь, со своей неизменной тросточкой и шляпой, заводя публику… На этот раз он вышел в повседневном строгом костюме и, обращаясь к зрителям, сказал: «Господа, вы пришли слушать веселую эстрадную музыку, а я прилетел с похорон. Умер мой друг, замечательный французский актер. Я не могу сегодня петь вам веселые песни, буду петь только грустные. Все желающие могут встать и получить деньги в кассе». Никто не тронулся с места. Он помолчал и продолжил: «Когда я летел сегодня в самолете, я написал песню, которую посвятил моему другу, и сейчас я вам ее спою». Подходит к роялю, ссутулившись, начинает наигрывать, показывая мелодию, на его место садится пианист, потом вступает оркестр… Трене выходит к микрофону, надевает очки, достает из кармана листок и поет такую песню: «Умер замечательный французский актер, мой старый товарищ. Он был очень богатый человек, он был необыкновенно талантлив, но когда умер – не было денег, чтобы расплатиться с долгами. Потому что так же, как талантлив, так был и широк. У него было много женщин, но никто из них не любил его самого – любили его талант, его деньги, его славу… Что же осталось? Остался его старый товарищ, который в этот день отказался петь веселые песни и рассказал грустную историю о жизни артиста. И я мечтаю, чтобы, когда я умру, нашелся кто-нибудь из моих друзей, который бы в этот вечер отказался петь веселые песни и рассказал бы такую же историю обо мне…»

И вот, вы можете себе представить, при мне, на глазах у притихшего зрительного зала рождается песня. Это такой высочайший класс, я видел, как на моих глазах создавалось искусство!

– Что такое настоящее искусство, по-вашему?

– На мой взгляд, большое искусство всегда доступно. Что я имею в виду? Вот, например, Гоголь – общедоступен, Толстой – общедоступен, Шекспир – общедоступен. Его любой сможет понять, на любом уровне. Так же и театры, спектакли не делятся на современные или классические. Есть плохой, а есть хороший!

Хороший – это когда я смотрю, как Яншин и Андровская играют «Школу злословия», они играют как сегодня, абсолютно! Вся технология – сегодняшняя. Или в спектакле «Соло для часов с боем» мхатовские старики – они абсолютно современные артисты. Ничего лучше я нигде не видел! А еще я очень любил спектакли Эфроса и БДТ. Ох, там такие были артисты, в БДТ. Я видел все спектакли, ездил специально в Ленинград.

Вы посмотрите – в России для театра работали гении! Пушкин писал для театра, Гоголь писал… Это самый демократический вид искусства – драматический театр, самый понятный, самый доступный. При этом в театральном искусстве объединились столько искусств – архитектура и живопись в декорациях и костюмах; музыка и танец; поэзия и проза; а еще психология, даже психоанализ… Корни театра глубоки – это не кинематограф, которому сто лет всего. Театр перекинул в кинематограф лучших своих представителей – пуповина до сих пор не оборвана, лучшая режиссура туда идет и актеры сбегают.

Другое дело, что как язык кинематограф еще не сформировался. Кинематографическим языком как искусством владели, может быть, только Эйзенштейн, Пудовкин…

– Ваша фраза: «Кино – это как любовь по телефону»?

– Да, это я сказал. Ну а что, публика далеко, а ты обращаешься к кому-то…

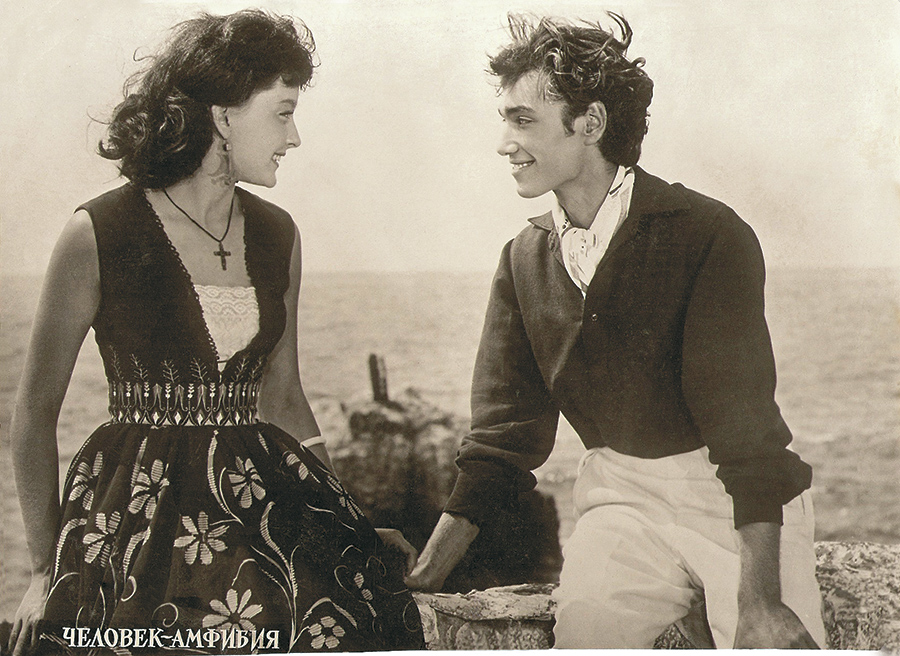

– Видно, нелегко вам пришлось после знаменитого «Человека-амфибии».

– Фильм этот сыграл в моей жизни, первое время, весьма драматическую роль. Надо было доказывать, что я могу играть что-то другое. Я отказался от всех романтических ролей, играл только характерные образы, возрастные, убеждая всех, что я артист. В основном работал на театре. У широкого зрителя такое впечатление, что если артист в кино не снимается, значит, это плохой артист, непопулярный. А это совсем ничего не значит – в театре работают самые замечательные артисты!

– Кто ходит сегодня в Театр Станиславского?

– Много случайных людей, которые приезжают в Москву, но есть и постоянные зрители, для которых театр – это отдельное явление, они приходят потому, что попали в его «зону гравитации». Это люди в основном среднего поколения и пожилые. Молодых приучили к попсе… Беда!

Терпеть не могу Макдоналдс, где люди едят как куры, им всем одинаково зерна сыплют, и они клюют что-то по-быстрому, не разбирая вкуса. А я люблю, когда иду в ресторан и только для меня готовят. Настоящих потребителей искусства не так уж много, утончается эта прослойка.

– Можно научить человека искренности?

– Нет. Нет! Но можно развивать вкус. Еще Александр Сергеевич Грибоедов говорил: «Вкус, батюшка, – отменная манера». Читаю пушкинские дневники – как он выверяет каждую фразу, как точно правит, убирая лишнее.

– По поводу вкуса – я читала в ваших интервью, вы считаете, есть только два драматурга в России после Чехова: Вампилов и Володин. Думаете, больше никто ничего путного не написал?

– Не так часто рождаются большие драматурги, это редкий дар! Толстой – великий писатель, но его пьесы – «Живой труп», «Власть тьмы» – на мой вкус, не сценичны, они тяжелые, тоскливые, «долгоиграющие»… Понимаю, почему он так не любил Шекспира! Редко бывают такие гении, как Чехов, – одновременно прекрасный беллетрист и драматург.

– А многие как раз говорят: «Что там играть-то в Чехове, там действия нет».

– В том-то и хитрость, что есть театр до Чехова – там что написано, то и играешь, там сплошь действие. А в чеховской драматургии наступил момент, когда люди на сцене говорят одно, а ты понимаешь, что они думают о другом. И это так написано! Он берет воздух, там простор. Он дает паузу, которую театр может играть. Это искусство двадцатого и двадцать первого века. После Чехова появился Ибсен, великая мировая литература. Читаешь у Хемингуэя диалог и понимаешь: они говорят об одном, а думают о совершенно другом… это же чеховское.

Мне нравится и тот театр, который был до Чехова. Вообще театр – это очень консервативная структура, хотя бы потому, что язык театра, материал, из которого делается театр, очень консервативен. Вот, например, архитектура – материалы для строительства все время менялись: был мрамор, потом появился бетон, кирпич, потом стекло. Изменились материалы, изменилась архитектура. В театре материалом является человек, и он не изменился за последние несколько тысяч лет. Читаю Плавта, Теренция, Софокла, Эврипида, читаю историков – Светония, Тацита – все-то же самое, что происходит сейчас. Та же борьба за власть, те же интриги, та же ревность, – человек не меняется! В силу этого остается консервативным и театр. Его пытаются модернизировать, но, как правило, за счет каких-то внешних приспособлений.

Я говорил об этом с великим русским театроведом Бояджиевым, он был моим учителем, мы дружили до самой его смерти. Я его спрашиваю: «Григорий Нерсесович, как вы относитесь к авангардному театру?» Он отвечает: «Володя, вам когда-нибудь приходилось крутить такую детскую игрушку, калейдоскоп называется? Там количество формальных сочетаний, как выпадут эти стекляшки, несколько миллионов, они никогда не повторяются. Но психологи заметили, что интересно это зрелище всего минуту, а потом становится скучно, а потом… страшно. Потому что форма, лишенная человеческого содержания, начинает работать в обратную сторону». Так говорил мудрец. И это удивительно точно сказано! Ведь что мы делаем, чем занимается театр? Мы рассказываем историю. И только от человека, от того, кто рассказывает, зависит, насколько интересна история. К Станиславскому однажды пришел какой-то драматург и попросил: «Константин Сергеевич, дайте тему, совершенно не о чем писать!» Станиславский говорит: «Ну, вот вам тема замечательная: молодой человек уезжает за границу, возвращается, а его девушка полюбила другого». Драматург возмутился: «Но это же банально!» Станиславский: «Да? А Грибоедов написал “Горе от ума”».

Сейчас пишут пьесы автобиографические, их огромное количество. Недавно в нашем театре поставили одну такую. В чем разница между этими сегодняшними попытками и, скажем, булгаковской «Кабалой святош»? Булгаков писал о Мольере – но это автобиографическая пьеса. О человеке, о драматурге, о писателе, каким был и сам Булгаков. В пьесе разные истории, разные догадки, был ли он человеком слабым или сильным, талантливым или нет – не это главное. Почему пьеса имеет такой успех? Потому что там есть тема – Художник и Власть! Там есть что-то большее, что выходит за границы просто истории про артиста и драматурга Мольера. Там есть вечная история о том, как власть уничтожает талантливого человека, потому что он ее проницает! Он ее читает, эту власть. Еще Монтень сказал: «Власть – это сосуд. Любую жидкость, которую в него наливают, он делает ядовитой»!

– Вы как-то сказали, что слава преследует гениев, а политических деятелей и спортивных комментаторов – популярность.

– Так оно и есть. Вообще слава, она такая дама… нет никакого смысла мечтать о ней! Надо себя освободить от этого, ведь каждый человек немножко этим болеет. Страшный грех, но такой приятный и присущий очень многим, – честолюбие. Рассуждать надо примерно так: Слава, как всякая женщина, имеет свой характер – если ты за ней ухаживаешь, целуешь руки и преклоняешь колена, она спокойна и не реагирует. Но как только ты перестаешь обращать на нее внимание, она настораживается: «Вы что, с ума сошли, что ли?» Когда ты честно занимаешься своим делом, у тебя просто нет для нее времени, и вот тогда она начинает идти за тобой. Надо поменять вектор интересов! Они не должны быть обращены к славе – она сама к тебе придет, и ты получишь все, только делай свое дело.

Ну вот вам, «о чем бишь, мой рассказ нескладный»… Разговаривать хорошо с теми, кто умеет думать… Вы знаете, я себе иногда напоминаю глухонемого энциклопедиста, которого знания и опыт распирают изнутри, но в силу некоторых особенностей здоровья он не может ими поделиться… Да и не с кем. Поэтому, когда появляется такая возможность поговорить… накапливается же с годами.

Лет десять назад у меня спросили: «Вы счастливы?» И я не знал, что ответить. А сейчас играю в пьесе замечательного украинского драматурга Анатолия Крыма «Завещание целомудренного бабника». Играю старенького Дон Жуана, который умирает. Его приходит исповедовать молодой монах и спрашивает: «Вы раскаиваетесь?» А Дон Жуан отвечает: «Мне страшно сказать, монах, но я умираю счастливым, а счастливые люди, они ни в чем не раскаиваются». Вот и мне грех жаловаться. К чему лукавить! Судьба сложилась так, что мальчик из провинциального города Измаил попал в Москву и стал артистом. Пятьдесят лет играю на сцене замечательного театра, дружил с Гагариным, встречался с академиком Ландау, общался с выдающимися музыкантами, актерами и режиссерами… Огромное количество интересных встреч и событий произошло в моей жизни. Да и что такое семьдесят лет?! Я чувствую себя лет на сорок. Как-то ехал в поезде с Копеляном, ему было тогда около шестидесяти, я его спрашиваю: «Ефим Захарович, как вы себя в этом возрасте чувствуете?» – «Володя, замечательно! Это золотое сечение в жизни артиста, когда ты уже умеешь, ты мастер, и еще можешь!» Думаю, что этот промежуток можно раздвинуть, и вообще я перестал слышать гул собственной крови…

– И что, синдром Дориана Грея никогда не преследовал?

– Мне кажется, я с годами становлюсь все лучше, правда! Может, женщины иначе считают, конечно… (Смеется.)

[1] Институт гуманитарного образования и информационных технологий.

[2] Конский Г.Г. (1911–1972) – актер и режиссер МХАТа, народный артист РСФСР, с 1940 года преподавал в ГИТИСе. Один из лучших педагогов института; его мастерскую в разные годы окончили Людмила Касаткина, Люсьена Овчинникова, Лионелла Пырьева, Марк Захаров, Юрий Горобец, Владимир Коренев, Михаил Филиппов.

[3] Элиот Томас Стернз (1888–1965) – англо-американский поэт, драматург и литературный критик; лауреат Нобелевской премии (1948).