№ 43-2012-1 |

Ольга Кучкина _________

Главы из романа[1] _________

Вечная женственность

Работа над «Ревизором» была упоительна. Ставя пьесу Гоголя, Мейерхольд ставил всего Гоголя. Анекдотический эпизод приезда мелкого чиновника в уездный городишко разросся до оглушительного смеха и сдержанных рыданий над всей Россией с ее фантастической судьбой.

Райх с жадностью внимала словам Мейерхольда:

– Гоголь любил говорить, что веселое оборачивается печальным, если в него долго всматриваться, в этом превращении смешного в печальное – фокус сценического стиля Гоголя…

В трактовке Юрия Елагина, музыканта из театра Вахтангова, издавшего после смерти Сталина в Нью-Йорке, где жил, книгу «Мейерхольд. Темный гений», событие рисовалось так:

«Казалось, все его заигрывания с советской властью, все его связи с правящими кругами, так же как и выращенный им с таким трудом его актерский коллектив, – все это нужно было ему лишь для того, чтобы раз в жизни получить ничем и никем не ограниченные материальные и художественные средства и сделать наконец то, о чем мечтал всю жизнь, и в точности так, как мечтал».

Автор субъективен. А есть ли авторы не субъективные?

Райх, ведомая Мейерхольдом, сияя атласами и шелками, играла всю неутоленную женственность Анны Андреевны, когда вот они, ее избыточные прелести, которые некому оценить и некому вручить, но появляется он, тот, кто может оценить и может принять, и ее атака на него принимает такие преувеличенные размеры, что, ей-богу, речь идет о жизни или смерти. Какая там Марья Антоновна – Бабанова, между прочим! – когда переодевают подряд в пять или шесть шикарных платьев Анну Андреевну, когда Анна Андреевна царит, когда все мизансцены выстроены таким образом, чтобы наиболее победоносно подать Анну Андреевну!

Здесь все отдавало гиперболой, и Райх-Городничиха должна была включиться в гиперболические правила игры.

Мейерхольд сочинял и сочинял спектакль, как откроются разом пятнадцать дверей, в которых разом появятся пятнадцать рук, и в каждой взятка, и как будет надевать фрачок красивый двадцатилетний Дима Шостакович, в виде одного из гостей садясь к роялю, чтобы проаккомпанировать романс Глинки «В крови горит огонь желанья», исполняемый прелестницей Анной Андреевной, и как Анна Андреевна примется прямо-таки физически душить Хлестакова в объятьях, так что его реплика: «Жизнь моя на волоске» – наполнится реальным содержанием, и все это – Гоголь, Гоголем, по Гоголю.

Гоголь царил. В пылкой любви к Гоголю, как и к Пушкину, они сходились – Есенин с Мейерхольдом.

Репетируя Городничиху, Райх впервые по-настоящему почувствовала себя актрисой.

Вернувшись домой, вдруг выпаливала какую-нибудь реплику:

– Анна Андреевна, от вашей любезности можно забыть все обстоятельства!..

И смеялась весело.

Откровенная самооценка – в ее письме 1928 года поэту и критику Константину Эрбергу:

«Я очень “туго” разворачиваюсь, но, может быть, это и хорошо. Мне очень трудно было работать эти годы: свое собственное сомнение, самоедство и нескончаемый ряд “разговоров” и даже писаний в театре и вне театра, от которых увядали уши, а больше увядало желание бороться за свое право на работу в театре. Вот семь лет скоро, как я пришла к Мейерхольду в школу, и минуло четыре года 19 января 1928 г., как я впервые зашагала по сцене в Аксюше. Понадобился такой большой срок, чтоб я честно сказала себе – дорога верная, дорога моя, иной у меня и быть не могло – надо идти по ней все тверже и смелее. Надо было выбраться в 1927 г. на гастроли, где была прекрасная пресса, не по-московски пристрастная и несправедливая; надо было сыграть Стеллу в “Рогоносце” в 1928 г., чтобы я как-то успокоила свое художественное “я”. Надо было еще прийти к тому, что эксцентрика и комедийность – не мой план, а что лирика, эмоциональность это так же важно, а может быть, важнее на сцене, чем первые: эксцентрика и комедийность».

Кто-то из критиков ехидно заметил, что Мейерхольд жизнь положил на то, чтобы создать свой театр – Театр Одной Актрисы. Будто не было Театра Мейерхольда, начиная с первых лет нового двадцатого века, не было сотен постановок до Октября и десятков постановок до появления Райх. Но если Мастер угадал гений Маяковского и Есенина, Эйзенштейна, Прокофьева, Шостаковича, почему бы ему не угадать гений Райх?

Да и будь так, как ехидничали, да и будь Райх – единственная цель, и она же средство, Мастер уже заслуживал бы благодарности соотечественников за рождение такой Актрисы.

Молчание, какое выпадет на долю Райх, – посмертный ее удел.

Неприятие – удел жизненный.

Виктор Шкловский, продолжая состязаться в остроумии с самим собой, напишет: «Актеров подавали порциями на маленьких площадках-блюдечках. Почти на всех блюдечках, поданных во время спектакля, была городничиха. Городничиха участвовала везде, где это было не нужно. Одним словом, это она написала “Юрия Милославского”».

Но и Шкловский в реабилитационном письме 1950-х будет безапелляционен: «Всеволод Эмильевич – великий режиссер».

На одном из диспутов, желая защитить Райх, Маяковский прогудит:

– Не потому он дает хорошие роли Зинаиде Райх, что она его жена, а потому он и женился на ней, что она прекрасная артистка…

Владимир Владимирович переберет в пылу спора. Мейерхольд женился не на артистке. Он женился на красивой женщине с незаурядным умом и характером. Артисткой она стала при нем.

Получив следом за ролью Городничихи роль Софьи в «Горе уму», она уже умела быть раскованной и свободной, экстравагантной и нетрусливой; меланхолический Чацкий-Гарин не мог быть интересен ее рано проснувшемуся женскому естеству, которое явно удовлетворял молодец-мужчина Молчалин-Мухин.

Натурально, критики пришли в негодование. В Ленинграде назначили специальный диспут, на котором оппоненты громили спектакль. Райх досталось по первое число, как говорила моя мама. Мейерхольд, ни на что внешне не обращая внимания, уехал задолго до окончания диспута.

В другой раз в схожей ситуации он воскликнул:

– Но – молчок, не стану дразнить гусей! И так я, сколько ни живу, все не выхожу из полемики. Надоело! Хочется работать, а не спорить!

А может быть, его самого не полностью удовлетворяло сделанное?

Критикам можешь не признаваться, а сам себе говори все…

Райх исповедовала тот же принцип. Ее никогда не переполняло самодовольство, она говорила себе всё, и больше, чем все. Но когда тебе это говорят другие…

Почему она давала пищу негодованию? Чем объяснялась нелюбовь к ней многих? Чем диктовалось кривое, через губу, вынужденное подтверждение малых достоинств на фоне вовсю расписанных недостатков? Дурным характером? Действительно средним актерским уровнем? Тем самым фаворитизмом, который губил, а кое-кто доказывал, что и сгубил, Мейерхольда и его театр?

Дочь Татьяна нестеснительна и лаконична в своем объяснении: «У нее было два великих мужа. Она была очень красива. Мало того, она была очень умна. Мало того, она была ведущей актрисой знаменитого театра. В этом есть непростительная несправедливость…»

Прямая, искренняя, непосредственная, умная, скромная, гордая, веселая, сумрачная, кокетливая, серьезная, самоуничижающаяся и знающая себе цену, открытая и скрытная, порывистая, вспыльчивая и быстро приходящая в себя, общительная, замкнутая, остроумная, хозяйственная, светская, слабая и сильная, простая и очень сложная – Райх была такая, какая есть, и ей было откуда черпать, откуда брать черты своих героинь, и чем дальше, тем масштабнее.

Иногда плача от досады, иногда облекаясь в жесткий панцирь, прикнопила к стене стих Пушкина: «И подари мне славы дань – кривые толки, шум и брань».

Она ошиблась. У Пушкина в «Онегине»: «И заслужи мне славы дань».

Финал «Ревизора» Мастер выстроил так. Последний монолог Городничего в исполнении Петра Старковского (позже роль перешла к Игорю Ильинскому) звучал все исступленнее, на глазах у зала хозяин губернии терял рассудок, и его в конце концов одевали в смирительную рубашку. Анну Андреевну без чувств уносили за кулисы. Актеры каменели. В зале вспыхивал свет. Когда он тускнел, зрители видели вместо живых актеров на сцене манекены из папье-маше.

Буря аплодисментов и – буря разъяренной критики в центральных газетах и партийных журналах. Пролетарский поэт, как он себя позиционировал, Демьян Бедный печатает в «Известиях» эпиграмму-рецензию под названием «Убийца»:

Ты увенчал себя чудовищной победой:

Смех, гоголевский смех убил ты наповал.

Блестящий ответ поэта Андрея Белого на разносную критику в сборнике «Никитинские субботники» таит в себе глубокое проникновение в Мейерхольда-Гоголя:

«Два месяца в Москве стоит крик: Мейерхольд нанес оскорбление Гоголю; специализировавшись, “народный артист Республики” подобрался к Гоголю, чтобы камня на камне не оставить на гоголевском творении; он поступил с особой злобой, точно он с Гоголем сводил счеты; не просто сломал пьесу Гоголя, а около полутора года ломал: со смыслом!..

…Тройка мчит Гоголя к “Мертвым душам”, гонится Петербург Хлестаковым – за Гоголем; о Хлестакове он пишет (в “Предуведомлении”), что это фантасмагорическое лицо, которое, как лживый обман, унеслось вместе с тройкою. Хлестакова мы видели в незабываемом образе Чехова (Михаил Чехов сыграл Хлестакова в Художественном театре. – О.К.), ну а фон, из которого вышел он? Где была показана гипербола этой жути – до вздрога и до горячечной рубахи “Записок сумасшедшего”? Где бред и вопль на постановочном фоне театра Гоголя?

Я их не видел и не cлышал.

Нет – видел и слышал в постановке у Мейерхольда».

Луначарский назовет спектакль совершенно из ряда вон выходящим.

Именно после мейерхольдовского «Ревизора» писатель Михаил Булгаков сядет за киносценарий по мотивам гоголевской пьесы, в котором на первый план выйдет вечная женственность и вечная эротика.

На съемки фильма будет наложен запрет.

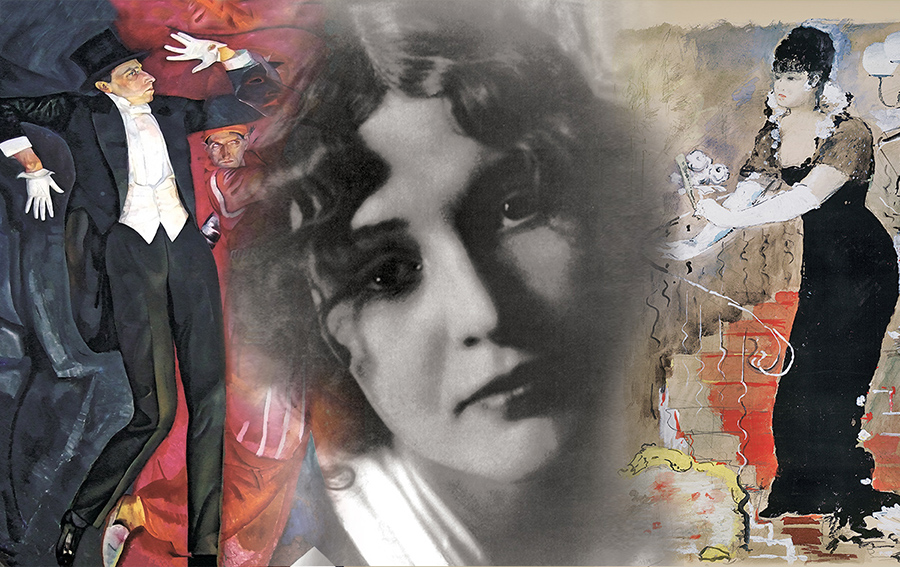

«Ревизор». Рисунок В.А. Шестакова с фотографии. 1927

Фраки и шелка

Мейерхольды-Райх завели не только кухарку. Но и гувернантку, парикмахера, массажистку, модистку.

Сняв гимнастерку, Мейерхольд переоблачился в костюм от модного портного Журкевича. Стал носить английские галстуки, итальянские шляпы, французские лайковые перчатки. Был неотразим во фраке и знал, что неотразим. Правильно сделал, что снялся в свое время в роли лорда Генри в фильме «Портрет Дориана Грея», им же поставленном. Ни единой копии не сохранилось, но есть два фото со съемок, где Мейерхольд, сидя на диване, демонстрирует свой великолепный профиль. По многочисленным отзывам, фильм пользовался большим успехом – лучшего лорда Генри, аристократа из высшего британского общества, было не сыскать.

В поисках подходящей портнихи Райх отправилась к знаменитой Лейстиковой, жене театрального художника Иоганнеса Лейстикова, думая попросить ту шить для нее. Поговорив с Лейстиковой и внимательно осмотрев ее модели, отказалась от этой мысли. Лейстикова ее не поняла.

Следующий визит она нанесла еще одной знаменитости – Винницкой. Оставшись неудовлетворенной, и на сей раз ничего не стала заказывать.

Носившая до поры до времени ординарную юбку и блузку – черный низ, белый верх, она, обладавшая природным вкусом, очень скоро нащупала свой стиль. Долгое время ее не могли интересовать больше, чем два платья одновременно. Постепенно эта ее аскеза преобразилась в пользование всеми благами жизни, включая гардероб. Она стала одеваться так, что вызывала восхищенные, если не завистливые взгляды наиболее изысканных модниц.

Искусная портниха, с которой она нашла общий язык, работала с тканью ножницами, ставила клиентку прямо у зеркала и там же, кромсая материю на глаз и держа в зубах булавки, набрасывала на нее куски ткани, как на модель, и зримо рождался оригинальный силуэт платья. Какой-нибудь шарфик, накидка или мех добавляли пикантности.

Меха полюбила. Котиковые и каракулевые шубы привозила из-за границы, куда начали ездить на гастроли и курорты. Лето проводили в Карлсбаде, Баден-Бадене, Виши, на французской Ривьере, в Венеции. В Венеции, когда осматривали Дворец Дожей, восприимчивая к красоте, она расплакалась от нахлынувших впечатлений.

Теперь она предпочитала туалеты из Парижа, Вены и Варшавы. Пользовалась исключительно французскими духами и пудрой Коти. Драгоценностей почти не носила. Могла надеть серебряный перстень или камею на шею. Но специально для «Дамы с камелиями» купила в конце 30-х серьги с мелкими брильянтами. К золоту проявляла полное равнодушие. Имела золотые часики, которые перед выходом на сцену прятала в спичечный коробок. Несколько раз коробок по небрежности выбрасывала в мусорную корзину. Уборщица, обнаружив в мусоре, всякий раз возвращала находку владелице.

С удовольствием наряжалась, идя на какой-нибудь дипломатический прием, или на ночной бал в каком-либо из московских театров, или на банкет, где ублажала себя советская знать. Но и дома, принимая гостей, отмечая премьеры, ни за что не выходила в затрапезе.

После забитого до отказа дня и вечернего спектакля раздвигался большой стол, домашние под руководством Райх его накрывали, ставили соленые грузди, любимое блюдо хозяина дома, после чего возникал хозяин и все переставлял по-своему. Фокусничал с бутылками, устанавливая их в виде причудливой спирали, искусно нарезал хлеб, украшал блюда зеленью, фрукты раскладывал по цвету на плетеных подносах. Прищурившись, смотрел на красные и зеленые огоньки, которыми играл цветной хрусталь. Отходил от стола, строго оглядывал его и, не выдержав, улыбался, удовлетворенный творением рук своих. Райх, мягкая, ласковая – если отчего-либо не вспыхивала и не заводилась, – с удовольствием признавала, что натюрморт удался ему больше, чем ей. Если заводилась – он тотчас уступал. Берег ее нервы.

Они были одной из самых интересных и самых знаменитых пар того времени. И дом их превратился в один из самых модных и самых заманчивых салонов Москвы.

На еженедельных вечеринках, которые устраивали, переехав с Новинского бульвара в стометровую квартиру в Брюсовом, соединенную из двух квартир, вкусно угощали, вина было вдоволь, в торжественных случаях заказывали официантов из «Метрополя», звали цыган из Арбатского подвала. Здесь встречались, знакомились, ужинали и весело проводили время штучные гости, которых сегодня назвали бы элитой. И не только художественной, но и партийно-правительственной. За артистами и артистками, балеринами и певицами из Большого театра ухаживали нарком просвещения Анатолий Луначарский и нарком здравоохранения Николай Семашко, дипломат Лев Карахан и секретарь Президиума ЦИК СССР Авель Енукидзе; Леонид Красин, нарком внешней торговли, позже ставший полпредом во Франции, а еще позже в Великобритании; Федор Раскольников, полпред в Афганистане, потом в Эстонии, в Дании и в Болгарии; командиры и командармы Красной Армии. Слышалась иностранная речь. Некоторые зарубежные деятели, приехав в Москву, запросто останавливались в этом доме, как, например французский писатель Анри Мальро, или немецкий коллега Мейерхольда Эрвин Пискатор, или выдающий американский театровед Джон Мэзон Браун. Последний, находясь в Париже, никак не мог получить визу в Москву и пожаловался бывшему там Мейерхольду. Мейерхольд послал телеграмму Предсовнаркома Рыкову. Через день визу Брауну дали.

Среди завсегдатаев в Брюсовом – главные чекисты страны Ягода, Прокофьев, Агранов.

«Нет никаких оснований утверждать, что она была верной женой В.Э., – скорее есть данные думать совершенно противоположное. Также трудно допустить, что она осталась не запутанной в сети лубянской агентуры», – позволил себе написать о Райх в своей субъективной книге Юрий Елагин.

Но если допустить, что последнее утверждение ложно, то не придется ли допустить, что ложно и первое? Об этом стоит поговорить подробнее.

Фамилия Агранова попадается в жизнеописаниях обоих поэтов – и Есенина, и Маяковского. Сидел за столом с Есениным, заглядывал в квартиру в Гендриковом переулке к Маяковскому. Проходит в исторических документах как близкий знакомый Маяковского, а также как видный деятель ЧК-ОГПУ-НКВД. Заместитель начальника секретного отдела ОГПУ, затем начальник этого отдела, в 20-30-е годы Агранов курировал творческую интеллигенцию. С кем же ему было еще проводить время, как рабочее, так и свободное от работы? Он и проводил с интеллигенцией и, будучи милейшим, как считалось, человеком, пользовался расположением этой самой интеллигенции. С ним дружили Осип Мандельштам, Борис Пильняк, да многие. К нему обращались, когда требовалось выручить кого-то своего, – и помогал, и выручал. Но так что же, и Маяковский, и иные из близких знакомых – все его секретные агенты?

А куда девать профессиональную выучку обольщения и опыт обольстителя?

Милейший человек был активным организатором массовых репрессий, лично причастным к процессам Тухачевского, Рыкова, Зиновьева, Каменева, Бухарина, к убийству многочисленных врагов народа.

Расстрелян в 1938 году.

Раньше Мейерхольда.

В приятелях у Есенина числился чекист Яков Блюмкин.

Расстрелян в 1929 году.

Так они и дружили: власть и художники. В порядке вещей. Это была их власть. Демократическая. Разве общение, практически на равных, низов с верхами не есть черта демократии? А ничего не напоминает?

Разумеется, умные диссиденты всех времен и народов на крючки не попадались. Тем более, убывая в эмиграцию. Хотя и в эмиграции несчастный Сережа Эфрон, переменивший белых на красных, попался: увлекся вместо белой идеи красной – и чем кончил? Все тем же. Тюрьмой и расстрелом. А чем, отправившись вслед за ним в Советский Союз, кончили жена Марина Цветаева и дети Ариадна и Мур? Жена набросила петлю на шею, дочь отправилась на долгие годы в концлагерь, девятнадцатилетний сын, попав на войну, сгинул на ней через три месяца.

Большинство тех, с кем дружили и кого сгубили аграновы, попали под красное колесо, сперва безоговорочно веря в революцию и большевиков, потом сомневаясь в своей вере, а потом было уже поздно. Райх и Мейерхольд разделили общую судьбу.

А пока они пировали, танцевали и флиртовали – праздник жизни для них продолжался.

Заходил Борис Пастернак.

Посмотрел спектакль «Горе уму», где Чацкий предстал в облике смешного узкогрудого мальчика – эту роль, на которую был назначен тенор Яхонтов, Мейерхольд вдруг отдал простаку Гарину, получилось незаезженно, по-новому, известные монологи зазвучали свежо, трогая душу. И так же свежа была Софья-Райх, не невесть что бесплотное, а, напротив, красотка во плоти, которой Мейерхольд не дал ни малейшего шанса на сочувствие и симпатию зрителя.

На следующий день записка от Пастернака:

«Дорогой Всеволод Эмильевич! Жалею, что заходил к Вам вчера в антрактах. Ничего путного я Вам не сказал, да иначе было бы и неестественно. Но вот сегодня я весь день, как шалый, и ни за что взяться не могу. Это – тоска по вчерашнем вечере…» И в конце записки: «я преклоняюсь перед Вами обоими и пишу Вам обоим, и завидую Вам, что Вы работаете с человеком, которого любите».

А вот отчет Пастернака двоюродной сестре Ольге Фрейденберг: «…мы познакомились, и несколько дней я жил им, его женой, детьми Есенина, их домом, гостями и театром».

У художественных людей не редки подобные внезапные эмоции. Яркая вспышка увлеченности, переходящая в ровное тепло. Если не затухнет.

У Пастернака не затухло. Из-под пера его выходит нежное и сильное стихотворение

«Мейерхольдам»:

Желоба коридоров иссякли.

Гул отхлынул, и сплыл, и заглох.

У окна, опоздавши к спектаклю,

Вяжет вьюга из хлопьев чулок.

Рытым ходом за сценой залягте

И, обуглясь, у всех на виду,

Как дурак, я зайду к вам в антракте,

И смешаюсь, и слов не найду.

Я увижу деревья и крыши.

Вихрем кинутся мушки во тьму.

По замашкам зимы-замухрышки

Я игру в кошки-мышки пойму.

Я скажу, что от этих ужимок

Еле цел я остался внизу,

Что пакет развязался и вымок

И что я вам другой привезу.

Что от чувств на земле нет отбою,

Что в руках моих – плеск из фойе,

Что из этих признаний – любое

Вам обоим, а лучшее – ей.

Я люблю ваш нескладный развалец,

Жадной проседи взбитую прядь.

Если даже вы в это выгрались,

Ваша правда, так надо играть.

Так играл пред землей молодою

Одаренный один режиссер,

Что носился как дух над водою

И ребро сокрушенное тер.

И, протискавшись в мир из-за дисков

Наобум размещенных светил,

За дрожащую руку артистку

На дебют роковой выводил.

Той же пьесою неповторимой,

Точно запахом краски дыша,

Вы всего себя стерли для грима,

Имя этому гриму – душа.

Не с кем иным, как с Богом, сравнивает Мастера Поэт!

Количество поводов для неприязни растет.

Они ведут себя независимо.

Обоих переполняет психическая сила.

Оба обладают взрывным темпераментом.

Оба обидели немало людей.

Оба находятся на вершине, продуваемые ветрами эпохи.

Его при жизни публично называют гениальным. Никого не называют – а его называют.

И наконец, они оба любят друг друга.

Можно ли удержаться от нелюбви к ним таким?

Доводы копятся, и копится досада.

О ней будут говорить, что у нее любовники.

О нем – что он гомосексуалист.

Что еврей.

Что разрушил теплый отечественный театр, внедрив холодный формальный.

Что равнодушен к актеру, используя его как материал и только.

И прочая, и прочая.

Но ведь и то надо помнить, что тиражированием определенных слухов и мнений целенаправленно занимаются те, кому по роду работы поручено их тиражировать, распространяя «дезу», чтобы дискредитировать нужного или, наоборот, ненужного им человека.

Пигмалион и Галатея

Что-то оборвалось в душе Мейерхольда с уходом Маяковского и никогда больше не пришилось обратно.

В Берлине, где Мейерхольд узнал трагическую новость, он встретил старого друга, актера Михаила Чехова, уехавшего за границу на гастроли и с гастролей на родину не воротившегося. В изложении Михаила Чехова встреча носила более чем печальный характер:

«Летом 1930 года в Берлине я имел разговор с Мейерхольдом. Я старался передать ему мои чувства, скорее предчувствия, о его страшном конце, если он вернется в Советский Союз. Он слушал молча, спокойно и грустно и ответил мне так (точных слов я не помню): с гимназических лет в душе моей я носил Революцию, и всегда в крайних, максималистских ее формах. Я знаю, вы правы – мой конец будет таким, как вы говорите, но в Советский Союз я вернусь. На вопрос мой – зачем? – он ответил: из честности… Ему было ясно, что творить так, как он хотел, как повелевал ему его гений, он не мог нигде, кроме России».

Всеволода Мейерхольда Чехов понял.

Зинаиду Райх, которая присутствовала третьей при разговоре, понять не захотел.

Или не смог.

По словам Чехова, Мейерхольд любил страстно и преданно свою красавицу жену. «Ее же преданность советской власти, казалось мне, была более глубокой и даже более искренней, нежели ее чувства к собственному мужу».

Итак, Райх привиделась Михаилу Чехову более просоветской, нежели Мейерхольд?

А ведь они, Райх и Чехов, относились друг к другу более чем с благосклонностью. Вышедшую два года назад его книжку «Путь актера» она проглотила тотчас, написав ему: «Я пьяна Вашей книжкой… В ней, коротенькой, я почувствовала длинную, замечательную жизнь. Вас замечательного…»

И точно так же он тотчас написал ей, как только увидел ее Анну Андреевну:

«Я все еще хожу под впечатлением, полученным мною от “Ревизора” и от двух исполнителей: от Вас и чудесного Гарина… Поражает меня Ваша легкость в исполнении трудных заданий. А легкость – первый признак настоящего творчества. Вы были исключительно едины со всей постановкой, а этого нельзя достичь ни в какой постановке Всеволода Эмильевича, не имея сценической смелости».

В их отношения вмешалась политика.

В том же письме Юрию Елагину, из которого взяты его признания, он продолжил: «Попытки мои уговорить Мейерхольда остаться в Европе вызывали горячий протест с ее стороны. Когда же я нарисовал перед ним картину возможной его гибели, она (Райх. – О.К.) назвала меня предателем и со свойственной ей внутренней силой, или лучше скажу – фанатизмом, стала влиять на Мейерхольда… С ним мы расстались друзьями, с нею – врагами».

Выдающийся актер вспоминает то, что стало прошлым. Когда оно было настоящим, дело обстояло не совсем так или совсем не так. Буквально через несколько недель после этой встречи он шлет вдогонку уехавшей чете в Париж любезный привет: «Уж простите меня, дорогой Всеволод Эмильевич и дорогая Зинаида Николаевна! Но если мы, волею судьбы, не увидимся, то позвольте пожать Вам крепко, крепко руку и пожелать всего самого чудесного… Зинаида Николаевна, нежно и выразительно целую обе Ваши ручки! Красным карандашом пишу для убедительности».

Забыл?

Простил?

Осознал, что неправ?

Про то, что расстались врагами, цитируют часто. Про красный карандаш – почти никогда. <…>

Отвечая Михаилу Чехову, что догадывается о своем страшном конце, Мейерхольд, в силу своего фантастического воображения, мог себе его нарисовать, экстраполируя на себя то, что, как железнодорожный состав, все страшнее накатывало на других. Но жизнь в нем настолько била ключом, что сама природа его отвергала ужасную возможность. Он не раз повторял, что всегда, когда казалось, что он проваливается в бездну, чья-то рука будто подхватывала и поддерживала его и начинался подъем.

О воображении Мейерхольда свидетельствует его впечатление от одного врубелевского наброска:

– У Врубеля есть рисунок, называющийся «Бессонница». Это просто измятая перина, смятая подушка. Человека нет, но все ясно – так это нарисовано. Человека нет, но он есть…

Один художник разговаривает с другим поверх материального, через деталь, символ, нематериальные воображения встречаются в ноосфере, навеки запечатлевая отражения отражений.

Бытие двух художников, Мейерхольда и Райх, вбирало в себя обычный быт.

Типичная мизансцена: она занята своим, скажем, подшивает новые занавески. Он – своим, скажем, передвигает мебель, чем очень увлекался, что было сродни перестановке декораций. У него что-то не получается, он что-то крушит, щепки летят.

– Севочка, не надо, – невозмутимо, вдевая нитку в иголку, просит Райх.

Мейерхольд, оставляя просьбу без внимания, продолжает. Щепки летят.

– Севочка, прошу тебя, не надо.

Он продолжает. Щепки летят.

– Всеволод, я тебя очень прошу.

Он продолжает.

– Всеволод, прекрати немедленно!

Он, в азарте, не в силах остановиться.

Она вскакивает и подбегает к нему.

– Мейерхольд! Я буду гневаться! – раздается на весь верхний этаж Новинского.

Он, как ни в чем не бывало, невозмутимо вопрошает:

– В чем дело, Зиночка?..

Они были нормальные люди. И подшивали занавески, и двигали мебель, и совершали еще ряд телодвижений, свойственных обычным людям. На даче в Горенках шли гулять вчетвером, Мейер, Зинаида Николаевна, Таня и Костя, в сопровождении любимого Урса, немецкой овчарки, что, повизгивая от счастья, носилась наперегонки с детьми, а то прыгала на Мейера, устремляясь к его лицу, чтобы поцеловать, Мейер уклонялся от лохматой громадины, хохотал, Зинаида Николаевна озабоченно оглядывала забор, который требовал починки, Мейер ласково поворачивал ее голову к себе:

– Успеется, Зиночка, лучше посмотри, ухо у Урса, кажется, заживает… <…>

Болезненная и всепоглощающая любовь его к ней, о которой современники слышали, говорили и писали, еще и оттого такова, что Райх нездорова. Потому, едва заходилась в крике, снимал напряжение своим хладнокровием, неизвестно откуда бравшимся. Мейерхольд и хладнокровие – такой же оксюморон, как бьющий женщину Ангел. Есенин.

Смерть Есенина послужила спусковым крючком для болезни Райх.

«Мать лежала в спальне, – воспоминал сын Константин, – почти утратив способность реального восприятия. Мейерхольд размеренным шагом ходил между спальней и ванной, носил воду в кувшинах, мокрые полотенца. Мать раза два выбегала к нам, порывисто обнимала и говорила, что мы теперь сироты…»

Болезнь возвращалась и раньше, до тех роковых дней, – в виде приступов неврастении, истерии или, напротив, глухой апатии. Мейерхольд, этот нетерпеливый, вечно перевозбужденный эгоцентрик, гасил приступы жены бесконечным терпением и лаской. Еще когда Райх выкарабкивалась из своего посттифозного сумасшествия, у нее наблюдалось чередование нескольких маний, и он больше всего на свете боялся, чтобы она вновь не погрузилась в них, поэтому ему постоянно приходилось быть настороже.

Зиночка обустраивала домашний быт, подчиняя все Севочке – его режим дня, его занятия искусством, его отдых и сон приоритетны. Но если кто-то чему-то мешал, кто-то что-то нарушал – нервничала, кричала, доходило до потока слез. И тут диспозиция кардинально менялась. Уже не она, а он, попросив удалиться всех, кто довел ее до этого, заботливо ухаживал за ней, оставив свои дела и никого к ней не подпуская. Были мокрые полотенца, и вода в кувшинах, и занавешенные окна, и затихающие рыдания, к которым прислушивался весь дом.

То, что начало происходить в стране, в культуре, в ГосТИМе – Государственном театре имени Всеволода Мейерхольда – и с ГосТИМом, самым фатальным образом скажется на Райх.

До зарубежных гастролей ГосТИМа 1930-го была поездка в Париж на Международный театральный фестиваль летом 1928 года. Советское правительство нуждалось в валюте, и был расчет, что Мейерхольд эту валюту привезет. В Париже ему пришла в голову идея обратиться в Совнарком с просьбой разрешить ему остаться поработать за границей, поскольку в Советском Союзе из-за репертуарного кризиса нечего ставить и нечего делать. Немедленно был распущен слух, что режиссер хочет остаться за границей навсегда. Узнав об этом, оскорбленный Мейерхольд примчался в Москву. Но тень на него пала.

На гастролях он серьезно заболел (увеличенная печень, расширенное сердце, повышенное давление) и с полгода лечился во Франции.

Тень увеличилась.

К этому времени с ним рассталась целая плеяда актеров: Штраух, Гарин, Яхонтов. Чуть раньше возвратился в родной Вахтанговский театр Захава. Со скандалом ушел в кино Эйзенштейн. Потом уйдут Мартинсон и другие. Из великолепного созвездия первых выпусков вольных мастерских полную преданность, по сути, проявит лишь Ильинский (хотя и тот убегал на короткий срок). И Райх. Тень увеличилась еще больше.

Одно из распространенных обвинений тех лет в адрес Мейерхольда, что его, дескать, не интересовал артист как личность, со всем своим человеческим богатством. Но его актеры были отнюдь не пуделями, по выражению одного из них, Эраста Гарина. Воспитанные и взлелеянные Мейерхольдом таланты составили славу отечественного театра. Бездарностей окрест него не водилось.

Как-то раз дома он признался, шокировав тестя:

– Я не люблю людей хороших, я люблю людей талантливых!

Какая же змея проползла между ними, его артистами и их режиссером?

Больше других это понимала Райх.

Характер у него был, ясно, дай Боже. Сам актер до мозга костей, когда хотел нравиться – нравился. Увлекаясь людьми – увлекал их. Очаровываясь – чаровал сам. Потом, по разным причинам – внятным и невнятным – охладевал. Как охладел к Марии Бабановой, уникальной артистке. Как охладел к Леониду Варпаховскому, впоследствии одному из интереснейших театральных режиссеров. Или к Александру Гладкову, впоследствии одному из интереснейших кинодраматургов.

Гладков описывал цикл Мастера: увлечение, доверие, близость, ревность и – подозрительная настороженность. В последней стадии Мастер мог быть грубо несправедлив. Вся эта круговерть вокруг него составляла весьма напряженное поле.

– Я люблю страстные ситуации и строю их себе в жизни, – не скрывал он.

В то же время не было ни одного ученика, кто потом не винил бы себя в первую очередь в расставании с Мастером и отрицал бы его качества гения.

Возможно, Райх и не признавалась себе в том, что, возникнув в жизни Мастера и составив центральный ее смысл, она одна в его сердце и его мыслях заменяет ему всех. Это не означало, что он остыл к людям театра, ничуть. Но градус его горячего чувства к ним как фигурантам его жизни понизился. Сейчас он мог менять их с большим хладнокровием – главная фигурантка оставалась с ним, при нем, в нем.

В один прекрасный день, начав работать над «Гамлетом», он объявил труппе, что Гамлета будет играть Райх. Настала тишина. В тишине прозвучал бархатный баритон Охлопкова:

– Тогда я сыграю Офелию!..

Никто не засмеялся. Все замерли.

– Вы же понимаете, что больше мы сотрудничать не можем, – ледяным тоном произнес Мастер.

Охлопков ушел и уже не вернулся. На долгое время он останется наиболее ревностным противником Мейерхольда. Но и он, когда в 50-х годах начнется процесс реабилитации репрессированного Мейерхольда, наряду с еще 54 деятелями искусств, напишет свое так называемое реабилитационное письмо. Хотя оно будет носить крайне осторожный, если не двусмысленный характер.

К объективно сложившемуся актерскому кризису добавляется кризис репертуарный. <…>

Широкая дискуссия «О творческом методе Мейерхольда», устроенная ГАИС – Государственной академией искусствознания, – откроется докладом, в котором Мейерхольда обвинят в поверхностном усвоении нашей революционной действительности.

Это уже клеймо. Тень закроет полгоризонта. <…>

Мейерхольд не сдавался и не собирался сдаваться. На партийной чистке 1933 года он решительно отверг все претензии партийцев в антиобщественности, в уходе от советской действительности, в игнорировании советского репертуара, в отсутствии самокритики, в недостаточной политико-воспитательной работе коллектива и атмосфере семейственности. Не вам меня учить, свысока бросил он.

Одной Райх было понятно, чего ему это стоило. Никто не судил его так строго за сделанное и несделанное, как он сам себя судил:

– В конце концов, это дело нас двоих – меня и еще одного меня, – переводил он серьезное в юмор.

Тем временем в стране готовилось закрепление важнейшего художественного стиля, которому предстояло стать господствующим. В сентябре 1934 года в Колонный зал Дома Союзов в Москве съезжались и сходились на свой Первый съезд советские писатели. Приветствие от имени ЦК было поручено озвучить Жданову, тому самому, что прославится докладами, безудержно проводящими линию партии, – от Жданова пострадают Анна Ахматова и Михаил Зощенко. Главный докладчик на съезде – Максим Горький. Он впервые излагает формулу социалистического реализма как основы литературы и искусства в СССР. Все прочие течения отныне подпадают под подозрение как враждебные или могущие стать таковыми.

Мейерхольд мрачнел. Преодолевал мрак, как всегда, в работе.

Райх страдала. Ей было жаль Мейерхольда. Впереди ее ждала самая заветная, самая звездная роль – Маргерит Готье в «Даме с камелиями». Но она еще не ведала этого.

Дама с камелиями

…Отыграв в последний раз «Даму с камелиями», Райх-Маргерит прямо на сцене потеряла сознание. Ее унесли за кулисы.

В зале разгоряченная публика скандировала:

– Мей-ер-хольда! Мей-ер-хольда! Мей-ер-хольда!..

Все всем уже было известно.

Мейерхольд не выходил, не желая демонстрации и своего участия в ней. <…>

Последнюю «Даму с камелиями» Райх играла 5 января 1938 года.

Первую – 19 марта 1934 года.

Когда-то Мейерхольд и Райх надеялись, что стань одной опорой театра драматургия Маяковского, а другой – драматургия Есенина, репертуар ГосТИМа крепко встал бы на обе ноги. Эта возможность канула в Лету. Что играть? Партийные круги требовали советской и классической пьесы на афише. Мейерхольд выбрал заигранную мелодраму Дюма-сына. Что, как не вызов?

Маргерит Готье стала иконой ГосТИМа.

Сара Бернар.

Элеонора Дузе.

Предшественницы.

И постановщик, и актриса отлично сознавали, кто эти предшественницы, какого ранга. Стало быть, у обоих имелись основания думать, что соревнование не будет проиграно.

Впрочем, Мейерхольд нередко ощущал себя учеником:

– Когда мне говорят – вы мастер, мне в душе смешновато. Ведь перед каждой премьерой я волнуюсь, будто снова сдаю конкурсный экзамен на вакансию второй скрипки…

А уж как она ощущала себя ученицей!

Еще когда с одной стороны ее травили за Анну Андреевну, а с другой – настало время хвалебных слов, она ждала реакции высоко ценимого ею Станиславского: «Ваша самая беспощадная рецензия обо мне – лично мне – будет спасением для меня на несколько лет. Так тяжело распознавать в себе свои недостатки – самому ведь это почти невозможно».

Она не кокетничала и не вымаливала похвал – как умная женщина, она просила урока: час ученичества длился.

Кто-то сказал, что великого человека делают великие цели, великие препятствия и великие примеры. Куда уж тут было им обоим отступать!

Мейерхольд нередко считал нужным, выйдя к публике, предварить показ несколькими словами. Чтобы настроить. Чтобы прояснить. Во вступительном слове перед «Дамой» он произнес:

– Сегодня мы вам показываем нашу последнюю работу – пьесу Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». В этом спектакле мы хотели показать грубое отношение к женщине в условиях буржуазной морали. Женщина-товар, женщина-игрушка, призванная услаждать за деньги сильную половину человеческого рода. Мы ценим в пьесе Александра Дюма-сына правдиво реалистическое изображение среды (полусвет) и блестящую технику драматурга. Но историческая ограниченность миропонимания автора помешала ему правильно разобраться в том, что им самим метко срисовано с натуры. Театр поставил себе целью найти истинных виновников гибели героини. Нашему молодому поколению драма Маргерит Готье кажется чуждой, но ведь нельзя идти вперед, не зная грехов прошлого. <…>

Один из секретов Мейерхольда заключался в первом появлении персонажа – он называл это визитной карточкой. Первое появление Райх в роли Маргерит ошеломляло. Никакой чахоточности, никаких зябких поз. Она влетала в гостиную, где ее ждали, словно бы на лошадях: два молодых человека в черных фраках с цилиндрами в руках и с колокольчиками на шее мчались впереди. Красное бархатное платье, на голове цилиндр, глаза завязаны. Эхо маскарада. Ночная пирушка доходила в эти мгновения до пика. Маргерит-Райх медленно снимала повязку с глаз, и в них читалась беспредельная печаль. Она говорила вибрирующим грудным голосом, держала голос у груди, по слову критика Юзовского; сдержанная и простая, она не изображала никаких страстей, только большие лучистые глаза блестели, и тем сильнее воздействовали считанные секунды, в которые она позволяла себе сыграть открытое чувство. Спектакль являл собой образец целомудрия. Единственная сцена, где Арман-Царев дотрагивался до щеки Маргерит-Райх, по которой катилась слеза, исторгала ответный водопад слез в зале.

Занавеси, зеркала, стулья и кресла, туалетный столик и большой стол с хрустальной лампой посередине, ковры, посуда, подсвечники и часы на камине, вазы, флаконы – все изысканное, не бутафорское, а настоящее, и все оттеняло ненастоящую жизнь, какой жили участники действа. Все, кроме Маргерит. Она была настоящей. И красота ее настоящая. Физическая соответствовала духовной. Не дорогая кокотка – страдающая женщина проживала, изживала свою жизнь на сцене.

Мейерхольд переодевал ее то в голубое, то в розовое, то в черное, и всякий раз цвет оттенял настроение, какое должно преобладать в эпизоде.

«На действующих лиц этой замечательной драмы, – писал он композитору Виссариону Шебалину во время подготовки спектакля, – мы смотрим глазами Эдуарда Мане».

Это получилось. В атмосфере был разлит стиль прозрачного и свежего импрессионизма, воспроизведенного художником Лейстиковым. До этого Мейерхольд просмотрел сотни репродукций мастеров середины ХIХ века, ища зрительный образ спектакля. И так же тщательно он искал его музыкальный образ. В письме Шебалину на нескольких страницах разворачивал подробный анализ музыкального оформления:

«Мы берем время расцвета канкана. А вальс, плавный, медленный прозрачный, скромный, даже наивный (Ланнер, Глинка, Вебер), переходит в сладострастный, пряно-цветистый стремительный (Иоганн Штраус). Явный декаданс. Расцветом кабаре в разлагающемся Париже (великолепные традиции Флобера, Стендаля, Бальзака далеко позади, одинокий Мопассан бежит от Эйфелевой башни) разливается море скабрезных песенок…»

Спектакль так и жил – по музыкальным законам. Ритм анданте (спокойно, размеренно) сменялся ритмом каприччиозо (прихотливо, игриво), который, в свою очередь, контрастировал с ритмом граве (значительно, торжественно). Музыкальная партитура Шебалина-Мейерхольда – образец доскональной проработки темы.

Райх, имевшая счастье быть рядом с Мастером, впитывала в себя не просто его репетиции, но и его высочайшую культуру. <…>

Финал, придуманный Мейерхольдом в «Даме с камелиями», ошеломлял. Райх-Маргерит выходила с очень бледным – сильно набеленным – лицом, в белом пеньюаре, и у женщин-зрительниц сразу увлажнялись глаза.

В пьесе Маргерит принадлежал короче короткого монолог:

– Ты видишь, я улыбаюсь, я сильная…

После чего героиня тихо угасала.

В спектакле Райх вдруг поднималась с кресла и, ухватившись за штору, распахивала окно. Яркий луч солнца врывался в комнату. В этом луче она опускалась в кресло спиной к публике. Наступала долгая пауза. Затем левая рука Райх падала с подлокотника и повисала, как плеть. Так фиксировался момент смерти.

Зинаида Гейман занесла в дневник:

«Спектаклем была потрясена. Я плакала, и не я одна – мужчины некоторые платки из рук не выпускали. Недалеко от меня сидел полный мужчина, кажется, пушкой не проймешь, а и его своей игрой Зинаида Райх – “дама с камелиями” – так растрогала… И он заплакал».

«Мейерхольд поставил “Даму с камелиями” мужественно», – таково было мнение Владимира Ивановича Немировича-Данченко, находившегося, как понятно, в непростых отношениях с постановщиком.

Актрисе Художественного театра, строгой Ангелине Степановой, ревнивой, как все актрисы, принадлежит отчет об игре Райх, отосланный возлюбленному Николаю Эрдману в ссылку:

«Смело можешь хвалить З. Райх и писать ей об успехе не только среди публики, но среди актеров. Три акта она играет очень плохо и необаятельно, несмотря на все ухищрения режиссера, но в конце четвертого акта на нее уже можно смотреть, а последний акт она играет просто хорошо, а значит, для себя гениально. Мне она впервые понравилась, потому что сквозь блестящий мейерхольдовский рисунок роли и мизансцен проглянуло человеческое живое лицо Райх, глаза которой мыслили, плакали и потому впервые трогали…»

То, что поставил Мейерхольд, а сыграла Райх, – была Любовь.

Ни один критик не произнес этого слова. Произносили другие слова, всякие разные, а это – нет. Между тем тут была любовь в чистом виде. Ну, разумеется, погруженная в социальный котел наряду со всем тем, что обыкновенно погружается в него, – слабостью, предательством, хитростью, кознями, тем мелочным и глупым, что губит любовь. Райх поднималась над суетой. Любовь и смерть. Эти категории выводили мелодраму в сухую трагедию.

Скорее других о том догадалась подруга и свидетельница жизни Райх Зинаида Гейман:

– Может, она потому так играет на сцене, что она в жизни была трагическая женщина…

Актриса Августа Миклашевская, одна из любивших Есенина – ей посвящен его цикл «Любовь хулигана», работала в ту пору в Рязанском театре, где получила роль в «Даме с камелиями». Она побывала на спектакле Мейерхольда и Райх в Москве. И вот результат: «Как она играла! Потрясающе. Я до сих пор не могу забыть. После того, как я посмотрела эту вещь, вернувшись в Рязань, я отказалась от роли: слишком велико было обаяние Райх».

– Ваш театр этой постановкой научит любить каждого, кто еще не любил, – сказала Зинаида Гейман Мейерхольду.

Тому понравилось.

Сам он признавался с наивностью подростка:

– Когда я ставил «Даму с камелиями», я мечтал, чтобы побывавший на спектакле пилот после лучше летал бы…

А шестнадцатилетняя дочь Таня прибежала по окончании спектакля в материнскую уборную и рыдала, рыдала, рыдала не переставая. <…>

Райх уносили за кулисы, когда навстречу выбежал Мейерхольд:

– Что, что с ней?

Увидев, что жена без сознания, он, отстранив всех, взял ее на руки и понес в гримуборную. Там ей дали нашатыря, она лежала, приходя в себя, он вышел, ему хотелось курить. Среди сваленных в кучу декораций сел на какой-то пыльный ящик, достал коробку папирос. Кабинета его уже лишили. На ящике красовалась надпись: Москва-Нью-Йорк. Рядом громоздились еще ящики. В них находились костюмы и реквизит, приготовленные для отправки в Америку: предстояли американские гастроли ГосТИМа.

Рядом присел Гладков. Он запишет, как Мейерхольд, сидя с зажженной папиросой на ящиках, которые никуда не отправятся, только что пережив глубокий обморок любимой жены, зная, что театру конец, шутил и острил. Впрочем, Татьяна Есенина считает, что ее мать не теряла сознания, а всего лишь разрыдалась перед публикой на вызовах.

Лик Мастера, с его четким рисунком губ, задранным носом и серыми прозрачными глазами, был привычно спокоен, как он часто бывал спокоен после отыгранного спектакля.

Пять дней назад встретили Новый 1938-й. Старались быть счастливыми, но это плохо удавалось. Отчетливый запах гари носился в воздухе. Земля, похоже, горела под ногами. Юрий Тынянов предлагал свою версию: горелым пахло, потому что жгли бумаги, письма, брошюры. Историю жгут, сокрушался писатель. Весь 1937-й состоял из посадок, процессов, казней врагов, еще вчера бывших друзьями Сталина.

Мейерхольда полоскали в газетах как формалиста, что всерьез приравнивалось к враждебной идеологии.

Через день, 7 января, Райх по болезни не могла играть, играла актриса из второго состава Ольга Шульгина.

Было уже ясно, что никаких гастролей в США не будет. Не будет нового здания для театра. Ничего больше не будет.

Последний спектакль шел вечером того дня, утром которого Комитет по делам искусств принял постановление о ликвидации ГосТИМа.

Сухой лик трагедии.

А там, в зале, битком набитом, уже все знающая взволнованная и плачущая толпа лезла на сцену, чтобы в последний раз увидеть Мастера, выкрикнуть или прошептать слова поддержки, уважения и любви.

8 января 1938 года Постановление напечатали центральные газеты:

а) Ликвидировать Театр имени Мейерхольда как чуждый советскому искусству.

б) Труппу театра использовать в других театрах.

в) Вопрос о возможности работы Мейерхольда в области театра обсудить особо.

Последовало указание всем театрам провести митинги, на которых осудить Мейерхольда. Речи готовили секретари парторганизаций и председатели месткомов, люди служилые. Никто из артистов не выступил против Мастера.

В театре МОСПС поднялся один из молодых режиссеров:

– Товарищи! Сегодняшний день навеки явится самым черным днем в истории советского театра. Сегодня закрыт театр величайшего режиссера нашего века – Всеволода Эмильевича Мейерхольда…

Его тут же заставили замолчать.

Мейерхольд еще приходил в театр, где уже не работал. Бродил один, в наброшенной на плечи шубе, курил. Обычно, когда он возникал за кулисами, его немедля окружали свободные актеры. Теперь к нему никто не приближался. Одни стеснялись, другие опасались выказать свою неблагонадежность.

Гладков запомнил, как Мейерхольд, читая газеты, в которых сообщались свежие новости о том, как взяли тех-то и тех-то, как те-то и те-то, положим, Томский и Гамарник, покончили с собой, вдруг неудержимо расхохотался:

– Все страшно смешно, Гладков. Вы не находите? Как говорил парикмахер у нас в «Даешь Европу!» – помните: «Живем мизерно: вчера тигр скушал племянницу…» Что? А?..

И опять разразился смехом, больше похожим на клекот раненой птицы.

Тогда еще Мейерхольд считал происходящее каким-то непонятным кошмаром.

Придется этот кошмар понять и принять.

17 января 1938 года на первой сессии Верховного Совета СССР с речью выступил Жданов, новая метла Кремля. Отдельный фрагмент речи рьяный сталинист посвятил Мейерхольду, усыпившему бдительность Комитета по делам искусств, отчего тот так долго терпел враждебный элемент у себя под носом. Комитету не помогло и то, что председатель Комитета Павел Керженцев, бывший друг Мейерхольда, заранее от Мейерхольда отмежевался. Последним залпом послужила появившаяся в «Правде» за месяц до этого статья Керженцева «Чужой театр», ожесточенная, грубая и лживая. Несмотря на старания, Керженцева сняли с работы, а всех его заместителей и прочих ответ работников арестовали.

Один человек выступил с публичным протестом против произвола советской власти.

Иностранный подданный – английский режиссер Гордон Крэг. Как специалист он мог квалифицировать, каков был художник, набравший полную творческую силу, с его неистощимой фантазией, с его знанием самых скрытых тайн театра, добившийся в своем искусстве выдающихся результатов.

Письмо Гордона Крэга, написанное 13 января 1938 года, опубликовала газета «Times» 19 января:

«Сэр, я только что прочел в вашей газете от 10 января извещение вашего корреспондента о нападках на мистера Мейерхольда.

Мейерхольд, обладающий исключительными сценическими дарованиями, посвятил 35 лет своей жизни развитию этих дарований. Его приветствовали Советы, признав настоящим лидером театра в России.

Теперь некто безответственный позволяет себе нападать на Мейерхольда. Утверждается, что “специальный комитет решит, способен ли Мейерхольд работать в каком-либо качестве в советском театральном мире”. Это самое глупое утверждение, которое я когда-либо читал.

…Если же советское Правительство в самом деле дало совершенно некомпетентному комитету власть так обращаться с гениальным человеком, тогда стоит пересмотреть некоторые представления о Советах.

Но я очень хорошо знаю, что никогда Правительство не делает подобные глупости. Они делаются крысами, которые кишат везде, где нет хороших собак, дабы их уничтожить. В Москве нет собак, и это тревожно…»

Москву, как и Ленинград, населяли и те и другие. И крысы, и собаки.

И те и другие служили власти, что не знала удержу.

Вновь на ум приходил «Макбет»:

Да, вы по списку числитесь людьми, –

Как гончих, шавок, мосек, полукровок,

Борзых, легавых и волчков, всех скопом

Зовут собаками…

В конце Крэг выражал убежденность в том, что крысы не смогут повредить Мейерхольду.

Даже если они станут причиной его смерти.

Лучше бы ему не упоминать о смерти.

Ольга Кучкина. Зинаида Райх. Рок. Главы из романа

[1] Публикуется по: Кучкина О. Зинаида Райх. Рок. М.: Искусство – ХХI век, 2011.