№ 40-2011-2 |

Елена Кузина _________

Все в жизни имеет две стороны: добро и зло. Вот белая корова – это символ нежности, спокойствия, любви… Белый цвет – это цвет любви… Черный бык – он дерется, орет – это война…

Нико Пиросмани

Если перебрать все, что пишут о жизни Николоса Пиросмани те, кто его знал, и те, кто исследовал сказанное о нем, все равно точной биографии не получится. Как утеряно большинство его работ, так и он – ускользнул куда-то в небытие, оставив после себя не жизнеописание, а некий миф-апокриф. Футуристы братья Зданевичи, художник Кирилл и поэт Илья, поляки по отцу и грузины по материнской линии, и их друг француз Михаил Ле Дантю в 1912 году открыли творчество Пиросмани и стали собирать и пропагандировать его работы, попутно записывая и то, что о нем рассказывали. Некоторые устные рассказы совпадали с немногими сухими фактами, другие вступали с ними в противоречие, и в них обнаруживался поэтический вымысел, который складывался в легенду о Пиросмани, превращая его жизнь в причудливую загадку. Такую же причудливую и необычную, как манера его письма, как необычны обычные люди и звери, обведенные его кистью на черной клеенке.

«Нико Пиросманашвили <…> до того растворился в народе, что нашему поколению трудно уловить черты его индивидуальной жизни. Его будни так таинственны, что, пожалуй, ему придется остаться без обычной биографии»[1].

Ему не нужен был дом – только место, где можно переночевать. Изредка у него было свое жилье – полуподвал или даже подвал, или комната под лестницей с на скорую руку сочиненной «мебелью»: стол – ящик, топчан – несколько досок на кирпичах, керосиновая лампа, ведро с водой. Но откровенная нищета происходила не от отсутствия средств – бывало так, что средства имелись, – просто этого было достаточно, чтобы работать, то есть жить. Жизнь находилась тут же – в картинах, которыми он уставлял свое жилище.

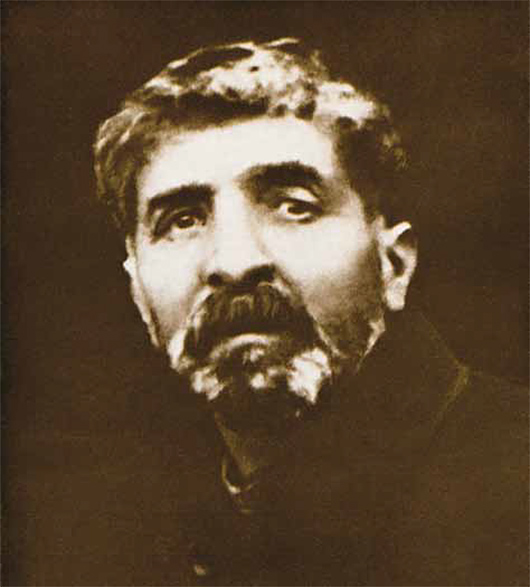

Часто он ночевал в духанах, где проводил время днем. Его все знали. Главное имущество – краски, кисти, тряпочки для их чистки он носил с собой в угловатом чемоданчике, с каким ходят бродячие артисты – на нем был нарисован человечек в цилиндре. В портретах Пиросманашвили, даже сделанных под конец его жизни, угадываются черты лица, красивого истинно грузинской красотой: «…смуглая кожа, большие черные глаза, густые брови, крупный орлиный нос над длинными усами. Высокий и стройный, он рано начал сутулиться, но голову откидывал назад, и когда он шел широкими шагами, не глядя по сторонам, гордо неся большую красивую голову, на него должны были оглядываться»[2]. Ладо Гудиашвили вспоминал, что, несмотря на лишения и полубездомный образ жизни, Нико сохранял подтянутость и элегантность: «Я отчетливо помню незамутненную белую полоску блузы на смуглой шее. И, кстати, хорошо помню, что товарищи называли его “графом” – по-моему, за гордость, за этот независимый солидный тон… за опрятность в одежде»[3].

На последней фотографии он такой же: красивое, гордое, очень усталое лицо. Когда-то Максимилиан Волошин сказал о себе: «Близкий всем, всему – чужой». Это можно сказать и о Пиросмани. Он не отторгал себя от мира, от людей, был дружен со многими, уважал и ценил теплоту этой дружбы (что, впрочем, не мешало ему вспылить через миг и уйти, хлопнув дверью, чтобы через пять минут позабыть о конфликте). Но он был и остался чужд дисгармонии, которой полон каждодневный человеческий быт. Поэтому на картинах его, отнесенных классификаторами к жанру наивного искусства, примитивизма, жизнь принимает обличье, которое она могла бы иметь, если бы полностью соотносилась с представлениями Пиросмани о духовном идеале свободы и любви.

Не от мира сего…

Сопоставляя то немногое, что выпало узнать биографам, искусствоведам и тем, кто вспоминал его в мемуарах, – К.М. и И.М. Зданевичам, Т.Ю. Табидзе, Г.Н. Леонидзе, К.Г. Паустовскому, Э.Д. Кузнецову и другим, попытаемся набросать штрихи к «внутреннему портрету» художника, поразмышлять о том, что составляло человеческую натуру Нико Пиросмани, его взгляды на искусство, его мировоззрение. Сделать это непросто. Все, что могло бы рассказать о нем, – переписка, личные записи, тоже странным образом исчезло. Сестра сожгла письма, очевидно, испугавшись чего-то, когда к ней все чаще стали приходить люди, расспрашивавшие о брате, в пору возникновения первой волны интереса к его живописи. Куда-то пропала и толстая тетрадь, где он делал свои записи. Осталось лишь то, что зацепилось в памяти соседей-очевидцев, что записали и потом опубликовали братья Зданевичи, грузинские поэты и художники, совсем еще молодые в те годы, и еще поэтические эссе, созданные фантазией писателей – Паустовского, Шкловского, Кузьмина[4] – много позже его ухода…

Неизвестна даже точная дата его рождения. Назывались годы от 1851 до 1867, пока стрелка не остановилась против года 1862, – эта цифра возникла из другой, вполне достоверной даты: сохранилось медицинское освидетельствование при его поступлении на службу в Управление Закавказской железной дороги в должности таможенного кондуктора, где был указан возраст – 28 лет.

Нико родился в Кахетии, в большом, зажиточном селе Мирзаани. Род Пиросманашвили потом сильно приуменьшился, но его родственники, хоть и дальние, до сих пор живут в том селе, и фамилия их звучит и пишется именно таким образом. Отца звали Аслан, мать – Текле. Жизнь Пиросмани изначально складывалась так, будто судьба захотела дать ему максимум свободы от земного, чтобы в конце концов оставить его наедине с тем, что он действительно любил и что очень рано стало смыслом его жизни – рисованием. Он рано потерял всех, кроме сестры Пепуцы, с которой долгое время переписывался. Нико забрала к себе Эпросине Калантарова, знакомая матери, и заботилась о нем очень долгое время. Так Нико попал в Тифлис, который стал и навсегда остался городом Пиросмани.

В 1935 году Павел Антокольский добавит свое поэтическое видение образа той Грузии, которую он узнал и полюбил, познакомившись с картинами Пиросмани:

…В больших шароварах серьезный кинто,

Дитя в гофрированном платьице, девы

Лилейные и полногрудые! Где вы?

Кто дал вам бессмертие, выдумал кто?

Расселины, выставившись напоказ,

Сверкали бесстрашием рысей и кошек.

Как бешено залит луной, как роскошен,

Как жутко раскрашен старинный Кавказ!

И пенились винные роги. Вода

Плескалась в больших тонкогорлых кувшинах.

Рассвет наступил в голосах петушиных,

Во здравие утра сказал тамада.

«Нико Пиросманишвили»

Нико рано начал рисовать, но не так, как рисуют дети, – это не было игрой, развлечением, он рисовал все, что видел, что попадало в поле его зрения. Ему была уготована участь талантливого самоучки – не самая легкая. История всех искусств содержит немалый список тех, кто, не будучи обременен академическим образованием, навеки включен в число гениальных классиков. По крайней мере, его творческая оригинальность не была искажена и подавлена внешним воздействием. Из того немногого, что нам известно о натуре Пиросмани, – это не так-то просто было бы сделать, скорее всего, при малейшем давлении, попытке наставника переделать его «под себя» он покинул бы стены любого, самого престижного учебного заведения.

Рассказывают, что он пытался быть поваром, лакеем, но из этого ничего не вышло. Потом служил тормозным кондуктором на железной дороге, но уволился и оттуда, не потому, что начальство было плохое, а потому, что должностные обязанности, требовавшие дисциплины и собранности, были несовместимы с его свободным и вспыльчивым нравом. Ему было 32 года, когда он попытался зарабатывать на жизнь продажей молока и мацони. Нашел компаньона – Димитра Алугишвили. Торговля пошла неплохо, расширилась, но «насмешливое счастье» Нико Пиросмани опять позаботилось о том, чтобы он остался вне обычного человеческого хода судьбы. Что послужило причиной разорения, в точности никто не знает: Димитра обвинял во всем Пепуцу с мужем, те говорили, что Димитра обвел непрактичного и доверчивого Пиросмани вокруг пальца. Есть третья версия – поэтическая. Виктор Шкловский в очерке о Пиросмани, очевидно, исходя из записей Зданевича, дает романтическое объяснение: художник продал молочную лавку, чтобы завалить дом возлюбленной алыми розами. Однако есть два свидетельства современников Пиросмани – бывшего приказчика Симона Попиашвили и торговца цветами из дома напротив духана, где остановилась Маргарита, и ни в одном – ничего о «миллионе алых роз». Но то, что актриса, француженка Маргарита, в жизни Нико действительно существовала, подтверждает и ее портрет, и воспоминания очевидцев.

Кирилл Зданевич: «Певица и танцовщица кафешантана, француженка Маргарита, красивая и изящная, поразила воображение Нико. Он не мог прийти в себя от изумления. Марго казалась ему прекрасным ангелом, спустившимся с неба. Счастливый Нико отдал ей свое сердце и, не раздумывая, все свое состояние. И тогда огромные черные глаза мадмуазель Маргариты в последний раз взглянули на Нико. Она навсегда исчезла, разбив сердце художнику».

Знаменитую картину «Актриса Маргарита» Пиросмани написал в 1909 году. «Когда я пишу погибших ортачальских красавиц[5], я их помещаю на черном фоне черной жизни, но и у них есть любовь к жизни – это цветы, помещенные вокруг их фигур, и птички у плеча. Я пишу их в белых одеждах, я их жалею, белым цветом я прощаю их грех», – приводит его слова Зданевич.

Женщину, которую Константин Паустовский в очерке «Бросок к югу» изобразил подобной пожару – рыжеволосой, в алом платье, пьющей алое вино, Пиросмани рисует в тонах минимальной палитры, возвышая образ до ангельского духовного бесстрастия. Его Маргарита – черно-белая, холодная, на фоне синего неба и темно-зеленой земли. «Ни намека на живую плоть, на кровь, текущую под теплой упругой кожей. Ее наряд, фривольный наряд певички из кафешантана – с этими полосатыми чулками, с этим срамным подолом до колен, с этими пошлыми оборками вокруг груди – этот наряд утрачивает свою вульгарность, становится нарядом чистоты и целомудренности»[6].

Вдохновляли женщины Пиросмани и Ярослава Смелякова:

…Та актерка Маргарита,

непутевая жена,

кистью щедрою открыта,

всенародно прощена.

И красавица другая,

полутомная на вид,

словно бы изнемогая,

на бочку своем лежит.

В черном лифе и рубашке,

столь прекрасная на взгляд,

а над ней порхают пташки,

розы в воздухе стоят. <… >

«Нико Пиросмани», 1970

И все-таки Пиросмани в очередной раз разорился скорее всего не по вышеописанным лирическим причинам. Он все меньше торговал и все больше стоял у дверей лавки, часами созерцая пыльную улицу, мальчишек, женщин с малыми детьми, наблюдая течение тифлисской жизни, которая потом надолго задержится на черной клеенке картин. Мир казался обыденным всем, кроме него, – он возненавидел торговлю не потому, что она была плоха, а потому, что она мешала ему, как когда-то железная дорога, как все, что становилось между ним и единственным смыслом его жизни.

Черная клеенка

Грузинской живописи изначально была свойственна монументальность – только она была способна передать дух национальной культуры. В XVIII–XIX веках эпически крупная, как поэзия Шота Руставели, форма уступила место романтическим изображениям Грузии, насыщенным четкими декоративными этнографическими деталями, лишенными символики внутренней жизни – очевидно, сказывалось привнесенное влияние салонной европейской живописи, которая была востребована в домах грузинской аристократии.

В первые десятилетия XX века мировое искусство переживало очередной культурный перелом. В России, а вместе с ней и в Грузии этот перелом был явственно обозначен. Он требовал иного культурного языка, иных имен. Тициан Табидзе, вспоминая те годы, называет в числе основоположников новой грузинской культуры поэта Важа Пшавелу, композитора Николая Сулханишвили, режиссера театра и кино Константина Марджанова и, конечно, художника Нико Пиросмани. По сей день Пиросмани числится родоначальником нового этапа в грузинском изобразительном искусстве, его творчество вернуло живопись к национальным истокам, отличительными чертами которых были монументальность, станковость, укрупнение и обобщение деталей, возведение их к эпическому символу. Это определило направление и манеру творчества Ладо Гудиашвили[7], Мосе Тоидзе[8], Давида Какабадзе[9] и всех, кто пришел вслед за Пиросмани.

Его картины двумерны, но полны ассоциаций и обобщений, его палитра минимальна, но экспрессивна и драматична – белила, охра, зелень, синева. Многие полагали, что на клеенке духана он рисовал только потому, что это было единственно доступное ему полотно. Да, он часто сидел в духане и рисовал не за деньги, а за бутылку вина и тарелку супа. Но со временем Пиросмани избрал основой для своих картин другую черную клеенку, которую использовали для технических нужд, испещренную бороздками, пупырчатую, с ярко выраженной фактурной поверхностью. Это открытие привело его к собственной технике живописи.

Сначала он перекрывал рисунком весь фон, но потом оценил особые возможности этого материала. Там, где слой краски был тоньше, цвет и фактура сами «вмешивались» в палитру. «Продолжая работать на клеенке, все сильнее проникаясь обаянием ее черной маслянисто-матовой поверхности, Пиросманишвили стал использовать и саму эту поверхность», – пишет искусствовед Э.Д. Кузнецов.

Первой картиной, где определилась его своеобразная манера письма, был «Кабан». Здесь художник, работая белилами по всему фону, местами вообще не тронул краской клеенку – только чуть-чуть в некоторых местах, оставив в глубине светотеней исходную клеенчатую черноту. Вероятней всего, изначально такой прием не был результатом свободного художественного поиска, просто сказывалось ограничение во времени, которое отпускали ему заказчики. Однако талант художника превратил «вопреки» в «благодаря». Приглушенные краски, полный отказ от открытых тонов с их избыточной самостоятельностью стали основой его колористической манеры, его оригинальной цветовой эстетики. Пиросмани стремился точно определить предмет через цвет, но эта цветопередача не была дословной. Он чувствовал, какую краску надо положить на черноту клеенки, чтобы полученный тон – зелень кинзы и луковых перьев, белизна молока, пурпур вина – вызывал интуитивное, чувственное «ощущение» цвета. Эта цветовая неконкретность, как любой намек, возбуждает тот трепет, который мы испытываем, сталкиваясь с тем, что нельзя назвать, нарисовать, что заключено не в физической, а в духовной природе каждой вещи. Художественный пантеизм Пиросмани одухотворял все – даже грубую телесную пищу.

Поначалу он писал самодельными красками, потом стал покупать их в магазинчике Гекелера на Вельяминовской улочке, куда ходили профессионалы. Молодой Давид Цицишвили запомнил фразу, брошенную хозяином магазина вслед уходящему Пиросмани: «Вот ведь как удивительно – простой маляр, а всегда покупает самые лучшие краски».

Академическая школа определяет рисунок как скелет живописи. Говорят, Пиросмани отзывался о таких «рисовальщиках» пренебрежительно и называл их «буквописцами». Сам он писал очень быстро, сразу, на одном дыхании, без первоначальных набросков мелом или светлым карандашом, и никогда ему не приходилось сдирать масло и переписывать сделанное, как это бывало у других, даже самых маститых художников. Интуиция таланта вела его кисть с подхваченной на нее необходимой краской, и каждый мазок был той единственно верной длины и конфигурации, которая создавала точные, узнаваемые детали, складывающиеся в символические образы.

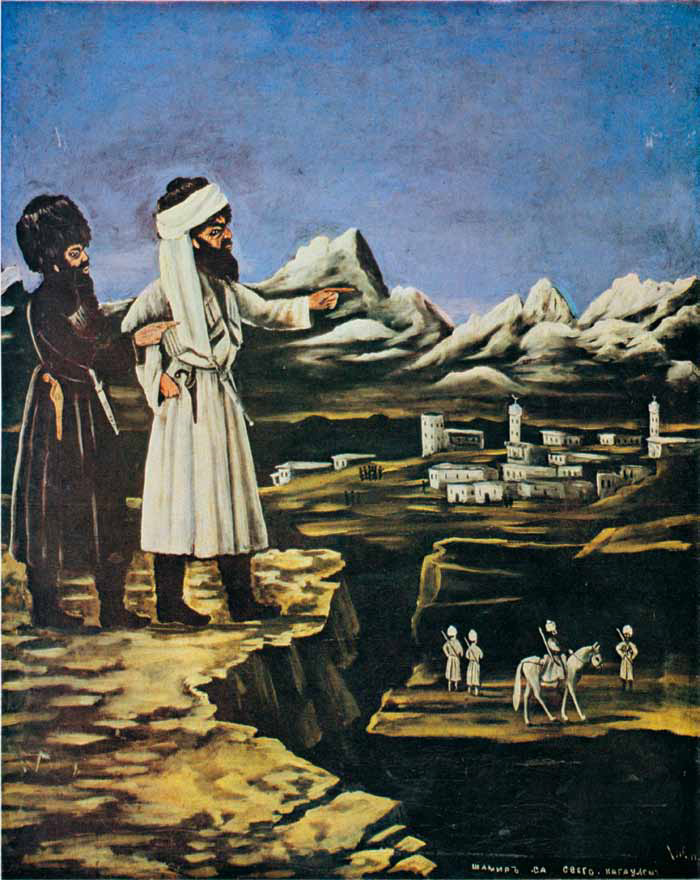

Часто он писал на заказ. Заказчики определяли сюжет, могли дать исходный образец – лубок, журнальную иллюстрацию или на словах объясняли, что должно быть нарисовано. Пиросмани это не отвращало и не пугало. Свободный талант живописца не знал ограничений. Он повторял детали, композиционные приемы, писал картины под одним названием с разными атрибутами, характерными для выходцев из разных областей Грузии. Сбор винограда в Имеретии и сбор винограда в Кахетии – это не одно и то же, тут есть свои отличия. Для духанщиков и торговцев его картины были лишь удачной рекламой. В музейных залах его картины теперь смотрятся по-иному, и несомненно, что для Нико главным было стремление в любой «заказной» работе привести повседневную обыденную жизнь к гармонии, которую прозревал в ней он сам через копоть действительности. И черная клеенка была ему в этом верной помощницей.

Его животные – это не анималистическая галерея. Это – духи живой природы, ее гармонические начала. Видел ли он живого жирафа, льва, королевского оленя? Вряд ли, и тем более восхищает, что их изображения почти совершенны анатомически, притом, что народный художник стер «случайные черты», обнаружив в них прежде всего тварей Божиих. «…Далеко, далеко на озере Чад изысканный бродит жираф»[10] – Пиросмани ничего не знал, об эстетике и философии Серебряного века, но кто скажет, что крыло этой эпохи не коснулось его руки…

Все обыденное, подпадавшее под его кисть, становилось предметом наивной народной изобразительной поэзии. На вывесках-натюрмортах Пиросмани нет гастрономических страстей Гаргантюа, они несопоставимы с голландскими великолепными наборами разнофактурных даров природы – стеклянный виноград, трепещущие шелковистые перья небрежно брошенных на дерево столешницы цесарок, пахнущий цитрусом лимонный срез с серпантином полуснятой цедры, прозрачная вода в тонкостенном бокале… Минуя трехмерный натурализм и классические законы перспективы, из парадоксального сопоставления размеров – например, огромная нитка чурхчелы размером с рыбину, а по соседству с ней – уменьшенная во много крат гроздь винограда, – рождается объемность. Это древний лубочный прием – близкое и дальнее изображается по законам детского наива: что вблизи – то большое, что вдали – то маленькое. Ритмично чередуются большие и малые предметы, вынутые из черного пространства белилами, кармином и охрой, тьма клееночного фона перестает быть плоской, приобретает свойства космической антрацитовой глубины. И в ней происходит чудо: еда превращается в яство, а духанное застолье – в одухотворенную трапезу. Бутылки вина, шампуры с шашлыком, куры, каравайной горкой лежащие на блюдах, освежеванные туши, в которых нет ничего от животного каннибализма, бутыли, рог для винопития, блюда с персиками и уложенными вкруговую грушами. Пучки зелени не привязаны к плоскостям и точкам, вопреки обычной похвале классических живописцев: «все поставлено, все положено!», – нет, свободные от закона земного притяжения, они вращаются внутри пространства картины, удаляясь и приближаясь, будто заманивая заглянуть в трактирную дверь.

Вывесок Пиросмани сохранилось немного. Единицы. Каждая из них – произведение искусства. С одной стороны, это искусство восходит к старинной вывеске с ее приемами, сложившимися в народном творчестве, с тех пор как некто впервые оповестил о назначении своего заведения, изобразив нечто краской на куске жести. С другой стороны, вывеска, как и все, созданное Пиросмани, несет в себе заряд невероятной одухотворенности. Искусствовед Лилия Ратнер[11] отмечает, что «для Пиросмани вывески были не чем-то вторичным, прикладным, не способом добыть хлеб насущный и стакан вина. Это тоже были равноправные изображения, только воздействовали они графикой букв и их смысловой сущностью»[12]. Использование в вывеске шрифта как части изображения – не новаторство, это, безусловно, традиционализм. «Вывески – это своего рода презентация заведения, его, так сказать, фасад. Но, может быть, еще и “письмо” к зрителю, личное и даже интимное, когда важен не только смысл надписи, но отношения между буквами, подчас очень сложные. Особенно это относится к грузинским надписям, которые, будучи включенными в поле изображения, становятся как бы действующими лицами картины. <…> Независимо от того, пишет Нико Пиросманишвили фреску, картину или вывеску, все эти формы больше, чем изображенное на них»[13].

Пиросмани рисовал каждодневную красоту тифлисской жизни: «Миллионер бездетный и бедная с детьми», «Дворник», «Кинто», «Ишачий мост», «Кутеж с шарманщиком Датико Земель», «Крестьянка с детьми идет за водой», «Свадьба в Грузии былых времен», «Девочка с воздушным шаром». Иногда эти изображения сопровождались пояснительными подписями – аббревиатурой имени заказчика, или развернутым названием, или почти лозунгом по поводу Пасхального праздника, пожеланием доброй жизни, или замечательным: «Да здрастуите хьба солнаго чьловека!» Он мог писать на трех языках: русском, грузинском, армянском – языках Тифлиса. «Хлеб и вино – главные герои застолий Пиросманишвили. Хлеб всегда изображается на первом плане. Он светится, сияет изнутри, так же, как и кувшины с вином. Чутье художника подсказало ему, что Хлеб и Вино, Тело и Кровь – это центр жизни. И это сделало его застолья почти сакральными, а его героев – почти святыми. Так жизнь превращается в Евхаристию, в благодарение»[14].

Куда он ушел

Очарование старого Тифлиса, той Грузии живо в двух сотнях картин, которые сохранила для нас судьба, – а могло бы их быть, как предполагают искусствоведы и историки, не менее тысячи! Ведь последние 25 лет он более ничем не занимался – лишь рисовал, что, собственно, и составляло его жизнь. Европа совсем недавно открыла для себя таможенника Анри Руссо, имя которого сейчас упоминают рядом с именем Пиросмани, называя их самыми яркими представителями примитивизма. Россия начала XX века переживала духовную революцию, Серебряный век. Естественно, что такая уникальная фигура была ожидаема в ее огромных пределах.

Колоритная фигура старого Тифлиса

…В трактире «Варяг» стены были увешаны картинами Пиросмани: «Царица Тамар», «Отшельник с ружьем», «Ираклий II», «Шота Руставели», «Пастух в бурке», оконные стекла несли изображения яств – вареная курица на тарелке, бутылка вина, шашлык на шампуре, зелень. Тогда Ле-Дантю – они были в трактире с Кириллом Зданевичем – произнес: «Да это современный Джотто!». Кирилл Зданевич: «Мы вошли в большой и просторный зал трактира. На стенах висят картины… Смотрим на них изумленные, растерянные – перед нами живопись, подобной которой мы не видели никогда! Совершенно оригинальная, она была тем чудом, которое мы искали. Кажущаяся простота картин была мнимой. В них легко можно было разглядеть отзвуки древних культур Востока, но традиции народного грузинского искусства преобладали».

Друзья застали Пиросмани за работой и задали ему вопрос – знает ли он, что он великий художник? Нико сначала смутился, решил, что это насмешка, но потом поверил им, увлекся разговором и почувствовал в них собратьев по художественному делу. В конце, прощаясь, сказал, что никогда не забудет эту встречу.

1912 год – начало последнего акта драмы под названием «Жизнь Нико Пиросмани». Он развивался быстро и был кратким.

В 1913-ом приехал Илья Зданевич, рассказал, что Дантю поместил в одной из парижских газет статью о Пиросмани и сделал в Москве доклад для студентов. Мирискусник Михаил Ларионов в интервью «Московской газете» от 7 января 1913 года среди будущих участников готовящейся выставки «Мишень» назвал имя Пиросмани: «Его своеобразная манера, его восточные мотивы, немногочисленные средства, с которыми у него достигается так много, – великолепны».

У Нико была своеобразная слава, она скользила как бы рядом: он узнавал, что о нем пишут статьи, и читал их. Духанщики продавали теперь за большие деньги его картины, которые он в свое время отдавал им за гроши, за тарелку супа, не торгуясь, – часто не от бедности, а из чувства собственного достоинства – он был выше торжищ и мог, если хотел, отдать свое творение даром.

Потом началась Первая мировая война. Дела у торговцев шли все хуже, духаны и винные погреба закрывались, сначала временно, но от этой временности тянуло неприятным постоянством. Начали уходить из жизни поэты, с кем, по преданию, по рассказам, он был знаком: Акакий Церетели, Шио Мгвимели. Умер гениальный грузин Важа Пшавела. По тому же преданию, Пиросмани был одним из тех, кто выносил тело Пшавелы из его дома.

А триумфальная жизнь картин продолжалась, по-прежнему никак не совмещаясь с реальной жизнью художника. Пятого мая 1916 года в Тифлисе состоялась скромная выставка картин Пиросмани – всего один день, с полудня до четырех часов, но был ли на ней он сам – неизвестно. Если не был, то наверняка читал хвалебные отзывы в газетах.

Его свободолюбивая народная натура не вписывалась в сообщество профессионалов. Они жили своим кругом, имели своего зрителя. Нико же хотел, чтобы красоту мира, каждого его дня видела вся многосословная Грузия. Однажды, воспоминает Ладо Гудиашвили, его пригласили на заседание общества грузинских художников. Он сидел, «сложа на груди руки, и застыло, окаменело смотрел в одну точку. Его лицо выражало тайную радость и большое удивление. Так он сидел на протяжении всего заседания и не обронил ни единого звука. По окончании заседания он сказал: “Так вот, братья, знаете что, мы обязательно должны построить большой деревянный дом в сердце города, чтобы всем было близко, построим большой дом, чтобы собираться вместе, купим большой самовар, будем пить чай и говорить об искусстве. Но вы этого не хотите, вы совсем о другом говорите”, – проговорил он спокойно и тихо»[15].

В другой раз Ладо Гудиашвили и Мосе Тоидзе пришли к нему в полуподвальную каморку под лестницей. Они беседовали, и Пиросманашвили сказал, что хотел бы устроить в центре Тифлиса на Головинском проспекте выставку, которую увидела бы вся Грузия…

А затем случилось то, что приблизило эпилог его жизни. В июне грузинская газета «Сахалхо пурцели» опубликовала его портрет и репродукцию картины «Свадьба в Грузии былых времен». Подпись: «Нико Пиросманашвили, народный художник». Газету посмотрели многие, передавали из рук в руки. Спустя месяц в той же газете появилась публикация, которая ошеломила и раздавила Нико. В карикатуре, помещенной там, был изображен Пиросмани с кистью и перед холстом. На холсте угадывался его «Жираф». Сходство было безусловным и саркастически-комичным: автор изобразил Пиросмани в широком балахоне ниже колен, из-под него торчали длинные худые ноги, похожие на птичьи лапы. Рядом стоял неопознанный критик и наставлял его, пятидесятилетнего: «Тебе нужно учиться, братец!.. Человек твоих лет еще много может создать… орфического… лет через двадцать из тебя выйдет хороший художник… Вот тогда мы пошлем тебя на выставку молодых»[16].

Карикатура в те годы была модным способом полемики в художественной среде, и скорее всего ее автор хотел поглумиться не над Пиросмани, а над снобом-критиком, любителем «орфического»… Но тифлисская улица смеялась не над критиком, а над Пиросмани, знакомые говорили с ним сдержанно, опустив глаза. Он был публично опозорен. Духанщики не хотели отдавать ему заказы, ехидно предлагая, чтобы его кормили те, на чью сторону он, по их мнению, «переметнулся», – и в этом была очевидная сословная ревность.

Пиросмани часто напевал стихотворные строчки:

Этот мир с тобой не дружен,

В этом мире ты не нужен…

Или другие:

Братец ты мой, Никала,

К чему тебе эта житейская суета?

Обителью тебе станет рай.

И все тебе там будет,

И жить будешь одной семьей

С архангелами Михаилом и Гавриилом…[17]

Вопреки всему и всем Нико продолжал писать, и живопись его претерпела удивительные изменения. Он начал работать по рыхлому пористому картону, на котором масляная краска становилась матовой, похожей на темперу. Оттого изображение сделалось еще более прозрачным, тонким, теплым, в отличие от контрастного, холодноватого – на черной клеенке.

Изменились сюжеты – их больше не надо было согласовывать с потребностями духана. Теперь это были «Раненый солдат», «Сестра милосердия», единственное известное изображение городской жизни – «Фаэтон у столовой». Он продолжал учиться у всего, с чем сталкивала его жизнь. Но заказы доставались все труднее, и все тяжелее было ходить по городу в их поисках. Он был болен: с молодости Пиросмани был склонен к простудам и легочным заболеваниям. Он угасал, стал больше пить. Известен случай, когда, получив большой заказ на роспись винного погреба, художник запил и исчез. Кола Русишвили, хозяин погреба, нашел его и запер на месте работы, подавая через окошко еду и вино, пока Пиросмани не закончил роспись. Приезжавшие к нему в последние годы художники вспоминали, что он часто не узнавал их, был рассеян, речь его становилась бессвязной. Иногда искра прежнего Пиросмани вспыхивала в нем, но быстро гасла. Он все меньше работал и больше пил.

На Пасху 1918 года его сосед Майсурадзе после долгого отсутствия Пиросмани – три дня никто не видел, чтобы он выходил из своей полуподвальной каморки, – спустился к нему. Художник лежал на своем топчане полуживой, он не узнал соседа и повторял, что ему плохо. Майсурадзе послал за фаэтоном, художника увезли в больницу, но было уже поздно.

«7 апреля 1918 года доставлен в приемный покой мужчина неизвестного звания, бедняк, на вид 60 лет. <…> в тяжелом состоянии, с отеками всего тела, со слабым пульсом, без сознания и через несколько часов, не приходя в сознание, скончался. Дежурный врач Гвесилиани»[18]. Занавес.

Его погребли на Кукойском кладбще святой Нины в углу, где хоронили безродных и бездомных бедняков. Точное место захоронения неизвестно. Он неизвестно когда пришел и ушел так же – в неизвестное место земли.

Так окончилась жизнь одного из величайших художников XX столетия, о котором до сих пор слагают стихи, а со сцены молодая грузинская певица поет зовущие слова: «Нико, Нико, Нико Пиросмани…». А сам Нико Пиросмани сейчас живет одной семьей с архангелами Михаилом и Гавриилом и, наверное, пишет для них свои райские картины, ибо вряд ли рай показался бы ему раем без ежедневного живописного труда…

[1] Табидзе Т.Ю. Нико Пиросмани // Статьи, очерки, переписка. Тбилиси, 1964. С. 170.

[2] Кузнецов Э.Д. Пиросмани. Л.: Искусство, 1984. С. 52.

[3] Под «погибшими ортачальскими красавицами» Пиросмани подразумевает девиц легкого поведения. Ортачали – район Тифлиса.

[4] Антон Сергеевич Кузьмин (род. в 1965 г. в Свердловске) – российский художник-концептуалист, писатель и поэт. «Уральский наследник» Нико Пиросмани. См: Антон Кузьмин. Солнце Нико Пиросмани. Попытка аналогии. Екатеринбург: На пяти углах. 2002.

[5] Под «погибшими ортачальскими красавицами» Пиросмани подразумевает девиц легкого поведения. Ортачали – район Тифлиса.

[6] Кузнецов Э.Д. Пиросмани. Л.: Искусство, 1984. С. 36.

[7] Гудиашвили Владимир (Ладо) Иванович (1896–1980) – живописец и график, Народный художник Грузинской ССР.

[8] Тоидзе Моисей Иванович (1871–1953) – живописец. Народный художник СССР, действительный член АХ СССР.

[9] Какабадзе Давид Нестерович (1889–1952) – живописец, теоретик и историк искусства.

[10] Стихотворение Н. Гумилева «Жираф».

[11] Лилия Ратнер – искусствовед, художник, член Союза художников РФ, преподаватель истории искусств Православного общедоступного университета имени отца А. Меня.

[12] Ратнер Л. Пиросмани. Между вывеской и иконой: http://www.doroga-vmeste.ru/2007/2007_4_Pirosmani.shtml.

[13] Там же.

[14] Там же.

[15] Ратнер Л. Пиросмани. Между вывеской и иконой: http://www.doroga-vmeste.ru/2007/2007_4_Pirosmani.shtml.

[16] Цит. по: Кузнецов Э.Д. Пиросмани. Л.: Искусство, 1984. С. 194.

[17] Там же. С. 195–196.

[18] Цит. по: Кузнецов Э.Д. Пиросмани. Л.: Искусство, 1984. С. 7.