№ 41-2011-3 |

Карен Степанян _________

Дон Кихот попросил оставить его одного, ибо его, дескать, клонит ко сну. <…> Он проспал более шести часов подряд, как говорится, без просыпу, так что ключница и племянница уже забеспокоились, не умер ли он во сне. По прошествии указанного времени он, однако ж, пробудился и громко воскликнул: «Благословен всемогущий Бог, столь великую явивший мне милость <…> Разум мой прояснился <…> Поздравьте меня, дорогие мои: я уже не Дон Кихот Ламанчский, а Алонсо Кихано, за свой нрав и обычай прозванный Добрым.

Мигель де Сервантес.

Вторая часть хитроумного кабальеро

Дон Кихота Ламанчского, глава LXXIVЯ… я скоро умру во сне; я думал, что я нынешнюю ночь умру во сне.

Ф.М. Достоевский. Идиот, часть IV, глава IX,

из разговора князя Мышкина с Радомским

Различение истинного и мнимого, подлинного и иллюзорного было важной проблемой для позднего Средневековья, а особенно для эпохи позднего Ренессанса и последовавшей затем эпохи барокко. Отсюда очень актуальное тогда осмысление жизни как театра, где люди – актеры. Знаменитая метафора из «Как вам это понравится» Шекспира в тех или иных вариациях звучала во многих произведениях того времени, в частности, в знаменитом «ауто», аллегорической пьесе на религиозный сюжет, младшего современника Cервантеса Кальдерона – «Великий театр мира»[1]. В принципе именно как лицедейство можно – и многие читатели так и делают – воспринимать всю деятельность Дон Кихота. Он вроде бы и сам подсознательно понимает это, не случайно признается: «Лицедейство пленило меня, когда я был еще совсем маленький, а в юности я не выходил из театра»[2].

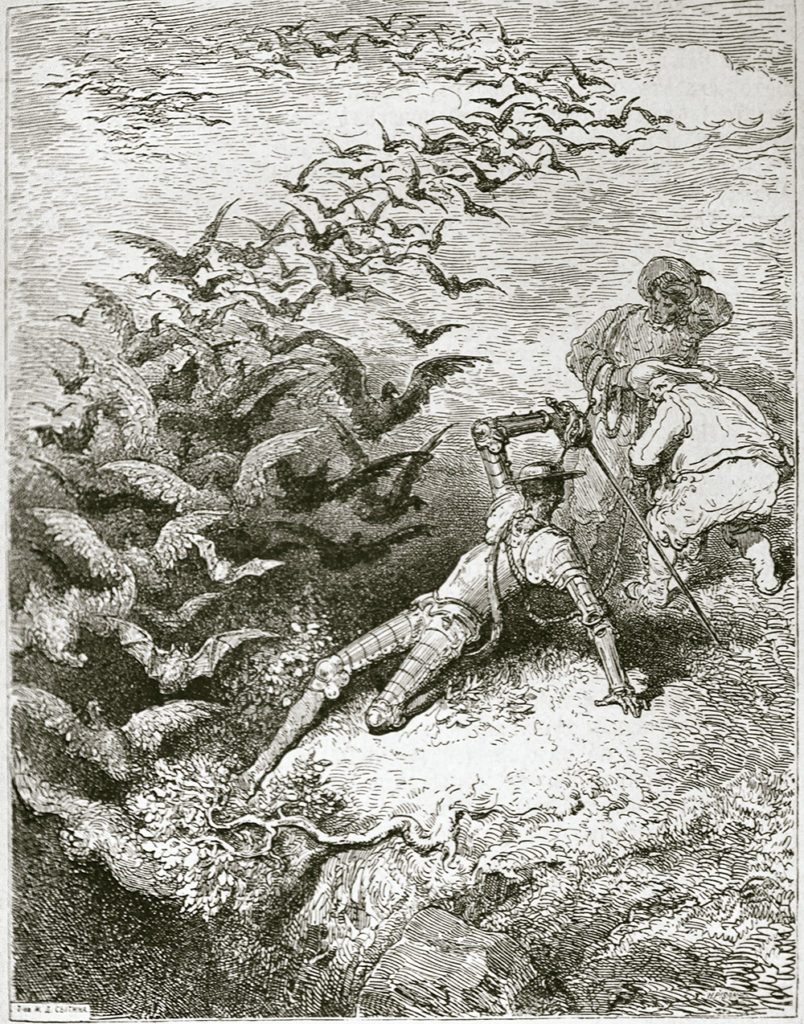

Однако дело в том, что для Дон Кихота жизнь и театр, жизнь и книга одинаково реальны. Начинает он свой самостоятельный рыцарский путь лишь после того, как книги, в которых жили его любимые рыцари, оказались уничтожены его друзьями и домочадцами. Об отсутствии в сознании Дон Кихота различий между театральной и жизненной реальностью свидетельствует эпизод из второй части романа, где он набрасывается на раешных кукол, вмешиваясь в историю «освобождения доном Гайферосом из плена своей супруги Мелисендры». Причем наш герой принимает за реальность, в которую ему надлежит вмешаться, представление, разыгрываемое даже не людьми-актерами, а куклами! Но что характерно, вмешивается в тот момент, когда слышит в словах мальчика, комментирующего постановку, неподдельное волнение и тревогу за судьбу спасающейся бегством любящей пары (на это обратил внимание Р. Менендес Пидаль[3]).

И вот что важно отметить: это интуитивное понимание Дон Кихота очень верно, поскольку в идеале искусство (литература, театр) столь же реально, как и жизнь. В начале своего существования искусство было частью культа, соединяло, как и богослужение, человека с трансцендентной реальностью, что имело место, скажем, в древнегреческих мистериях и трагедиях. В последующем же оно стало все более индивидуализированным выражением субъективного мировидения, а весьма часто – воплощением иллюзий своего создателя. В лучших же, наиболее правдивых своих образцах – запечатлевало отчаяние по поводу все большей утраты человеком связи с подлинной реальностью. Это очень точно выразил Достоевский: «Древняя трагедия – богослужение, а Шекспир отчаяние. Что отчаяннее Дон Кихота»[4].

Все это осталось вне сознания героя Сервантеса, равно как и то, что со временем люди превратили очень значительные сферы искусства в забаву, пусть и «высокую», обман или средство достижения тех или иных личных целей. Вплоть до постоянного «переодевания», в которое вовлечены все окружающие Дон Кихота; не случайно ведь «художественный руководитель», как мы сейчас бы сказали, упомянутого раешного театра – бывший каторжник, вор и лгун Педро. И придуманные рыцарские романы, и раешное представление, и лицедейство окружающих его людей Дон Кихот воспринимает абсолютно всерьез.

«Книга Сервантеса, – пишет С. Бочаров, – собственно, посвящена тому, как запуталось соотношение видимости и правды»[5], здесь «исследуется сама проблема реальности»[6]. Совершенно соглашаясь с ним в этом, никак не могу разделить его точку зрения, когда он пишет: «Дон Кихот расходится с современностью в понимании того, как связаны, как соотносятся идея и вещь, слово и предмет, субъект и объект, сознание и бытие, абсолютное и относительное, сущность и явление, роман и действительность. Для Дон Кихота не существует расхождения на эти два ряда, нет самого отношения, а есть непосредственная, тождественная, нерасчлененная, безотносительная реальность»[7].

Но, во-первых, такое понимание было тогда как раз свойственно многим. Во-вторых, все перечисленное С. Бочаровым в своей изначальной сущности действительно есть реальность, людьми часто превращаемая в иллюзию: «пустые», ложные слова, «переряженные» предметы и люди; относительное, выдающее себя за абсолютное. У Дон Кихота нет чутья подлинной, а не иллюзорной реальности, он не способен их различить. Нельзя сказать, как это делает далее С. Бочаров, что Дон Кихот «именно видит идеальные образцы, вместо отдельного и случайного – целое и всеобщее, когда он видит замок вместо постоялого двора»[8]. За полвека до Бочарова об этом же говорил философ Ю.И. Айхенвальд: перед Дон Кихотом стоит задача «восстановить подлинник вселенной. Он существует, пленительный и дивный; он только из-за пагубных чар колдовства скидывается всяческим безобразием»[9]. В ХХ веке эта мысль повторялась потом множество раз: «О нет, не слеп был наш идальго, он был зряч, как никто другой, ибо обладал чудесной способностью видеть не внешний абрис мира, не то, как мир этот исполнен (кем? – К. С.), а то, как он задуман»[10] (а это уже кто-то другой «задумал»? – К. С.).

Но если даже забыть о мельницах-великанах, как быть в таком случае с монахами – «бесноватыми чудищами»[11] (думаю, некоторым читателям и здесь увидится «подлинник» – но, уверяю вас, не Сервантесу), баранами и козами – полчищами неприятельских войск? А главное, если забыть и об этом, правильно ли в принципе видеть «вместо», то есть в том месте, где находится случайное, видеть идеал? Мало даже видеть в случайном «идеальное, целое и всеобщее», нужно видеть, чтó из случайного нужно удалить, чтобы вернуть, восстановить идеал. Так же, как и князь Мышкин впоследствии, Дон Кихот видит мир не таким, каков он есть, во всей сложности смешения светлого и греховного, истины и лжи, а каким ему хотелось бы, чтобы он был. Для них обоих не то чтобы «нет перехода из реальности в иллюзию»[12] – чужие иллюзии, чужое неумение видеть они различают очень точно – нет различения между реальностью и своей иллюзией.

«Я знаю и стою на том, что я заколдован, и потому совесть моя спокойна»[13], – объявляет Дон Кихот в тех случаях, когда он понимает, что видит нечто совсем уж несообразное или когда его могут обвинить в трусости. Отсюда неизбежно глубочайшее недоверие к действительности. А недоверие к действительности приводит – в пределе – к отрицанию ее, коль скоро она есть «беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос»[14], как утверждает Иван Карамазов. Отсюда же, обратно, – уверенность в необходимости изменять «неправильно» устроенный мир, творить его вновь исключительно своей «волей и представлением». Такой путь ведет у натур неординарных к осознанию себя вершителем судеб мира – об этом писали и Сервантес, и, спустя триста лет, Достоевский (вспомним «Великого инквизитора»).

Мир превращается для Дон Кихота в «чужое», в некую «мару», как писал Вяч. Иванов[15], в то, что необходимо переделать: если хватает сил – в буквальном смысле, если не хватает – в своем воображении. Но постоянно переделывать мир в воображении означает безумие. Эволюция Дон Кихота на протяжении романа и состоит, в частности, в том, что он постепенно отказывается от постоянного пересоздания мира в своей голове, начинает принимать мир таким, каков он есть, и находит в нем свое место. Если же продолжать ощущать мир чужим и при этом сознавать, что ни физически, ни ментально переделать его не можешь, то мир все более и более будет принимать враждебные, угрожающие черты и произойдет то, что выразил в своей «Исповеди» Ипполит в романе «Идиот»: «Природа мерещится при взгляде на эту картину (“Христос во гробе”. – К. С.) в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя <…> Картиной этою как будто именно выражается это понятие о темной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой все подчинено…»[16].

Но Ипполита не случайно многие исследователи считают двойником Мышкина. Казалось бы, отношение Мышкина к природе в корне противоположно отношению Ипполита: «Как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его…» – произносит он подлинный гимн природе в гостиной Епанчиных[17]. Однако крайности сходятся. Вяч. Иванов проницательно заметил: «Вина Мышкина в том, что он, как Фауст в начале второй части поэмы Гёте (сколь интересен был бы сравнительный анализ образов Дон Кихота, Фауста и Мышкина – вот тема для будущих исследований! – К. С.), отвратился, ослепленный, от воссиявшего солнца и пожелал лучше любоваться его отражениями в опоясанном радугами водопаде жизни. Он пришел в мир чудаком, иностранцем, гостем из далекого края, и стал жить так, как воспринимал жизнь, мир же воспринимал он и вблизи, как издали, когда он словно видел его в сонной грезе движущимся в Боге, а отпавший мир оказался вблизи повинным своему закону греха и смерти; и этого чуждого восприятия вещей Мышкиным мир не понял и не простил, и самого созерцателя Платоновой идеи правильно обозвал “идиотом”»[18].

Слова в последней из процитированных фраз подчеркнуты мной не случайно. Неоплатонизм и эстетизм, ставшие доминантой европейской мысли именно в эпоху Возрождения, имели многочисленные последствия, в том числе – утрату непосредственной связи с Личностью Бога, пантеизм, растворение Бога в природе; как говорит черт у Достоевского в неосуществленном замысле поэмы «Сороковины», имея в виду тогдашнюю прогрессистскую мысль, Бог у вас – «нечто разлитое, пролитое»[19]. Выражение «красота спасет мир» именно в такой искаженной по сравнению с оригиналом перестановке[20] может быть прочитано как упование на материальную красоту окружающего мира, – пределом являются здесь, наверно, конкурсы купальников под этим девизом и выпущенные недавно джинсы, на заднем кармане которых надпись: «La belizza salvera el mundo». Во всем этом – забвение евангельской мысли о том, что подлинную красоту окружающий мир вернет себе только после того, как преобразится, вернется к своему подлинному облику человек. Забывая же об этом, рискуешь, как только мир повернется к тебе своей падшей, жестокой стороной, оказаться в позиции Ипполита…

В этом же кругу проблем – различение сна и яви, осложненное представлением о зыбкости, временности посюстороннего мира и человеческого существования, не укорененного в бытии и не обязательного («быть или не быть?»). Представление это возникало на почве все большей утраты живой веры, связи с вечностью и неизбежной вслед за тем утраты радости (присущей еще раннему Ренессансу) ощущения «самоопределяющейся» личностью себя как хозяина мира и собственной судьбы, а потому неприятием приближающейся смерти и страхом перед всем, что напоминало о ней. Замечательно точно определил это состояние Достоевский: «страстная жажда жить и утрата высшего смысла жизни»[21].

Очень скоро это ощущение сменилось трагизмом одиночества и неприкаянности, бессилием перед «слепой силой Рока». Для времен Сервантеса очень актуально было осмысление жизни как временного сна с редкими «пробуждениями» – проникновениями в подлинную природу вещей и окончательным пробуждением в миг перехода в мир иной. Вспомним «Бурю» Шекспира: «Мы созданы из вещества того же, // Что наши сны. И сном окружена // Вся наша маленькая жизнь»; вспомним драму младшего современника Сервантеса Кальдерона «Жизнь есть сон» (столь важную в творческой истории «Идиота»[22], а испанский поэт и философ М. Де Унамуно называл героя этой драмы Сехизмундо «братом Дон Кихота»[23]).

Все это нашло, конечно, выражение и в великом романе Сервантеса. Сон – это ведь тоже своего рода пересоздание реальности, осуществляемое человеком уже не под руководством «дневного» разума, а под влиянием борющихся в его подсознании доброго и темного начал. Здесь не имеются в виду, конечно, ниспосылаемые человеку сны-откровения, которые в строгом смысле снами не являются. Сон – это «сжатие естества», как определял прп. Иоанн Лествичник[24], и если естество это чистое, то во сне человеческий дух созерцает подлинную реальность, не заслоненную текущей эмпирикой (то, что и называется откровением).

Но со временем человек создал между собой и Небом густую пелену из гордыни, саможаления и страха, что, естественно, отразилось и в снах. Сны, как и явь, стали порождением иллюзий человека, своего рода спектаклем, который творят совместно его сердце, сознание и подсознание. Как подчеркивают специалисты по изучению сна, во сне мы никогда не видим событий прошлого или настоящего в том виде, в каком они происходили на самом деле. Сон – это всегда «спектакль», в котором действующие лица тоже представлены не в том облике, в каком они находятся в настоящем, это своего рода «ряженые»[25]. Как писал замечательный испанский поэт Луис де Гонгора: «А сон – податель пьес неутомимый, // В театре, возведенном в пустоте, // Прозрачной плотью одевает тени…»[26].

Этот все более увеличивающийся для современного человека разрыв между сном и реальностью тоже остается «за кадром» для Дон Кихота. Когда священник говорит: «Я полагаю, что все это (истории о странствующих рыцарях. – К. С.) выдумки, басни и небылицы, что все это сновидения (выделено мной. – К. С.), о которых люди рассказывают, пробудившись или, вернее сказать, в полусне», Дон Кихот отвечает: «Я готов утверждать, что видел Амадиса Галльского собственными глазами»[27], но даже не считает нужным уточнить, во сне или наяву.

Говоря о компенсаторной роли снов в психической жизни человека, К.Г. Юнг подчеркивает, что «люди с нереальными целями, или слишком высоким мнением о себе, или строящие грандиозные планы, не соответствующие их реальным возможностям, видят во сне полеты и падения (вспомним пушкинского Самозванца. – К. С.). Сон компенсирует личные недостатки и в то же время предупреждает об опасности неадекватного пути»[28]. Полет или псевдополет на деревянном коне Клавиленьо во время своего «рыцарского сна» переживает и Дон Кихот (вместе с Пансой); есть в его судьбе и падение – спуск в пещеру Монтесиноса. А компенсаторная функция обычных снов проявляется, например, в том, что оба раза, когда Дон Кихот, вроде бы проснувшись, продолжает победоносный бой с «придворными рыцарями» и великанами, это происходит сразу вслед за тем, как он терпит унизительные поражения наяву, будучи избит погонщиком мулов в конце своего первого выезда «в мир»; а затем, уже в конце второго выезда, – услышав рассказ подростка Андреса, к какой трагедии привело вмешательство нашего рыцаря в его жизнь, после чего Дон Кихот, полупроснувшись, доблестно расправляется с винными бурдюками на постоялом дворе.

Центральный эпизод «сновидческого» сюжета романа Сервантеса – увиденное Дон Кихотом в пещере Монтесиноса. В этом сне – а с тем, что это был сон, соглашается в конце концов и сам Дон Кихот – он видит в подлинном, а не разукрашенном его сознательно-«хитроумным» воображением виде все «объекты» своего поклонения: и «Дульсинею» – ее он «узнает» в той самой «круглолицей и курносой» крестьянке, которую незадолго до того по-своему хитроумный Санчо пытался ему выдать за его возлюбленную; и знаменитых рыцарей Монтесиноса и Дурандарта; и красавицу Белерму, оказавшуюся обычной, не очень красивой женщиной с темными от бессонницы кругами под глазами. Они рассчитывают, что Дон Кихот сможет расколдовать их, но тот сделать это не способен. Дурандарт, просыпаясь от своего сна-смерти, говорит Монтесиносу: «А коли этого (расколдования их с помощью Дон Кихота. – К. С.) не случилось <…> то я, брат мой, скажу тебе так: “Что ж, проиграли, так проиграли – валяй сдавай опять”»[29]. Сердце (классический символ высоких человеческих чувств), которое Монтесинос в свое время после гибели Дурандарта вырезал из его груди и повез его возлюбленной Белерме, потребовалось «засолить», чтобы оно не протухло.

В этом сне опять-таки проявляется скрытое, парадоксальное, но объяснимое по контрасту, как и в любовной сфере, подсознательное стремление Дон Кихота прозаизировать рыцарскую действительность, тем самым по возможности приближая ее к своим отнюдь не героическим обстоятельствам, то есть опять-таки «нагибая» действительность, но уже в другую сторону. Стремление это уже проявлялось раньше: так, в начале романа он рассказывает Санчо совершенно немыслимые истории о том, как Амадиса Галльского высекли на постоялом дворе, а великому рыцарю Феба враги, поймав его, поставили «клистир из ледяной воды с песком»[30]. Но, с другой стороны, этот сон позволяет Дон Кихоту еще ближе пробиться за пределы собственной и книжной фантазии к подлинному положению вещей: «Дульсинея» просит у него шесть реалов под залог юбки (характерно, что просьбу эту Дон Кихот выполнить не смог – не оказалось таких денег), а сердце, если везти его из Ронсеваля во Францию, действительно надо было просолить.

Очень важную роль играют сны и в «Идиоте». Вспомним рассуждение о сне в главе Х третьей части – о том, что подчас в самом нелепом сне «заключается мысль уже действительная, нечто принадлежащее к вашей настоящей жизни, нечто существующее и всегда существовавшее в вашем сердце»[31]. Сон Ипполита о пресмыкающемся, безусловно, является кульминационным центром его «Исповеди», «Моего необходимого объяснения». Так и не разгаданная Ипполитом «тайна» мироздания заключается для него в этом ужасном и чудовищном, похожем на скорпиона гаде, которого смогла загрызть лишь преданная собака Норма – но и ее гад успел отравить своим ядом. После прочтения «Исповеди» Ипполит, как показывает в своем тонком анализе этой сцены Л. Лотман[32], еще продолжает тщетно ждать от князя какого-то чуда, но тот не смог предотвратить ни попытку самоубийства, ни горького конца жизни Ипполита.

Вспомним также сон Мышкина, где он, к изумлению своему, видит Настасью Филипповну «страшною преступницею», совсем не с тем лицом, «какое он всегда знал»[33]. Допустимо предположить, что здесь проявляется подсознательное понимание Мышкиным скрытого демонизма Настасьи Филипповны, его страх перед ней: «явится <…> и разорвет всю судьбу его, как гнилую нитку, <…> он <…> боялся ее»[34]. Возможно, этот страх и помешал ему в конечном итоге «воскресить» Настасью Филипповну. Но этот страх немало говорит и о самом Мышкине – ср. страх Тоцкого перед этой же женщиной: «он боялся – и даже сам не знал чего – просто боялся Настасью Филипповну»[35]. Кстати, и Тоцкий намеревался «воскресить» Настасью Филипповну посредством брака с Ганей, через «любовь и семейную жизнь»[36]. Можно сказать, что в снах этого романа разворачивается как бы побочный сюжет, комментирующий и проясняющий основной.

«Прозрения настигают героя в его предчувствиях, страхах и снах, – пишет о романе “Идиот” А. Тоичкина. – В контексте третьей – четвертой частей сон и явь отчасти смешиваются и как бы меняются местами. Объективная истина против воли героя входит в его сознание через сны (выделено мной. – К. С.). А реальные факты, подтверждающие действительность прозрений, кажутся герою сном <…> Эта взаимозаменяемость сна и яви связана с субъективным неприятием героем реальной действительности»[37].

В той же драме Кальдерона «Жизнь есть сон» говорится о том, что порой очень трудно определить, во сне или наяву живешь ты, да и не стоит этого делать – ведь и явь, и сон являются равно важными составляющими нашего земного бытия. В этой драме есть удивительная фраза, над которой бьются переводчики, но так и не могут передать точного смысла. По-испански она звучит так: «Que toda vida es sueño, // Y los sueños, sueños son», буквально: если вся жизнь есть сон, то и сны также являются снами[38]. То есть сны равноценны со всей жизнью: или они, как она, являются иллюзией, или все это вместе – реальность. Но, утверждает в своей драме Кальдерон, решение есть: есть то, что сущностно и наяву, и во сне, что позволяет не потерять окончательно связь с реальностью, – подлинная любовь и добрые дела. Подлинной любви нет ни у Мышкина (итальянский богослов Д. Барсотти пишет: любовь Мышкина «ни с кем его не связывает <…> это любовь ангела, но не любовь Христа»[39]), ни у Дон Кихота, а добрые дела их в итоге оборачиваются трагедией. Нет ни сотворения человека любовью, ни тем более воскрешения.

После сна в пещере Монтесиноса Дон Кихот практически избавляется от своей одержимости, он перестает творить вокруг себя иллюзорную действительность, лишь реагируя на «игру» с ним окружающего мира. В романе «Идиот» этой ключевой сцене структурно соответствуют, на мой взгляд, два эпизода: день (или, вернее, ночь) рождения князя Мышкина на даче у Лебедева в Павловске и «представление» князя в качестве жениха Аглаи гостям Епанчиных, когда он произносит монолог, оканчивающийся припадком. Праздничный стол на даче Лебедева возглавляют «отец лжи» генерал Иволгин и «профессор антихриста»[40] Лебедев. Именно здесь Лебедев встречает князя призывом: «приближьтесь, князь, и решите» – «быть или не быть? (выделено мной. – К. С.)»[41]. Вопрос остается безответным.

Затем Ипполит задает князю два ключевых вопроса: правда ли, что он, князь, говорил, что мир спасет красота? Правда ли, что он ревностный христианин? И на эти вопросы князь не отвечает. Затем следует исповедь Ипполита с подробным представлением «безнадежного» смысла картины Гольбейна «Христос во гробе» и рассказом о трех своих ужасных снах.

А затем – крах надежды юноши на князя как могущего чудом спасти его. Заканчивается этот день встречей князя поздним вечером с Настасьей Филипповной в саду, ее коленопреклонением перед ним, что внешне напоминает встречу Христа с Марией Магдалиной после Воскресения. Но в отличие от той встречи, бывшей ранним утром и несшей всему миру радостную весть действительного начала новой жизни, эта – скорее прощание: «В последний ведь раз я тебя вижу, в последний! (выделено мной. – К. С.)», подводит итог упованиям князя и исполнена невыразимой тоски и скорби. А в гостиной Епанчиных столкновение с действительностью оборачивается уже очевидным поражением князя, его умения «хорошо говорить», посредством чего он намеревался обратить людей к добру.

При этом, что важно, в итоге происшедшего с ними оба героя не разочаровываются в своих идеалах, но осознают ограниченность своих возможностей. «Я же ничего не могу в сем случае поделать»[42] – все чаще так думает и говорит во второй части романа Дон Кихот. А когда подвергается нападению стада свиней, понимает: «Это оскорбление послано мне в наказание за мой грех»[43].

Завершается процесс перерождения Дон Кихота возвращением в родное село, на границе которого Санчо говорит: «Открой очи, желанная отчизна <…> раскрой объятия и прими <…> сына своего Дон Кихота: его одолела рука другого, но зато он преодолел сам себя, а ведь это он же мне и говорил, что более доблестной победы невозможно себе пожелать». На что Дон Кихот (чтобы снизить пафос этой итоговой истины – прием, частый и у Достоевского) отвечает оруженосцу: «Полно дурачиться»[44]. Проболев затем горячкой шесть дней (время сотворения человека по Библии!), Дон Кихот прозревает и произносит те слова, которые приведены в первом из эпиграфов к нашей статье.

«Чудовище находится в нас самих. Вот урок титанизма Сервантеса. Сокрушить великана в самом себе…» – пишет о финале романа Г. Диас-Плаха[45].

То же в определенной степени относится и к Мышкину – вспомним, что он перестает «поучать» после скандала у Епанчиных; правда, все еще продолжает думать, что брак с ним может спасти Настасью Филипповну: «он искренне верил, что она может еще воскреснуть»[46]. Эта последняя надежда князя оканчивается смертью.

«Поиск Святого Грааля есть поиск собственного “Я”, открытие которого знаменует завершение Великой Работы». Это требует, помимо прочего, отказа от «напрасных поисков» и от «удовлетворения надменных амбиций»[47].

И в романе «Идиот» торжество смерти отчасти прекращается только в финальной сцене, где вокруг больного Мышкина собираются сопровождавшие его в земной судьбе люди, воспроизводя икону «Положение во гроб»[48]. То же происходит и в финале романа Сервантеса у постели умирающего Дон Кихота. Но если Дон Кихот умирает в своем доме, возвратившись – уже на новом, высшем витке спирали – в ту точку, откуда он начал свой путь, то Мышкин оказывается «не жив, не мертв» в некоем неопределенном пространстве в Швейцарии, которая в художественном мире Достоевского есть скорее метафорическое, нежели географическое понятие; вспомним хотя бы «гражданина кантона Ури» Ставрогина.

Разграничение фантазии от реальности в последних строках романа осуществляет не Мышкин, а Елизавета Прокофьевна: «И все это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, все это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия… помяните мое слово, сами увидите!»[49] Знаменательно, что схожий с сервантесовским финал задумывался (в черновиках) и Достоевским: «Под конец Князь: торжественно-спокойное его состояние! Простил людям. Пророчества»[50]. Но реальность продиктовала в данном случае иное окончание.

Карен Степанян. Достоевский и Сервантес: жизнь есть сон?

* Из книги доктора филологических наук К.А. Степаняна «Достоевский и Сервантес: диалог в большом времени», готовящейся к печати. Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 100493801к/К.

[1] А первоначальное авторство этой мысли приписывается и позднеримскому философу Эпиктету, и даже, еще более относя в глубь истории, Сенеке.

[2] Сервантес Мигель де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. I; Вторая часть хитроумного кабальеро Дон Кихота Ламанчского. II / Пер. с исп. Н. Любимова; Стихи в переводе Ю. Корнеева; Вступит. Статья и коммент. С. Пискуновой. В 2-х т.

М.: ЭКСМО, 2007 (Библиотека всемирной литературы) Т. II. С. 111.

[3] Менендес Пидаль Р. Избранные произведения. Испанская литература Средних веков и эпохи Возрождения / Пер. с исп.

М.: Издательство иностранной литературы, 1961. С. 616.

[4] Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30-ти т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 24. С. 160.

[5] Бочаров С.Г. О художественных мирах. М.: Советская Россия, 1985. С. 31.

[6] Бочаров С.Г. О композиции «Дон Кихота» // Сервантес и всемирная литература. М.: Наука, 1969. С. 108.

[7] Там же. С. 88.

[8] Там же. С. 90.

[9] Он въезжает из другого века… Дон Кихот в России. Сост., автор вступит. статьи и примеч. Л.М. Бурмистрова. М.: Рудомино, 2006. С. 151–152.

[10] Киреев Р. Слово о «Дон Кихоте» // Октябрь. 1986. № 9. С. 200.

[11] Сервантес Мигель де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Т. I. С. 110.

[12] Бочаров С.Г. О композиции «Дон Кихота». С. 91.

[13] Сервантес Мигель де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Т. I. С. 599.

[14] Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 14. С. 209.

[15] Иванов Вяч. Кризис индивидуализма // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. С. 20.

[16] Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 339.

[17] Там же. С. 459.

[18] Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия / Иванов Вяч. Лики и личины России. С. 295. «Платонизм» и «Платонов эрос» Вяч. Иванов считает главной чертой, объединяющей Мышкина и Дон Кихота.

[19] Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 17. С. 6.

[20] В оригинале Ипполит спрашивает у Мышкина: «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет “красота”? <…> Какая красота спасет мир? Мне это Коля пересказал» (8; 317). То есть это приведенное в двойном пересказе выражение предполагает, как и в данном случае, вопрос: какая красота спасет мир? (см.Новикова Е.Г. «Мир спасет красота» Ф.М. Достоевского и русская религиозная философия конца ХIХ – начала ХХ в. // Достоевский и ХХ век / Под ред. Т.А. Касаткиной: В 2 т. М.: ИМЛИ РАН, 2007. Т. 1. С. 97–124).

[21] Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 22. С. 95.

[22] Эта связь отмечена в комментариях к ПСС (9; 489), ей посвящена также работа итальянского исследователя С. Алоэ: Алоэ С. Достоевский и испанское барокко // Достоевский и мировая культура. № 11. СПб.: Серебряный век, 1998. С. 76–94.

[23] Унамуно Мигель, де. Житие Дон Кихота и Санчо по Мигелю де Сервантесу Сааведре, объясненное и комментированное Мигелем де Унамуно / Издание подготовил К.С. Корконосенко. Серия «Литературные памятники». СПб.: Наука, 2002.

С. 175.

[24] Добротолюбие избранное для мирян. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2004. С. 241.

[25] Мхитарян К.Н. Реальность сновидения; свидетели сновидений // Сон – семиотическое окно. Сновидение и событие. Сновидение и искусство. Сновидение и текст. XXVI Випперовские чтения (Москва, 1993). М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 1994. С. 18–19.

[26] Борхес Хорхе Луис. Письмена бога. М., 1992. С. 408.

[27] Сервантес Мигель де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Т. II. С. 32.

[28] Юнг К.Г. Человек и его символы. СПб.: Б.С.К., 1996. С. 50.

[29] Сервантес Мигель де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Т. II. С. 228.

[30] Сервантес Мигель де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Т. I. С. 171.

[31] Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 378.

[32] Лотман Л.М. Романы Достоевского и русская легенда // Лотман Л.М. Реализм русской литературы 80-х годов XIX века. Л.: Наука, 1974. С. 299–303.

[33] Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 352.

[34] Там же. С. 467.

[35] Там же. С. 39.

[36] Там же. С. 41.

[37] Тоичкина А.В. Роль трагедии в романе «Идиот» // Достоевский и мировая культура. № 21. СПб.: Серебряный век, 2006. С. 29.

[38] Кальдерон де ла Барка Педро. Драмы. Серия «Литературные памятники». Книга первая. М.: Наука, 1989. С. 770.

[39] Барсотти Диво. Достоевский. Христос – страсть жизни. М.: Паолине, 1999. С. 195–196.

[40] Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 168.

[41] Там же. С. 305.

[42] Сервантес Мигель де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Т. II. С. 288.

[43] Там же. С. 643.

[44] Сервантес Мигель де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Т. II. С. 676–677.

[45] Диас-Плаха Г. От Сервантеса до наших дней / Перевод с исп. М.: Прогресс, 1981. С. 85.

[46] Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 489.

[47] Холл М.П. «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск: Наука, Сиб. издат. фирма РАН, 1997. С. 358.

[48] Касаткина Т.А. О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского как основа «реализма

в высшем смысле». М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 262–265.

[49] Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 510.

[50] Там же. Т. 9. С. 280.