№ 58_2016-1-2 |

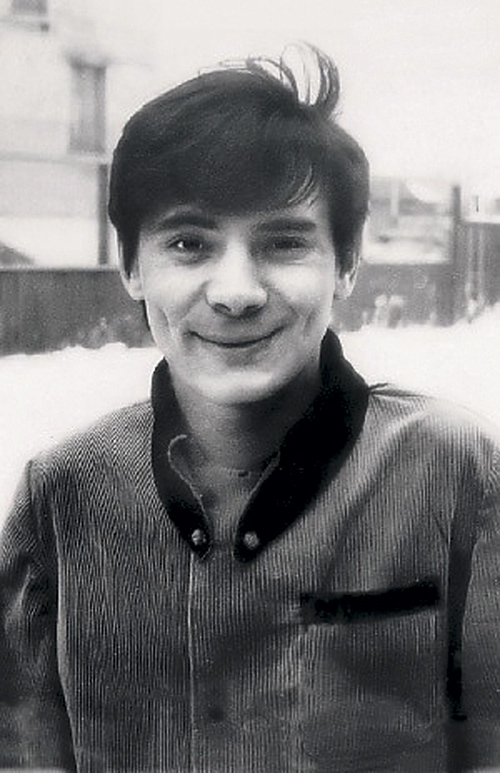

Александр Панкратов – всем известный актер, приобретший приставку к фамилии «Черный» потому, что вместе с ним на курсе учился полный тезка. Благодаря казачьим кровям, Александр Васильевич всегда был черным как смоль, – так и стали его называть. Под двойной фамилией он вошел в кинематограф, исполнив массу характерных ролей. Один только жуликоватый персонаж из фильма «Мы из джаза» чего стоит – с его заводным «А ну-ка, убери свой чемоданчик!». По ролям кажется, что и в жизни Панкратов-Черный – веселый, разбитной, бесшабашный и не слишком обремененный интеллектуальными переживаниями человек. Тем удивительнее услышать его стихи – пронзительные, глубокие и печальные, за которые сама Белла Ахмадулина назвала его самым трагическим поэтом конца прошлого века. Он пишет книги, гастролирует, играет антрепризы. А еще Александр Васильевич интересуется творчеством Рерихов, читал их труды и является ценителем их художественного творчества. Об этом, и не только об этом наш сегодняшний удивительный и во многом неожиданный разговор.

– Давайте начнем с вашего алтайского детства. Слышала, что оно у вас было достаточно тяжелым…

– Счастливое было детство, очень счастливое. Я всегда говорил: спасибо советской власти, что моего дедушку, казака, царского офицера, из Петербурга в 1927 году сослали на Алтай, в глухую деревню. Потому что благодаря деревне я влюбился в кино и стал кинематографистом. У нас там не было ни радио, ни электричества, но раз в три месяца, в полгода привозили кинопередвижку. Зимой на больших санях трактор притаскивал, помню, сверху ручкой дизель заводился. Он начинал тарахтеть, и нам показывали кино. Через кинематограф я познавал мир.

– Что смотрели?

– Мои самые любимые фильмы – это, конечно, был «Чапаев» и «Бродяга» с Раджем Капуром. И вся деревня радовалась, когда снегом занесло все дороги и даже трактор не смог проехать, чтобы забрать кинопередвижку, поэтому крутили целую неделю «Бродягу»: все женщины рыдали, плакали – ой, боже мой! А нас, ребятишек, не пускали – места не было. Вся деревня сидит: бабки-старушки, женщины, мужчины – все сидели, смотрели это кино. Старшие дети садились на пол перед экраном, задрав головы, а мы, самые младшие, забирались с той стороны экрана, а экран – это простыня такая большая, вот мы с той стороны и смотрели. Потом на кинорежиссуре я учился у профессора Ефима Львовича Дзигана, режиссера «Мы из Кронштадта», который я тоже смотрел в детстве, и он мне говорил: «Саша, ты не еврей случайно?» – «Нет, я казак. А почему еврей?» Он говорит: «Они пишут справа налево, и у тебя восприятие зрительное справа налево. Ты учебную работу именно такую снял». И вот тут я объяснил, что все детство смотрел с другой стороны экрана. У меня рефлекс выработался. И все на курсе хохотали над стариком и надо мной тоже. Да, в кино я увидел самолет, пароход, паровоз, автомобили, дома какие-то необыкновенные, люстры там какие-то горят, наряды, оркестры… Все это меня поражало совершенно.

– Вы задались целью стать артистом?

– Я сразу решил делать кино. А наш киномеханик, одноглазый молодой человек, дал мне брошюрку и сказал: «Смотри не потеряй, единственный экземпляр». Он еле-еле в районе выпросил эту брошюрку – справочник для начинающего киномеханика. И вот там писалось, что кино создает кинорежиссер. Снимает с оператором, с художником, но в основном кинорежиссеру приходится работать с артистами. И вот я подумал, что кино делают кинорежиссеры, значит, надо им стать, но раз в основном работают с артистами, значит, сначала надо стать артистом, узнать, что это за профессия, а потом уже идти в кинорежиссуру. А мама хотела, чтобы я был военным. У меня все мужики были в семье военные. И вот после семилетки мама заставила меня отнести документы в военно-химическое училище. Тогда были такие – без сдачи экзаменов, лишь бы был здоров. Тогда ядерная химия начала развиваться, и нужны были физически сильные, здоровые ребята. Это были засекреченные училища, пять лет я не должен был видеть никого, но мама радовалась: на полном государственном обеспечении, ведь мы жили очень бедно.

– Правда, что у вас умерли от голода брат и сестра?

– Нет, сводная старшая сестра Зиночка жива, а брат действительно умер. Расскажу, как я поступил «в артисты». В это время дядя Терентий реабилитировался, и его поселили в северном Казахстане. Он много лет отсидел в лагерях на Колыме с Георгием Степановичем Жженовым. И он маме написал письмо, что, мол, Агриппина, я, значит, нахожусь в Казахстане, в Тимертау. И она поехала его навестить. Оставила нам с сестрой какие-то деньги. А мы в это время уже жили в Кемеровской области, на Кузбассе. Маму в 59-м реабилитировали, и она переехала ближе к городу, в Кемеровскую область, чтобы дать нам с сестрой образование – у нас в деревне только четырех классное было. И вот сестра Зиночка мне говорит: «Санька, пока мамы нет, беги в артисты». Она-то про мои мечты знала. Собрала она меня, я на эти денежки поехал в Нижний Новгород, тогда город Горький. По справочнику посмотрел, оказывается, уже и в Барнауле, и в Новосибирске актерские студии при театрах экзамены прошли. И в середине августа прием только в Горьковское театральное училище. Судьба.

– Страшно было?

– Ну конечно. Это первое мое путешествие через всю Россию, на верхней полке в общем вагоне. В трусы Зиночка мне карман вшила, я деньги туда спрятал, булавочкой застегнул и вот приехал в Горький. Авоська была, там буханка хлеба, десяток сваренных яичек, кусочек сала в газетке и белая рубашка. Зиночка сказала: когда поступать будешь, обязательно в белой рубашке. Ну, пока я ехал, этот кусочек сала через газету пропитался, и моя белая рубашка была вся в сальных пятнах. Был я в сандальках на босу ногу, джинсы были, как сейчас помню, сестра купила за 4 рубля 70 копеек. Джинсы советского производства – черные с желтой строчкой. Поступил.

Наше училище уже тогда было филиалом Ленинградского театрального института, к нам на мастер-класс приезжали и Товстоногов, и Меркурьев; Кох, профессор по сценическому движению, фехтованию; приезжала дочь Всеволода Мейерхольда, преподавала биомеханику, то есть у нас все педагоги будь здоров! Аркадий Кацман, правая рука Товстоногова, тоже замечательный педагог, режиссер. Кстати, он режиссировал нам дипломный спектакль «Гроза» Островского. Я играл Кулигина. Замечательные педагоги. И курс у нас был замечательный. Лидия Ивановна Гостева сценическое движение преподавала и танец. Она была ученицей Айседоры Дункан. Ей где-то уже под 80 лет, а она девочкам показывала батман (ногу поднимать к плечу), а меня учила на носочках танцевать: «На носок, Панкратов, на носок!», а я на полную ступню вставал, пол скрипел, а она говорила: «Панкратов, ну когда прекратится твой половой скрип!» Все хохотали.

После учебы меня оставляли в Горьком, но я выбрал Пензу, потому что пензенский режиссер, который меня приглашал, предложил мне оклад 110 рублей – по тем временам актер первой категории. И вот я уехал в Пензу, в месяц у меня выходило рублей 170, потому что в первой категории ты играешь 16 спектаклей, а за остальные получаешь приплату.

– Кого вы там играли?

– Роллера в «Разбойниках» Шиллера, Ваню в «Цыгане», даже Александра Ульянова сыграл в нескольких спектаклях. Последние роли были Лариосика в «Днях Турбиных», Жозефа в «Хищнице» Бальзака. Я играл разноплановые роли, был одним из ведущих молодых актеров, а в детских спектаклях играл Томми в «Пеппи Длинный чулок», а потом в «Острове сокровищ» боцмана Хейнца. Причем я тогда двигался неплохо, у меня был разряд по акробатике, я до 33 лет, пока не переломался, мостик делал спокойно – голову между ног просовывал, знаете как гнулся, гуттаперчевый был. Я зрителей всех потрясал: веревочная лестница, я по ней залезал на самый верх, потом ноги зацеплял за канаты, а когда в меня стрелял из пистолета Джим, я с кинжалом падал вниз, зацепившись ногами. Дети аплодировали, визжали, радовались эффектной гибели моего злодея. Я очень любил этот спектакль. При этом я все время готовился во ВГИК на кинорежиссуру и в 1971 году поступил к Ефиму Львовичу Дзигану.

– По случайности или планомерно к нему шли?

– Нет, к кому попадешь. Было две мастерских: Столпер и Дзиган. И посылаешь работы, а там конкурс, работы смотрит комиссия, потом мастера смотрят, какие работы, и отбирают. Тогда фотографии надо было посылать на конкурс, а у меня фотоаппарата не было, фотографировать не умел. Альтернатива – рисунки. У меня был друг – Генрих Львович, главный художник нашего театра, который когда-то учился у Ромма в мастерской с Кончаловским, с Тарковским, но был исключен с третьего курса за хулиганскую выходку, закончил ленинградскую Академию художеств и стал прекрасным театральным художником. Так вот, он научил меня рисовать графику, и я подал целый альбом своих графических работ на конкурс. Я сейчас являюсь, кроме всего, членом ассоциации художников Европы как абстракционист.

– Сохранились эти работы?

– Нет. Когда закончились экзамены, я хотел забрать этот альбом, а его, оказывается, кто-то умыкнул. У меня были очень оригинальные работы. Из пламени свечей вырастал портрет Ричарда III Шекспира. Или работа была, посвященная героям острова Даманский, пограничникам: река – половодье, весна, лед треснул, убитого пограничника уже убрали, а пятно, проталины остались, и лед разрывает эту фигуру на куски, а по первому плану пограничный столб.

– Это ведь режиссерский замысел!

– Да, именно поэтому Дзиган и обратил на меня внимание. И я поступил.

– А почему вы не стали сразу снимать кино?

– Сразу не стал, потому что я как поэт был под колпаком у чекистов, считался антисоветчиком. За стихи. Я же поэт. Стихи мои сейчас все опубликованы. А тогда проблемы были большие. Скажем, было у меня стихотворение, посвященное моему любимому поэту-фронтовику Павлу Когану. Эпиграфом я взял его строки: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал».

Мы все живем, у всех есть право.

Но прав ли тот, кто врал, и тот,

Кто на правах, как слон на травах,

На браво вырастил живот

И, восседая в тесных креслах,

О Песнях пресно говоря,

Искал подтекст в прелестных песнях,

Всех уверяя, что не зря.

И находил, и с ходу к делу

Так приступал, как наступал,

И люди пятились к расстрелу,

С ума сходили – и в подвал.

И на пол сразу, наповал.

Поэт поэтому овал

Воспринимал так туго

И с детства угол рисовал,

Один лишь угол, угол, угол…

Это я читал на встречах с заводскими рабочими, с молодежью, День Победы все-таки. И это мое стихотворение самоиздатом разошлось среди студенческой молодежи. Потом уже где-то в Казани в университете обнаружили его, вышли каким-то образом на Горький, ну и, стукачей-то было всегда много, авторство было установлено. Меня вызвали.

– Что же там такого?

– Ну вот нашли. 67-й год был, пятидесятилетие советской власти, а мальчишка намекает на расстрелы, на лагеря, на аресты, да и посвятил фронтовику с сомнительной биографией. Еще был случай. У нас в литературном кружке было такое упражнение: дается слово, и чтобы в течение пятидесяти минут мы сочинили хотя бы одно четверостишие, но центральным должно быть это слово. И вот он дал – мозг. Я написал и выбросил в урну. Его потом подобрали и пришили к делу, почему я его на всю жизнь и запомнил:

Мозг напряжен, как мускул,

пытается воспринять,

что же такое русский,

русская Родина-мать.

И не хватает мочи,

и не хватает сил.

Может быть, мозг не прочен,

годен лишь на утиль.

А может быть, русский,

русская Родина-мать –

это и есть тот мускул, который

не следует напрягать?

Кто-то похохотал, кто-то покритиковал. Но кто-то же достал из мусорки, значит, в нашей среде кто-то стучал. И потом майор, который меня допрашивал, говорит: «Ну а это?» Я: «Не знаю такого стиха». – «Ну как не знаете, ваш почерк». И попал под наблюдение, под «колпак».

– И поэтому не давали снимать?

– Выглядело все так. Приходил сценарий – его запрещали, дескать, сценарий не проходит. А потом через три месяца вдруг узнаю, что с моим бывшим сценарием запускается мой друг, мой коллега по институту. Вот так по три, по пять лет я сидел без работы. В таксопарках машины мыл, в депо трамвайных, чтобы как-то жить.

– Что ваша мама говорила? Ругала, что не послушались, не пошли в военные?

– От мамы я все скрывал. Потом, когда я уже стал актером, она гордилась. Она приезжала ко мне в Пензу с племянницей. Я ее в первый ряд посадил, она смотрела спектакль и говорила: «Сын-то артистом стал, в люди выходит, стихи перестал писать». Она мне всегда говорила: «Санька, брось писать стихи, расстреляют. А не дай бог, посадят». Это было страшнее.

– Как же вы стали сниматься в кино?

– Помню, работал ассистентом по реквизиту у Андрона Кончаловского, он мой лучший друг. А по вечерам мы хулиганили – я, Никита Михалков, Саша Адабашьян, Павел Петрович Кадочников всегда к нам подключался, Люся Гурченко, Наташка Андрейченко… И вот мы все хохмили, подшучивали друг над другом. А Андрон, как всегда, наблюдал, наблюдал и вдруг говорит: «Сань, да ты же артист!» Он не знал, что я с актерским образованием и около трех лет в театре профессиональном проработал. «Так ты должен у меня сыграть!» И он вызвал Тюринова, драматурга, Валентина Ивановича Ежова, сценариста, и они придумали верхового на нефтяной вышке, из-за которого в конце фильма погибает герой Никиты Михалкова, спасая его. Вот это был мой актерский дебют в кино. Ну, и Андрон стал всем говорить, что есть такой гениально талантливый артист Саша Панкратов, и помню, на рекламе у Киевского вокзала огромный щит висел с моей мордой. Потом я снял фильм «Похождения графа Невзорова», к которому пять лет шел, потому что мне запрещали этот сценарий, я переделывал, но меня в итоге обвинили в том, что я из подворотни посмотрел на Октябрьскую революцию.

И я хотел уходить из кино к Анатолию Васильевичу Эфросу в Театр на Малой Бронной. И в это время Карен Шахназаров, мой друг по институту еще, говорит: «Саша, снимись у меня в фильме “Мы из джаза”». Я говорю: «Я же не музыкант, слуха нет, никогда не играл ни на каких инструментах, не пел тем более, не танцевал». Его это ничуть не смутило. Так и началась моя актерская карьера.

– А вы там сами поете?

– Нет, оператор Владимир Карлович Шельцек. Он был удивительно музыкальный кинооператор. Я пою его голосом. У него абсолютный слух, он вообще был уникален, владел многими инструментами, и духовыми, и струнными, на рояле играл, на флейте. Когда у меня инфаркт был в Одессе, он приходил ко мне в номер и играл похоронный марш Мендельсона на дудочке. Шутил. А я ему «подарки» делал. Когда в фильме нас выгоняют из гостиницы, мы выходим, и там швейцар стоит с седой бородой. Я ему говорил: «Прощай, Карлыч». Карен разрешал это. Недавно Шельцека похоронили. Удивительно талантливый оператор и человек был прекрасный.

Ну и потом, после «Мы из джаза», я стал сниматься из фильма в фильм. «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», затем Наумов пригласил в «Десять лет без права переписки», тоже интересная роль. Закончилась моя безработица. И снимать я тоже продолжал, хотя мне не давали. В 1990 году я закончил работу над фильмом «Система ниппель» по сценарию Володи Зайкина. И надо же, Ельцин увидел себя в образе, который сыграл Анатолий Борисович Кузнецов.

– Вы не имели в виду ничего такого?

– Тогда с Ельциным не общался и даже не думал. Сценарий в такой веселой комедийной манере, почему его и утвердили легко. А я увидел трагифарс в этом сценарии: войска вступают в город, Белый дом берут, люди выходят на площадь, и герой Анатолия Кузнецова залезает на танк, обращаясь к народу, а народ расходится, ничего не добившись. Трагический финал. И надо же, Ельцин залезет на танк точно в таком костюме и галстуке, как у Кузнецова. Мистика. Совпадение. Борис Николаевич сказал: «Это, понимаешь, удар по нашей демократии». И фильм на восемь лет положили на полку. Я понял, какая пришла демократия, и с режиссурой завязал. Больше и не рвусь, да и драматургии нет достойной. Такое пишут сейчас, читать стыдно просто, грешно.

– У вас ведь тоже были попытки заняться большой политикой?

– Да, это была потрясающая история. Меня выдвигали мои земляки и Всероссийский комитет матерей по борьбе с детской наркоманией. Я много лет возглавляю детско-спортивный фонд «Наше поколение», это спортивный фонд, дзюдоисты. У меня тогда было 320 человек, сейчас – 3700. Школа дзюдо у нас на Шаболовке. Детишки у нас из трудных семей, неблагополучных семей, с шести до 18 лет они занимаются дзюдо, почти все мастера спорта, потом уходят в армию. В армии прослужили, приходят – забыли школьную программу. Уже никуда они не поступят, а куда идти – непонятно. А я, когда получал премию «Золотой венец границы» как заслуженный пограничник, познакомился с главнокомандующим погранвойсками. Разговорились. И я говорю: хорошо бы вы брали в пограничники на службу выпускников моей школы, все крепкие ребята, мастера спорта. «О, – говорит, – идея!» И у меня ребятишки без сдачи экзаменов, закончив школу дзюдо, в пехотные погран училища поступают. Уже два выпускника, я этим очень хвастаюсь и горжусь, кавалеры орденов Мужества за российско-таджикскую границу. Останавливали нарушителей, задерживали караваны с наркотиками. Вот такое училище у меня.

– Вам предложили стать депутатом именно по этой линии?

– Меня пригласили в Барнаул земляки, потому что в Барнауле проходил семинар Совета матерей по борьбе с детской наркоманией. Из Казахстана наркотики шли через Алтайский край. Даже в деревнях наркоманы объявились – это же с ума сойти. У нас всегда и конопля, и мак росли на огородах, и никогда не было наркоманов, никто не думал и не знал, что это такое. И вдруг Алтайский край стал перекидным мостиком в Россию для доставки наркотиков. Меня пригласили как президента детского фонда. Я выступил с докладом, поговорил с этими матерями, и они вдруг обратились ко мне: дескать, Александр Васильевич, а почему бы вам не пойти в Госдуму от Бийского района? Я подумал, посоветовался в Москве со спортсменами, и мне сказали: «Саша, давай, заодно поддержишь нас». Спортивные залы надо было пробивать и прочее. И я согласился. И вот я, дурачок, оформляюсь, подаю документы, иду. Ребят-спортсменов подобрал, которые будут меня поддерживать, свой штат собрал, и только-только началась выборная кампания, как вдруг выходит в барнаульской газете статья: «Панкратов-Черный связан с криминальным миром Алтайского края». И про моих спортсменов стали говорить, что это бандиты, – вы представляете, с ума сойти, это гордость Алтайского края, чемпионы России! И я за эту клевету подаю в суд на газету. Ни опровержения, ничего… Я подаю в Верховный суд.

И тут узнаю, что если бы я прошел, то потеряла бы кандидатский мандат одна дама, проворовавшаяся в Бийском районе, член КПРФ. И вот, чтобы меня убрать, меня оклеветали.

Я выиграл Верховный суд, и у меня оставалось три дня, чтобы набрать определенное количество голосов и чтобы деньги, которые в меня вложил Коксохимкомбинат, вернулись, а не ушли в бюджет. Всего три дня. За эти три дня я объехал три района Бийского округа, вернул деньги и ушел из политики. Это чудовищно страшное дело.

– Почему же вы не отговорили пойти в политику своего друга Михаила Евдокимова?

– Когда Миша пошел в губернаторы, я его отговаривал страшно, говорил: «Миша, зачем, зачем?» Не надо было этого делать. Я на первом туре Мишу не поддерживал. На втором туре он говорит: «Саша, я проиграл восемь процентов Сурикову, бывшему губернатору. Мне больно, что я на своей Родине проиграл». Я говорю, что тоже на своей Родине проиграл. Это же грязь. Он говорит: «Братка, поддержи». И я говорю: «Давай районы, которые тебя не поддержали». Он дал мне эти районы. Пять районов взял я, три – Саша Михайлов. Мы вдвоем отправились туда, и Миша стал губернатором. На презентацию я не поехал, у меня было тревожное чувство, что это все не к добру. У него ведь даже программы не было. Но насколько народ на Алтае был доведен до отчаяния! Он просто выходил на встречах с народом и говорил два слова: «Земляки, я воровать не буду». Все, этого было достаточно, чтобы его народ поддерживал. Потому что обворован был весь Алтайский край. Ну и чем это кончилось, страна знает. А сейчас я подумаю, может, и пойду в Госдуму.

– Зачем? Вы разве еще не обожглись?

– Но кто-то должен. Много говорят, много обещают культуру поддержать, искусство. Ничего подобного, я по Алтайскому краю сужу, по московским районам. Культуру пустили в расход. Пропадает культура.

– Опять от Алтая пойдете?

– Нет, от какого-нибудь московского района. Потому что на Алтай мне нет времени ездить. Я сейчас много пишу, книга готовится к выходу. Езжу, антрепризные спектакли играю. Недавно были за Полярным кругом, а до этого в Лондоне со спектаклем «Заложники любви». Это комедия. Везде принимают тепло и радостно.

Мы ездим к шахтерам, к нефтяникам, недавно были у золотопромышленников, добывают золото для страны. Трудно себе представить, в каком чудовищном состоянии наши клубы, дворцы культуры. Это что-то страшное. А ведь раньше в каждом районе, почти в каждой деревне были кружки самодеятельности, все что-то мастерили, пели, плясали… Сейчас нет ничего, а говорят о культуре, сколько-то миллиардов туда вложено. Где они, эти миллиарды? Куда уходят эти деньги, никто не знает.

Восхищаюсь Кубанью. Вот приезжаем в Краснодарский край – в каждом селе, в каждой станице казачий хор, кружки живописи, рукоделия, вышивания, а какие костюмы шикарные. Клим Лаврентьев, наш секретарь Союза кинематографистов, провел небольшой фестиваль в Ингушетии. Там тоже самодеятельность есть, хор национальный, костюмы – загляденье. Галя Бокашевская, актриса питерская, ведущая, спросила у директора Дворца культуры, где проходило закрытие фестиваля (а я тоже был почетным гостем, вручал призы): «Можно я буду вести вечер не в своем вечернем платье, а в вашем национальном?» Ей разрешили. Сто тридцать проектов у них задумано – это образование, медицина и культура. А у нас в районах что творится? Позор. Самое страшное – где больше трудятся, там и хуже. В Башкирии я был – содрогнулся. Там в чудовищном состоянии дороги. Десять километров отъезжаешь от Уфы – и всё… Там саммит международный проходил. От аэропорта до отеля и до здания, где они собирались, дороги сделали – и всё. Пять километров отъезжаешь от этого центра – ухаб на ухабе, все разбито. Нефтекамск, город нефтяников – всё в грязи, дороги разбиты даже в центре, снег не убирается, городские службы вообще не работают. Это что-то страшное. О какой культуре могут идти разговоры…

А в одном районе открыли музей местные художники. Мы днем посмотрели музей, а после спектакля едем, уже ночь, смотрю – в этом Дворце культуры свет горит. Я говорю, давайте остановимся, посмотрим. Директриса открывает нам дверь, я спрашиваю: «Почему вы так поздно на работе?» А она: «Сторожу. Денег-то нет сторожа нанять, вот я сама сижу». Куда только Министерство культуры смотрит. Поэтому не представляю, как у меня получится, но хочу. Знаю, это грязное дело, но Станислав Сергеевич Говорухин у нас уже восьмидесятилетие отметил, у него колоссальные обязанности, ему нужна поддержка. Хочу помочь.

– А он в курсе, что вы хотите?

– Пока нет, но он ко мне с уважением относится. Мы с ним много лет знакомы, дружны. Я думаю, он возражать не будет.

– А вы слышали о том, что Музей имени Николая Константиновича Рериха тоже хотят

закрыть?

– Да, слышал. Это вообще преступление.

– Вы побывали в залах музея, смотрели картины. Какое на вас это произвело впечатление?

– Огромное впечатление! Я был знаком со Святославом Рерихом, имел счастье с ним общаться. Поэтому все, что связано с наследием этой семьи, для меня свято.

– Когда и где вы познакомились со Святославом Николаевичем?

– У тещи моей, у тестя были друзья, Анжела Викторовна и Лев Васильевич Сорокины, которые прожили много лет в Индии. Замечательные люди. Лева был представителем АПН в Индии при посольстве. Потом они приезжали к нам в дом на праздники и много говорили об Индии. И вот выясняется, что они знакомы с семьей Рерихов, не раз бывали у них дома. И так много и интересно о них рассказывали, что я загорелся мечтой познакомиться с этой удивительной семьей.

Лева, я знаю, хотел написать книгу о Рерихах, но ему не давали. Все было закрыто, и самое печальное, что потом, когда Лева ушел из жизни, оказалось, что он архив держал у себя на работе и он исчез.

Потом приезжает в Россию Святослав Николаевич на открытие выставки в Музее Востока, и я нагло явился на это открытие, все посмотрел и подошел к нему. Он прекрасно владел русским языком. Он говорил, как пел. Я подхожу и говорю: «Здравствуйте, Святослав Николаевич, я Саша Панкратов, дружил с вам знакомыми людьми». Очень обрадовался. Вот так я познакомился со Святославом Николаевичем, побеседовали. Потом я пригласил его на ужин – русская кухня, пельмени. Мы разговаривали минут

сорок, наверное.

Помню, как он открывал выставку картин в Новосибирске. Была потрясающая экспозиция. О многих полотнах он рассказывал, и это было удивительно, как будто весть из иного мира к нам пришла. Люди слушали как завороженные. Разве примет это наша советская материалистическая идеология? Думаю, Рерихи всегда представляли опасность для Страны Советов. И они прекрасно это сознавали.

Две встречи у нас было. Вроде немного – а память на всю жизнь.

– Какое на вас произвел впечатление Святослав Николаевич?

– Потрясающее. Пристальность взгляда: он смотрел сквозь тебя, внимательно вроде бы слушает, а ты понимаешь, что думает о чем-то другом. Мне все время казалось, что он предугадывал мои вопросы. То есть только я задаю вопрос, а он уже улыбается, знает – и тут же отвечает. И кстати, Владимир Владимирович Путин обладает, мне кажется, этим талантом. Да, у меня была встреча с Владимиром Владимировичем, я только задаю вопрос, тут же получаю ответ, никакой паузы. Это поразительно.

– Он-то откуда таким талантом владеет?

– У него это от разведчика. Савва Кулиш покойный мне рассказывал о встрече со знаменитым разведчиком Абелем, который был консультантом фильма «Мертвый сезон». Он мне говорил о том же самом: только ты хочешь ему задать вопрос, а он говорит: «Да, я понимаю вас». И Святослав Николаевич этим даром обладал. В картинах Рерихов скрыты тайные знания, откровения. Не каждый их видит.

– Чем вы сейчас занимаетесь?

– Сейчас я пишу стихи. И слава Богу, меня стали печатать. Последняя книга, которую составила сестра Андрея Марина Арсеньевна Тарковская, называется «Хочу сказать». Она профессиональный редактор, замечательный составитель. Книга была издана в Петербурге небольшим тиражом и удостоена премии «Петрополь» имени Ксении Блаженной. Она о России, о человеке, очень грустная книга, трагическая, я бы сказал. Вообще Белла Ахмадулина называла меня самым трагическим поэтом конца прошлого века. После выхода первой книги меня приняли в Союз писателей. Марк Розовский вручал членский билет. Радовалась за меня замечательная Римма Казакова. Николай Старшинов должен был мне писать рекомендацию, но умер. За неделю до смерти пригласил к себе на Селигер, у него там домик был. Говорит: «Приезжай, порыбачим, стихи почитаешь». И я уже собирался, время нашел, и вдруг мне звонят, говорят: на лодке заплыл на озеро – и сердце остановилось. Гениальный человек, прекрасный поэт, фронтовик, с каким юмором, с какой любовью к России!

Он очень много писал в стол. В последние годы собирал русский фольклор, частушки по деревням и селам, порой свои деньги вкладывал, чтобы напечатали. А свои стихи все как-то так – держал, держал. То же самое Егор Александрович Исаев. Такой коммуняка, Герой Соцтруда, лауреат Ленинской премии, народный поэт Воронежа, секретарь Союза писателей. Тоже старик все читал про рабочий класс и вдруг три года назад ночью мне позвонил и говорит: «Ты прости, что разбудил, я тут сижу, в архивах роюсь, я ведь всю жизнь писал в стол». – «Так у вас же сколько книг-то вышло при советской власти». – «Это я для власти писал, от Сергея Владимировича Михалкова не хотел отставать: он Ленинскую, я – Ленинскую, он – Героя Соцтруда, я – Героя Соцтруда, все хотел на плаву держаться». И стал читать мне стихи – потрясающая лирика. А я слушаю и думаю: что же вы душу-то прятали!

– Не надо прятать? Даже если будешь «под колпаком» и сто раз бит?

– Не надо прятать, не надо все равно! Вот Рерих – сладко ли ему было? Но не прятал. И людям путь указывал.

Наталья Петровна Кончаловская, когда очередной сценарий заворачивали, все утешала меня: «Надо терпеть, особенно творческому человеку. При советской власти надо быть терпеливым». И Андрон мне любил повторять: «Саша, ты случайный человек в кинематографе, как Шукшин. Вы случайно пришли в кинематограф, у тебя нет ни папы, ни мамы, ни в обкоме, ни в парткоме, ну хотя бы на худой конец где-то в торговле. Ты случайно пришел в кино, ты останешься случайным человеком на киностудии, ты случайно будешь получать постановки, случайные сценарии будешь снимать, а не то, что ты хочешь». Да, может быть, он и прав. Но я считаю – что на роду написано, то и будет.

– То есть нет случайности?

– Нет. Все правильно, закономерно. Надо собой быть, не бояться этого. У меня о Петербурге много написано, там домик сохранился даже, где мои предки жили на Малой Невке, дом по набережной Невы от Зимнего дворца – и прямо дорожка к храму, где Пушкина отпевали. И вот одно из последних, еще не опубликованное:

Не ищите меня в Поднебесье,

Не теряйте меня на земле.

Я слова собираю для песни,

Все слова о добре и тепле.

Я любовь поселил в своем сердце,

Выгнал ненависть вон из души,

Православные чтоб с иноверцами

Стали в дружбе и мыслить, и жить.

Чтобы солнце росинки, как слезы,

Вытирало с земного лица,

Чтоб шумели в Алтае березы

Возле окон и возле крыльца.

Чтоб смеялись смешные мальчишки,

В чистых водах купая коня.

А Россию хранил чтоб Всевышний

Во Вселенной для всех и меня.

Беседу вела Наталия Лескова