№ 5-2002-3 |

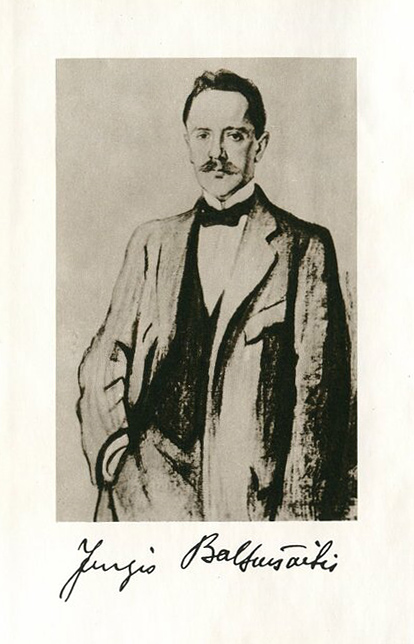

Поэзия Юргиса Балтрушайтиса

(1873 — 1944) _________

В 1903 году Валерий Брюсов в одном из писем упоминает имя Юргиса Балтрушайтиса в ряду таких поэтов, как К. Бальмонт, З. Гиппиус, А. Белый, Ф.К. Сологуб, Д.С. Мережковский. Эти имена в начале XX столетия составляли ядро издательства символистов «Скорпион».

Если дебюту Бальмонта и Брюсова, близких друзей и ровесников Балтрушайтиса, сопутствовал шумный и ошеломляющий успех, то Балтрушайтису, по мнению многих сочувствующих его творчеству критиков, широкая известность не грозила не только в настоящем, но и в будущем. Причиной такого мнения была некая обособленность поэта от модных веяний времени, его отстраненность и замкнутость. Вот как писал о нем известный деятель символизма Вячеслав Иванов: «Словно из-за развесистых старых деревьев, — наполовину заглушенная серой толщей церковных стен, — зазвучала органная фуга. И вот уже сбежала с уст суетная улыбка, и внезапно отрезвился готовый к полету дух, — между тем как ухо с удовлетворением отмечает верность и благородство естественно расцветающих мощных форм. Какое богатство внутренних (душевных) и внешних (музыкально-словесных) звучаний и отзвуков — и с каким художническим целомудрием притушен этот блеск суровым спокойствием и горделивым воздержанием от вызывающих удивление и любопытство приманок, угодливых прельщений, своекорыстных умыслов. Ничего настоятельного, усиливающегося и насильственного, ничего навеянного модою и условностью новизны или старины, не уловит слушатель в этих спетых звездам, безвременных стихах».

«Безвременность» и смысловая глубина стихов Балтрушайтиса были его главным отличительным знаком, той неразгаданной, зашифрованной тайной, которая сопутствовала ему на протяжении всей жизни. Лишенные изначальной заданности и дешевых «приманок» для публики, эти стихи открываются каждому ровно настолько, насколько позволяет его сознание, его духовный опыт («Возврат», «Путь к синеве»).

Стихам Балтрушайтиса присуща прозрачность и глубина, сияющая высота миров горних уносит тех, кто входит в его поэтический мир, в космические дали, а смысловая перспектива дает мощный импульс беспредельной игре воображения («Мой храм»).

Именно воображение, устремленное к грядущей Новой эпохе и Новому человеку, позволяет провести параллель между творчеством поэта и тем, что говорится об этом в книгах Живой Этики: «…воображение есть открытое окно к Прекрасному, которое усовершенствует жизнь». «Никакая работа не может быть возвышена без воображения. Обратите внимание на хорошее слово — «воображение». Оно не вымысел, не уловка лукавая, но нахождение высших образов, реализации высоких понятий. Воображение всегда реально и правдиво. Невозможно представить, где живет эта правда, но она существует», — сказано в одной из этих замечательных книг. Эти слова в полной мере можно отнести и к стихам Юргиса Балтрушайтиса, которые разворачивают перед нами прекрасные дали миров более высоких, вновь и вновь призывая к совершенствованию жизни, ее духовных и нравственных начал.

Увлекать в пространство высоких образов — пожалуй, одна из главных особенностей поэзии Балтрушайтиса, причем проникновение в эти тончайшие сферы происходит настолько естественно, что мы не замечаем, как попадаем в этот чудесный мир, удивительный по своей поэтической силе, туда, где царят иные законы и иной, более высокий порядок вещей.

Существует давнее заблуждение, будто воображение есть убежище слабых, уводящее человека от реальной жизни. «Люди думают, что воображение есть некое состояние, уводящее от действительности, между тем развитое воображение позволяет шире рассмотреть действительность. Не забудем, что воображение есть накопление опытов из прошлых жизней. Не может быть миража при опытном изучении, — говорит Живая Этика, — широко образованный человек должен обладать и обширным воображением. Для него уменьшается невозможное и появляется широкий обзор всего возможного. Напрасно называют мечтателями людей, одаренных воображением. Мечта ума просвещенного будет реальным провидением.

Нужно ясно договориться о значении воображения. Особенно это необходимо в век переустройства мира и переоценки ценностей». Провидческий дар стихов Балтрушайтиса несомненен. Энергетика его поэтических образов настолько высока, мощный пророческий потенциал столь очевиден, что позволяет утверждать: поэзия Балтрушайтиса не уводит нас от действительности, а приближает к ней. Только происходит это не эмпирически-прямолинейно, а вне земных привычных мер; однако поэтический релятивизм в этом смысле более практичен и надежен, ибо творит в духовном пространстве, где нет места случайным и недолговечным формам.

Считать символическую окрашенность стихов поэта отрывом от действительности — значит не понимать сущностной основы символизма, который есть не что иное, как энергетическая проекция мира высшего, мира духовного, в мир плотный, в мир форм, то есть земной мир. И повод говорить о разладе с действительностью исчезнет вовсе, если мы вспомним о том, что культура есть не что иное, как форма существования духа на нашей планете. О практической роли культуры говорит в статье «Культура и цивилизация» Л.В. Шапошникова: «Энергии, которые в результате сложнейших обменных процессов, идущих в Космосе, приближаются сейчас к Земле, могут выполнить свою позитивную роль, лишь пройдя или соприкоснувшись с полем Культуры, где сосредоточен высокий духовный уровень, необходимый для принятия такого рода энергий. В этом случае связь Культуры с Высшими Силами обретает практическое значение и не является абстрактным сюжетом, о котором можно рассуждать, а можно и не рассуждать. Энергии, приблизившиеся к Земле, но не встретившие на своем пути соответствующих духовно-энергетических структур, способных пропустить их через себя, чтобы снизить их напряжение, могут обрести разрушительный характер». Таким образом символизм, соединяя два мира, создает ту культурную среду, ту одухотворенную сферу планеты, которая может явиться единственным прибежищем и спасителем всего человечества.

Ощущение дыхания высших сфер сопутствует многим стихам поэта («Ныне и присно», «Кормчий», «Я видел надпись на скале»). Огненные Лики этих миров проносятся сквозь строки стихов мастера, наполняя нас невыразимым ощущением вселенского величия, рождая чувство всеобщности и сопричастности со всем, что происходит в мироздании. «Воображение есть качество Мира Огненного», — сказано в Живой Этике. Именно это великое качество позволяет поэту неизреченные образы мира горнего претворять в образы мира дольнего. Он устремляет нас в то светоносное пространство, где мысль творит и созидает, где происходит чудо приобщения человека к миру неизреченному, к миру более высоких состояний материи.

Стихи поэта нельзя постичь одним усилием рассудка, они, как и символизм в целом, не поддаются исключительно рациональному прочтению. Их нельзя понять и воспринять вне воображения, вне мечты, вне того духовно-философского контекста, которым пронизано все творчество этого удивительного художника слова («Восхождение»). Каждая строка стиха — это мазок кисти, создающей в итоге несравненное по духовному колориту и неповторимости художественного образа поэтическое полотно («Ступени»). Его поэзия возвращает к мысли о родственных взаимоотношениях звука, цвета и слова, — взаимоотношениях, в которых Слово является несомненной кульминацией и творческим итогом постижения мира.

Будучи антитезой миру рациональному, где многозначность — помеха и препятствие для решения земных проблем, где все предельно дифференцировано и разобщено, поэзия Юргиса Балтрушайтиса — это всегда предельное обобщение, она полна великих смыслов, которые изначально присущи миру духотворчества, тому миру, где царит всеединство, взаимозависимость всего со всем, где пространство наполнено великой гармонией, созвучащей с биением Великого Сердца, с великим творческим принципом Вселенной («Видение», «Кормчий»).

Отличительная черта этой удивительной поэзии — эффект вовлеченности. Поэт каким-то неведомым образом делает нас соучастниками и сотворцами незримого духовного зодчества, вовлекая читателя в созидание новых духовных форм, рождая в нас неповторимые по своей красоте чувства, которые влекут в мир иной, нездешний. При этом мы отчетливо понимаем, что он, этот мир, не гипербола художника, что это мир реально существующий, более совершенный, чем наш («Видение»).

Космичность и вневременность стихов Ю. Балтрушайтиса, вечные истины, переданные через творческое переосмысление поэта, становятся сегодня, в начале нового века, особенно близкими и понятными («Отчизна», «Я видел надпись на скале…», «Ночные крылья»). Нельзя не согласиться с поэтом, утверждающим, что «…молкнут живые заветы / В бесплодном земном забытьи…» и что «чем дальше путь, тем жребий строже».

Одна из особенностей поэзии о вечном — ее смысловая незавершенность. Отсутствие окончательного истолкования образа оставляет место для собственной версии сюжетного развития или философско-этического осмысления («На пороге ночи»). Выход за пределы непосредственного чувственного опыта, смутные воспоминания о другой, более высокой, разумной и духовно наполненной жизни проходят лейтмотивом через многие стихи Балтрушайтиса («Ночные крылья», «Ныне и присно»).

Грани творчества этого удивительного поэта поистине безграничны. Но главный его творческий дар — умение передать несказуемое через тончайшую материю стиха, напитанную вибрациями миров высших.

Достаточно широко известно о том, что Блок, начав посещать теософские кружки, довольно популярные в то время, неожиданно перестал там появляться. На вопрос, почему он не приходит, поэт ответил: там говорят о несказуемом. Афоризм «слово изреченное есть ложь» в области духовной справедлив более чем где-либо. О высоких вещах, по-видимому, можно говорить лишь поэтическим языком символов, которые только и могут претендовать на роль посредников в разговоре неба с землей. Юргис Балтрушайтис, безукоризненный переводчик бесед с мирами иными, приблизился в этом смысле к предельным возможностям языка, сумев вплести в живую ткань стиха то невыразимое, что живет в глубинах души каждого из нас.

Б.Р. Корженьянц

Мой храм

Мой светлый храм — в безбрежности

Развернутых степей,

Где нет людской мятежности,

Ни рынков, ни цепей, —

Где так привольно, царственно

Пылает грудь моя

Молитвой благодарственной

За чудо бытия…

Мой тайный храм — над кручами

Зажженных солнцем гор,

Мой синий храм за тучами,

Где светел весь простор,

Где сердцу сладко дышится

В сиянии вершин,

Где лишь туман колышется

Да слышен гул лавин…

Моя святыня вечная —

В безгранности морской,

Где воля бесконечная —

Над малостью людской,

Где лишь тревога бурная

Гремит своей трубой,

Где только высь лазурная

Над бездной голубой…

* * *

Я видел надпись на скале:

Чем дальше путь, тем жребий строже,

И все же верь одной земле,

Землей обманутый прохожий…

Чти горечь правды, бойся лжи.

Гони от дум сомненья жало

И каждой искрой дорожи —

Цветов земли в Пустыне мало…

Живя, бесстрашием живи

И твердо помни в час боязни:

Жизнь малодушному в любви

Готовит худшую из казней.

Отчизна

Я родился в далекой стране,

Чье приволье не знает теней…

Лишь неясную память во мне

Сохранило изгнанье о ней…

Знаю… Замок хрустальный стоял,

Золотыми зубцами горя…

И таинственный праздник сиял,

И цвела, не скудея, заря…

Помню, помню в тяжелом плену

Несказанно-ласкательный звон,

Что гудел и поил тишину,

И баюкал мой трепетный сон…

И средь шума забот и вражды,

Где я, в рабстве, служу бытию,

Лишь в мерцаньи вечерней звезды

Я утраченный свет узнаю..

Оттого я о дали родной

Так упорно взываю во мгле, —

Оттого я, в тоске неземной,

Бесприютно влачусь на земле…

Ступени

Мы — туманные ступени

К светлым высям божьих гор,

Восходящие из тени

На ликующий простор…

От стремнины до стремнины —

На томительной черте —

Все мы гоним сон долинный,

В трудном рвеньи к высоте…

Но в дыму нависшей тучи

Меркнут выси, и блажен,

Кто свой шаг направил круче

По уступам серых стен…

Он не слышит смуты дольней,

Стона скованных в пыли,

Перед смелым все привольней

Глубь небес и ширь земли…

Дремлет каплей в океане

Мир немых и тщетных слез, —

Мудр, кто в тишь последней грани

Сердце алчное вознес!

На пороге ночи

В вечерней мгле теряется земля…

В тиши небес раскрылось мировое,

Где блещет ярче пламя бытия,

Где весь простор — как празднество живое!

Восходят в высь, в великий храм ночной,

Недвижных туч жемчужные ступени,

И тяжко нам, на паперти земной,

Сносить тоску изведанных мгновений…

Со всех сторон ночная даль горит,

Колебля тьму пред взором ненасытным…

Весь божий мир таинственно раскрыт,

Как бездна искр, над сердцем беззащитным…

Живой узор из трепетных огней

Сплетает ночь на ризе златотканой,

И страшно сердцу малости своей,

И горек сон и плен земли туманной!

Для нас земля — последняя ступень…

В ночных морях она встает утесом,

Где человек, как трепетная тень,

Поник, один, с молитвенным вопросом…

Кормчий

В ярости бурь, в океане,

Старец седой у руля

Держит в бестрепетной длани

Жребий и бег корабля…

В строгом служении дали,

Вечны в случайности дней

Древние пальцы из стали,

Пламя под снегом бровей…

Дремлет каплей в океане

Мир немых и тщетных слез, —

Мудр, кто в тишь последней грани

Сердце алчное вознес!

В беге сквозь пену, сквозь брызги,

Взрытые синею тьмой,

Строен в их свисте, в их визге,

Кормчий глухой и немой…

Только в смятении диком

Вскинутых к небу валов

Чудится, слитый с их криком,

Хохот проклятья без слов…

Волею, с бурей союзной,

Мчит молчаливый Старик

Утлый, громоздкий и грузный,

Дрожью охваченный бриг, —

Мощью, не знающей меры,

В море, не знающем дна,

Гонит Он трепет Галеры

К берегу мира и сна…

Ночные крылья

Бьет полночь… Лишь ветер угрюмый

Бушует в просторе морском…

О, древние, вещие думы,

Ваш гневный призыв мне знаком!

Как отзвуки жизни незримой,

Далекой, вселенски иной,

Вы скорбно проноситесь мимо

Забывчивой доли земной…

И зовом живым зачарован,

Я долго тоскую во мгле,

Но сердцем я горько прикован

Великою цепью к земле!

Обвеянный стройными снами,

Я снова терзаюсь в бреду, —

От жертвы в таинственном храме

На горестный рынок иду.

И молкнут живые заветы

В бесплодном земном забытьи, —

Лишь к трепетным звездам воздеты

Бессильные руки мои!

Видение

А. Скрябину

Мелькает некий Храм святой

Сквозь дым времен…

От мира огненной чертой

Он отделен…

Его святые алтари —

Как звездный щит,

Где ярче утренней зари

Потир горит…

Все пенье наших дум и слов,

Наш смертный жар,

В хвале его колоколов —

Один удар…

От слуха скованных в пыли

Их звон далек…

И ропот дня и гул земли

Его облек…

И вечность горьких ступеней,

Сквозь пыль, сквозь тьму,

Из мира скорби и теней

Ведет к Нему.

И лишь ценою всех тревог,

Всех слез, потерь,

Увидит мир Его порог,

Откроет дверь…

Путь к синеве

А. Скрябину

Thine are these orbs light and shade.

Tennyson

В рассветную пору,

Сулившую ведро,

Отцветшей, далекой весной,

Беспечно и бодро —

По древнему бору —

Бродил я тропою лесной.

Был сон… Лишь на елях

И соснах, чьи ветки

Сплетались в шатры, в купола, —

Как трепет их редкий,

На плавных качелях

Качалась зеленая мгла…

И шел я… И долог

Был час беззаботный,

Что сладко баюкал меня…

И сумрак дремотный

Тянулся, как полог,

Меж мной и безмерностью дня.

Лишь в полдень, нежданно,

Сквозь зыбь на осине —

От вихря, объявшего лес —

Полоскою синей,

И жутко и странно,

Мелькнула мне бездна небес…

Так снилось — так было…

И полдень и лето

Погасли у края стези…

И тщетно их цвета

В тревоге унылой

Ищу я вдали и вблизи…

Лишь слышу я шорох

Осенней печали,

Немолчной в заглохшем кругу…

И листья опали,

И мертвый их ворох

Встречаю на каждом шагу…

И в мертвом просторе,

Над серой дорогой,

Где глухо седеет трава,

Безмолвно и строго,

Как сонное море,

Раскрыла свой мир синева…

Напутствие

В глухом кругу пустынных дней

Будь тверд, будь скор,

Ведь много трудных ступеней

К вершинам гор…

В забвенных вихрях полноты

Замедли шаг,

У их смолкающей черты

Ты будешь наг…

И, исчерпав их хмель и шум,

В закатный миг

Ты не узнаешь гордых дум,

Ни снов своих…

И пусть прекрасен вешний луг

Росой цветов,

Их стройность древний грузный плуг

Измять готов…

И вдруг поникнет смертный сев,

Что цвел, как кровь,

И ты, светло на мир прозрев,

Ослепнешь вновь…

Где было пламя, тень падет

Вблизи, вдали,

И горько в грудь твою войдет

Вся скорбь земли.

Жертвенник

Весь смертный жар — от первых детских слез,

Всю мощь мою — от детских малых сил,

Я в Вечный храм в живой тоске принес,

На жертвенник суровый возложил…

Что добыл молот, что взлелеял плуг,

И что вспоила тишь садов моих —

Тревога дум и дрожь усталых рук, —

Все было в жизни пламенем на миг…

И вся борьба, завещанная мне

В игре мгновений, в долгий век труда,

Цвела лишь с тем, чтоб был мой дух в огне,

Пока пройдет земная череда.

И на костре, где сердце сожжено,

Средь пыток жертвы понял я не раз,

Что долг огня — единое звено,

В ткань Вечности вплетающее нас.

Вот почему, прозрев в людском бреду,

Свой тайный свет, как каждый час былой,

На жертвенник суровый я кладу,

Чтоб стал мой жребий дымом и золой…

* * *

Мне голос был средь смертной яви —

Свой Посох крепче обойми,

Ведь ты лишь гость в земной забаве,

И плачешь в мире не с людьми…

Твой путь бездомный не отсюда,

Один мужайся и бреди,

И обретешь рожденье чуда

В твоей тоскующей груди…

Сквозь свет, сквозь слезы в час метельный,

В скитаньи мужествуй, доколь

У грани дали беспредельной

Не станет вешним цветом боль.

Ныне и присно

А. Скрябину

Все, что трепещет иль дремлет

В тайном кругу бытия,

Строго от века объемлет

Мера моя.

Слитность и вздох одинокий,

Колос и цвет на лугу —

Смертные грани и сроки

Я стерегу.

Тот, кто в незнаньи беспечен,

Тот, кто прозреньем томим —

Каждый незримо отмечен

Знаком моим…

Правя земною игрою,

Вскинув-смиряя волну,

Я разрушаю и строю,

Сею и жну.

Солнце в светающем небе,

Искра в ночной тишине —

Каждый раскрывшийся жребий

Замкнут во мне.

Грянув, как молот суровый,

В вечном и тщетном бою,

Я расторгаю оковы,

Цепи кую.

Мука влекомых на плаху,

Ласка мгновений людских,

Все умолкает по взмаху

Крыльев моих!