№ 49-2013-3 |

Валерий Байдин _________

Первая истина нашей жизни, наше есте-ство заключается в женщине, ибо от нее мы «начали есть» — начали быть. В женщине заключены начало нашей телесности и истоки нашей духовной жизни. Материнский язык становится для нас родным, любовь и вера матери оказываются первоначальной проповедью, а её молоко раньше всех церковных таинств приобщает к самой жизни. До кончины в человеке отзывается родной голос, некогда певший у колыбели:

Виноград ты мой, ягодка,

Наливной ты мой яблочек,

Удалой ты будешь молодец,

Уродился ты хорош, пригож,

Будешь счастливый, талантливый,

На работе ты ретивый да заботливый,

Ты с людьми говорливый да приветливый,

У родителей любимый да почётливый,

Красны девицы полюбят тебя <…>[1].

Эти слова, пусть со многими изменениями, сохранились от далекого детства русской культуры. Вместе с ними из глубин народной прапамяти слышатся обрывки молитв, слова страха и надежды, мудрости и благословений. Наш язык способен приоткрыть тайный смысл огненных знаков и певучих звуков забытой древней жизни. Её высшими ценностями являлись неизменно живые, недоступные искажениям слова: свет, огонь, кровь, род, мир, добро, Бог…

Важнейшая, во многом прообразующая роль предхристианского периода древнерусской истории в наши дни все меньше подвергается сомнению. Данные этнографии, археологии и, в особенности, языкознания позволяют с достаточной достоверностью восстановить важнейшие начала тогдашней жизни. Находки остатков одежды и женских украшений, изящество и великолепие которых значительно превосходило искусство соседних с Русью народов, свидетельствуют о художественной утонченности древнерусской женщины[2]. В дохристианскую эпоху именно она являлась главной носительницей идеи красоты.

В тогдашнем понимании красота представляла собой начало не только эстетическое, но и оберегающее, воскрешающее жизнь. Крес, краса, кресéние, воскресение – слова одного корня[3] и, главное, одного смысла. По сей день едва ли не в каждой местности, заселённой восточными славянами, сохранилось название «Красная Горка», некогда обозначавшее холм с родовым кладбищем – кресную горку. Там в день Радоницы, или Красной Горки, славяне кресалом зажигали среди могил священный костёр, становясь в круг-хоровод, кресили души предков, молились о больных, обручали молодых. Так после суровой зимы, во всеобщем празднестве и поминальном пире рыдание об умерших превращалось в радость: к новой жизни вместе с природой воскресала древняя община. Неудивительно, что архаический весенний сорокадневный солнечный месяц кресень, кресник иногда называли красавiк, со временем на юге Руси это имя перешло к лунному месяцу апрелю. «Красна девица» – это, по сути, религиозное определение. Женщина была призвана кресить – поколение за поколением возрождать людской род. Древние верования отводили женщине важнейшую роль, связанную с рождением детей, сохранением приплода у скота, богатым урожаем и множеством «воскресительных» обрядов. Их вершиной были таинства Купалы-Креса, совершавшиеся в конце крéсеня, в период особенно долгого на севере Европы летнего солнцестояния[4]. Женщины из года в год вовлекали в новый круг жизни молодую часть общины, и неудивительно, что их так высоко чтили в древнем обществе.

Этимология слова «женщина» восходит к индоевропейским истокам: корень жен родствен древнегреческому γυνή – «жена» и γένος – «рождение», «род», латинскому geno – «порождать», «производить», авестийскому γnа – «жена»[5]. В древнерусский период весь строй жизни определялся взаимоотношениями мужского и женского «чина»: муж-чин и жен(щ)-чин. Жених и невеста назывались «сужеными»: понятие судьбы, «суда божия», было главным в браке, не совершавшемся без высшей воли. Древняя эпоха, видимо, знала несколько его видов. Наиболее архаичным, полунасильственным было «умыкание» – от у-мчать – кража девушек пришельцами из других общин. Но умыкание могло происходить и добровольно, после сговора молодых «на игрищах меж селы». Обычно брак происходил в виде символической купли-продажи – «выкупа» невесты из дома её отца родственниками жениха. Обрядовой условной «платой» при этом считался плат – подарочный платок, которым по обычаю должна была с момента свадьбы покрываться жена.

Разумеется, браки, совершавшиеся без любви и свободы, приносили немало горя, вызывали страх и протест – бегство с возлюбленным до свадьбы. Похожий протест впоследствии вызывали и церковные браки, если они затевались по принуждению. И все-таки в обрядовом свадебном «плаче невесты по косе» нельзя не заметить черт ритуального оберега будущего счастья, суеверно скрытое выражение долгожданной радости:

Вон приехал погубитель мой,

Вон приехал разоритель мой,

Вон приехал расплести косу,

Вон приехал потеряй косу [6].

В девичьих песнях о «суженом» звучало:

Без него мне тошнёхонько,

Без него мне грустнёхонько <…>[7].

В браке женщина становилась замужней – мужатицей, «супругой» – со-пряжённой, навек соединённой с мужем. Её называли женой – «рождающей», матью – имеющей (детей): это слово родственно глаголу и́-мати – «иметь»[8]. В языке, этом необъятном вместилище всех чувств и мыслей человека, не могли не отразиться самые сокровенные любовные и семейные отношения. Жену называли лю́бой – «любимой», другиней – «подругой», а также «родной», «милой», ладой (от имени богини Лады, олицетворявшей «союз», «лад»), усладой и слади́мой («сладкой»), радой (от «радость»), согревой (от «греть»), утехой («утешительницей»), желью («желанной»), хотью («страстно желаемой, вожделенной»)[9]. Один только этот словесный ряд свидетельствует о глубине и тонкости супружеских отношений в Древней Руси, где жена занимала место горячо любимой, высоко ценимой, равной с мужем.

Вполне понятно, что в древнюю эпоху жизнь людей во многом определял жест. «Знаковое» телодвижение или поведение было тесно связано со словом, и потому их устойчивые сочетания позволяют раскрыть важные черты народного характера. Можно утверждать, что отношения между мужчиной и женщиной внешне были сдержанными, целомудренными. Резкие речи и движения считались наглыми – таково было исконное значение этого слова: «внезапный», «быстрый», «бесстыдный»[10]. Горячность, вспыльчивость (от слова пыл – «жар») разрушали мир, словно пожар, сжигали супружеские чувства, не потому ли слова гн-ев и о-гнь одного корня. Грех был связан с ощущением горя, горечи, от которой горело все внутри. Напротив, улыбка свидетельствовала о любви не только к лю́бому и любимой, но к людям вообще: у-люби́ть или у-лю́бити – древняя форма глагола «полюбить», достойным любви почитался всякий, «любой» человек.

Язык раскрывает не менее удивительное понимание дружбы, связанное с открытостью окружающему миру. Другом в древнейшие времена называли «другого», чужого, пришельца[11]. Его принимали как гостя, и он становился приятелем, при-ятным. При этом «врагом», во́рогом считали того, кто сам от-вращался, отворачивался от дружбы и мира и в итоге становился «отвратным», не-приятелем, «неприятным». Сходный смысл можно увидеть в слове гордый, находящемся в родстве с город и о-граждение: «гордым» называли того, кто сам себя от-гораживал от друга или от общины – древнерусской за-други.

Стыдливость, целомудрие были нормами поведения, о чём также свидетельствует язык. Снять на людях какую-либо часть одежды, дать увидеть обнаженное тело значило «осрамить», считалось по-зором (от «зреть, смотреть»), из-девательством над человеком (его публичным «раздеванием»). Изголятися над кем-либо («насмехаться», «глумиться»)[12] первоначально понималось как «показывать голое тело» и «зубоскалить». Даже слова «целовать», «лобызать» имели значение сдержанного приветствия, прикосновения губами к челу, ко лбу. Основой супружеских отношений была нежность, которую нельзя связывать лишь с негой – ласканием нагого тела. Можно допустить, что нагой первично относилось к «лишенному защиты, мягкому, ранимому», а «нежить» значило защищать нагое – «младенческое», «слабое» и лишь во вторичном понимании – «ласкать», «гладить нечто мягкое, обнажённое»[13].

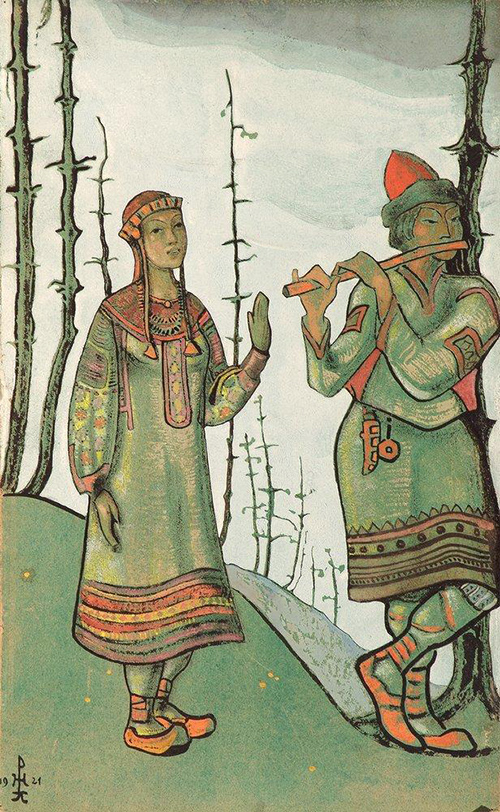

Одежда и головной убор женщины считались неприкасаемыми отчасти ещё и потому, что выполняли роль оберегов, они защищали не только от холода или от по-зора, но и от при-зора – от воздействия злых духов, от «сглаза». Священный орнамент из косых крестов, вышитых червленой нитью по выбеленному холсту или полотну, магически ограждал все «отверстия» одежды – опоясывал, часто в несколько рядов, ворот, запястья, полы, нижние края. В виде креса – косого креста – плели лапти и кожаные плетешки, завязывали онучи, защищавшие лодыжки, заплетали косы и изготовляли накосники, пеленали новорождённых и покойных, укутывали больных.

Одежда древних славянок была проста по покрою, как и у древних германцев, она внешне мало чем отличалась от мужской: те же сочетания белого и красного цветов, те же прямые, довольно свободные формы, те же ткани. Но у женщины платье – древняя роба, рубаха – было мягче и длиннее, узор на нем тоньше и богаче. Самым существенным отличием в одежде был обязательный женский головной убор. Наиболее простые и древние его виды представляли собою магический «покров» – полотенчатый кусок ткани (убрус, повой), закрывавший волосы и спускавшийся на плечи, спину и грудь. Позже головные уборы варьировались от плата (платка) до сложного сооружения, состоявшего из начельника с кичкой и кокошником, колтов, серёг, височных колец, свисавшей на лоб ряски из ниток речного жемчуга. Несомненно, эти украшения некогда имели двойной ограждающий смысл: их золото, серебро, бронза, самоцветные камни или крашеное стекло блеском привлекали светлые силы и отпугивали духов тьмы.

Самым древним и священным, хотя внешне очень простым украшением-оберегом считался крестовидный узор. Этот орнамент, унаследованный от индоевропейцев, сохранялся тысячелетиями. В Древней Руси его простейшие и сложные разновидности – «плетёнки» – покрывали утварь, посуду, входили составной частью в домовую резьбу. Прялки, детские колыбели, солонки, корзины и короба, посохи, вышитые края рушников-убрусов – всё было украшено, «защищено» знаками жизни и воскресения. Даже ограда вокруг изб и огородов, а также вокруг древнейших святилищ представляла собой воткнутые в землю «крест-накрест» жерди, была в первую очередь магической и лишь потом реальной изгородью.

Шитье жемчугом. Первая половина XVIII в.

Другим оберегом были опоясывающие элементы в сочетании с разнообразными подвесками: пояса и перевязи, венцы, венчики, налобные повязки, височные кольца, шейные гривны, разного вида ожерелья (бусы, мониста, пронизки, цепи и цепочки), наручи или обручи, перстни. Очень древнего происхождения был обычай носить, не снимая, червленую витую нить-поясок под одеждой, на голом теле – в быту русских крестьянок он сохранялся до начала XX века. Точно так же опоясывали красной нитью новорождённых, обвязывали им запястья и лодыжки.

Священные знаки косого креста и кольца, круга соединялись в «ограждающих» орнаментах – на жилище, одежде, домовой утвари, оружии – и в священных жестах. Ко временам предхристианства восходят православные обычаи благоговейного скрещивания рук на груди во время молитвы, перед святыней или крестообразного их складывания у покойных, «представших пред Богом». Во время таинств Купалы-Креса молодые парами вели хоровод вокруг обрядового костра, взявшись «рука об руку» – крестообразно. Это было древнее всенародное «обручение» – залог будущего нерасторжимого союза. Знаки круга и креса сочетались в одном из видов хороводного движения, когда руки всех участников сплетались «крест-накрест», защищая от злых сил. Их можно заметить и в старообрядческом перстосложении для совершения крестного знамения: указательный и подогнутый средний пальцы составляют косой крест, а три остальных соединяются и во имя Святой Троицы, и в древнее магическое кольцо.

Язык, наряду со знаком и жестом, закреплял нормы поведения. Слово сохранило и отклонения от этих норм. Так, можно видеть, что в древнерусском браке имелись отступления, главной причиной которых было бесплодие. В отличие от жены, наложницу, взятую «на ложе» для рождения детей, называли женима. Жена могла по взаимному согласию покинуть мужа, тогда её называли отпущенница, или попросту сбежать от него, «заблудить», «впасть в блуд». Корень последнего слова, видимо, восходит к пастушескому быту, оно породило в русском языке бранные выражения, в равной степени относимые и к мужчине и даже к жизни духовной, в частности к еретикам и богохульникам.

Замужество, крепкий брак считались должным делом, но не всем было суждено найти супруга. Девами называли не только молодых, но и тех, которые не вышли замуж. Они посвящали себя Богу и участвовали в религиозных таинствах, о чём может свидетельствовать индоевропейский корень dev/div, родственный древнеиндийскому deva (буквально – «небесный», от div – «сиять»), и праиндоевропейская основа deivo, давшая близкие формы для слова «Бог»: в древнеиндийском – Diaus, в древнегреческом – Θεόξ, в латинском – Deus; другой смысловой ряд ведет от этого корня к словам дивный и дивый («дикий», «девственный») – в значении «нетронутый», «свободный»[14]. Тот же смысл сохранился и в слове невеста – «неведомая», «нетронутая», «девственная».

Детство, девство, замужество, старчество – четыре главных этапа жизни древнерусской женщины, соответствующие подобным этапам жизни мужской. Не только девство, но и старчество отмечалось религиозным служением, в область которого входили ритуалы, связанные с деторождением и плодородием, оберегами от зол, порчи и болезней, приготовлением пищи. Наиболее значительной была роль женщины в погребальных и поминальных обрядах. Обмывание, обряжение и оплакивание умерших, посещение их могил связывалось с понятиями верной любви, прощания/прощения и «последнего долга». К обычаю поминок – непрестанного поминовения умерших, их воскрешения в памяти – восходят самые древние памятники русского фольклора, пронзительные по духовной напряженности образцы священной поэзии: молитвы, плачи, причитания:

Со восточной со сторонушки

Подымалися да ветры буйные,

Со громами да со гремучими,

С молоньями да с падучими.

Пала, пала с небеси звезда

Всё на батюшкову на могилушку <…>.

Расшиби-ка ты, громова стрела,

Ещё матушку да мать сыру землю!

Развались-ка ты, мать земля,

Что на все четыре стороны!

Откройся да гробова доска,

Распахнитесь да белы саваны,

Отвалитеся да ручки белые

От ретивого от сердечушка!

Обернись-ка, да мой родимый батюшка,

Перелётным ты, да ясным соколом, <…>

Прилети-ка ты, мой батюшка,

На свой, да на высок терем,

Ты послушай-ка, любимый батюшка,

Горе-горьких наших песенок <…>[15].

Этот плач по отцу, несмотря на позднюю запись, наполнен древнейшими представлениями о бессмертии души, способной по молитве близких воскреснуть и в виде «ясна сокола» (ясный – «огненный», «лучезарный», «горящий»)[16] воспарить в небе над родными местами, перед тем как устремиться в вечную обитель – к «ясну солнцу».

Этнографические публикации ХIХ–ХХ веков являются поздними, сильно искаженными отголосками древней обрядовой поэзии, носительницами которой в течение многих столетий – через все Средневековье до новейшего времени – оставались женщины. Их отношение к высшему началу было чуждо страха, дерзновенная вера не знала суеверных преград, молитва не останавливалась перед любым жизненным испытанием, перед «нечистой силой», перед самой смертью. Духовный подвиг матери, жены, сестры, дочери заставлял отступать зло мира.

В непрестанной мольбе о родных и близких женщина видела свое особое призвание. А высшим выражением древнерусской веры являлась любовь, вещим словом заклинающая смерть. Это была религия слова. К ней восходили истоки народной поэзии. Появившееся в V–VI веках н.э. само название словяне, словене означало «носителей и почитателей слова». Позже, по законам фонетики, в части славянского мира оно преобразовалось в славяне. Общаться с божеством для славян означало сл-ышать речь Бога и от-сылать ему свои молитвы: корень сл здесь тот же, что в сл-овяне и сл-ово. В помощь молитве призывались все стихии мира, его священные первоначала: свет, огонь, вода, земля, молния; растения, звери, рыбы, птицы… Молитвенное, священное слово всегда было «со властью»:

«Разрыдалась я, раба Божия Марья, в высоком тереме родительском с красной утренней зари, во чисто поле глядючи на закат ясна солнышка. Досидела я до поздней вечерней зари, до сырой росы, в тоске, в беде. Придумалось мне заговорить тоску лютую, кручину горькую. Пошла я во чисто поле, взяла свечу обручальную, достала плат венчальный, почерпнула воды из загорного студенца. Стала я среди леса дремучего, очертилась чертою прозорочною («волшебной», «заговорённой». – Прим. авт.) и возговорила громким голосом:

Заговариваю я своего ненаглядного дитятку над свежею водою, над платом венчальным, над свечею обручальною <…>. А будь ты, мое дитятко, моим словом крепким – в ночи и в полуночи, в пути и дороженьке, во сне и наяву – укрыт от силы вражия, от нечистых духов, сбережен от горя, от беды, сохранен на воде от потопления, укрыт в огне от сгорания.

А будь мое слово сильнее воды, выше горы, тяжелее золота, крепче горючего камня Алатыря, могучее богатыря <…>»[17].

Древняя молитва, сохранившаяся в виде позднейших плачей или заговоров, воспринималась женщинами как духовная брань, битва с силами зла, происходящая в местах их «разгула» – в «чистом поле», «среди леса дремучего», ночью. Та же вера заключена и в современной церковной поговорке: «Материнская молитва со дна моря достаёт».

Жизнь древнерусской женщины с малолетства и до старости представляла собою каждодневный труд в семье, в доме, на земле. Высшей точкой напряжения сил была страда́ – весенняя, посевная и особенно осенняя, уборочная, когда нельзя было терять ни часа времени, ни колоса от урожая. В эти дни «стараний-страданий» вся Русь вставала и ложилась затемно, оставляя для сна лишь несколько часов. Женщины своей радостной неутомимостью и звучными «жнивными» песнями умели воодушевить всех, превратить в праздник проклятый Библией «труд в поте лица своего». Вся община на жатву надевала лучшие наряды, женщины варили для всех «мирское пиво», песня и труд не прерывались, пока не был убран весь урожай:

Жали мы, жали,

Жали, пожинали –

Жнеи молодые,

Серпы золотые,

Нива долговая,

Постать широкая <…>[18].

Окончив жатву, в качестве оберега будущего урожая и самой нивы женщины оставляли в поле нескошенный пучок колосьев, завивая их в «бородку» (от слов борода, боронить – «оборонять», «ограждать»), после чего катались по жниву с целью восстановить силы, «которые земля взяла» во время страды:

Жнивка, жнивка,

Возьми себе колос,

Отдай мои силы!

С последними снопами жнеи шли по домам и пели древнюю славильную молитву:

Слава Тебе, Боже <…>,

Что в поле пригоже!

В поле копнами,

На гумне стогами <…>,

В клети закромами <…>,

В печи пирогами![19]

* * *

Археологические находки и фольклорные записи христианской эпохи несут на себе явные следы влияния церкви. В этот период особый «женский мир» русской культуры приобрел иные формы, но сохранил многие черты древних верований и прежнего величия. Столь органичное и животворное воздействие православия на народное сознание объяснялось тем, что новая вера отнюдь не была принята разом – в год летописного Крещения Руси при Владимире Киевском, а подспудно, в течение веков вызревала в недрах древнерусского предхристианства и продолжала развиваться дальше, приобретая яркие самобытные черты, значительно отличавшиеся от византийской ортодоксии.

Век за веком в средневековой Руси священство правило годовые службы по церковному календарю, а женщины вовлекали всех в круговорот естественной жизни. В центре плавного, «хорового» – от древнеславянского слова хоро («круг») – движения в те времена находился уже не седобородый жрец, а искусная «хороводница», посвятившая себя служению людскому миру. Это она каждую весну вводила в круг общинной жизни молодых, соединяя их руки и судьбы. На Радоницу в позе «Оранты» возносила в руках хлебный каравай и крашеное яйцо, по-женски добавляя к символу воскресения – символ жизни, к церковному слову истины – хлеб милости.

Свое высокое семейное и общественное положение женщина сохраняла до позднего Средневековья. Она самостоятельно вела торговлю, не уступала мужу в грамотности и даже посылала ему берестяные записки с «наказами», считалась достойной управлять государством, как киевская великая княгиня Ольга и новгородская посадница Марфа Борецкая, сражаться с врагами, как знаменитая Авдотья-рязаночка из народной легенды XIV века, могла превосходить по уму и образованию даже королей, как дочь князя Ярослава Мудрого Анна, вышедшая в 1051 году замуж за Генриха I (что положило начало новой французской династии – Капетингов)[20]. Волевая и красивая, сочетавшая ум с добротой, древнерусская женщина была способна и на мужское бесстрашие, и на жертвенную жалость к низшим («нищим»), и на самоотверженную любовь к детям – не только своим, но и ко всем людским чадам – тем, кого нужно чаять и щадить.

Она первая в дни празднеств сменяла всеобщую, доходившую до суровости аскетичность неудержимым весельем, которое само по себе было лишь стихийным проявлением силы и здоровья: быть в(е)-сёлым значило быть «в силе». Готовая всё выдержать во имя любви и долга, женщина не была рабой ни своего мужа, ни своих страстей. Вера и внутренняя свобода помогали ей не только вынести неисчислимые муки ига, иноземных нашествий, междоусобиц, голода, моровых поветрий, стихийных бедствий, но и поддержать супруга, брата, сына, отца, сохранить семью и род.

Монашеская книжность, весьма скупая на похвалы «мирским людям» и женщинам, оставила целую вереницу их прекрасных образов: Ярославна из «Слова о полку Игореве», мудрая дева Феврония из удивительной «Повести о Петре и Февронии Муромских» или «долготерпевшая» Марковна – жена протопопа Аввакума, нёсшая до самой смерти мытарства и гонения за «истинную веру».

Женщины вносили особый вклад в средневековую культуру: сохраняли древние сказания и колыбельные песни, народные молитвы и заговоры, игры и загадки, былины и старинные церковные распевы. Их искусным рукам принадлежат златошвейные одеяния светской и церковной знати, тончайшие пелены и жемчужные кружева, священнические ризы, монашеские облачения, восхитительные вышитые иконы.

Особая женская святость обогатила духовный облик церкви. Собственно русские по происхождению святые – это просветительницы, праведницы и проповедницы: таковы святая равноапостольная княгиня Ольга (X век), преподобная Ефросиния Полоцкая (ХII век), преподобная Юлиания Лазаревская (XVII век)… Их святость сочетала стойкую веру с мудростью, с любовью к «божьему миру» и его красоте. Сходные черты были присущи и героиням русского фольклора Елене и Василисе «Премудрым» – правда, их сказочные качества связаны не только с призывом к справедливости и милосердию, с вещим предсказанием и советом герою, но и с «волшебным» врачеванием, с оградительной властью над природой и всеми злыми силами.

После принятия христианства общая для мужчин и женщин древнерусская культура стала распадаться на устную, народную, где мужское начало всё более становилось вторичным, и церковную, письменно-книжную, из которой женщина упорно изгонялась. Несмотря на это, найденные на северо-западе Руси берестяные письма говорят о грамотности многих горожанок ХI– ХIII веков. Общее число «женских» посланий составляет около десятой их части, и именно эти берестяные письма «отличаются повышенной эмоциональностью, особой яркостью языка»[21]. Вот любовное послание на бересте неизвестной новгородки XI века, найденное в 1993 году:

«Я посылала к тебе трижды <…>. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату! Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе? А тебе, я вижу, не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под [людских] глаз и пришёл <…>. Буде даже я тебя по своему неразумению задела, если ты начнёшь надо мной насмехаться, то судит [тебя] Бог и моя худость»[22].

Эта далекая предшественница пушкинской Татьяны разрушает множество предрассудков в отношении древнерусской женщины, помогает понять её истинные представления о достоинстве и свободе.

Следует признать важную, «ограждающую», роль женщины в народной средневековой культуре, которая слишком часто была вынуждена укрываться от гонений монашествующих «просветителей» и неистовых обличителей в «женском мире» – полном детских голосов, звуков веселого праздника и красок живой природы. Главными хранительницами архаической культурной триады слово-образ-обряд являлись именно женщины, точно так же, как в советскую эпоху они сохранили живым русское православие. В этот, уже почти забытый мир мужчина входил всё реже, оказываясь стеснительным гостем или робким соучастником. Но никого не могла оставить равнодушным красота, сердечная сила и пронзительный лиризм «женских» обрядов и песнопений, создававших годовой круг празднеств – Коляда, Масленица, Радоница, Крес-Купала, Русалии, Зари, Осенины, Деды.

В «низовой» и якобы «темной» народной вере красота и чинность обряда выражали древнее понимание лада – жизненной гармонии, она пронизывала каждодневный быт, создавала просветленный образ семьи, рода, земли, соединялась с величаниями всему живому, любовными песнями, детскими играми, плачами по умершим.

Не следует преувеличивать различие «мужских» и «женских» начал в русской культуре прежних эпох: строгой границы между ними не было. Не стоит видеть в делении средневековой культуры на церковно-книжную и устно-народную черты русского «двоеверия». Необходимо отметить другое: способность женщины выявить в формах народной культуры «человеческое» начало христианства, оставляя «мужскому чину» богословскую, учительную роль. В русской духовной традиции две природы Бога, двойная природа Церкви, двуначалие культуры оказывались в конце концов примирёнными. Им суждено было существовать вместе, как совместно, в союзе любви, были призваны жить мужской и женский «пол» – обе половины людского рода.

Истовая любовь женщины к Богу, человеку и живому миру, верность родовым началам и древним заветам позволили сохранить глубинные основы русской культуры, не утерять веру в её жизнеспасающую красоту, в её «вечную женственность».

Март 1995 года, Париж

* Первая версия опубликована под названием «Женщина в Древней Руси» в сб.: Русская женщина и православие. СПб.: Ступени, 1996. С. 145–158.

[1] Цит. по: Полторацкая М.А. Русский фольклор. Нью-Йорк, 1964. С. 54.

[2] Нидерле Любор. Славянские древности. М., 1957. С. 158.

[3] О слове krasa см.: Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. Вып. 12. М., 1985. С. 97; о слове крес, крёс см.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1989. Т. 2. С. 190, 192.

[4] См.: Байдин В.В. «Солнечное коло» восточных славян // Наука и жизнь. 1994. № 1. С. 34–42; он же. Краса всесветлая (древнерусская космология) // Роман-газета (юношеская серия). 1989. № 10–11. С. 428–454, то же, сокр. вар.: Славяне. Специальный выпуск. М., 1992. С. 56–60.

[5] См.: Dictionnaire étymologique de le langue latine. Paris, 1985. Р. 270.

[6] Цит. по: Полторацкая М.А. Русский фольклор. С. 73.

[7] Там же. С. 74.

[8] Индоевропейская основа mã («хватать, ловить» > «иметь») прослеживается в словах ряда языков со значением «мать»: древнеиндийское mãtã, авестийское mātar, древнегреческое μήτηρ, μάτηρ, латинское mãter. См.: Этимологический словарь славянских языков. Вып. 17. М., 1990. С. 259.

[9] См.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. М., 1964–1973. Т. IV, 1973. С. 271.

[10] См.: Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Вып. 10. М., 1983. С. 49.

[11] Фасмер приводит ряд индоевропейских соответствий к родственным словам: «друг» (старославянская форма дроугъ), «дорогой» и «другой»: литовское draugas – «спутник, товарищ», авестийское draoga – «ложь», «обман», древнеисландское draug – «привидение», «оборотень» (Фасмер М. Этимологический словарь… Т. I. С. 541, 543). Можно предположить, что первоначально «другом», «другим» восточные славяне называли тень человека, идущую рядом, двойника-предка в виде духа.

[12] См.: Словарь русских народных говоров. Вып. 12. Л., 1977. С. 115.

[13] Эти два слова близки этимологически. Древнерусское нагъ и древнеиндийское nagnás, «голый», с одной стороны, и соответственно нѢга и snéhas, «гладкость» – с другой (Фасмер М. Этимологический словарь… Т. III. С. 56). Производный от нега глагол «нежить» имел первичные значения «ухаживать», «беречь», а нежный значило «тонкий», «мягкий», «рыхлый» (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб.; М., 1912. Т. 2. С. 1458).

[14] См., напр.: Мифы народов мира. Т. 1–2. М., 1982. Т. 1. С. 359, 377, 463.

[15] Цит. по: Полторацкая М.А. Русский фольклор. С. 84–85.

[16] Древнерусское яснъ и праславянское (j)esnъ родственны древнеиндийскому yáças – «великолепие», «блеск». (См.: Фасмер М. Этимологический словарь… Т. IV. С. 565–566.)

[17] Цит. по: Полторацкая М.А. Русский фольклор. С. 88–89.

[18] Цит. по: Русская народная поэзия. Обрядовая поэзия. Л., 1984. С. 177.

[19] Цит. по: Русская народная поэзия. Обрядовая поэзия. С. 182.

[20] См.: Raymond de Pointilly. Guide des Russes en France, 1990. Р. 23.

[21] Зализняк А.А. Участие женщин в древнерусской переписке на бересте // Русская духовная культура: сб. / Под ред. Луиджи Магаротто и Даниелы Рицци. Università di Trento, 1992. P. 127, 138.

[22] Цит. по: Янин В.А. Новое в археологии России // Знание–сила. 1995. № 5; см. то же: http://ru. wikipedia.org/wiki/ Любовное письмо и http://gramoty.ru/index.php?act=full&id=770