№ 59-2016-3 |

Наталья Хмелевская, Рита Вебер _________

У меня есть какая-то неискореняемая память сердца и, в силу её, уважение к прошедшему, с которым связаны дорогие воспоминания, и к лицам, соприкасавшимся с ним.

А.И. Герцен – И.С. АксаковуСтрашно устаешь иногда с чужими, кажется – вот и симпатия и такие сходные рассуждения…

а посмотришь глубже – делается страшно.

А.И. Герцен – М.К. РейхельЧитал Герцена… Наша интеллигенция так опустилась, что уже не в силах понять его. Он уже ожидает своих читателей впереди. И далеко над головами теперешней толпы передает свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их.

Л.Н. Толстой. Из дневника

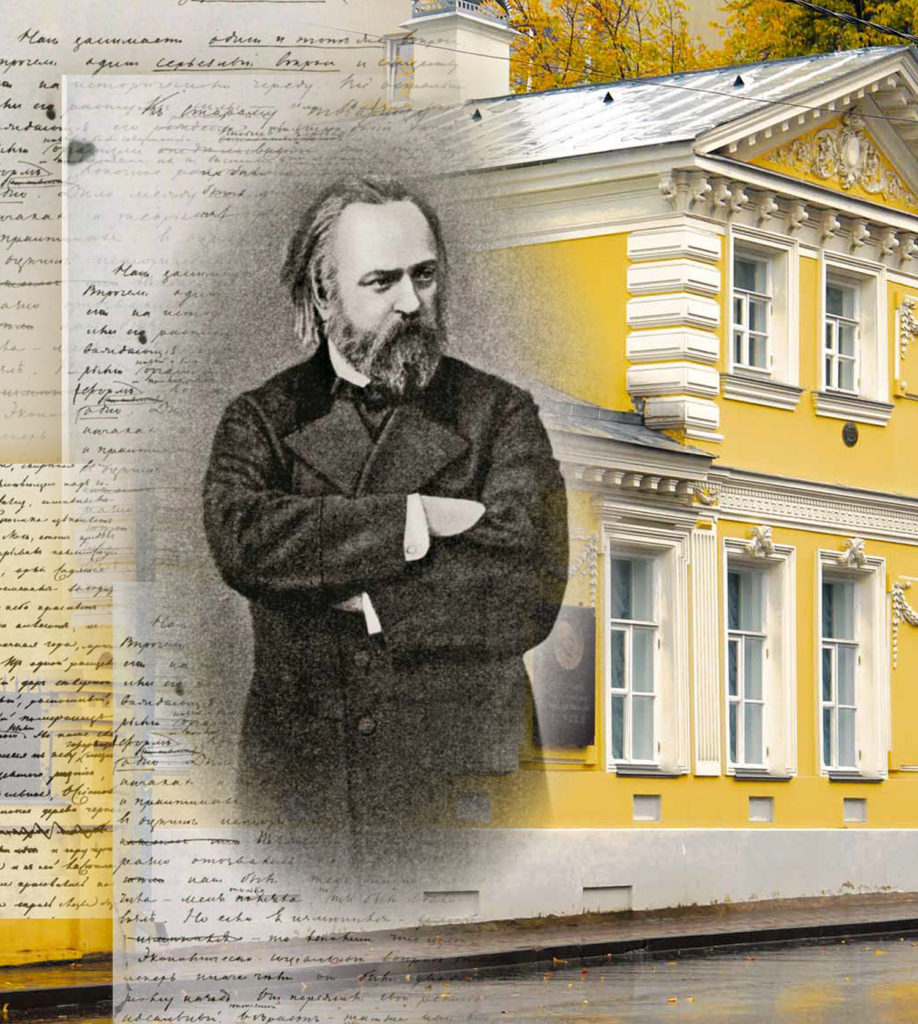

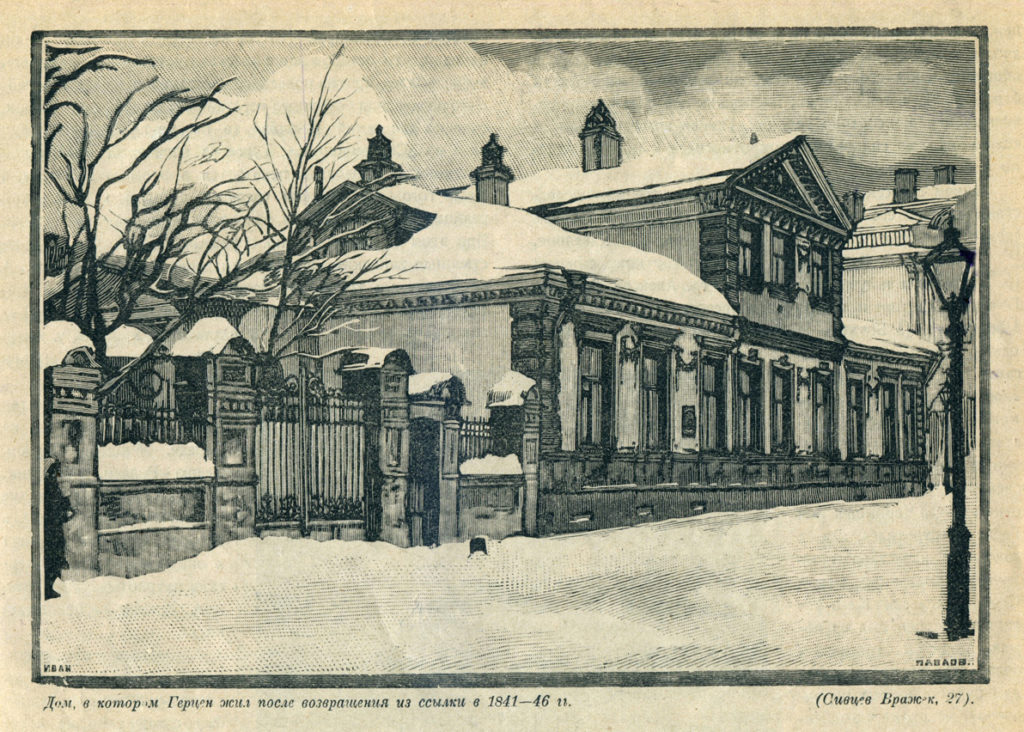

В 2016 году мемориальному Дому-музею Александра Ивановича Герцена, где находится единственная в мире историко-литературная экспозиция, посвященная его судьбе и творчеству, исполнилось 40 лет. Музей был создан в 1976 году в Москве на Сивцевом Вражке, в старинном особняке, где Александр Иванович провел три года накануне отъезда из России. Дом-музей Герцена – один из отделов Государственного литературного музея, в состав которого входят мемориальные дома и квартиры Лермонтова, Достоевского, Чехова, Пастернака и многих других известных русских писателей.

С 1987 года у музея появилась возможность установить потерянные контакты с потомками А.И. Герцена, они стали друзьями, помощниками и бескорыстными дарителями. В фондах музея многие сотни редчайших экспонатов: неизвестные автографы писем Герцена, его личная тетрадь, семейные портреты, фотографии и литографии, книги с его дарственными надписями. Памятные вещи членов семьи и их переписка составляют почти четыреста единиц хранения – письма, реликвии, свыше ста неизвестных рисунков Натальи Герцен, дочери писателя, и многое другое. В апреле 2016 года в Москву приехали представители многочисленного рода А.И. Герцена, исследователи и почитатели его философского и писательского таланта, Майкл и Маргарита Герцен (США), Наташа Юзер-Герцен и Бернар Юзер (Швейцария). За сорок лет у праправнуков русского писателя выросли внуки, они привезли с собой своих детей. Майкл Герцен говорит, что Москва, Сивцев Вражек стали точкой опоры для всей огромной, разбросанной по свету семьи Герцена.

Не о каждом мемориальном музее можно сказать, что он живой. Дом Герцена живет насыщенной, полнокровной, содержательной жизнью, он давно стал местом встречи и семейных дружб старой Москвы, клубом общения людей, которые приходят сюда по любви. У них свой культурный код, своя память сердца. Бессменная хозяйка Дома Ирена Александровна Желвакова, энтузиаст и подвижница, автор многих книг о Герцене и его окружении, встречает гостей.

Юбилейная выставка знакомит с историей музея, его хранителями, сотрудниками, друзьями. Фотографии и афиши напоминают о многих, единственных в своем роде, встречах, научных дискуссиях, концертах. В небольшом конференц-зале тесно, тепло, празднично, здесь легко дышится, и Александр Иванович, в удобном кресле, смотрит на нас с портрета.

Сегодня, 6 апреля, у него день рождения, ему хорошо и спокойно среди близких по духу людей. В зале – историки, филологи, философы, журналисты, люди искусства; много знакомых лиц: Игорь Волгин, Александр Архангельский, Сергей Юрский… Гарри Бардин пришел показать новый фильм «Слушая Бетховена», поэт Вероника Долина принесла с собой гитару. В юбилейной встрече и работе международной конференции «Герцен – Музей – Герцен. Взгляд из ХХI века» приняли участие директор Литературного музея Дмитрий Бак, доктор философских наук Алексей Кара-Мурза (Институт философии РАН), исследователи творчества Герцена из Санкт-Петербургского университета, МГУ, университетов США и Европы, сотрудники Госархива РФ, Дома Русского зарубежья имени А.И. Солженицына, многих музеев и библиотек.

«Не читайте предисловия!»

На недавнем библиотечном форуме, посвященном детской литературе, одна из участниц, заслуженный работник культуры России, в перерыве рассказывала коллегам: «Фонды у нас старые, сами знаете. Когда я выдаю детям книги “по программе”, сразу предупреждаю: не читайте предисловия!» «Почему?» – заинтересовался кто-то. «Все изменилось», – последовал лаконичный ответ.

Этот эпизод вспомнился не случайно.

В одной из публикаций 1960 года читаем: «Труды В.И. Ленина дают ключ к исследованию самых трудных, самых сложных сторон деятельности А.И. Герцена, ибо в этих трудах вскрыты противоречия во взглядах А.И. Герцена и вместе с тем рельефно выделено…» и т.д. А вот предисловие к «Былому и думам» издания 1976 года: «Десятилетия, отделяющие нас от Герцена и его времени, не только не ослабили благодарной памяти о великом демократе и революционере в нашем народе, но, наоборот, приблизили его облик к советским людям, счастливым современникам и участникам исторических побед социализма и коммунизма». Подобных предисловий в не столь отдаленные времена написано великое множество.

Человеческие пути дальше и сложнее, пути насилия коротки и казисты. Для того, чтоб их употреблять, надобно иметь отсутствие сердца, очень ограниченный ум и совсем неограниченную власть <…> бездарностью и ограниченностью можно наделать чудеса нелепостей и Бог знает что загубить.

А.И. Герцен. Письма к противнику

Но все изменилось. Английский исследователь творчества Герцена Айлин Келли уже в 2002 году отмечала «скорее реформистскую, нежели революционную» суть его подхода к социальным переменам, согласно которому людей нужно не переделывать по выкройкам утопистов, а уважать такими, каковы они есть, и при этом по возможности ликвидировать препятствия, мешающие им развиваться. Среди современников у Герцена последователей не было, а советские толкователи исказили его мысли до неузнаваемости. В наши дни подлинный голос Герцена зазвучал вновь.

Историк, пушкинист, автор многих книг о декабристах и исследователь творчества Герцена Натан Эйдельман писал в 1987 году: «Герцен мне помог в жизни не меньше, чем самые близкие друзья. Занимался и занимаюсь им по любви… В школе и университете Герцена я не читал – проходил. Да и не Герцена проходил, а некоего БЕЛИНСКОГОГЕРЦЕНАОГАРЕВАЧЕРНЫШЕВСКОГОДОБРОЛЮБОВАПИСАРЕВА, который был по специальности РЕВОЛЮЦИОННЫЙДЕМОКРАТСОЦИАЛИСТУТОПИСТФИЛОСОФМАТЕРИАЛИСТ. Словом, в числе немногих поступков, которыми горжусь, числю то обстоятельство, что, уже выйдя из студентов, все-таки Герцена прочитал… И еще раз повторю: прочел Герцена и горжусь, что преодолел заговор нескольких десятков специалистов, использовавших свои могучие способности для возбуждения во мне ненависти к Герцену и “близнецам”. Нет, не ненависти. Ненависть, как всякая крайность, соседствует с интересом. Хуже ненависти – скука (а может, и в самом деле была тут неосознанная “сверхзадача” – ослабить внимание к мыслителям за счет отделки их под суррогат?)».

Эту цитату напомнил участникам конференции в Доме Герцена почетный профессор Женевского университета Жорж Нива. Освобождение взглядов, философии и самой личности русского писателя и мыслителя от идеологической патины стало лейтмотивом научного международного форума.

Герцен-публицист: свободная трибуна

Актуальность Герцена во все времена неоспорима, считает профессор, доктор филологических наук Санкт-Петербургского университета Людмила Громова. Тема ее доклада – «Уроки Герцена-публициста на злобу дня: предвидение или историческая неизбежность?». Сегодняшний юбилей музея – повод, отказавшись от идеологических клише, которые закрепились в XX веке, внимательно вчитаться в его публицистику и попытаться оценить двуединую суть его философской, духовно-нравственной, гражданской позиции, проследить эволюцию взглядов, осмыслить его оценки, идеи и предостережения. «Я не мастер в искусстве прорицания», – говорил Герцен о себе. Однако, размышляя об «общей жизни человечества», он видел далеко вперед, и проблемы, которые он ставил, вернулись в современную повестку дня в новых исторических условиях. Вслед за Герценом-публицистом мы вновь задумываемся о выборе между революцией и реформами, о свободе и ответственности, о централизации власти и развитии самоуправления, о консолидации общества и диалоге с властью, о России и Западе.

Общеизвестно, что современники обвиняли Герцена в недостаточной революционности – сначала радикально настроенная «Молодая Россия», потом Бакунин, а впоследствии Ленин, который оценивал его эволюцию как либеральные колебания. Другие современники, либералы-западники, упрекали Герцена в излишнем радикализме; постоянными оппонентами были славянофилы. Его критиковали слева и справа, но позицию Герцена было бы неправильно объяснять непоследовательностью или мягкотелостью. Это, напротив, сила разума, «трезвость и честность», способность критически оценивать текущие события, сопоставляя их с историческим опытом.

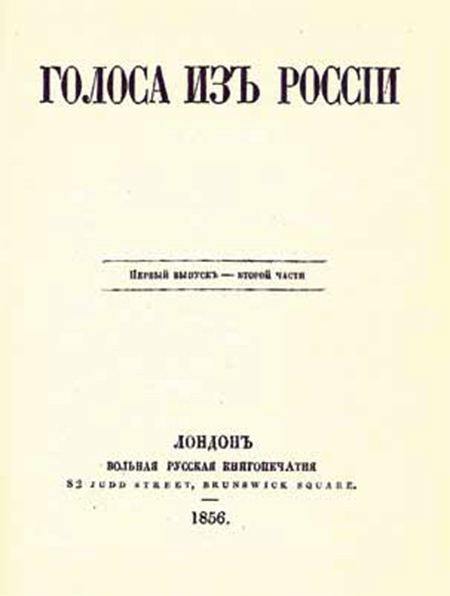

Вольная печать Герцена-эмигранта давала возможность, нарушив многолетнее молчание, высказаться и единомышленникам, и оппонентам. Сборник «Голоса из России» стал свободной трибуной дискуссий и независимых мнений. И такого рода актуальных откликов на запросы времени в его издательской практике было немало. При этом в редакционном предисловии к известному «Письму из провинции» Герцен подчеркивает: «Мы расходимся с вами не в идее, а в средствах; не в началах, а в образе действования. Вы представляете одно из крайних выражений нашего направления». Герцен отвергал призыв к «топору», «пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора». В основе его убеждений лежал трагический опыт Европы 1848 года. «Я не умер, но я состарился», – вспоминал те дни Герцен. «Июньская кровь взошла у меня в мозг и нервы, я с тех пор воспитал в себе отвращение к крови, если она льется без решительной крайности».

«Чем сильнее государство, тем слабее лицо»

Стержень философии Герцена, по мнению доктора философских наук Алексея Кара-Мурзы, – приоритет «свободы лица». Это принципиально отличает свободу Герцена от свободы социализма, он почти всегда говорит о «лице», о свободной личности, а не о классе. Защитник человеческого в человечестве, Герцен хотел очеловечить Россию.

Западничество и либерализм – разные вещи. Можно сказать, что Герцен в первую очередь был либералом и уже во вторую – западником. И то не всегда. В русской истории его интересовали принципиальные вопросы в связи с фигурой Петра. Какая свобода? Для кого? От кого? За счет кого? Что сделал Петр Первый не с Россией, а с русским человеком? С русской личностью? Да, признает Герцен, Петр задал мощный импульс в великом намерении приобщить свою страну к западному уровню человеческого развития. Кара-Мурза обращает внимание на рефрен «человеческое» – определение очень значимое для философии XIX века. Молодой Герцен резко критиковал петровскую практику «варварской борьбы против варварства». Насильственная наружная европеизация из-под кнута ведет не к свободе личности, а к утрате последних остатков русской свободы, к совершенному отсутствию человечности внутри. Герцен много раз формулирует, оттачивает эту мысль: «Нельзя навязывать свободу “сверху”», «Взять неразвитие силой невозможно», «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри», «Великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей».

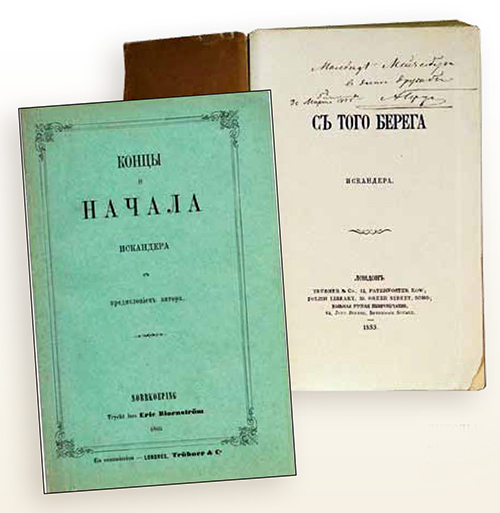

Нестандартность мышления Герцена состояла в том, что он, безусловный европеист по культуре, указывал на издержки и опасные следствия принудительной и потому поверхностной европеизации России. Однако отход от прямолинейного западничества не означал перехода в славянофильский лагерь. Главный критерий его оценок оставался все тот же – «свобода лица» в обществе как условие саморазвития. «Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, – говорит он в работе “С того берега” (1849), – самобытность – за крамолу; человек пропадал в государстве». Герцен формулирует знаменитый парадокс, который потом часто использовали русские антизападники: «Рабство у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо». Человеческая личность в России оказалась стиснутой двумя формами несвободы – принудительной азиатчиной старой Московии и принудительным европеизмом послепетровской России: «Кнутом и татарами нас держали в невежестве, топором и немцами нас просвещали, и в обоих случаях рвали нам ноздри и клеймили железом».

В литературе о Герцене один из ключевых моментов – «разочарование в Европе». Что же так неприятно поразило его при встрече с европейской цивилизацией? В работе «Концы и начала» (1862) он пишет: «Я с ужасом, смешанным с отвращением, смотрел на беспрестанно двигающуюся, кишащую толпу, предчувствуя, как она у меня отнимет полместа в театре, в дилижансе, как она бросится зверем в вагоны, как нагреет и насытит собою воздух… Люди, как товар, становились чем-то гуртовым, оптовым, дюжинным, дешевле, плоше врозь, но многочисленнее и сильнее в массе. Индивидуальности терялись, как брызги водопада, в общем потопе».

Герцен первым уловил «за пестрыми декорациями» внутреннюю болезнь, проблески грядущих тоталитарных форм цивилизации, культ упрощения, возросший там, где европейские принципы свободы утрачивали свой иммунитет под натиском «массового общества». Эти размышления, кстати, созвучны опасениям классических западных либералов. По сути, Герцен стал одним из первых европейских мыслителей, кто вслед Джону Стюарту Миллю, задолго до Хосе Ортега-и-Гассета, Э. Фромма и Х. Арендта подверг критике явления, которые позднее были названы «бегством от свободы».

Во времена, когда претензию на свободу личности высказывало лишь образованное меньшинство, либеральный аристократизм был естествен и оправдан. «Я не моралист и не сентиментальный человек; мне кажется, если меньшинству было действительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни в прошедшем оправдана, – писал Герцен. – Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтобы сделать возможным Гёте, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина». Но защитники привилегий узкого меньшинства (в том числе и на свободу) оказались в тупике и смятении, когда на авансцену истории явился – «не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиях, а на самом деле» – «работник с черными руками, голодный и едва одетый рубищем. Этот “несчастный, обделенный брат“, о котором столько говорили, которого так жалели, спросил наконец, где же его доля во всех благах, в чем его свобода, его равенство, его братство».

Разочаровавшись в современной ему Европе, Герцен вовсе не отказывается от принципов «свободы лица» и вместе с западными мыслителями настойчиво ищет пути разрешения кризиса жизни и сознания. Он снова и снова подчеркивает, что преодолеть наружное рабство можно только путем внутреннего освобождения человека, что все зависит от способности свободных личностей противостоять давлению среды и принудительной нивелировке. Главное достоинство герценовской мысли – приоритет открытости и вероятностности истории перед верой в заранее сконструированный общественный идеал («В истории все импровизация»).

Русская община, полагал Герцен, имеет шанс (именно шанс – не более!) стать фундаментом, моделью «очеловеченной собственности», народного низового самоуправления и представительства: «Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное самоуправление (self-government) по городам и всему государству, сохраняя народное единство, – вот в чем состоит вопрос о будущем России». Герценовский расчет на общинное самоуправление как прообраз будущего гражданского общества был еще одной попыткой ответить на главный вопрос: как в России пройти между Сциллой реакции и Харибдой революции? Как уберечь на этом пути человеческую личность и ее достоинство?

Герцен был абсолютно русским человеком и, несмотря на собственную гениальность, вполне подпадал под им же самим сформулированное гениальное определение русскости: «Нам хочется алхимии, магии, а жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами».

В фокусе полемики о судьбах России

Директор Литературного музея Дмитрий Бак назвал конференцию в Доме-музее Герцена масштабным историческим событием и пообещал, что доклады и сообщения, прозвучавшие на ней, будут опубликованы в юбилейном сборнике. Спектр тем, обозначенных участниками форума, необычайно широк, под стать самому писателю, который умел жить «во все стороны» и дерзнул «попробовать свои силы на свободе, порвавши все путы, связывающие на Руси каждый шаг, каждое движение».

Герцен-публицист и его концепция свободы, Герцен и Грановский, Герцен и Бакунин, Герцен и русский язык; «Вокруг Герцена (по материалам III отделения)», «Герцен в коллекции В.Ф. Лугинина», «О финансах Герцена и их роли в судьбе семьи», «Тайный корреспондент Герцена Н.А. Траверсе», Герцен в Ницце… «Все началось с Вятки, – утверждает директор Кировской научной библиотеки Н.П. Гурьянова. – Именно отсюда Александр Иванович писал друзьям: “Вы, господа, не знаете России, живя в центре…” Интересное сообщение сделала Корин Амашер (Женевский университет). Оказывается, Лев Каменев, кроме всего прочего, был одно время директором Института мировой литературы и исследовал творчество Герцена, пользуясь дореволюционными источниками. Океанограф В.И. Сычев напомнил участникам конференции об одной из трагических страниц семейной жизни Александра Герцена. Он рассказал о недавней экспедиции по линии ЮНЕСКО на Гиерские острова, возле которых в 1851 году в кораблекрушении погибли Луиза Ивановна, мать Герцена, и его младший сын глухонемой Коля.

На форуме обсуждались и проблемы музееведения, исследовательская, хранительская и публикаторская работа. Старший научный сотрудник музея С.Р. Головко представила альбом-каталог «А.И. Герцен и Н.К. Огарев и их окружение»; И.А. Желвакова – свою новую книгу «Из жизни одной идеалистки. Феномен фрейлейн фон Мейзенбуг». Героиня этой книги, мемуаристка, поборница эмансипации, переводчица «Былого и дум» на немецкий, экзальтированная «душеприказчица великих идей», стала соединительным звеном в неожиданной связке судеб Герцена, Вагнера, Ницше, Р. Роллана. Академик РАО Н.И. Михайлова рассказала о юбилейных программах к 250-летию Н.М. Карамзина и 250-летию «парнасского отца» А.С. Пушкина, Василия Львовича Пушкина, у которого теперь есть свой музей.

Французский историк литературы Жорж Нива выразил восхищение мемориальными литературными музеями в России. Такого бережного, почти семейного отношения к писателям, как к самым близким людям, нет нигде. Вы умеете любить своих классиков, сказал он. Свое выступление Жорж Нива посвятил анализу работ Исайи Берлина, одного из авторитетных на Западе историков-русистов. Сам Нива, будучи студентом Оксфорда, слушал его лекции о русских мыслителях.

И. Берлин – уникальная фигура, родился он в Риге, детские годы провел в Петрограде. Он встречался с Анной Ахматовой и Пастернаком, знал русскую литературу и «загадочную русскую душу» фактически изнутри, при этом оставаясь европейцем. Его внутреннее понимание России и русской культуры оказалось бесценным для западных ученых. Вместе с тем для отечественного читателя и историка его исследования вдвойне интересны, так как позволяют увидеть русскую культуру как бы со стороны.

Творчество Герцена Берлин рассматривает через призму двух измерений свободы: свободы от и свободы для, задавшись вопросом, в какой момент у человека и народа появляется право восстать против своей родины, против тирана.

Берлин считал, что русские не создали собственной философской школы. По его мнению, два фактора предопределили ход истории XX века – развитие естествознания и великие идеологические потрясения. Герцена вдохновляла утопия Руссо, которую он перенес на русского крестьянина: «…где-то там – в России – живет неиспорченный человек, крестьянин, обладающий еще не исчерпанными способностями и не зараженный развращенностью и искушенностью Запада».

Авторитет Герцена в Европе XIX века был чрезвычайно высок – выше, чем у кого бы то ни было из русских на Западе. В конце 1850-х – начале 1860-х годов он был признанным лидером всех здоровых, просвещенных, культурных и гуманных сил в России. Его политические идеи уникальны не только по российским, но и по европейским стандартам. Они давно уже вошли в контекст русской общественной мысли: либералы и радикалы, народники и анархисты, социалисты и коммунисты – все объявляли его своим предтечей. Но то, что живо и по сегодня из всей его беспрестанной и бурной деятельности, это не система или доктрина, полагает И. Берлин, а томик эссе, несколько замечательных писем и необычная амальгама воспоминаний, наблюдений, нравственного пафоса, психологического анализа и политических заметок в сочетании с большим литературным талантом, который и обессмертил его имя. Остается прежде всего его страстный и неувядающий темперамент, чувство движения природы и ее непредсказуемых возможностей, которые он ощущал настолько глубоко, что даже его чрезвычайно богатая и гибкая проза не в состоянии выразить это полностью.

Портрет Герцена работы Исайи Берлина, считает Жорж Нива, – это лишь левый лик, одна сторона «лица», поскольку контекст исследования неполон, не обозначены позиции Леонтьева, Соловьева, Лескова… «У них и у нас, – говорил Герцен по этому поводу, – была одна любовь, но неодинакая <…> И мы, как Янус или двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно». «Странное положение мое, – писал он в дневнике, – какое-то невольное juste milieu (двойственность) в славянском вопросе. Перед ними я человек Запада, перед их врагами человек Востока. Из этого следует, что для нашего времени эти односторонние определения не годятся». Сравнивая исследования И. Берлина и Н. Эйдельмана, Жорж Нива отмечает, что Герцен Берлина больше похож на самого Берлина, потому что Берлин был историком идеи, а не историком в чистом понимании этого слова. Тут важен именно контекст времени, система ценностей прошлого. Эйдельман заполняет эту лакуну в своих изысканиях, подтверждая духовную связь Герцена с Россией, от которой тот никогда не отказывался.

«Узок круг тех, кто умеет мыслить широко»

«Былое и думы» – вершина творчества Александра Герцена. Это источник актуальных смыслов, ноев ковчег идей, деяний, наблюдений зрелого ума, пророческих «припоминаний» и прозрений. Это листы дневника, исповедь, памфлет, язвительная ирония и веселый смех («так шутил только Вольтер во время оно»), диалоги, литературные портреты, умозрения и строгие исторические факты – весь накал духовного противоборства и творческого взаимообмена, всю «энергию заблуждения», весь опыт своего века Герцен сохранил и оставил нам во спасение, с надеждой на пробуждение «дремлющих сил» России и верой в то, что жизнь человечества «через естественный закон противуположения» разовьется «в фазу человеческую, в фазу гармонии».

В программе конференции не было отдельного доклада о «Былом и думах», но смыслы и тональность этой книги, ее «энергическая сила» отзывались во многих выступлениях. У Герцена все шло от естества, свободная натура требовала свободного диалога, новой формы, которая «нигде не шнурует и нигде не жмет». Одна из лондонских газет писала, что Гёте мог бы увидеть в этой книге прообраз будущей универсальной литературы. Сам Герцен объяснял в предисловии, что «Былое и думы» «не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Это летопись «мучительного пробуждения русского самосознания», в которой очень личное, глубоко прочувствованное повествование о семейной драме нерасторжимо сплетено с историей России, а за Россией, «…за нами, как за прибрежной волной, чувствуется напор целого океана – всемирной истории».

«Очень поучительно читать его теперь», – говорил сто лет назад Лев Николаевич Толстой. И этим же ощущением новизны и свежести от книг и мыслей Герцена делились участники конференции.

Расширение сознания молодого Александра Герцена началось в студенчестве. На физико-математическом отделении Московского университета он, по его признанию, обрел «методу», которую считал «важнее всякой суммы познаний». Высоко оценивая роль естественных наук и философии, Герцен резко отзывался о квазиученых, о формалистах, которые, «“так и сяк” поднявшись в сферу всеобщего», не чувствуют потребности выйти в реальную жизнь и не пытаются изменить ее к лучшему. Деяние, по мысли Герцена, – существеннейшая характеристика личности. «Меня манила даль, ширь, открытая борьба и вольная речь, я искал независимой арены, мне хотелось попробовать свои силы на воле», – вспоминает он свое воодушевление, когда в 1846 году с него сняли полицейский надзор и выдали заграничный паспорт.

Он верил в силу вольного неподцензурного слова: «У народа, лишенного общественной свободы, литература – единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести». И еще: «Мы не врачи, мы боль; что выйдет из нашего кряхтения и стона, мы не знаем, но боль заявлена». С детства «оставленный на собственные силы», Герцен выбрал путь свободы, стал господином своей судьбы и инициатором русской гласности.

Слова о гранитном самостоянии личности относятся к Герцену в полной мере, однако книгу «Былое и думы», равно как и письмо-завещание «К старому товарищу» (1869), написал вовсе не триумфатор. Это исповедь человека, который прошел череду духовных кризисов, когда казалось, что «уже не семья, а целая страна идет ко дну, а с ней, может быть, и век, в котором мы живем». Без этих книг, говорил Юрий Карякин, «нельзя было входить в жизнь (и сейчас нельзя)». Обыденное сознание не способно вместить исповедь Герцена, оценить в полной мере масштаб Герцена-политика, публициста, гражданина, духовно-нравственный посыл его прозы. Но нельзя не отозваться, если у тебя есть сердце, его семейной драме. А уж сердце само поведет в лабиринты пространства Герцена-мыслителя.

«Пропаганда наша удалась, а семейная жизнь пострадала», – пишет Герцен о себе и Огареве. «Я многого не умел делать, в многом жизнь запутал». На фоне общественно-политической жизни Европы и России – кружение сердец, скитания в поисках семейного дома, отчуждение детей, проблемы их воспитания. Отец очень хотел, чтобы взрослеющие сын и дочери понимали его, читали его книги. «Самая тема “отцы и дети” – западническая, – выносят славянофилы приговор Герцену со товарищи. – От западничества идет русское бездомовство, бессемейность»[1].

Герцен любил свободу, жизнь, любил своих детей, знал цену дружбе, цену своему слову и своему делу. Он знал и горечь непонимания, ощущение «чуждости в обе стороны», неизбежное для тех, кто опередил свое время. У него было умное сердце. В ноевом ковчеге его книг нет уныния и нет рецептов всеобщего счастья. Он высекает заряд энергии, обнажая и обостряя «антиномии и противуположения» на пути к «свободе лица»: думайте, господа, думайте! Сопрягайте высокие материи и житейские пертурбации, права человека и права культуры, внутреннее раскрепощение и дисциплину духа. Думайте, учитесь мыслить и чувствовать! Он задает себе и нам много трудных и вечных вопросов, расширяет контекст, прислушивается к движению природы и истории. Его мысль отважна, парадоксальна, динамична, готова к переменам, открыта будущему…

Герцен понимал, что новый человек и новое общество – задача культуры на много столетий вперед. Ему принадлежит метаисторическое определение человеческого деяния и достоинства. Оно прозвучало в одном из докладов на юбилейной конференции: «В разумном, нравственно свободном и страстно энергическом деянии человек достигает действительности своей личности и увековечивает себя в мире событий».

В наше время вокруг личности, судьбы и творческого наследия Герцена по-прежнему идут споры. «Неодинакие» оппоненты, перекочевав из XIX и XX веков и окончательно размежевавшись, продолжают считать «его свободную мысль, не ведающую страха, самообольщения и самодовольства» (И. Дедков), «чересчур свободной». Один из участников конференции по этому поводу заметил: «Узок круг тех, кто умеет мыслить широко». Если говорить всерьез, можем ли мы сегодня, в перманентной ситуации «сомнений и тягостных раздумий о судьбах родины», положа руку на сердце утверждать, что услышали и поняли все, что хотел сказать и от чего хотел предостеречь нас по праву дружбы и доверия Александр Иванович Герцен?

«Ты стоишь одиноко», сказал ему Грановский. Тургенев говорил о его прозе – «написано слезами, кровью, горит и жжет. Так писать умел он один из русских». Виктор Гюго назвал «Былое и думы» «летописью чести, веры, высокого ума и добродетели. Вы умеете хорошо мыслить и хорошо страдать – два высочайших дара, какими только может быть наделена душа человека». Мощное излучение идей и личности Герцена испытал на себе Достоевский, всегдашний оппонент, обвинявший его в индивидуализме и отрыве от народных корней. «Это был один из самых резких русских раскольников западного толку, но зато из самых широких, и с некоторыми вполне русскими чертами характера», – отозвался он вольному слову Герцена через шесть лет после его смерти[2].

* * *

Каждый, кто приходит в особняк на Сивцевом Вражке, погружается в атмосферу позапрошлого столетия. Вот «студенческая комната 1830-х годов», вот «зарубежный зал»: Рим, Париж, Женева, Лондон… Книги, рукописи, портреты… Рядом с витринами там и тут – мягко подсвеченные герценовские строки, обращенные к нам: «Отчего мы молчим? Неужели нам нечего сказать? Или неужели мы молчим, оттого что мы не смеем говорить?» («Братьям на Руси»).

В Доме Герцена собирается не только «старая Москва». У музея есть интерактивные программы для молодежи, для школьников. Одна из них очень симпатичная, «салонная». Приобщение к классике, к культуре начинается с простого. Детям рассказывают о дворянских домашних праздниках, об этикете. Они играют в буриме, фанты, представляют живые картины, в которых любил принимать участие молодой Александр Герцен, кружатся парами под звуки «Герцен-вальса в четыре руки». Князь Юрий Николаевич Голицын, известный вольнодумец, не побоялся посвятить свою музыкальную пьесу бунтовщику и государственному преступнику, изгнанному за пределы империи. Во время экскурсии старшеклассники с любопытством разглядывают интерьеры, предметы старинного быта, останавливаются у витрин с автографами, пожелтевшими листами «Колокола», «Полярной звезды», читают пронзительное в своей незащищенной искренности признание Герцена: «Я всеми фибрами своей души принадлежу русскому народу; я тружусь для него, он трудится во мне…» («Личный вопрос»).

Разбудят ли эти слова «ребяческий сон души»? Сможет ли сегодняшний подросток, юноша отозваться им, расслышать в них не пафосный казенный патриотизм, а выстраданную личную потребность, свободный выбор свободного человека? Прочитает ли когда-нибудь этот юноша «Былое и думы»? Это трудное чтение, особенно для тех, кто не научился или разучился читать серьезные книги. Но тот, кто потрудится и прочитает, – однажды, взрослея, непременно почувствует обратную связь: оказывается, у меня есть друг, собеседник, он трудится во мне, «восстанавливает меня любовью и половину моей ноши готов взять на себя» – по закону герценовской высокой дружбы.

В одной из книг Лидии Корнеевны Чуковской есть приложение «Мои чужие мысли». Там много ее любимых цитат из Герцена и о Герцене. Вот напоследок две из них.

«Сознаётся в вине – только сильный, скромен только сильный. Прощает только сильный… да и смеётся – сильный, часто его смех – слезы». А.И. Герцен.

«Какой Герцен великий писатель, и как жаль, что он остался неизвестным молодым поколениям. Иначе пошла бы русская история». Лев Толстой.

Наталья Хмелевская, Рита Вебер. «Герцен – Музей – Герцен. Взгляд из XXI века»

[1] См.: Дурылин Сергей. В своем углу. М., 2006, С. 590–598.

[2] См.: Зорина Ирина. Герцен – Достоевский: диалог или дуэль. В контексте Россия и Запад // Культура и время. 2013. № 4. С. 235–247.